圖像學視角下工筆花鳥畫創作的新嘗試

關鍵詞:圖像學;工筆;花鳥畫;創作;融合

作為中國傳統繪畫的重要組成部分,工筆花鳥畫以其細膩的筆觸和生動的表現力深受人們喜愛。隨著時代的變遷,傳統工筆花鳥畫面臨諸多挑戰,如何在保持傳統工筆花鳥畫精髓的基礎上進行創新,成了當代藝術家面臨的課題。本文從圖像學的視角出發,探討工筆花鳥畫創作的新嘗試,以期為這一傳統藝術形式注入活力。工筆花鳥畫歷史悠久,始自唐代,經過千百年的發展,形成了獨特的藝術風格和審美標準。然而,隨著社會的快速發展和人們審美觀念的轉變,傳統工筆花鳥畫逐漸顯露出一些局限性,如表現手法單一、內容陳舊等問題。此外,隨著西方繪畫藝術的傳入,中國傳統繪畫也受到了不小的沖擊。在這樣的背景下,如何讓工筆花鳥畫在繼承傳統的同時有所創新,成了藝術家關注的焦點。

作為藝術研究的重要方法之一,圖像學強調對圖像深層含義的探究。將圖像學研究方法引入工筆花鳥畫的創作中,不僅能夠幫助藝術家深入挖掘傳統花鳥畫的文化內涵,還可以為創作提供新的思路和視角。通過對不同文化、不同藝術流派的比較和借鑒,藝術家可以創作出更具時代特色和個性的工筆花鳥畫作品。這不僅有助于推動工筆花鳥畫的創新與發展,還可以使這一傳統藝術形式更好地融入當代社會,滿足人們日益多樣化的審美需求。

一、圖像學視角下的工筆花鳥畫

根據易英在《圖像學基礎》中所述,圖像學起源于中世紀,由瓦爾堡提出,而作為學科是由潘諾夫斯基提出的。潘諾夫斯基被認為是20世紀有重要影響的美術史家之一,他的圖像學核心思想是,對美術作品的解釋須分三個層次:第一層是解釋圖像的自然意義,識別作品中的人、動物和植物等自然物象的線條與色彩、形狀與空間關系,即藝術創作的母題問題;第二層是解釋圖像的象征意義,識別作品中作為文化符號的象征物象所代表的意義,即創作的主題和教育的內容問題;第三層是解釋圖像的歷史意義,識別作品中所反映的特定歷史時期和文化背景下的社會、政治、宗教等方面的信息,即創作的背景問題。潘諾夫斯基的圖像學思想對藝術史研究和藝術欣賞都有重要的意義。它不僅為我們提供了一個新的視角來看待藝術作品,而且為我們提供了一個深入了解藝術作品的途徑。在《圖像學研究》中,潘諾夫斯基指出研究圖像學的目的:“研究藝術品的主題活動和意義。”盡管潘諾夫斯基對圖像學的理論研究和方法進行了顛覆與改革,但是他并沒有真正解決“符號”宏大的敘事方式,以及畫家是否具有客觀性的問題。直到貢布里希提出,一個作品想要表現的藝術意義實際上就是一個畫家在作品中想要表達的藝術意義,因此,作品的解釋者必須首先能夠確定一個畫家的創作初衷。圖像學是一門研究圖像的學科,專注于圖像的產生、傳播和接受過程。這些過程可以通過多種方式進行解釋,并作為哲學和社會觀念變化的體現。在圖像學的視角下,花鳥畫不僅是視覺藝術,更是一種文化符號和社會現象。因此,從圖像學的角度研究工筆花鳥畫,有助于我們更深入地理解其藝術價值和文化意義。

二、工筆花鳥畫的創作新嘗試

根據潘諾夫斯基的圖像學理論,圖像分析可分為三個維度,層層遞進,不僅描述了圖像本體,同時也揭示了社會環境、時代發展、藝術家和觀眾等問題。作為中國畫的一個獨特藝術形式,工筆花鳥畫以其精細的筆觸和豐富的文化內涵深受人們喜愛。然而,隨著時代的變遷和審美的演變,傳統的工筆花鳥畫也面臨著創新的需求。從圖像學的視角出發,我們可以在工筆花鳥畫創作中進行一些新嘗試,以賦予作品更豐富的視覺效果和文化內涵。通過不斷嘗試和創新,我們可以使工筆花鳥畫這一傳統藝術形式更加符合現代審美觀念和價值取向,為觀眾帶來更加豐富和深刻的藝術體驗。本文試從以下三方面進行分析。

(一)融合現代元素

潘諾夫斯基的圖像學理論的第一個層次,就是藝術創作的母題問題。任何具有時代性的藝術,它首先“表現時代之精神,而非表現時代之物質”[1]84。在數千年的歷史長河中,中國畫畫家創造出難以計數的藝術珍品,其中凝聚著古老民族文化的精粹,蘊含著中華傳統的審美習性。不同歷史時期的中國畫畫家遵循各自的情感趣味、理性精神和自律意志,不斷改變以筆墨為基本表現的審美機制,表現出永不枯竭的生命活力和難以磨滅的輝煌光焰。中國繪畫發展的最大特點就是“變通”。如不知變通,畫家只能成為古代畫家作品的復制者或拼湊者,搞那些“鸚鵡學舌”“邯鄲學步”式吠影吠聲的“奴畫”[2]228。故清唐岱在《繪事發微》中主張:“用古人之規矩格法,不用古人之丘壑蹊徑。訣曰:落筆要舊, 景界要新,何患不脫古人窠臼也!”這說明畫家只有“胸有丘壑”“胸有成竹”“胸有造化萬物”,才能運用古人之筆墨格法,創自己之繪畫境界。中國畫畫家重視駕馭或變革前人成法,不亦步亦趨。正如清王昱在他的《東莊畫論》中所說:“以性靈運成法,到得熟外熟時,不覺畫境頓生,自我作古,不拘家數,而自成家數矣。”當然,僅僅是師法前人、師法自然,參以己意,還是遠遠不夠的,重要的是要“具古而化”“借古開今”“獨立門戶”。由此,當代藝術家所考慮的問題已然是藝術如何當代化的問題。在傳統工筆花鳥畫創作中,畫家主要描繪自然中的花鳥,或表達心中情感,或迎合統治者的喜好。每個時代,藝術先行者追隨時代的步伐,“借古以開今”,正如現代張大千的“晚年潑彩”和齊白石的“衰年變法”。《石濤畫語錄》云:“凡事有經必有權,有法必有化。一知其經,即變其權;一知其法,即功于化。”[3]“夫畫,天下變通之大法也,山川形勢之精英也,古今造物之陶冶也,陰陽氣度之流行也,借筆墨以寫天地萬物而陶泳乎我也。”[3]

不同現代元素的融入,促使工筆花鳥畫的創作更加豐富、多元。藝術的規律在于“每變益奇”[2]232。“中國藝術是哲學的、文學的、倫理的”[4],這是它的基本特性。當代工筆花鳥畫有了新的創作方向,多元化和個性化成為時代主流。在“科學愈發達,藝術之需求愈殷”[1]83思想影響下,一些藝術家將現代科技等元素融入工筆花鳥畫中,形成了一種獨特的藝術風格。現代元素的融入,體現在多方面,例如題材、形式、內容、材料等。

傳統工筆花鳥畫往往采用較為固定的構圖形式,如S形、三角形、Z形等。在現代審美觀念的影響下,我們可以嘗試引入更為自由、多樣的構圖形式,如運用空間透視、多角度構圖等手法,打破傳統構圖的束縛,使畫面更具動感和層次感。如孫超的作品《未見蒙太奇》(圖1),蒙太奇本是影視藝術技法,即通過特定的組合來創造新的意義和效果。孫超借鑒蒙太奇技法在作品中展示出不一樣的空間分割,薔薇花的白與墻面的粉紅、紫分出了層次,墻面與畫面底部的云形成折面,為畫面增加了空間感,而作為主體的鹿放在畫的右下部,流露出了一種悠然自得的氣息。

在色彩運用上,也可以進行創新。傳統中國畫通常以墨色為主,色彩較為單一,而花鳥畫更多地遵循了“隨類賦彩”的原則。通過借鑒西方繪畫中的色彩運用手法,我們可以運用更豐富的色彩搭配,如對比色和冷暖色調的結合,使畫面更具視覺沖擊力;同時,運用現代的色彩理論,對畫面色彩進行科學的分析和調整,以獲得更好的視覺效果。當代工筆花鳥畫打破了傳統的“隨類賦彩”原則,轉向“隨情隨意賦色”,更加注重色彩的意象性和環境色;在表現事物固有色的基礎上,引入了各種新的色彩材料,如丙烯、水彩顏料等,這些材料的使用拓寬了色彩語言表現空間,打破了傳統單一的色彩范疇;此外,更加注重色彩的語言表達,運用光影、中間色、莫蘭迪色系等創造出朦朧、神秘、雅致的高級灰色調。

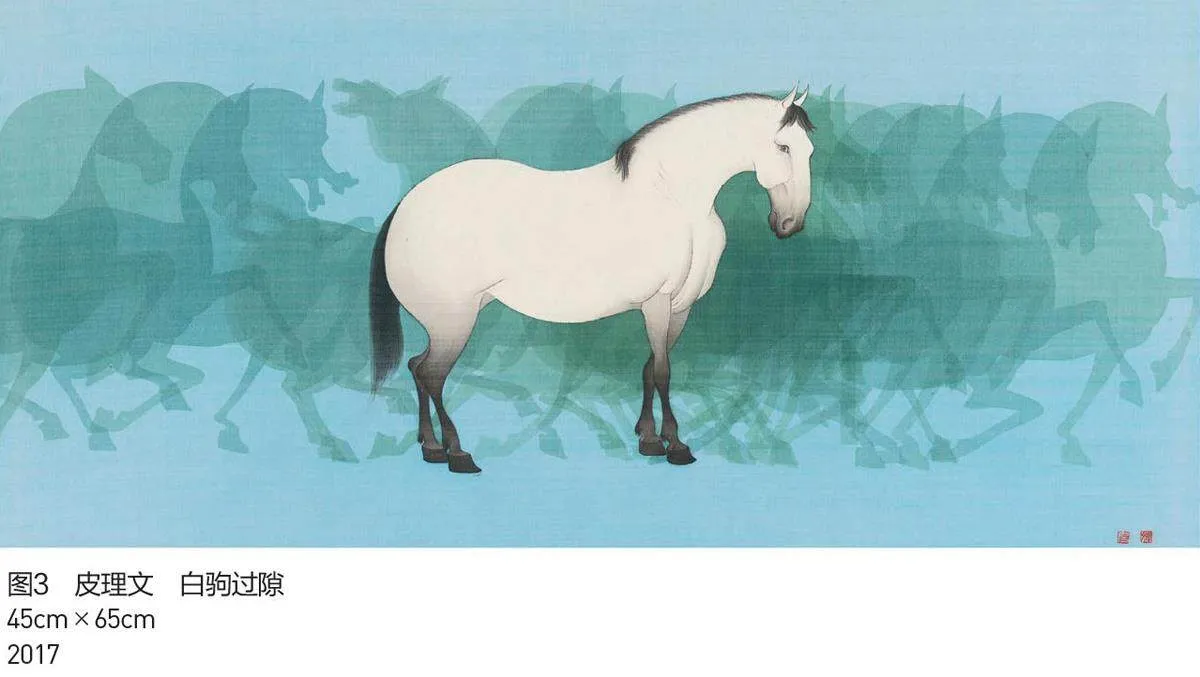

借鑒西方繪畫對環境色和冷暖色的運用,通過對色調的統一,可以使畫面色彩更加協調,還可以對背景色進行處理,以營造靜謐、幽深的氛圍。莫曉松教授對第七屆全國青年美展作品《飛鳥集系列之一·和諧共生》(圖2)所作的評語說:畫家“立足于傳統的精神本質而又對傳統做出了現代闡釋,創造性地轉換工筆畫的新形態,能夠體現出時代性和美學品格。畫面造型自成一格,并非圖像的機械再現,而是一種歸納與再創造”,“在以色彩為主的畫面中,強調不同質感的變化、線的變奏。線與物象形狀的結合,延續了寫意性筆法及點線面的組合形式。以色點、色線構成的筆觸之美躍然紙上,達到了線、色、墨渾然一體、薄中見厚的效果,構成一種新的圖式,別是一家”。

《飛鳥集系列之一·和諧共生》還將丙烯、水彩顏料等材料與傳統的中國畫色彩相結合,發展出了混合色、中間色的渲染,以及石色、水色對比色的疊加混用。這些新的色彩運用方式,使得畫面色彩表現具有厚重感和清透感的特點,相比傳統中國畫色彩更加豐富。總的來說,當代工筆花鳥畫在色彩語言的探索上,更加注重主觀處理和色彩表達,以豐富畫面效果和情感表達。

(二)創新技法

潘諾夫斯基圖像學理論的第二層次就是創作的主題和教育的內容問題。一些藝術家嘗試使用電腦軟件、噴繪等來創作工筆花鳥畫。這些新的技法不僅豐富了工筆花鳥畫的表現手法,也使得作品具有更強的視覺沖擊力。傳統工筆花鳥畫往往采用較為單一的技法,如“勾勒填色”“沒骨法”等。然而,通過學習和借鑒其他繪畫(如油畫、水彩畫、版畫等)的技法,我們可以運用點、線、面的結合,運用不同的筆觸和肌理效果等,使畫面更具表現力和藝術感染力。

技法與肌理語言是相輔相成的。拼貼與巖彩顏色、塑形膏的應用,為畫面增添了豐富的肌理感和層次,將抽象形式語言轉化為物質材料的具體表現。新材料的使用彌補了單純依賴國畫筆墨的不足,并通過拼貼、堆積、撞粉、撞色、揉紙、噴灑、用礬、瀝粉、拓印等繪畫技巧,形成新的抽象畫面肌理。我們還可以使用有各種紋理的實物蘸墨或顏色在宣紙上拓印或點簇,或制作拓包以拓印實物肌理。對于背景和物象的處理,我們可以采用拓印、立粉、反復擦洗、色彩疊加等表現手法,根據畫面肌理屬性尋找合適的材料,利用松節油、酒精、礬水、豆漿、牛奶、洗潔精、洗衣液、增白劑等,在畫面未干時滴灑、噴涂等,創造出獨特的肌理效果。這些材料與技法的運用,豐富了新材料的語言和畫家的表現手法,使繪畫的形式語言更加豐富多彩。

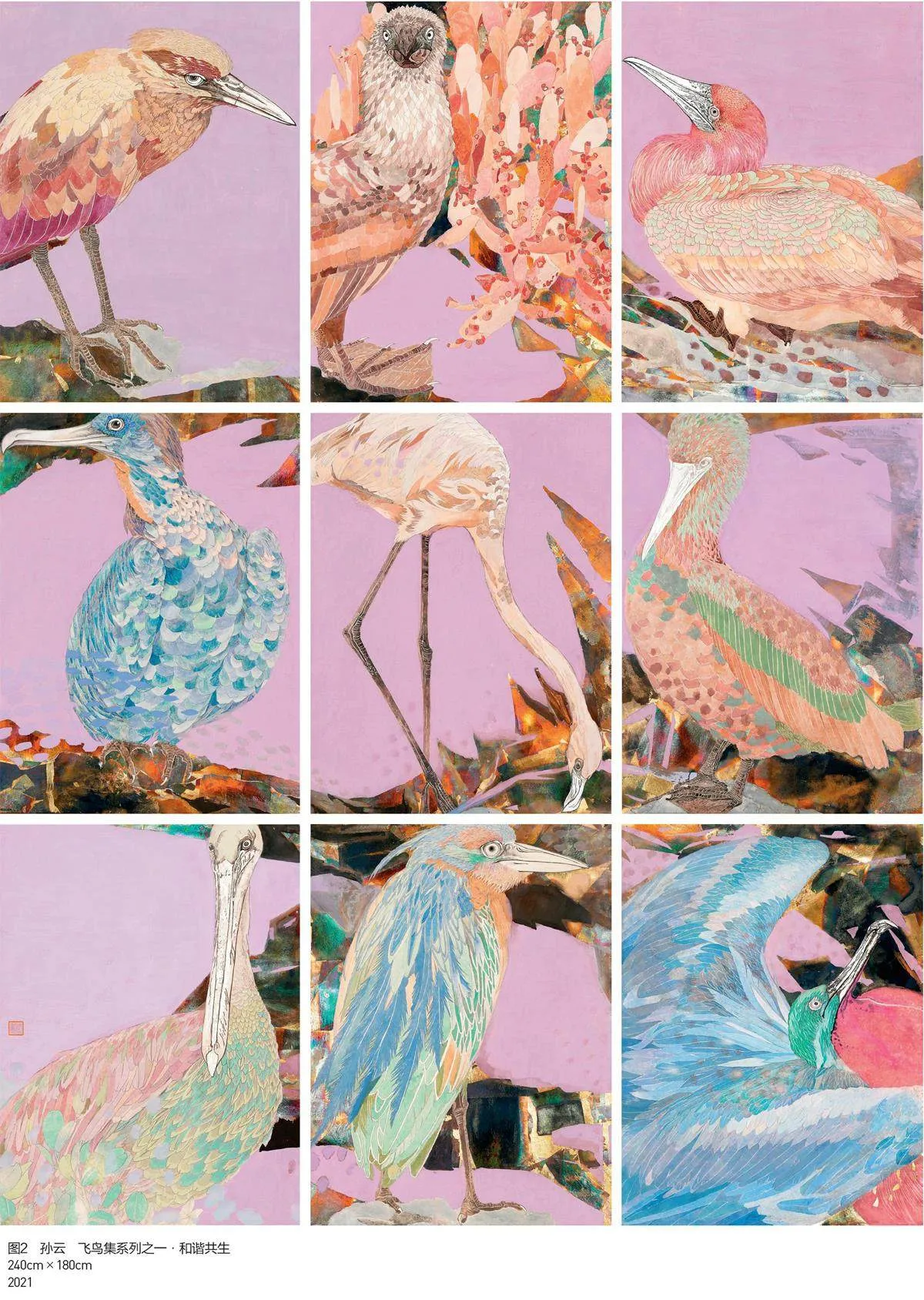

皮理文融合傳統藝術理念與當代技術觀念,形成了具有時代性的作品(圖3)。在他的作品中,我們能夠感受到他對顏色等材料應用的熟悉及創新。正如柯普·施密特所說:“圖像學工作的目的,是要描述或者重建那些因為時代變遷而逐漸被人所遺忘的圖像意義,好讓藝術史的門外漢和非該類型藝術的專家學者理解這些藝術品的實質內容。”

(三)探索主題

潘諾夫斯基的圖像學理論第三層次是解釋圖像的歷史意義,即創作的背景問題。當代藝術家開始嘗試探索新的領域,關注社會問題、人性問題等,將對這些問題的思考融入工筆花鳥畫,使得作品具有更深的社會意義。傳統工筆花鳥畫往往以自然物象為題材,如花卉、禽類、動物等。在當今社會,人們的審美觀念和價值觀念已經發生了很大的變化,我們可以嘗試將更多的現代元素和觀念融入作品,如反映社會問題,探討人與自然的關系等。同時,我們也可以借鑒其他藝術形式(如裝置藝術、行為藝術等)的表現手法,以豐富工筆花鳥畫的創作思路和表現形式。中國畫注重構境立意,畫作的境界是藝術價值的評判標準。如方薰在《山靜居畫論》中說“意造境生”,當代畫家應將個人的獨特視角、心理感受和情感體驗融入創作。對女性畫家來說,作品要盡可能展現出女性特有的細膩與靈動情感,以及文人所追求的淡雅而溫潤的情趣,運用傳統工筆花鳥畫手法,描繪當代女性生活場景,使畫面呈現朦朧且優雅的氛圍。而對男性藝術家來說,他們可能會選擇另一種表達方式。當代工筆花鳥畫在傳統與當代、自由與靈性之間尋求平衡,在不同格調下營造出不同的意境空間。繪畫的目的不僅是傳達唯美精致的狀態,而且要通過敏銳的觀察和感悟,揭示物象背后的深層含義,在真實與超現實之間實現和諧統一。正如唐代苻載在《觀張員外畫松石序》中所言:“遺去機巧,意冥玄化,而物在靈府,不在耳目。”

從“圖真”階段進入“畫意”階段,以“境外意”和“意外妙”為畫家思維的基點,畫面逐漸從“無我之境”向“有我之境”過渡,是對當代畫家個性化造境的最好表述。畫面以一種最平易的方式引導觀眾去感受生活的真實,引發觀者對現實世界的深度思考。畫面中的“物”是當下生活狀態、思想、情感的具象化媒介,是觀念的呈現形式。我們在這里超越了對外部世界物象的鏡像呈現,更加注重對內心的認知和理解。這種認知和理解并非停留在對自然世界的表面模仿上,而強調在藝術家的內心深處尋找更深層次的意義。

藝術家的主觀情感賦予作品以生命力,精致的作品背后呈現的是對生活的思考和審視。他們筆下的花草樹木仿佛在訴說著藝術家的內心逸氣,折射出含蓄、自然、淡泊的情懷。這些精神內涵的傳達將工筆花鳥畫意境提升到一個新的層面,讓觀者感受到一種“物我兩忘”的至空之境。從專注于對直觀的物象“塑造”,到描繪空間的情境,再到完全摒棄對“塑造感”和“空間感”的表達,青年女性藝術家李嬌以一種更單純的語言風格示人。在她的作品中,我們看到了女性特有的“靈動”和“清淡”的特質。

三、圖像學視角下工筆花鳥畫創作新嘗試的意義

從圖像學的視角來看,畫家以獨特的視角和理念,重新解讀并變革當代工筆花鳥畫的形式語言,從而極大地豐富了畫面的表現形式。特別是新材料和新技法的運用,使得工筆花鳥畫在當代文化背景下煥發出生命力,成功擺脫了傳統工筆花鳥畫程式的束縛,展現出當代工筆畫形式語言的多元性和創新性。在當代美術中,繪畫已經進入一個以畫家內心意識為主導的時代,對畫面形式美的追求已成為一種趨勢。掌握并理解畫面形式語言和構圖創作技巧,對畫家來說是至關重要的,因為這直接關系到作品生命力和感染力的表現。深入探究新工筆花鳥畫形式語言的特征,將幫助我們更好地學習、理解并運用新材料、新技法、色彩、構圖等語言要素,從而創作出更加符合現代人審美需求的作品。

正如別林斯基所說:“藝術必須首先是藝術,然后才是一定時期的社會精神和傾向的表現。”當代工筆花鳥畫畫家在變革形式語言的同時,也要借鑒、吸收傳統繪畫語言,形成具有現代特色的形式語言,打破傳統與現代的審美理念隔閡,從生活實踐出發,豐富畫面形式語言,創作出具有時代特征、反映當代人審美觀念的優秀藝術作品。繪畫形式語言有其自身的發展規律,要想創作出優秀的藝術作品,就要在理解形式語言規律的基礎上,尊重藝術創作規律,投入感情,對自然現實有敏銳的觀察捕捉能力,有較高的藝術天賦和繪畫技法,以及強烈的作畫欲望。美術作品以自己特有的語言方式敘述著歷史故事、時代精神、審美情感。美術作品的藝術內容需要通過合適的形式語言,并且使用恰當的藝術手段才能表現出來。美術作品是藝術家在掌握藝術形式語言的基礎上,根據美術修養和個人生活經驗創作出的獨特的圖案樣式和色彩程式。研究、分析、掌握當代工筆花鳥畫形式語言的特征,對于當代工筆花鳥畫創作具有重要的現實意義。

當代工筆花鳥畫創作在保留傳統繪畫美學特征的基礎上,通過獨特的藝術手法和技藝,豐富了工筆畫的表現力。這種創作方式延續了傳統花鳥畫典雅的內在審美品質,并注入當代人的精神屬性,傳達了當代文人的審美觀念。同時,它以自由開放的思維方式,運用當代的視覺形式和媒介材料,超越了“工筆畫”的概念。這使得工筆花鳥畫家能夠回歸繪畫的根本屬性,探索藝術形式語言的發展,為工筆花鳥畫藝術發展提供了更加廣闊的空間和無限變革的可能性。因此,對當代工筆花鳥畫家來說,深入了解當代藝術形式語言和審美特征,不斷提高自己的藝術修養和審美水平,是傳承工筆花鳥畫藝術的關鍵。

當代工筆花鳥畫畫家將傳統元素與現代元素巧妙地融合在一起,展現出一種兼收并蓄的多元性。在技法和構圖上,他們不僅繼承了傳統,還巧妙地融入了日本和西方現代藝術元素,形成了自己獨特新穎的藝術風格。這種風格不僅體現在繪畫元素的混合上,還體現在對色彩和主題的選擇上。他們勇于嘗試將水墨、色彩、線條等元素結合在一起,這種創新嘗試使得當代工筆花鳥畫的視覺效果更加豐富多樣。他們更加全面地對比和借鑒中西美學,以擴大他們的藝術視野,并豐富創作手法。

此外,當代工筆花鳥畫畫家更追求一種內在的和諧。這種和諧不僅體現在畫面上,更深入畫家的內心深處。他們以花鳥作為媒介,傳達對自然和生活的深刻感悟與理解,以此來表達對自然和生活的深深熱愛與敬畏。同時,畫家也重視對個性的表達。在創作過程中,他們既尊重傳統,又發揮個性,進行創新。尊重傳統與發揮個性的并存,使得當代工筆花鳥畫具有更深層次的美學意義。在圖像學的視角下,工筆花鳥畫不僅是一種視覺藝術,更是中國文化最具特色的符號和社會現象。因此,從圖像學的角度研究工筆花鳥畫,有助于我們更深入地理解其藝術價值和文化意義。

結語

從圖像學的視角來看,工筆花鳥畫的創作新嘗試具有重要意義。這些新嘗試豐富了工筆花鳥畫的藝術表現手法,使其更加多元化,也使得工筆花鳥畫的主題更加豐富,使其有了更深的社會意義。這些新嘗試推動了工筆花鳥畫的創新和發展,使其在現代社會中保持了強大的生命力。