淺談火疫病的發生及防治

摘 要:火疫病對梨、蘋果等果樹構成了巨大威脅,其病原體Erwinia amylovora迅速傳播的能力使這種毀滅性的疾病難以控制。施用抗生素和銅基化合物仍然是控制火疫病的最有效的手段,但抗生素的過度使用可能會導致抗火疫病種群的發展。分析了火疫病的發生規律,針對其發生特點提出了幾種防治措施,以期為火疫病長期防治提供借鑒和參考。

關鍵詞:梨;蘋果;火疫病;防治措施

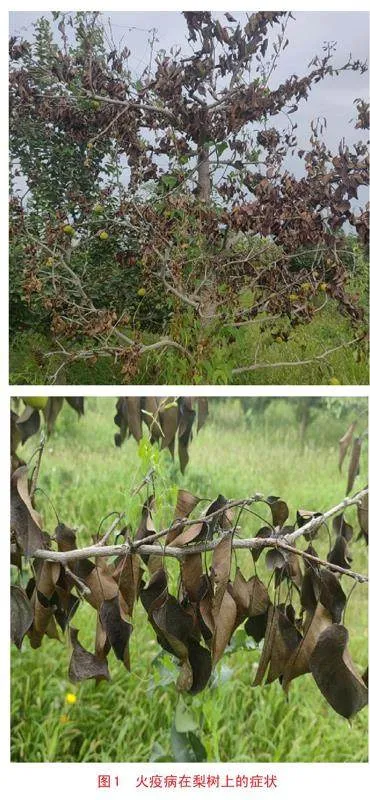

火疫病(Erwinia amylovora)是一種毀滅性病害,影響薔薇科的多種植物,火疫病的主要宿主包括蘋果(Malus pumila L.)和梨(Pyrus communis L.)(圖1)。火疫病在18世紀末首次在紐約州被發現,這種破壞性疾病蔓延到許多國家,目前已在新西蘭、美國的華盛頓州、歐洲(如南斯拉夫)、非洲北部、亞洲(如以色列)和中東等地區出現[1-6]。盡管火疫病的暴發通常是零星的,但病害的發展會迅速導致整個蘋果和梨園的損失,因此對全球許多地區的蘋果和梨生產構成巨大威脅[7]。火疫病是一種革蘭氏陰性細菌,已列入歐洲和地中海植物保護組織建議作為檢疫性有害生物管理的有害生物名單。雖然火疫病利用昆蟲或強風造成的植物組織上的小傷口入侵植物,但花朵被認為是主要的感染器官。火疫病細胞在薔薇科植物花朵的柱頭表面生長,隨后進入植物體內。一旦火疫病進入植物,它就會通過木質部進行系統移動,在木質部的積累和生物膜的產生會破壞表皮,導致滲出物的形成。滲出物會吸引昆蟲,昆蟲可能成為潛在的傳播媒介,進一步傳播火疫病[8]。值得注意的是,火疫病在花朵中的存在并不必然導致該病的發生。事實上,只有在特定的環境條件下有利于火疫病細胞移動和繁殖時,才會發生火疫病。然而,天氣條件并不是唯一需要考慮的環境因素。越來越多的證據表明,當火疫病在柱頭表面繁殖時,生活在花朵中的微生物群落可能在宿主感染的最早階段發揮重要作用[9-10]。

由于植物病原體的生態學和生物學知識對于找到新的生態可持續的植物保護方法至關重要,因此筆者在本文中通過介紹火疫病與火疫病發展過程中涉及的所有其他因素之間的相互作用,從而提出火疫病的防治措施。

1 影響火疫病發生的因素

1.1 環境因素對火疫病的影響

相對濕度(RH)會強烈影響火疫病在花朵中侵染定殖期間的種群數量,其密度必須超過每朵花104個細菌細胞才能導致植株感染。在柱頭層面,只有當相對濕度高于55%時,火疫病的附生生長才能達到每朵蘋果花106個細菌細胞以上的濃度,而在花朵中則需要高于80%的相對濕度。因此,陰雨天氣在創造適合火疫病病原菌繁殖的潮濕環境方面起著關鍵作用,但正如最近提出的假設,整夜的露水也會提高花的濕度。根據同一研究,這種現象甚至會受到輕風的影響。除了火疫病病原菌的數量,病癥的發展還需要激活3型分泌系統,這是一個關鍵的毒力因子。相對濕度高會促進相關基因的表達,從而使火疫病將蛋白質注入寄主植物,開始感染。

與相對濕度一樣,溫度也是達到花朵感染所需的高細胞密度所必需的另一個環境因素。火疫病病原菌生長的最適溫度為28 °C,因此這也是火疫病發展的最適溫度。即使在較低的溫度下,火疫病仍能保持致病性。此外,值得注意的是pH值也是一個需要考慮的參數。事實上,火疫病病原菌生長的最適pH值約為7.5,在酸性條件下(pH值為4),致病基因的表達不再被誘導,這證明了pH值在火疫病致病性中的作用。

1.2 昆蟲對火疫病的影響

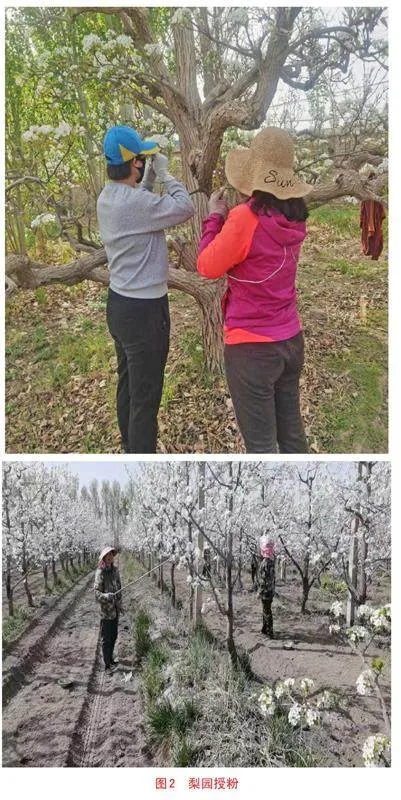

由于蜜蜂和其他傳粉媒介在農業中的重要作用,它們一直被視為植物病原微生物的潛在載體(圖2)。由于授粉是在花朵中進行的,而花朵被認為是感染的主要場所,因此這一點在火疫病中尤為重要。蜜蜂參與火疫病的傳播早在1900年上半年就已得到證實。火疫病病原菌必須在昆蟲體內和/或體外存活才能傳播。早期的研究結果表明,受污染的蜜蜂可在體表和腸道中分別攜帶火疫病菌長達48小時和36小時。然而,火疫病病原菌的壽命在很大程度上取決于溫度。與此相反,最近發現,蜜蜂體內可以較長時間檢測到火疫病病原菌,蜜蜂可在污染后10天內傳播植物病原菌。此外,蜜蜂可能會從染病的梨、蘋果植株上獲得火疫病并進一步將病原體傳播給健康的植物寄主。這就提出了關于火疫病、傳粉昆蟲和寄主植物之間的相互作用是如何調節的問題。蜜蜂似乎更容易被健康的梨花、蘋果花所吸引,這種現象可能是由揮發性有機化合物的排放吸引蜜蜂造成了火疫病病原菌的攜帶或傳播。

1.3 植物對火疫病的免疫

植物免疫基于兩種主要的反應機制,即模式誘導免疫(PTI)和效應器誘導免疫(ETI)。在PTI中,植物防御反應是在廣泛保守的微生物分子被特定受體識別后激活。梨、蘋果在接種火疫病后的前兩個小時內就會激活這種基礎防御,這是火疫病病原菌必須突破的第一道屏障,以確定疾病的發生。因此,改善植物最早的免疫反應將是抵御火疫病的有效策略。

為了抑制PTI,植物病原體進化出了一種基于分泌稱為效應器的特異性蛋白質的策略。在革蘭氏陰性植物致病菌(如火疫病)中,效應器進入宿主細胞,植物基因組中的基因可以特異性地抑制效應子的活性,從而產生抗性。這種基因對基因的抗性機制被稱為ETI。通過獲得額外的效應器或修改已識別的效應器,病原體可以避開ETI,直到自然選擇導致植物產生新的抗性基因。

2 防治方法

多年來,施用抗生素和銅基化合物一直是限制火疫病傳播和破壞的最有效解決方案。然而,這些植物保護產品會造成環境污染,并導致抗藥性的產生。1991年美國就已分離出抗鏈霉素和銅基化合物的火疫病菌株。基于這兩個主要原因,環保的火疫病防治方法尤為重要。

2.1 培育抗病品種

改良梨品種對火疫病的抗性是防治火疫病的最重要途徑。梨品種中存在著大量抗火疫病的種質資源,如新疆黃梨、綠梨、青海冰糖、山西油梨、八月酥、木瓜梨、棉梨等地方品種對梨火疫病具有較強抗性,同時也可以利用抗病品種與庫爾勒香梨雜交改良香梨火疫病抗性[11]。也可以利用抗病品種與杜梨雜交培育抗火疫病砧木。

2.2 改進栽培技術

選擇合適的果園地點尤為重要,如在海拔700 米以上的地區栽植梨樹感染火疫病的概率遠低于海拔400米以下地區,主要原因是海拔高,果樹開花時間比較晚,能有效避免病原菌的侵染高峰期。

不同土壤條件也會影響火疫病的發生,生長在排水良好、pH值為5.5~6.5和鉀含量較高的土壤中的梨樹更不容易發生病害[12]。因此,應適時施肥,及時排水,通過調整和改善梨樹和蘋果樹的生長環境來增強樹木的抗病性。

禁止放蜂。為保證梨、蘋果等果樹安全授粉,可使用人工授粉、液體授粉、無人機授粉等授粉技術[13-15]。

冬季清園,在秋末冬初時及時修剪受感染的枝條;為徹底去除病害,還應修剪距病部30~50 厘米處的健壯枝條,同時,剪除病花和病葉并集中燒毀深埋(圖3)。在每次修剪時,都應使用0.5%次氯酸鈉溶液進行表面消毒。

2.3 化學防治

在梨樹、蘋果樹的初花期和落花期用藥防治兩次左右,即果樹開花5%的初花期,果樹花落地80%左右用藥防治。果樹初花期時可以選擇使用2%春雷霉素600倍液,或6%春雷霉素1500倍液。落花期使用40%春雷·噻唑鋅1200倍液,或3%噻霉酮1000倍液。

3 結束語

大雨、大風、昆蟲等都可以在火疫病傳播中發揮重要作用。火疫病可以在傳粉媒介的表面生存,也可以在體內生存,從而成為能夠將植物病原體傳播到健康寄主植物的媒介。這些因素增大了火疫病的防治難度。盡管施用抗生素和銅基化合物是應對梨火疫病的主要手段,但從梨產業長期角度來看,選育梨、蘋果抗性種質,改進栽培措施,結合生物防治等是防治火疫病的有效方式。

參考文獻

[1] 謝云陸.梨火疫病[J].植物檢疫,1985(1):40-44.

[2] 羅弘鑫.梨火疫病[J].天津農林科技,1997(2):27-29.

[3] 張秀麗.華盛頓州成熟蘋果果實上的梨火疫病菌[J].植物檢疫,1992(2):75.

[4] 陳孟裕.南斯拉夫發現梨火疫病[J].植物檢疫,1993(3):234.

[5] 魏哲軒.以色列的梨火疫病[J].植物檢疫,1989(4):278-280.

[6] 胡白石,許志剛.梨火疫病的分布、傳播及檢測技術研究進展[J].植物檢疫,1999(3):7-11.

[7] 趙友福.梨火疫病的世界性傳播現狀及檢疫對策[J].中國進出境動植檢,1995(4):39-40.

[8] 陳新年,楊月鳳.梨火疫病的發生初探及防治[J].果農之友,2005(4):47.

[9] KHARADI R R, SCHACHTERLE J K, YUAN X C, et al. Genetic dissection of the Erwinia amylovora disease cycle [J]. Annual Review of Phytopathology, 2021, 59: 191-212.

[10] 劉曉光,高克祥.梨火疫病研究概況[J].河北林果研究,1998(2):98-102.

[11] 李洪濤,張靜文,盛強,等.我國20個梨品種(種質)對國外梨火疫病菌的抗病性評價[J].果樹學報,2019,36(5):629-637.

[12] VAN DER ZWET T, KEIL H L. Fire blight: A bacterial disease of Rosaceous plants[R]. Washington, D.C., USA: United States Department of Agriculture, 1979: 510.

[13] 羊堅.庫爾勒香梨授粉花粉保存、梨火疫病菌檢測及無人機授粉花粉液參數組合優選[D].新疆塔里木:塔里木大學,2021.

[14] 班學,何全龍,張王斌.蜜蜂授粉對庫爾勒香梨火疫病發生影響及綜合防控[J].現代園藝,2023,46(5):95-97.

[15] 蘇宣樂.意大利蜜蜂攜帶和傳播梨火疫病菌的效能分析及脫毒技術研究[D].新疆塔里木:塔里木大學,2024.