“中國乙肝疫苗之母”——陶其敏

有這樣一位女性,她不僅醫術高超、學識淵博,還高瞻遠矚、德才兼備,具有堅韌不拔的毅力,為我國病毒性肝炎防治事業傾注了畢生心血。她就是被譽為“中國乙肝疫苗之母”的陶其敏。讓我們一起回顧她的傳奇人生,感受她的智慧與勇氣。

振華女中走出的“新式”淑女

陶其敏出生于蘇州的一個大戶人家,她的中學時光在著名的振華女中度過。這所被譽為“淑女學堂”的學校,培養的實則是“文能治國安邦,武能保家衛國”的新時代女性,物理學家何澤慧、婦產科專家王淑貞、作家楊絳都是從這所中學走出的校友。

“在我可塑性最強的時候,振華女中的優秀傳統注入了我的血液。老師教導我們,讀好書并不是為了相夫教子,而是振興中華。”臨近畢業,目睹百姓飽受疾病之苦的她,毅然決定投身醫學。1951年,陶其敏如愿考取了山東醫學院,并在大學畢業后,憑借優異的成績被分配到了北京大學人民醫院。在那里,陶其敏開始研究肝病,一做就是一輩子。

乙肝疫苗的研發先驅

在乙肝疫苗尚未問世的年代,乙肝病毒如同無形的殺手,悄無聲息地威脅著人們的健康。許多人因此遭受病痛,甚至失去生命。陶其敏意識到,阻擊乙肝刻不容緩!她想:人體接種牛痘疫苗后能預防天花,能不能研發乙肝疫苗,將疫苗注入人體,激發抗體,從而起到防疫作用?

然而,前路漫漫,當時北京大學人民醫院并不具備研發乙肝疫苗的條件。面對重重困難,陶其敏每天利用上班前后的零星時間,學習了基礎醫學和遺傳工程學等新知識。在一次意外事故中,她四根肋骨骨折,但她只休息了一個月,就又開始工作和學習。

終于,經過陶其敏和同事們的不懈努力,1975年7月1日,中國第一支乙肝疫苗誕生了!這是我國第一代血源性“乙型肝炎疫苗”,被命名為“7571疫苗”。

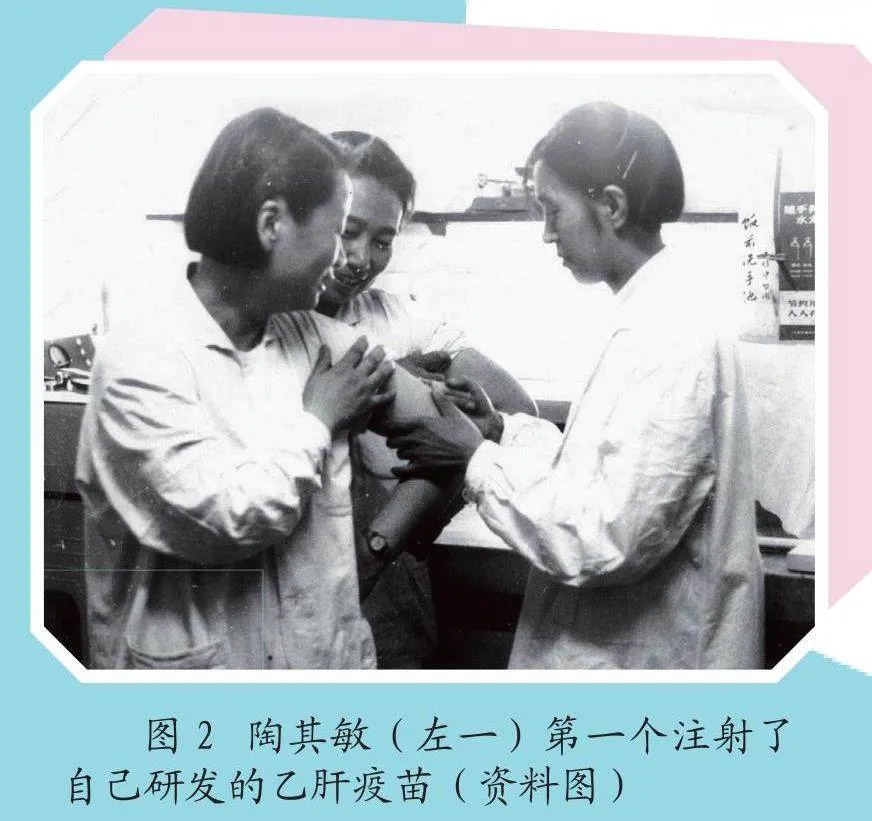

以身試藥的勇士

疫苗雖然研制出來了,但這并不意味著大功告成。在推廣使用前,疫苗需要在動物身上進行敏感性和安全性試驗,然而當時的中國沒有條件進行這樣的試驗。

做不了試驗疫苗便不能使用,陶其敏望著被鎖在冰箱里的疫苗,心急如焚,最終她做出了一個驚人的決定——親自試藥!她瞞著所有人,悄悄取出一支乙肝疫苗,請護士為她注射。當被問及藥物名稱時,陶其敏微笑著說:“放心吧,不會有問題的!”

這一刻,她不僅是一名醫學家,更是一位勇敢的戰士。要知道,疫苗的安全性還未得到充分驗證,她這一行為就是用自己的生命做賭注。

幸運的是,疫苗接種后,陶其敏安然無恙。在接種疫苗三個月后,大家欣喜地發現陶其敏體內產生了抗體!這說明疫苗試驗成功了!陶其敏冒著失去健康的極大風險,親身驗證了乙肝疫苗的安全性。

病人至上的踐行者

對陶其敏來說,病人是最重要的。“我一輩子就在做防治肝炎的事。現在乙肝檢測預防的問題解決了,治療的事情還要繼續做下去。治好病人是我一生的職責,病人在最困難的時候來找我,一定要幫助他們,不能懈怠。”

有一次,一位新入學的研究生去拜訪陶其敏教授,此時她正要出門診,她說:“你回去看書吧,我快要上門診了,不能和你細說。因為病人是第一位的,病人已經來了,我不能讓病人等。你先回去看書。”

陶其敏的一生,是勇攀科學高峰、心系人民健康的一生。她的故事不僅是關于疫苗和醫學突破的記錄,更是對責任、勇氣與愛的深刻詮釋。她用自己的行動告訴我們:面對困難與挑戰時,唯有勇于探索、敢于擔當,方能開創出一片新天地。

(實習編輯:藍泳茵)