農戶耕地質量保護措施的采納決策及收入效應分析

摘 要:開展耕地質量保護與提升行動,是保障糧食等重要農產品有效供給的重要措施。利用多項內生轉換回歸模型,探索了中國糧食主產區農戶采納耕地質量保護措施對種植業凈收入的影響。研究得出以下結論。(1)農戶采納耕地質量保護措施未顯著增加種植業凈收入,甚至可能導致種植業凈收入損失。(2)采納作物輪作的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入未發生顯著變化。采納其余耕地質量保護措施的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入將顯著提升。(3)采納多項耕地質量保護措施對種植業凈收入的負向影響存在協同效應,即農戶采納的保護措施更多時,對種植業凈收入的消極影響更顯著。基于此,耕地質量保護措施的推廣需要充分保障農戶在采納措施后的經濟效益,并對此提出對策建議。

關鍵詞:耕地質量保護措施;采納決策;收入效應;中國糧食主產區

中圖分類號:F762.1 文獻標志碼:A 文章編號:1009-9107(2024)05-0118-13

收稿日期:2023-11-27 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2024.05.13

基金項目:國家社會科學基金重大項目(22&ZD083)

作者簡介:池書瑤,女,西北農林科技大學經濟管理學院博士生研究生,主要研究方向為農業資源與環境經濟學。

*通信作者

引 言

耕地是農業之本、糧食之源,是中華民族永續發展的根基。新中國成立以來,黨和國家高度重視耕地質量保護工作,通過扎實有力的政策舉措與務實有效的機制辦法,確保我國耕地質量建設取得初步成效,但是耕地質量“先天不足”“后天欠賬”的問題仍很突出[1]:一是耕地質量總體水平偏低。2019年我國耕地平均等級僅為4.76等 ,七到十等低等耕地占比達21.95% ,耕地基礎地力對產量的貢獻率整體比歐美發達國家低10%~20% 。二是耕地退化形勢依然嚴峻。2019年我國耕層土壤有機質含量明顯低于20世紀80年代后期[2],強酸化耕地、鹽堿耕地明顯增加,耕地“變薄、變瘦、變硬”的趨勢尚未得到根本遏制[1,3]。因此,立足當前“高質量耕地少”的現實國情農情,我國仍需高度重視耕地質量建設,持續推進耕地質量保護措施[2]。2023年中央一號文件指出,要扎實推進農業投入品減量增效、秸稈資源化利用、糧豆輪作、稻油輪作等一系列用地養地措施在農戶中的推廣應用,多措并舉推進耕地質量提升,努力夯實國家糧食安全根基[1]。本文將關注3種耕地質量保護措施(以下簡稱“保護措施”),分別是秸稈還田、新型肥料和作物輪作。

耕地質量保護措施在提升土壤肥力[4]、調節土壤酸堿[5-7]、改善土壤條件[8-9]以及助推農業生產方式轉型[10]等方面表現出明顯優勢。但是在實際推廣過程中,卻面臨措施普及率不高、農戶采納意愿低等問題[11-12]。具體而言,2020年中國的秸稈還田面積僅占全國耕地面積的44.06%,普及率相對較低[13-15];全國新型肥料中有機肥覆蓋率僅為27.2%,緩釋肥、水溶肥等覆蓋率僅為12.1%[5];相對于糧豆等作物輪作,農戶更愿意選擇作物單作,實施輪作積極性不高[15-16]。作為理性經濟人,農戶進行保護措施采納決策時第一考慮的因素就是經濟效益[17-18],若不能明確農戶采納決策的潛在經濟效益,將導致政策供需失衡,進而造成保護措施推廣成本居高不下、農戶采納率持續偏低等問題。因此,亟需從經濟學視角驗證:保護措施在農戶種植業凈收入方面表現如何?并回答:為提高保護措施采納率,應如何進行推廣?

為此,學者們圍繞農戶對不同保護措施的采納決策及其收入效應開展了大量研究。然而,現有研究主要側重于對保護性耕作[19]、多樣化種植[20]、水稻集約化系統[21]和土壤肥力綜合管理[22]等特定保護措施的采納決策和收入效應分析,忽視了不同保護措施的組合。實際上,農戶在農業生產中通常需要同時考慮多種互補或替代的技術方案,以綜合應對病蟲草害、面源污染和土壤退化等多方面挑戰[23],這需要在農戶的采納決策及其收入效應中加以考慮[24-25]。此外,農戶的保護措施采納決策受外部政策及自身稟賦等多種因素影響,忽視樣本異質性可能導致自選擇偏差及內生性問題[11]。一些學者采用傾向得分匹配法[26]、逆概率加權法[22]、工具變量法[27]等糾正由可觀測因素引起的自選擇偏差,但仍無法消除不可觀測因素的影響[11]。

盡管學術界從多個角度分析了農戶的保護措施采納決策及其收入效應,但仍有部分可拓展空間。(1)現有研究主要關注某項特定的保護措施,忽略了農戶對不同保護措施采納決策之間的相互關聯,這可能導致低估或高估各因素對采納決策的影響[28]。(2)缺乏對不同保護措施組合收入效應的評估和比較,不利于明確對種植業凈收入影響最大的保護措施選項。(3)早期研究未能綜合控制由可觀測和不可觀測因素引起的自選擇偏差,一定程度上造成有偏估計[11]。因此,本研究聚焦秸稈還田、使用新型肥料和作物輪作三種保護措施,采用多項內生轉換回歸模型糾正由可觀測和不可觀測因素引起的自選擇偏差[24-25,29-30],并聯合估計兩個階段的方程:第一階段是在考慮不同保護措施采納決策之間相互關聯的基礎上,更加科學地評估各因素對采納決策的影響;第二階段是對比分析不同保護措施及其組合對中國糧食主產區農戶種植業凈收入的差異性影響,為農戶決策提供關鍵信息。

一、理論分析與研究假說

(一)不同保護措施對農戶種植業凈收入的影響

秸稈還田可能通過以下途徑負向影響農戶種植業凈收入。(1)農藥成本增加。秸稈攜帶病原和蟲卵,如因操作不當致使病原和蟲卵殘留在土壤中,極易誘發或加劇土傳作物病蟲害。為保證作物正常生長,農戶需要增加農藥施用,由此提高農藥投入[31]。(2)作物產出受限。盡管秸稈還田有助于增加土壤氮含量,但土壤微生物需要同化氮素才能降解秸稈,可能與作物產生氮素競爭,從而限制作物的養分吸收[32]。此外,秸稈在分解過程中,由于初期腐解緩慢,容易大量積聚,超過土壤消納能力,從而加劇土壤空洞[33],影響作物產量。同時,腐解過程釋放的有機酸也可能引起土壤酸化[34],對作物生長發育產生負面影響。

基于此,提出假說1-1:采納秸稈還田可能導致種植業凈收入損失。

新型肥料可能通過以下途徑負向影響農戶種植業凈收入。(1)化肥成本增加。相較于傳統肥料,新型肥料正處于初步推廣階段,規模化生產優勢暫未顯現,同時由于產銷距離遠,運輸費用高,導致市場價格居高不下[35]。農戶使用新型肥料可能會增加施肥成本,成本增幅甚至可達1倍以上[5]。(2)施肥效果參差。目前新型肥料市場發育尚不完善,存在行業標準滯后、廠商魚龍混雜和產品良莠不齊的問題,同時也面臨宣傳營銷夸大、營銷網絡分散以及市場監管困難等挑戰,導致假冒偽劣產品具備一定生存空間[36]。加之部分農戶對新型肥料認知不足,缺乏甄別能力,盲目追求新奇,可能導致施肥效果不佳,從而影響農業產出[36]。

基于此,提出假說1-2:使用新型肥料可能導致種植業凈收入損失。

作物輪作可能通過以下途徑負向影響農戶種植業凈收入。(1)要素投入增加。不同作物具有不同生長屬性,農戶在田間管理時需要根據不同作物選擇不同化肥、農藥、機械以及要素投入時間[37]。尤其在專業多功能機械設備普及之前,農戶可能需要投入資金購置不同類型機械設備以滿足生產需求[38],這可能導致人力和資本投入增加。(2)部分輪作作物銷路不暢。例如,在糧豆輪作中,存在大豆銷售渠道單一的問題[39]。目前黃淮海夏大豆主產區大戶主要銷售渠道仍為商販上門收購,在國產大豆供應量有限、價格相對較高的情況下仍較為被動。而非大豆主產區更是缺乏銷路,大豆有價難賣,且存在價格歧視[40],因此導致農戶種植業凈收入下降。

基于此,提出假說1-3:實施作物輪作可能導致種植業凈收入損失。

(二)采納多項耕地質量保護措施對種植業凈收入的協同效應

當農戶聯合采納2項或同時采納3項保護措施時,各項保護措施可能產生的風險將相互疊加,從而對種植業凈收入產生更為顯著的影響。具體而言,秸稈還田需要加強對覆蓋均勻度以及秸稈有害源的控制[31],否則可能面臨病蟲害和產量降低的風險[32-35];使用新型肥料需要農戶具備充分的施肥認知和管理經驗[5],否則可能帶來高成本和施肥效果不佳的風險[36];作物輪作需要優化農機設備供給并打通產品銷售渠道[40],否則可能導致高投入和銷售不暢的風險[39-40]。當農戶選擇聯合采納兩項保護措施時,這些風險將比單獨采納任何一項時更為顯著;而同時采納3項保護措施時,這些風險又將進一步疊加,從而導致更高的種植業凈收入損失。

基于此,提出假說2:農戶同時采納多項保護措施時,對種植業凈收入的負面影響更加顯著。

二、模型構建

秸稈還田、新型肥料和作物輪作可以提供八種保護措施選項。農戶的實際選擇將遵循在資源環境約束下追求利益最大化的原則,這一選擇過程可能受到與結果變量相關的因素影響,從而引起自選擇偏差。本文采用多項內生轉換回歸模型(MESR)校正自選擇偏差,該模型還能夠考慮不同保護措施采納決策之間的相互關聯,并對不同保護措施及其組合的采納效果進行評估和對比[24-25]。MESR需要進行兩階段估計,第一階段,建立選擇方程,探討農戶對不同保護措施采納決策的影響因素;第二階段,建立結果方程,評估不同保護措施及其組合對農戶種植業凈收入的影響。

(一)農民采納不同保護措施的影響因素

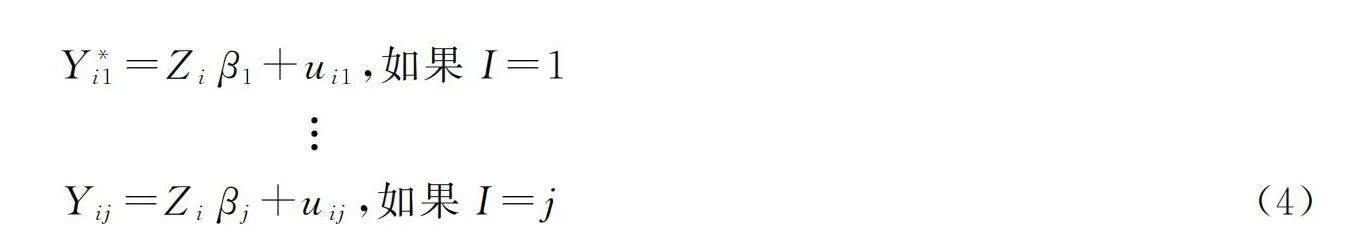

基于理性經濟人假設,農戶目標是最大化他們的利潤Y。農戶i選擇采納選項j而非任何其他選項m需要滿足Yj>Ym(m≠j)。農戶i采納j的潛在利潤為Y*j,由可觀測特征X和不可觀測特征εj決定。

Y*j=α X+εj(1)

X包括農戶個人特征、家庭特征、生產特征、社會資本特征及位置特征,εj表示不可觀測的特征,α表示待估參數。由于Y*j不可直接觀測,本文用可觀測的I表示農戶i的選擇,如果選項j提供的期望利潤大于任何其他選項m,即采納選項j和m的利潤差距ηj=max(Y*j-Y*m)>0時,農戶便會采納j:

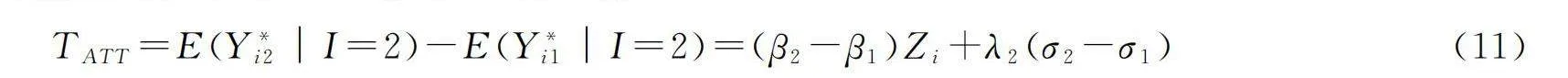

I=1,如果Y*1>maxY*m j,如果Y*j>maxY*m (m≠j)(2)

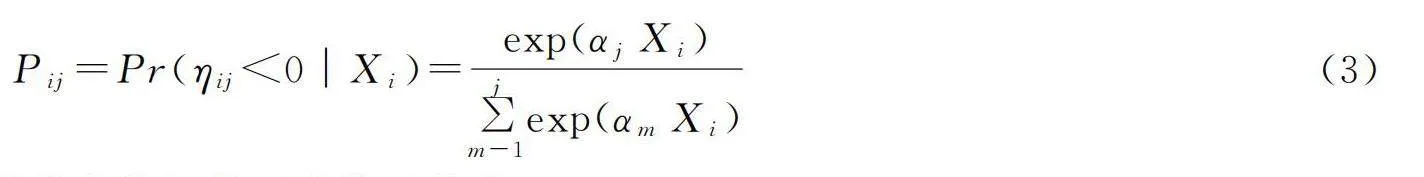

具有特征X的農戶i選擇j的概率可以通過多項Logit模型表示:

Pj=Pr(ηj<0│X)=exp(α X)∑jm-1exp(α X)(3)

(二)不同保護措施對農戶種植業凈收入的平均處理效應

首先,需要估計種植業凈收入與一組外生變量Z之間的關系。在本文的8個選項中,將未采納任何保護措施的選項表示為j=1。其余j=2,3,4,…,8,表示至少采納了一項保護措施。每個選項對應的結果方程如下:

Y*1=Z β+u1,如果I=1Yj=Z β+uj,如果I=j(4)

Y*j是農戶i選擇j時的單位面積種植業凈收入,Z為影響農戶選擇的外生變量,誤差項u滿足E(uj│X,Z)=0和var(uj│X,Z)=σ2。為保證參數估計的過度識別,式(1)中的X應至少有一個變量不包含于Z。

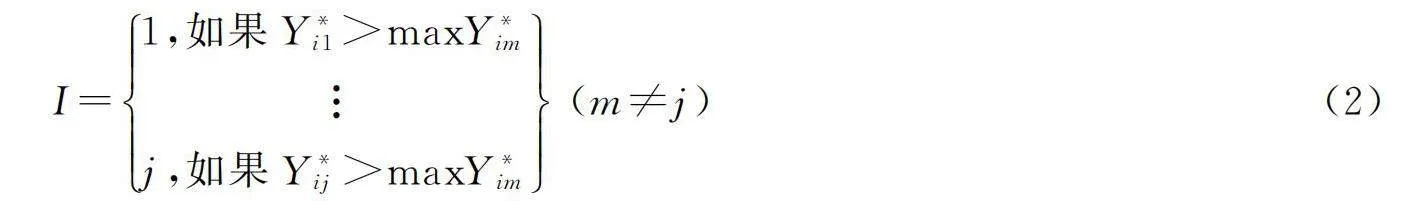

鑒于農戶采納決策可能受某些與結果變量相關的不可觀測因素影響,即ε和u不獨立,使用OLS估計式(4)所得結果是有偏的。為獲得對β的一致估計,在式(4)中引入校正項,并假定:

E(uj│ε1…εj)=σ ∑jm≠jr (εm-Eεm)(5)

∑jm=1r=0(6)

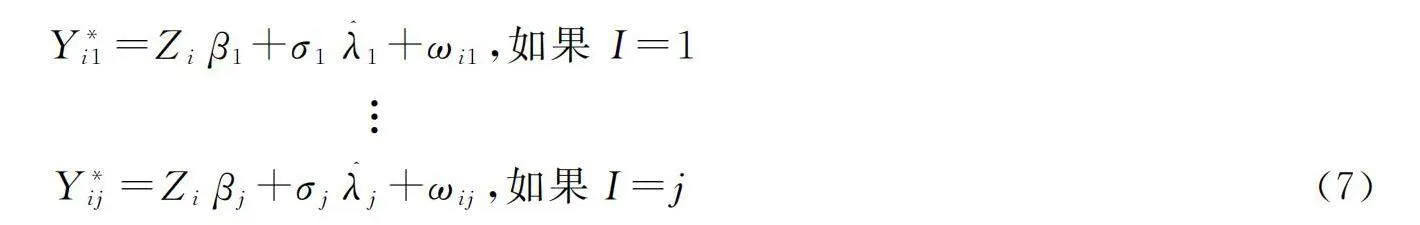

此時,多項內生轉換回歸模型可以記為:

Y*1=Z β+σ λ^+ω1,如果 I=1Y*j=Z β+σ λ^+ωj,如果I=j(7)

σ表示ε和u之間的協方差,λ是根據式(3)的估計概率計算得出的逆米爾斯比率:

λ=∑jm≠jρP^mln P^m1-P^m+ln P^j(8)

ρ是ε的相關系數,u和ω是期望為零的誤差項。

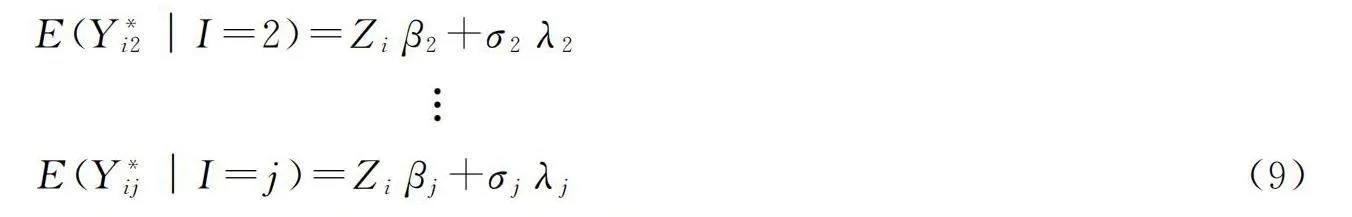

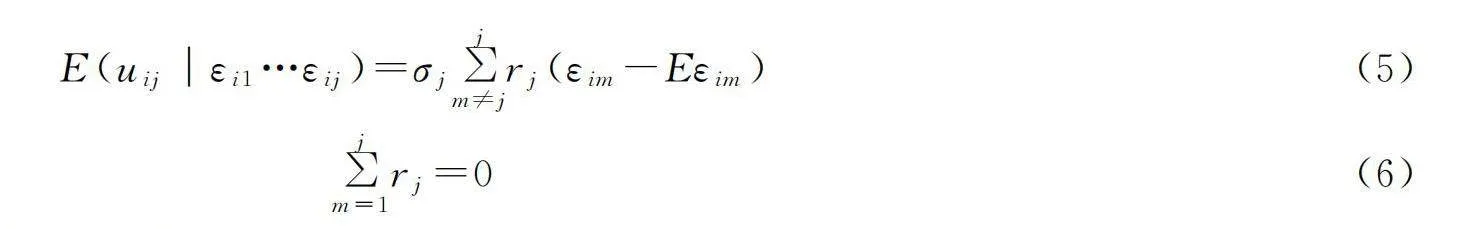

最后,估計平均處理效應。上述框架可用于通過比較采納者和不采納者的預期結果來計算平均處理效應(Average Treatment Effect on the Treated,ATT)。在事實情景和反事實情景中計算ATT(TTT)如下:

事實情景中,采納者的種植業凈收入條件期望為:

E(Y*2│I=2)=Z β+σ λ E(Y*j│I=j)=Z β+σ λ(9)

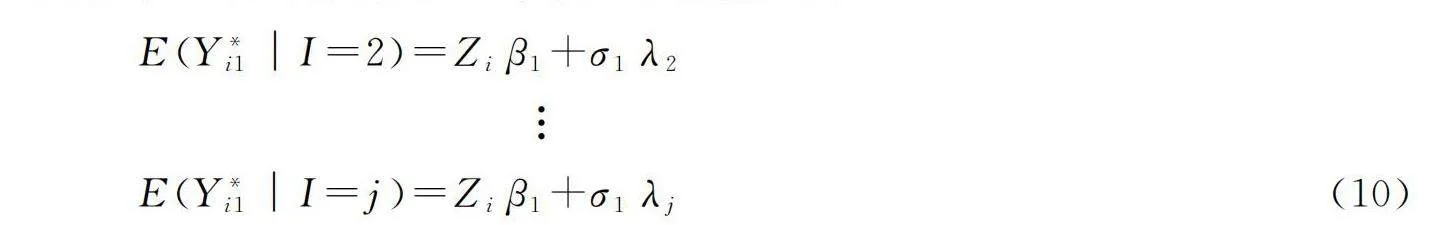

反事實情景中,即采納者如果選擇不采納時,其種植業凈收入條件期望為:

E(Y*1│I=2)=Z β+σ λ E(Y*1│I=j)=Z β+σ λ(10)

由此,平均處理效應可表示為(9)式和(10)式之差:

TTT=E(Y*2│I=2)-E(Y*1│I=2)=(β-β)Z+λ (σ-σ)(11)

式(11)中,等號右側第一項表示采納者在事實情景和反事實情景中平均結果的預期變化,λ用來控制由不可觀測變量引起的自選擇偏差。由于結果變量單位面積種植業凈收入是連續的,該模型將通過最大似然法(MSL)進行估計[24-25]。

三、數據來源和變量描述統計

(一)數據來源

數據源于團隊2021年在黑龍江省、河南省以及湖南省開展的實地調研。調研采用多階段抽樣方法。綜合考慮地理區位、經濟發展水平、糧食播種面積等因素,選取黑龍江省、湖南省和河南省作為樣本省份 ;根據耕地面積及其占市國土面積比重、農業GDP及其占市GDP比重、農業常住人口及其占市常住人口比重等指標的聚類特征,在每個省選取3個市;根據地理位置和糧食生產水平,在每個市選取2個不相鄰的國家級產糧大縣(區);根據經濟發展水平,在每個縣(區)選取2個鄉(鎮);在每個鄉(鎮)隨機抽取2個村,在每個村隨機抽取16~18戶農戶,進行結構化問卷調查。調研共計完成農戶問卷1 242份,剔除信息不完整、前后邏輯不一致等無效問卷后,共獲得有效問卷1 031份,有效率為83.0%。從有效樣本分布特征來看,黑龍江省占36.4%、湖南省占26.3%、河南省占37.3%,樣本分布相對均衡,且覆蓋中國主產糧食作物的東北平原、華北平原和長江中下游平原三大地理區位,具有較好代表性。

(二)變量定義及描述統計

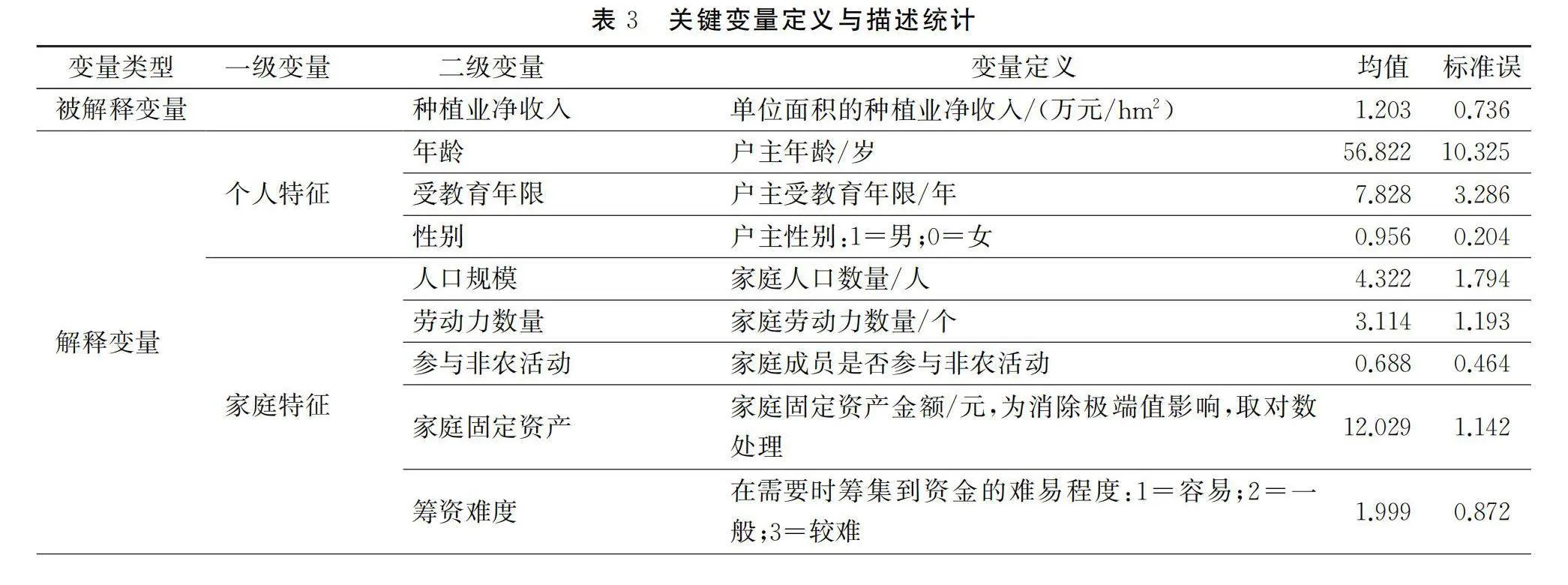

1. 被解釋變量。本文被解釋變量為單位面積種植業凈收入(單位:萬元/hm2)。

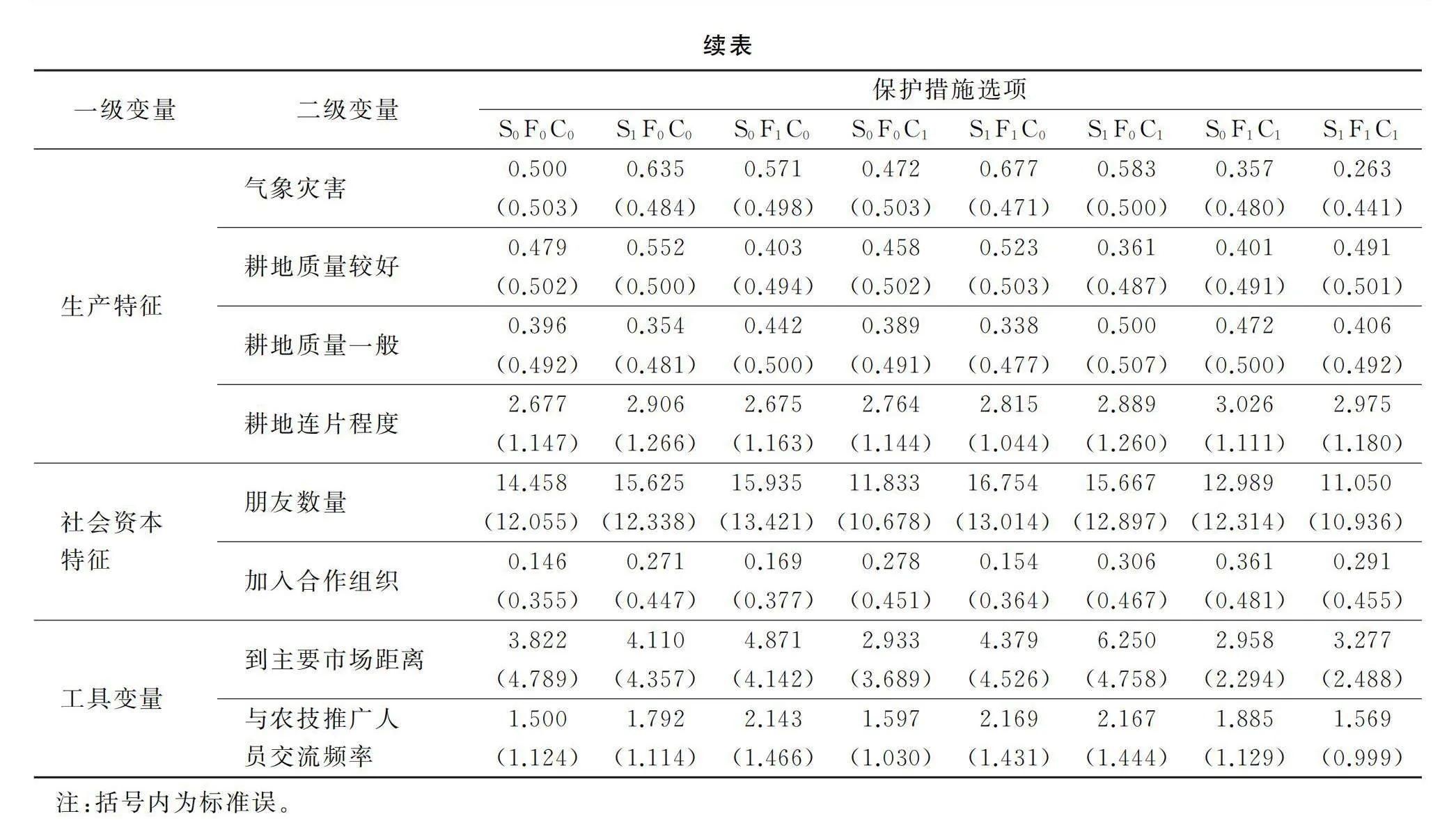

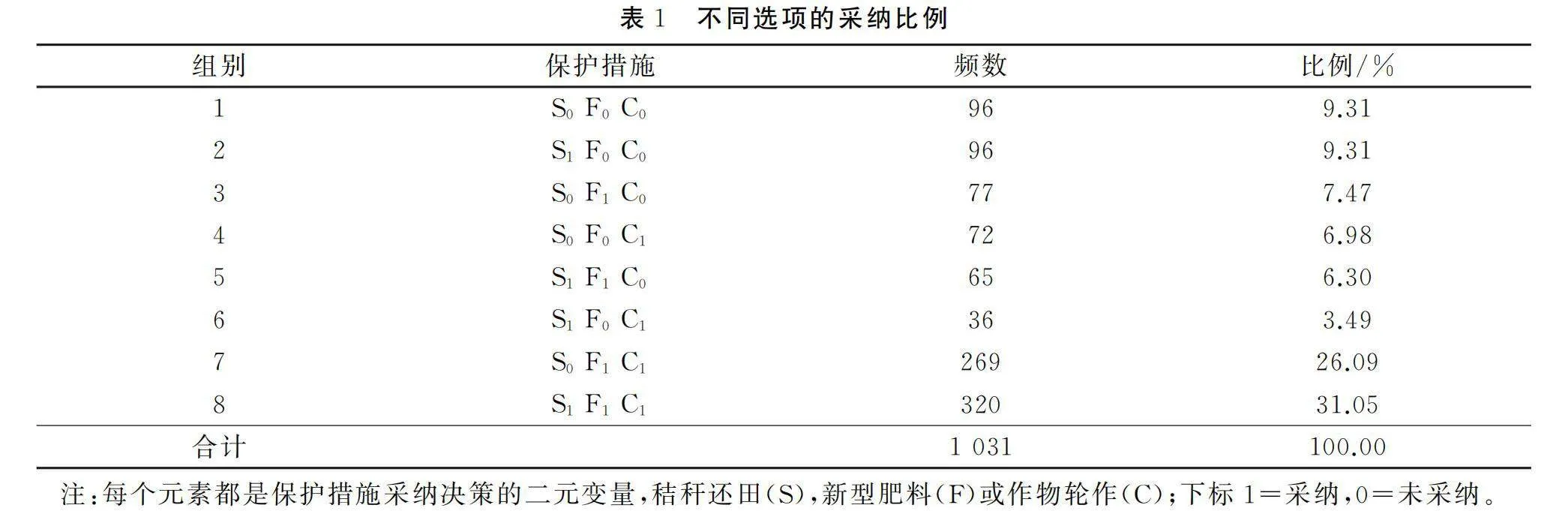

2. 核心解釋變量。本文核心解釋變量為農戶對不同保護措施及組合的采納決策。秸稈還田、新型肥料和作物輪作三種保護措施及其組合為農戶提供了8個采納選項,表1展示了農戶對每個選項的采納比例,表2進一步列出了樣本的無條件概率和條件概率。數據表明,這三種保護措施采納決策之間存在相互關聯。例如,當農戶采納秸稈還田時,使用新型肥料的條件概率從70.90%增加到74.47%。同樣,當農戶使用新型肥料時,采納作物輪作的條件概率從67.60%增加到80.57%。

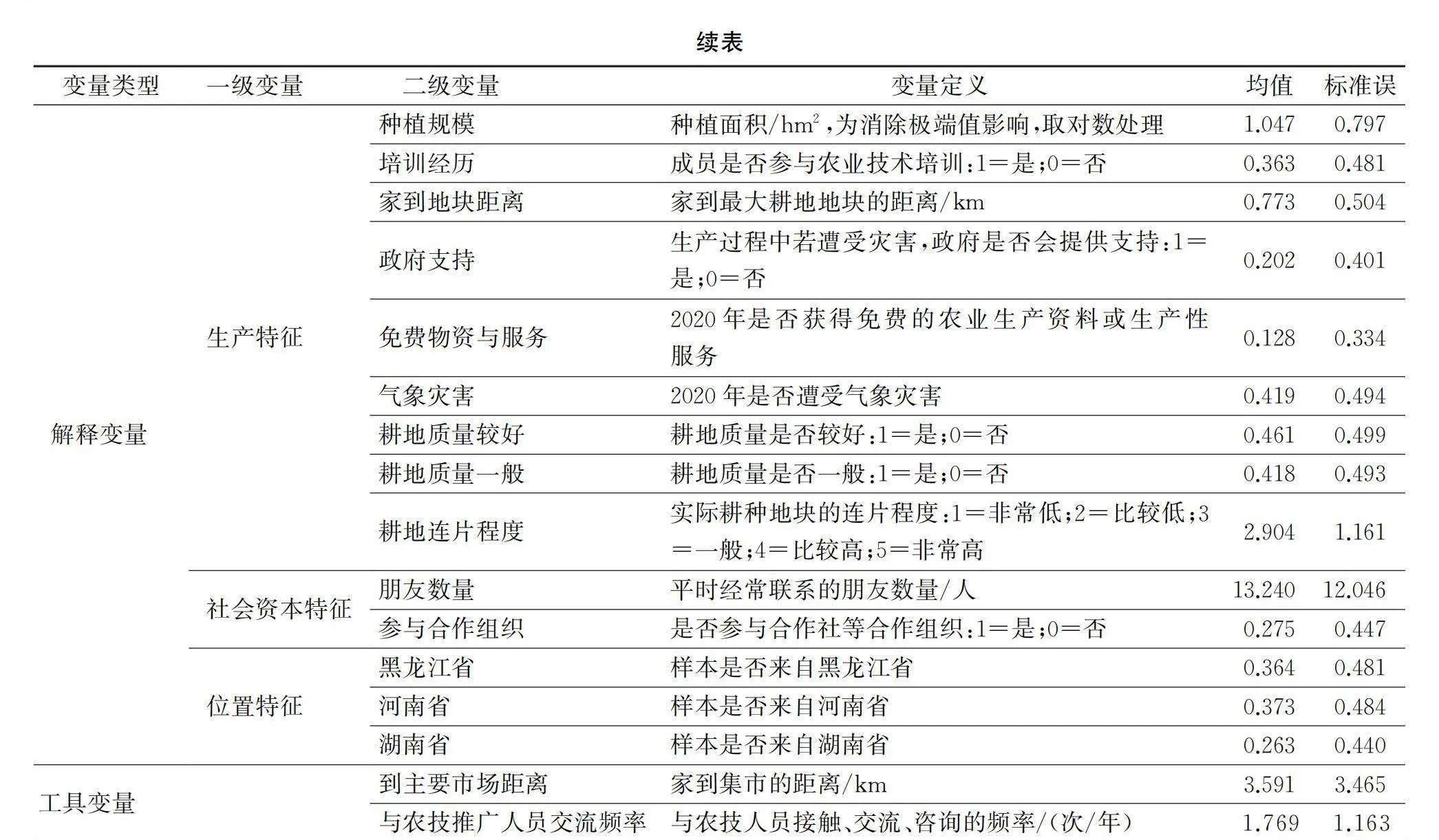

3. 控制變量。借鑒已有文獻[24-27,41],影響農戶采納不同保護措施及其組合的因素包括個人特征、家庭特征、生產特征、社會資本特征和位置特征等五個方面。

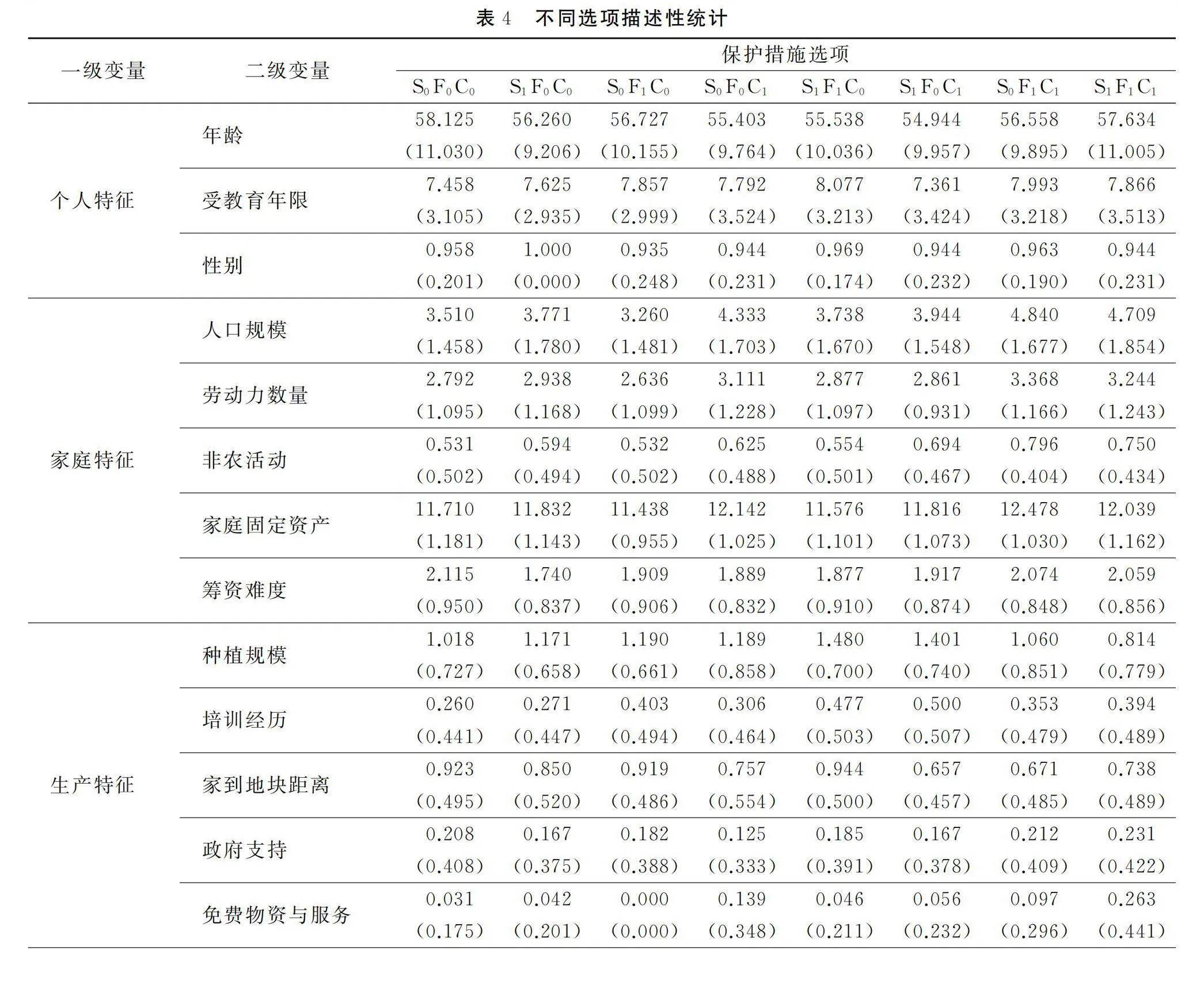

4. 工具變量。本文選取“到主要市場的距離”以及“與農技推廣人員的交流頻率”作為工具變量。通常情況下,農戶會通過村莊的主要市場購買種子、化肥等農業生產資料[24]。此外,只有在充分了解保護措施的屬性特征或潛在利益的前提下,農戶才會做出采納決策[42],而農技推廣人員在向農戶傳遞農業技術信息方面發揮著關鍵作用。因此,借鑒已有研究[41-43],這些變量可能影響農戶的采納決策,但不會直接影響其種植業凈收入。表3和表4展示了關鍵變量定義與描述統計。

四、實證結果分析

(一)農戶選擇不同保護措施選項的影響因素分析

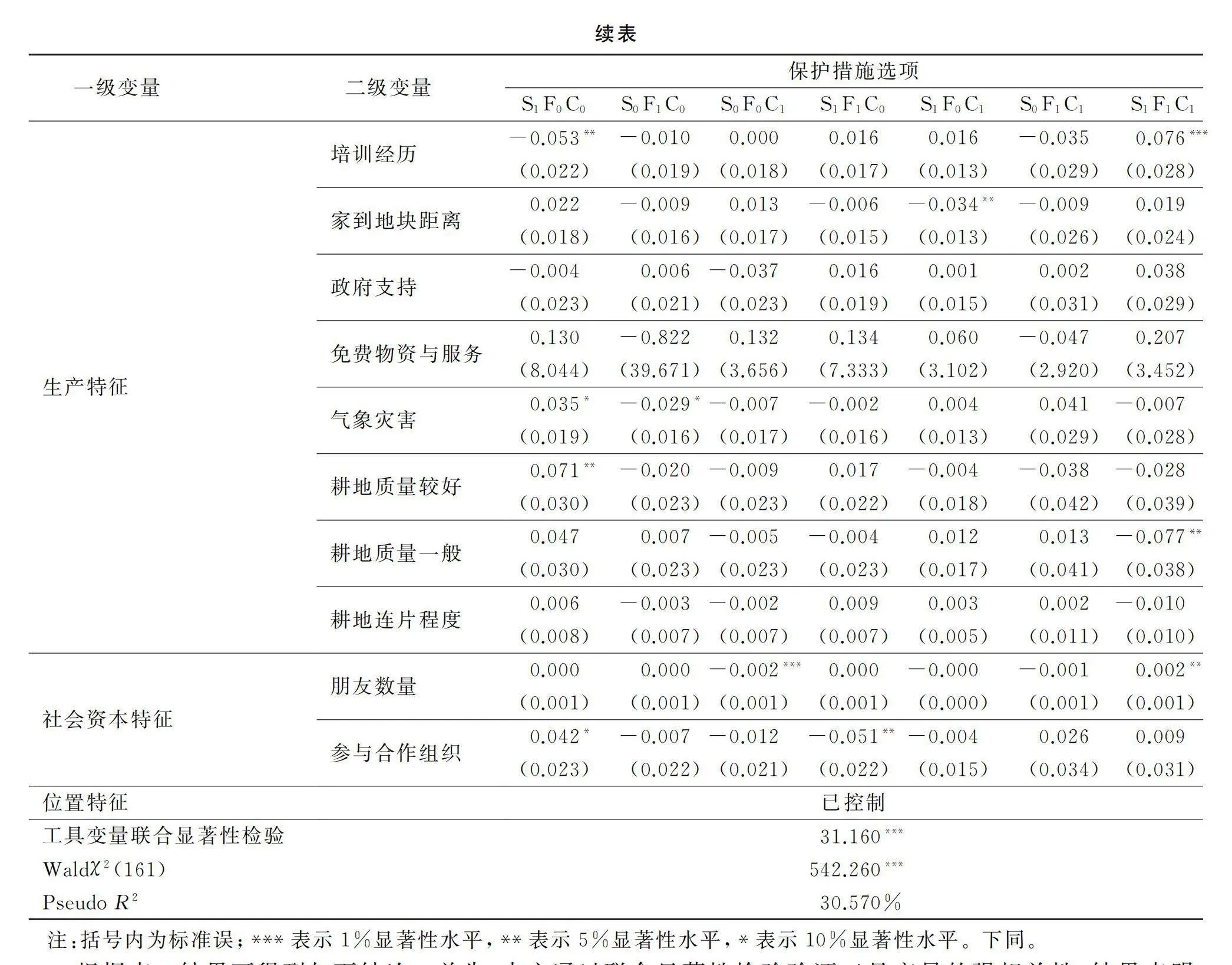

以未采納任何一項保護措施的農戶為對照組,即SFC,使用多項內生轉換回歸模型,借助多元Logit回歸對農戶采納不同保護措施選項的決策進行影響因素分析,鑒于利用邊際效應解釋個體概率更為方便[24],本文只對平均邊際效應進行探討,回歸結果見表5。結果顯示,所有回歸系數共同等于零的Wald檢驗在1%水平上顯著,說明模型整體擬合效果良好[44]。

根據表5結果可得到如下結論。首先,本文通過聯合顯著性檢驗驗證工具變量的強相關性,結果表明,這些工具變量在1%顯著性水平上共同影響農戶的保護措施采納決策[24-25]。進一步地,借鑒已有研究,利用證偽測試對工具變量進行過度識別檢驗[45],結果表明,工具變量對種植業凈收入影響不顯著(p值為0.745),說明本文所選工具變量有效。其次,農戶采納不同保護措施與多種因素相關,且這些因素的估計系數差異較大,與前人研究結論一致[25,46]。表5顯示:在能夠輕松籌集資金、曾經遭受氣象災害、耕地質量較好以及參與合作組織時,農戶更有可能采納秸稈還田(SFC);在耕地質量較差、朋友數量較多以及有過培訓經歷時,農戶更傾向于同時采納三種保護措施(S FC);種植規模對農戶聯合采納秸稈還田與新型肥料(SFC)以及同時采納三種保護措施(SFC)均具有顯著正向影響。

然而,表5也呈現出一些與前期研究相悖的結果[41,47],例如,農業技術培訓經歷對農戶的秸稈還田(SFC)采納決策產生顯著負向影響。原因可能是,盡管秸稈還田有助于提高土壤有機質含量,但如果操作不當也會存在導致土壤氮流失的風險[48]。農業技術培訓有助于農戶全面了解并評估秸稈還田的優勢與風險[49],在決策時更加理性和謹慎,從而導致其采納概率降低。此外,曾經遭受氣象災害對農戶采納新型肥料(SFC)具有顯著負向影響,可能是由于自然災害對農技推廣的影響雖不是常態化的,但受災經歷會加強農戶心理防備,降低對新鮮生產資料的接受信心[50]。

研究結果還顯示,家庭固定資產價值對農戶聯合采納新型肥料和作物輪作(SFC)具有顯著正向影響,可能是由于采納新型肥料及作物輪作通常要求滴灌噴灌設施、復合型農業機械等更多元化的生產設備[38],而家庭固定資產更多的農戶通常擁有更多的生產性固定資產,可以為采納新型肥料及作物輪作提供設施和機械便利,從而促進農戶的采納決策。家到地塊距離對農戶聯合采納秸稈還田與作物輪作(SFC)具有顯著負向影響,可能是由于這兩種保護措施均需要農戶頻繁往返于住宅和田間地頭,而農村勞動人口老齡化和高齡化問題日益尖銳[51],遠距離的往返可能限制農戶的采納決策。

農戶的社會資本也是影響其采納決策的重要因素。朋友數量對農戶采納作物輪作(SFC)具有顯著負向影響,可能因為作物輪作涉及作物選擇、輪作周期、風險管理等多重因素[52]。朋友數量較多的農戶面臨更加多樣化和復雜化的信息,這增加了農戶對作物輪作潛在風險等負面因素的考量,從而降低其采納概率。參與合作組織對農戶聯合采納秸稈還田與新型肥料(SFC)產生顯著負向影響。可能原因是,合作組織決策需要權衡所有社員的利益和需求,通常會選擇規避風險。考慮到秸稈還田和新型肥料均具有潛在風險,因此合作組織可能對聯合采納這兩項保護措施持保留態度,從而影響農戶決策,降低其采納概率[53]。

(二)不同保護措施選項對農戶種植業凈收入的平均處理效應分析

為評估采納不同保護措施選項對農戶種植業凈收入的平均處理效應,將采納保護措施與未采納農戶的種植業凈收入進行比較,相關結果見表6。數據顯示,單獨采納作物輪作的農戶選擇不采納時,其種植業凈收入沒有顯著變化。但采納其他6個選項保護措施的農戶如果選擇不采納,其種植業凈收入均顯著提高,提高金額為0.153~1.317萬元/公頃(即102~878元/畝),相應上升幅度為15.209%~87.219%,其中,同時采納三種保護措施(SFC)的農戶在選擇不采納時的種植業凈收入增幅最大。

從平均處理效應看,單獨采納秸稈還田(SFC)的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入將提高15.209%,表明采納秸稈還田會導致農戶種植業凈收入損失,假說1-1得以驗證。單獨采納新型肥料(SFC)的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入將提高18.117%,表明采納新型肥料會導致農戶種植業凈收入損失,假說1-2得以驗證。單獨采納作物輪作(SFC)的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入將不會發生顯著變化,表明采納作物輪作對農戶種植業凈收入沒有顯著影響,與假說1-3預期存在一定差異。可能原因是,實施作物輪作雖然可能增加人力和資本投入,但同時也有助于分散生產風險[54]、有效防治病蟲害[25]、均衡利用土壤養分并改良土壤環境[9],從而在保證作物產量的同時[16],通過恢復和提高地力,提升農產品質量,促進農民增收[16,20,25,54]。因此,這種積極影響與作物輪作可能帶來的消極影響相抵,導致農戶種植業凈收入最終未發生顯著變化。

聯合采納兩項保護措施農戶若未采納任何一項保護措施,其種植業凈收入將提高44.690%~71.165%,同時采納3項保護措施的農戶若選擇不采納,其種植業凈收入增幅甚至可達87.219%,均遠高于僅采納1項保護措施對農戶種植業凈收入的平均處理效應。這一結果揭示了保護措施的負向協同效應,即同時采納多項保護措施將對農戶種植業凈收入產生更顯著的負向影響,假說2得以驗證。

(三)穩健性檢驗

本文通過兩種方法驗證結果的穩健性。一是縮尾處理。為消除極端值影響,借鑒已有研究[55],對種植業凈收入進行首尾5%的縮尾處理后進行檢驗。二是子樣本回歸。盡管本文樣本選取符合實際情況,但鑒于女性戶主樣本比例很低,僅占總樣本的4.4%,可能導致全樣本的實證檢驗結果因少數女性戶主樣本的變量取值存在偏差。因此,借鑒已有研究[56],剔除女性戶主樣本后,再次進行檢驗。表7結果與基準回歸結果基本一致,說明研究結果穩健。

五、結論與建議

本文基于中國糧食主產區的1 031份農戶調查數據,采用多項內生轉換回歸模型,在反事實框架下分析了采納不同保護措施及其組合對農戶種植業凈收入的平均處理效應。主要研究結論如下:單獨采納作物輪作對農戶種植業凈收入沒有顯著影響,采納其余保護措施及組合(包括單獨采納秸稈還田或新型肥料、聯合采納秸稈還田和新型肥料、聯合采納秸稈還田和作物輪作、聯合采納新型肥料和作物輪作以及同時采納3種保護措施)均對農戶的種植業凈收入產生顯著負向影響,且采納多項保護措施對種植業凈收入的負向影響存在協同效應。具體表現為,基于反事實假設,選擇采納不同保護措施的農戶如果選擇不采納,其種植業凈收入將提高15.209%~87.219%。相較于單獨采納其中1項,聯合采納多項保護措施對種植業凈收入的負向影響更大,其中,同時采納三項保護措施時負向影響最大。在處理極端值以及進行子樣本回歸之后,本文估計結果依然穩健。

本文研究發現采納保護措施對農戶種植業凈收入并無顯著正向影響,甚至會導致種植業凈收入損失,采納保護措施更多的農戶種植業凈收入損失更大,這種現象不利于中國耕地質量的保護與提升。因此,需要密切關注并切實保障采納保護措施農戶的經濟效益,從而提升創新要素在農民中的接受度,建立實現耕地質量保護的長效機制,助力耕地質量提等升級。基于此,提出以下政策啟示。首先,加大政策支持力度。各地應在中央補貼資金基礎上,整合綠色高效創建、輪作、秸稈還田等項目資金,加大對農戶采納保護措施的支持力度。根據農戶采納的不同保護措施以及組合進行差異化補貼,提高采納多項保護措施的農戶補貼標準以彌補其經濟損失。其次,完善保護措施在推廣過程中的配套保障。對于秸稈還田,要加強還田前期的準備工作,強化專業技術人員指導服務,在關鍵農時季節,應組織開展技術培訓觀摩和田間課堂,提高關鍵技術到位率,避免由于農戶操作不當,將秸稈攜帶的大量病原和蟲卵帶入土壤,影響下茬作物;對于新型肥料,要加強農戶認知和市場監管,避免由于農戶的盲目求新求異導致肥料品種選取不當或高價購入低質劣質肥料等情況;對于作物輪作,要加強農機購置補貼,打通作物銷售渠道。相關主體應組織專家制定并完善輪作技術指導意見,幫助輪作農戶掌握技術要領,搞好機具改裝配套。同時,還要加快制定農機補貼條例,優化購機或改裝補助申領手續,確保補貼資金及時發放到位,降低農戶實際生產成本。此外,針對目前大豆等輪作作物銷售渠道單一的問題,亟需建立多元化銷售平臺,引導專業市場、公司、小商販等多元主體有序參與,提升農戶市場化銷售意識,鼓勵開展訂單農業,保障大豆產銷順暢銜接。

參考文獻:

[1] 唐仁健.全力提升耕地質量 著力夯實糧食安全根基[N].人民日報,2023-10-12(10).

[2] 韓楊.中國耕地質量保護政策演進、愿景目標與實現路徑[J].管理世界,2022,38(11):121-131.

[3] 于法穩,黃鑫.保障我國糧食生產綜合能力的對策研究[J].中國國情國力,2020(05):12-14.

[4] LINQUIST B,PHENGSOUVANNA V,SENGXUE P.Benefits of Organic Residues and Chemical Fertilizer to Productivity of Rain-fed Lowland Rice and to Soil Nutrient Balances[J].Nutrient Cycling in Agroecosystems,2007,79:59-72.

[5] 周曙東,王穎.農戶環境友好型新型肥料采納決策、成本收益及作用機制分析[J].農業技術經濟,2023(09):4-22.

[6] 張加濤,張雅榮,劉亞玲,等.不同恢復措施對內蒙古烏拉特中旗荒漠草原植物群落的影響[J].生態學雜志,2023,42(04):828-837.

[7] 周曙東,李幸子.農戶特征、外部環境與科學施肥[J].華南農業大學學報(社會科學版),2021,20(01):50-58.

[8] LINTON N F,MACHADO P V F,DEEN B,et al.Long-term Diverse Rotation Alters Nitrogen Cycling Bacterial Groups and Nitrous Oxide Emissions After Nitrogen Fertilization[J].Soil Biology and Biochemistry,2020,149:107917.

[9] 田慎重,管西林,寧堂原,等.多樣化種植對提升耕地質量的作用:進展與展望[J].土壤學報,2024,61(03):619-634.

[10] 于法穩,孫韓小雪,劉月清.高標準農田建設:內涵特征、問題診斷及推進路徑[J[經濟縱橫,2024(01):61-68.

[11] 李亞娟,馬驥.科學施肥技術的收入效應差異分析——基于糧農初始稟賦的實證估計[J].農業技術經濟,2021(07):18-32.

[12] LUO L, QIN L,WANG Y,et al.Environmentally-friendly Agricultural Practices and Their Acceptance by Smallholder Farmers in China——A Case Study in Xinxiang County,Henan Province[J].Science of The Total Environment,2016,571:737-743.

[13] 鄧遠遠,朱俊峰.保護性耕作技術對糧食生產效率和環境效率的提升效應[J].中國人口·資源與環境,2023,33(12):218-228.

[14] 張祎彤,蘇柳方,馮曉龍,等.成本收益視角下的秸稈還田效益分析[J].中國人口·資源與環境,2022,32(03):169-176.

[15] 隋麗莉,顧莉麗.新世紀以來我國糧食價格政策成效、問題與改革方向[J].經濟縱橫,2020(03):119-128.

[16] 何蒲明,賀志鋒,魏君英.基于農業供給側改革的耕地輪作休耕問題研究[J].經濟縱橫,2017(07):88-92.

[17] 祝華軍,田志宏.低碳農業技術的尷尬:以水稻生產為例[J].中國農業大學學報(社會科學版),2012,29(04):153-160.

[18] 謝文帥.建設農業強國:內涵要義、銜接機理與實踐路徑[J].經濟學家,2023(09):108-118.

[19] El-SHATER T,YIGEZU Y A,MUGERA A,et al.Does Zero Tillage Improve the Livelihoods of Smallholder Cropping Farmers?[J].Journal of Agricultural Economics,2016,67(01):154-172.

[20] MAKATE C,WANG R,MAKATE M,et al.Crop Diversification and Livelihoods of Smallholder Farmers in Zimbabwe:Adaptive Management for Environmental Change[J].Springer Plus,2016,5(01):1135.

[21] NOLTZE M,SCHWARZE S,QAIM M.Impacts of Natural Resource Management Technologies on Agricultural Yield and Household Income:The System of Rice Intensification in Timor Leste[J].Ecological Economics,2013,85:59-68.

[22] ADOLWA I,SCHWARZE S,BUERKERT A.Impacts of Integrated Soil Fertility Management on Yield and Household Income:The Case of Tamale (Ghana) and Kakamega (Kenya)[J].Ecological Economics,2019,161:186-192.

[23] KHANNA M.Sequential Adoption of Site-Specific Technologies and Its Implications for Nitrogen Productivity:A Double Selectivity Model[J].American Journal of Agricultural Economics,2001,83:35-51.

[24] KHONJE M G,MANDA J,MKANDAWIRE P,et al.Adoption and Welfare Impacts of Multiple Agricultural Technologies:Evidence From Eastern Zambia[J].Agricultural Economics,2018,49(05):599-609.

[25] TEKLEWOLD H, KASSIE M,SHIFERAW B,et al.Cropping System Diversification,Conservation Tillage and Modern Seed Adoption in Ethiopia:Impacts on Household Income,Agrochemical use and Demand for Labor[J].Ecological Economics,2013,93:85-93.

[26] TAKAHASHI K,BARRETT C B.The System of Rice Intensification and Its Impacts on Household Income and Child Schooling:Evidence From Rural Lndonesia[J].American Journal of Agricultural Economics,2014,96(01):269-289.

[27] ASFAW S,DI BATTISTA F,LIPPER L.Agricultural Technology Adoption Under Climate Change in the Sahel:Micro-evidence From Niger[J].Journal of African Economies,2016,25(05):637-669.

[28] WU J, BABCOCK B A.The Choice of Tillage,Rotation,and Soil Testing Practices:Economic and Environmental Implications[J].American Journal of Agricultural Economics,1998,80(03):494-511.

[29] VARMA P.Adoption and the Impact of System of Rice Intensification on Rice Yields and Household Income:An Analysis for Lndia[J].Applied Economics,2019,51:1-17.

[30] MALIKOV E,KUMBHAKAR S C.A Generalized Panel Data Switching Regression Model[J].Economics Letters,2014,124(03):353-357.

[31] 陳盛,黃達,張力,等.秸稈還田對土壤理化性質及水肥狀況影響的研究進展[J].灌溉排水學報,2022,41(06):1-11.

[32] SONG K,ZHENG X,LV W,et al.Effects of Tillage and Straw Return on Water-stable Aggregates,Carbon Stabilization and Crop Yield in an Estuarine Alluvial Soil[J].Scientific Reports,2019,9(01):4586.

[33] ZHANG L,WANG J,PANG H C,et al.Effects of Pelletized Straw on Soil Nutrient Properties in Relation to Crop Yield[J].Soil Use and Management,2018,34(04):479-489.

[34] LIANG F,LI B,VOGT R D,et al.Straw Return Exacerbates Soil Acidification in Major Chinese Croplands[J].Resources,Conservation and Recycling,2023,198:107176.

[35] ZHU L,HU N,ZHANG Z,et al.Short-term Responses of Soil organic Carbon and Carbon Pool Management Index to Different Annual Straw Return Rates in A Rice-wheat Cropping System[J].Catena,2015,135:283-289.

[36] 陳娟,趙青春,劉彬,等.北京市新型肥料市場調查與分析[J].中國農技推廣,2023,39(07):62-64.

[37] 曾琳琳,李曉云,王硯.作物多樣性變化及其對農業產出的影響——基于期望出產和非期望產出的分析[J].長江流域資源與環境,2019,28(06):1375-1385.

[38] LI X F,WANG Z G,BAO X G,et al.Long-term Increased Grain Yield and Soil Fertility From Intercropping[J].Nature Sustainability,2021,4(11):943-950.

[39] 陳錫文.食物保障安全是現代化強國的根本[J].農村金融研究,2023(04):3-8.

[40] 楊鈺瑩,司偉.大豆玉米帶狀復合種植:技術模式、成本收益與補貼政策[J].農業經濟問題,2023(01):49-63.

[41] KASSIE M,TEKLEWOLD H,MARENYA P,et al.Production Risks and Food Security Under Alternative Technology Choices in Malawi:Application of A Multinomial Endogenous Switching Regression[J].Journal of Agricultural Economics,2015,66(03):640-659.

[42] ADEGBOLA P,GARDEBROEK C.The Effect of Information Sources on Technology Adoption and Modification Becisions[J].Agricultural Economics,2007,37(01):55-65.

[43] ABDULAI A N.Impact of Conservation Agriculture Technology on Household Welfare in Zambia[J].Agricultural Economics,2016,47(06):729-741.

[44] ISSAHAKU G,ABDULAI A.Adoption of Climate-smart Practices and Its Impact on Farm Performance and Risk Exposure Among Smallholder Farmers in Ghana[J].Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,2020,64(02):396-420.

[45] DI FALCO S,VERONESI M.How Can African Agriculture Adapt to Climate Change? A Counterfactual Analysis From Ethiopia[J].Land Economics,2013,89(04):743-766.

[46] 萬凌霄,蔡海龍.合作社參與對農戶測土配方施肥技術采納影響研究——基于標準化生產視角[J].農業技術經濟,2021(03):63-77.

[47] 黃炎忠,羅小鋒,唐林,等.綠色防控技術的節本增收效應——基于長江流域水稻種植戶的調查[J].中國人口·資源與環境,2020,30(10):174-184.

[48] 李天陽,何丙輝,張海香,等.典型農作措施對沙溪廟組壤質紫色土坡耕地徑流氮流失的影響[J].生態學報,2023,43(10):3894-3905.

[49] 盧華,胡浩,耿獻輝.農業社會化服務對農業技術效率的影響[J].中南財經政法大學學報,2020(06):69-77.

[50] 焦源,趙玉姝,高強.我國沿海地區農業技術推廣效率及其制約因素[J].華南農業大學學報(社會科學版),2013,12(04):12-18.

[51] 廖敏伶,李明.習近平新時代“三農”理論創新的五重邏輯[J].經濟學家,2023(03):5-13.

[52] 楊慶媛,陳展圖,信桂新,等.中國耕作制度的歷史演變及當前輪作休耕制度的思考[J].西部論壇,2018,28(02):1-8.

[53] 羅明忠,陳江華.農民合作社的生成邏輯——基于風險規避與技術擴散視角[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2016,16(06):43-49.

[54] FELICIANO D.A Review on the Contribution of Crop Diversification to Sustainable Development Goal 1 “No poverty” in Different World Regions[J].Sustainable Development,2019,27(04):795-808.

[55] FALCK O,LAMELI A,RUHOSE J.Cultural Biases in Migration:Estimating Non-monetary Migration Costs[J].Papers in Regional Science,2018,97(02):411-438.

[56] 湛泳,李珊,胡藝懷,等.光榮與幸福:從軍經歷與生活滿意度研究——來自中國勞動力動態調查的經驗證據[J].公共行政評論,2023,16(04):124-141.

Adoption Decision and Income Effect Analysis of Farmers’ Cultivated Land Quality Protection Measures:An Empirical Estimation Based on China’s Major Grain Producing Areas

CHI Shuyao1,LU Weinan2,ZHAO Minjuan1*

(1.College of Economics and Management,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100;2.Research Centre for Rural Economy,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Beijing 100810,China)

Abstract:Conducting actions to protect and improve the quality of cultivated land is an essential measure to ensure the effective supply of grain and other important agricultural products.Employing a multinomial endogenous transformation regression model,this study investigates the impact of farmers’ adoption of cultivated land quality protection measures on net income from farming in China’s major grain-producing areas.The results show that:(1) Adoption of cultivated land quality protection measures fails to increase farmers’ net income from farming significantly and may even result in a decrease.(2) Farmers who adopt crop rotation do not experience significant changes in their net income from farming if they choose not to adopt it.However,for farmers adopting other cultivated land quality protection measures,their net income from farming may experience a significant increase if they choose not to adopt them.(3) There exists a synergistic effect on the negative impact of adopting multiple cultivated land quality protection measures on net income from farming,indicating that the more cultivated land quality protection measures farmers adopt,the more pronounced negative impact on net income from farming becomes.Based on these findings,the study suggests that the widespread adoption of cultivated land quality protection measures needs to fully ensure the economic benefits of farmers after adopting the measures,and puts forward a series of countermeasures in this regard.

Keywords:cultivated land quality protection measures;adoption decision;income effect;China’s major grain producing areas

(責任編輯:楊峰)