快樂讀寫:一名鄉村教師的讀寫四季

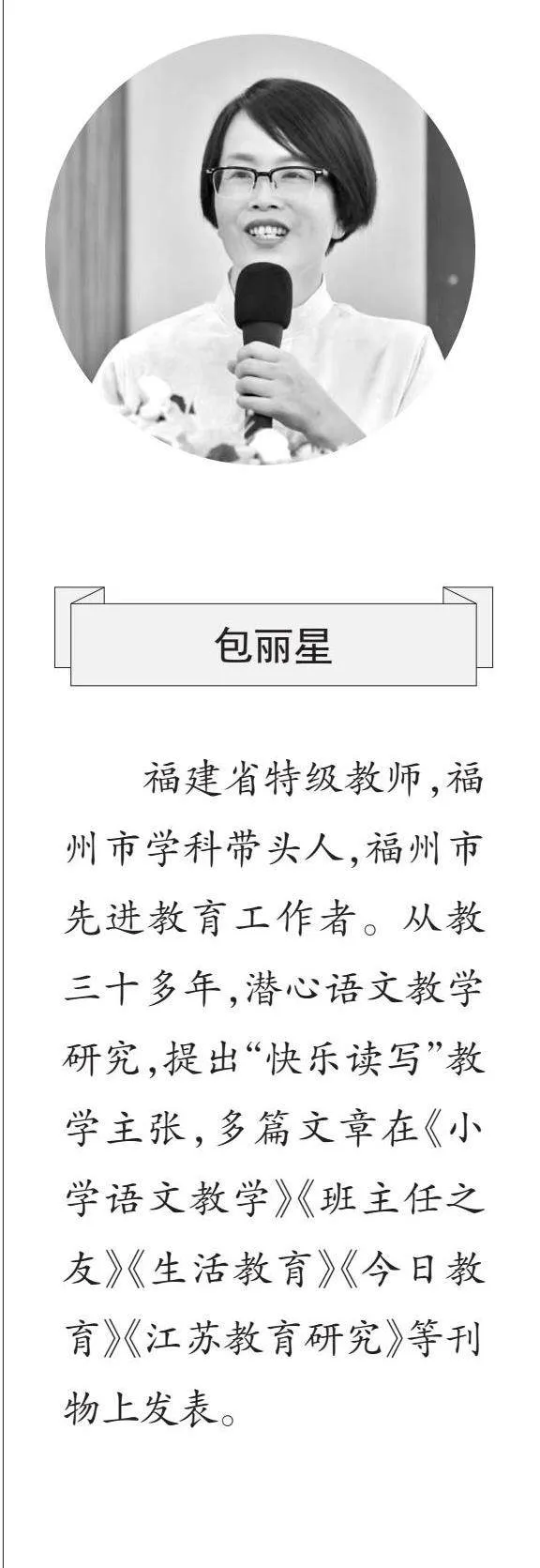

我在鄉村小學從教三十三年,2022年被評為福建省特級教師。回首三十多年的職業生涯,是堅守鄉村教育給我帶來了榮譽,是快樂讀寫成就了今天的我。

春耕:自由讀寫恣意生長

1991年,我“中師”畢業,被分配到家鄉的小學,一所距離縣城幾十公里的山區學校。剛入職,領導就讓我擔任少先隊總輔導員。為了幫助我成長,學校為我訂了共青團中央主管主辦的中國少先隊隊刊《輔導員》和福建省少先隊隊刊《小火炬》,它們是我擔任少先隊總輔導員的啟蒙刊物。我從這兩份雜志上了解國家相關政策以及全國各地少先隊活動的開展情況。我全身心投入,邊學邊做。春天帶著學生去春游野炊,夏天開展夏令營活動,秋天組織少先隊入隊儀式、主題大隊會,冬天帶著學生參加各種比賽——十八歲的我與孩子們打成一片,成了名副其實的“孩子王”。學校少先隊活動開展得有聲有色,多次在省級少先隊活動評選中獲獎。

當了近十年的少先隊總輔導員,有苦有淚、有酸有甜。作為青年教師,我不僅要做好少先隊德育工作,更要在教學崗位上站穩腳跟。盡管我在少先隊工作上取得了可喜的成績,但在教育教學工作上,我卻屢屢碰壁,課堂無趣低效,教學質量不盡如人意。校長找我談話,話里話外都是對我教學工作的不甚滿意。同事勸我別當少先隊總輔導員了,畢竟學生的學習成績才是硬道理。家長們對我也不信任,認為我只會搞活動,不會抓成績。我苦惱、迷茫,不得不面對這樣的問題:我能做好少先隊工作,為什么就抓不好語文教學呢?其間,我也曾想辭掉總輔導員的職務,讓自己專心鉆研教學。可是幾年的總輔導員生涯,讓我深深地喜歡上了少先隊工作。我就像運籌帷幄的將軍,每一次帶著孩子們開展各種活動,看著孩子們在活動中得到鍛煉、得到成長,我就成就感滿滿。我不曾忘記,為了讓鄉村兒童享受到更優質的教育,我成立了航模社團并聘請外校的老師來指導,暑假帶領孩子們參加航模夏令營活動,獲得了全省比賽的二等獎。我不曾忘記,我積極挖掘家鄉的鄉土資源——竹編,開展了“我是家鄉小主人”的主題隊活動并獲得省級金牌,還吸引了福建電視臺少兒頻道記者到校拍攝專題片。后來,專題片還被選送到中央電視臺少兒頻道播出。我不曾忘記,福建電視臺少兒頻道邀請我的學生在那年的六一兒童節晚會上進行竹編表演——山區的孩子上了電視臺,在當地轟動一時。我更不曾忘記,畢業多年的學生對在校期間參加過的少先隊活動記憶猶新,都說我為他們打開了一扇看世界的窗戶。想到這些,我心生感慨,將自己對少先隊工作的熱情與迷戀、困惑與迷茫寫成一篇文章——《情系少先隊》,投給了《輔導員》雜志。沒想到,我的文章竟然在這份刊物上發表了。這是對我少先隊工作的極大肯定,同時也增強了我寫作的信心。

2000年,我當了母親,對教育有了更多的思考。我研習了《我的教育理想》《玫瑰與教育》《不跪著教書》《教育走向生本》等國內教育名家的著作,也閱讀了《童年的秘密》《多元智能教與學的策略》等一些國外教育名家的書籍。

當時,我特別認同教育學者張文質老師提出的“生命化教育”,追隨著他開啟了生命化教育的閱讀。《保衛童年:基于生命化教育的人文對話》《唇舌的授權:張文質教育隨筆》《父母改變 孩子改變》《生命化教育的責任與夢想》《教育是慢的藝術:張文質教育講演錄》……張文質老師一有新書出版,我幾乎都要買回來先睹為快。在閱讀中,生命化教育“開啟智慧,潤澤生命”的教育追求也在不斷影響著我,讓我在面對著一個個具體的教育生命時,有了更多的悲憫情懷。

那時網絡博客剛剛興起,我經常瀏覽別人的博客,心生羨慕,希望自己有朝一日也能在網絡上有一片自由寫作的天空。在一次市級習作教學研討活動中,我第一次聽張文質老師提到“1+1”教育博客。當天回家,我就在“1+1”教育博客上注冊了賬號,取名“歌鳥”——我希望自己是一只會唱歌的快樂小鳥,飛翔在教育的天空。那段時間,我幾乎每天晚上把孩子哄睡后就坐到電腦前進行教育寫作,寫學生、寫女兒、寫課堂、寫生活,抑或是瀏覽博友空間、與博友們互動,日子充實而快樂。

在教育的道路上,我看到現實中應試教育讓孩子們的眼睛失去了光;老師們為了考試成績對學生多了苛責,少了溫情。我自己也常處于精神分裂的邊緣,一邊焦慮于教學成績,整天盯著學生的分數;一邊卻又心疼學生困于成績,失去了兒童應有的生命成長的潤澤與舒張。我只能通過不斷讀書、不斷寫作、不斷反思來點醒自己、修正自我。

2006年,我以“課堂上如何關注學生生命成長”為話題,寫了一篇文章《“生命化教育”階段反思》,發表在張文質老師主編的《福建論壇》雜志上。我的思考得到了認可,這激發了我繼續讀寫的信心。寫博客的日子持續了好幾年,陸陸續續寫了幾十萬字。后來博客沒落了,那個承載著我青春激情的網絡空間再也找不到了。但快樂讀寫如早春的犁鏵,耕出一道又一道生命成長的痕跡;亦如星星點點的野花,自由而蓬勃,在春天的山鄉村野中恣意綻放。

夏種:聚焦專業習作表達

在讀寫過程中,我越來越發現自己語文教學專業素養不高,課堂高耗低效的局面讓我苦悶。我深知只有擁有扎實的專業技能,才能在講臺上站穩腳跟。改進語文教學方法、提高語文教學水平成為我當時最迫切的需求。于是,我開始深入鉆研語文課堂教學。我閱讀的觸角延伸到語文專業書籍上,我捧著新發布的語文課程標準一遍又一遍地啃讀。劉仁增《讓語文回家》、潘新和《語文:表現與存在》、王榮生《聽王榮生教授評課》等書籍也擺上了我的案頭。在啃讀一本又一本語文專業書籍的過程中,我越發有一種本領恐慌。說實話,“中師”畢業的我,文學底子薄、教學水平低,只能不斷用“教師要有一桶水,才能給學生一杯水”這句話來警醒自己。現如今,我更加明白,教師要有源源不斷的一潭活水,才能持續潤澤、澆灌學生的成長。因為在做老師的過程中,唯有不斷學習,不斷讓自己的學養豐富起來,才能不誤人子弟。就如于漪老師說的那樣:“我一輩子做老師,一輩子學做老師。”

在語文教學中,我發現作文教學的問題最大——學生苦于寫作文,教師困于教作文。我下定決心,要把這根“硬骨頭”啃下來,于是就一頭扎進了習作教學的研究中。我想,如果我能突破習作教學的難點痛點,語文教學自然就打開了一片新天地。于是,王鼎鈞的“作文三書”系列、吳勇的“童化作文”系列,管建剛的“作文教學革命”、何捷的“游戲作文”,只要是有關習作教學的課堂實踐,我都盡可能地收入囊中。在我的書架上,有關習作教學的書籍占了三分之二,有作文教學理論,有作文教學設計,有作文教學專題研究……在我書架的最底層,密密麻麻地豎碼著我多年自費訂閱的《小學語文教學》《教學月刊》《新作文(小學作文創新教學)》等雜志。我經常能在這些雜志上找到特別的教學設計,有時學著在班上實踐,也能取得較好的效果。就這樣,我邊閱讀邊摘抄,邊記錄邊反思,單是習作教學設計我就做了八大本的筆記。如何激發學生的習作興趣?如何提升學生習作水平?如何進行讀寫結合?如何打通課堂內外,讓習作與生活相融?帶著這些問題,我不斷閱讀,不斷實踐。慢慢地,我不怕上習作指導課了,學生也越來越喜歡我的習作課了。我的“有笑、有效”的習作課堂風格漸漸形成了。所謂“有笑”,是指想提高學生的習作水平,首先就要克服他們對習作的畏難情緒,習作課堂要有笑聲,要讓學生感受習作的樂趣,從而喜歡上習作。至于習作課堂的“有效”,是指只有當孩子們都看到自己的習作有進步了,才會激起更高的習作熱情。

刊物上的文章讀多了,我感覺把自己的教學故事寫下來也不差。一次,隔壁班的黃老師借班上作文公開課,竟然多次表揚了我班上的“兩盞燈”(兩個成績經常亮紅燈,名字都帶“燈”字的學生)。其中一“燈”寫的作文一看就是抄的,但黃老師卻夸他“會抄”,“抄中有創新也是自己的東西”;另一“燈”因為寫了一句較為精彩的句子而受到黃老師的嘖嘖稱贊。平常被我“嫌棄”的“兩盞燈”在這節課上大放光彩,眼里熠熠生輝,甚至后來在課堂上還大膽發表了自己獨特的見解。這是我自己的課堂上從沒出現過的場面。我不禁反思自己的教學行為,為自己以固定思維去評價學生而感到慚愧。于是,我就寫了一篇教育敘事《點亮心靈之燈》,投給《新作文(小學作文創新教學)》,結果發表在2008年第6期上。

從此,我一發不可收,開啟了習作教學的寫作、發表之路:愚人節“騙”學生寫作,發表了《愚你沒商量》;在班上搞了溜溜球比賽,發表了《校園流行風 刮起寫作潮》;思考習作字數的問題,寫了《習作規定字數,對還是錯?》;思考習作的痛點,寫了《不妨寫寫“流水賬”》……幾年時間,我在《新作文(小學作文創新教學)》上發表了二三十篇習作教學文章,還有一些文章在《小學語文教學》等刊物上發表。我還帶著學生進行讀寫,寫日記,寫熱點事件,寫世間萬物,寫一切看到、聽到、想到的。學生的習作也大量地在各類報刊上發表,在各級競賽中獲獎。漸漸地,孩子們對習作不再害怕了,甚至還想每周多上一兩節習作課。漸漸地,我的“有笑、有效”的習作教學風格也日漸成熟了,我本人也多次受邀為全縣的老師開設習作指導公開課。

啃下了習作教學這塊“硬骨頭”,教學上的其他困難似乎也都迎刃而解了。寧鑿一口井,不挖十個坑。在語文教育專業成長方面,我集中精力,緊緊抓住教學中的難點去研究、去實踐,取得了一些微小的成績。后來,我慢慢站穩了講臺,也順利評上了市骨干教師和市學科帶頭人。我的教育生涯因快樂讀寫,步入了草木蔥蘢的欣欣然明媚的夏季。

秋收:學陶踐陶碩果累累

2017年,我被任命為鄉村學校的校長。這于我,實是趕鴨子上架。要辦一所什么樣的學校?要培養什么樣的學生?如何促進教師的專業成長?如何有序開展學校各項工作?對學校管理還處于小白狀態的我,面對這些問題一臉茫然。在茫然、困惑甚至還有些許抵觸的狀態下,我只能硬著頭皮邊干邊學。我深知向書本學習是成本最低的成長途徑。我訂閱了《中小學管理》《人民教育》兩份雜志,同時關注了多個學校管理相關的微信公眾號。每天晨起和睡前是雷打不動的閱讀時間,我讀李鎮西、竇桂梅、劉希婭等名校長的文章,從他們身上汲取學校管理的經驗。在我的書架上,《優秀校長悄悄在做的那些事兒》《當校長遇見德魯克:冰山下的領導力》《李鎮西校長手記:好的管理莫過于示范》《重新發現學校》等教育管理書籍多了起來。在閱讀中,我慢慢跳出舒適區,迎接全新的挑戰。

2018年,我遇到了福建省陶行知研究會秘書長鄒開煌教授,滿頭白發的鄒教授是當代的陶行知。他老驥伏櫪,在推進學陶、踐陶的道路上嘔心瀝血、不知疲倦。2019年,我有幸入選福建省同心慈善基金會和福建省陶行知研究會組織的“火種計劃——同心·行知鄉村教師成長計劃”,開啟了為期四年的陶行知教育思想學習征程。

四年來,我閱讀了《陶行知文集》《陶行知教育名篇》《陶行知的教育管理思想與實踐》《陶行知與兒童教育》等書籍。我對這位人民教育家充滿敬意,他的生活教育理論指導著我的辦學思想;他“捧著一顆心來,不帶半根草去”的無私奉獻精神成了我堅守鄉村教育的精神后盾;他提出的要做“第一流的教育家”“要做整個的校長”給我指明了努力的方向;他提出的培養學生生活力(鄒開煌教授提煉為“五大核心生活力”)的主張對當今學生的綜合素質培養有著深遠的指導意義;他“敢入未開發邊疆,敢探未發明新理”的創新精神給予我開拓進取的力量……在學陶、踐陶的過程中,我得以站在更高的層次思考教育,思考如何辦人民滿意的學校,讓鄉村的孩子也能享受到優質的教育,促進教育優質均衡發展。我根據本校實際,挖掘鄉土資源,確立了“為每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念,提出“辦幸福教育,育五好少年”的辦學目標。學校建起了行知樓,完善了行知文化墻、行知五園等配套設施,營造了“陶味”濃郁的校園環境,改善了辦學條件。我們通過日常教育培養“德育好少年”,通過快樂大課間培養“健體好少年”,通過大閱讀行動培養“書香好少年”,通過組織葫蘆絲吹奏活動培養“藝術好少年”,通過竹編勞動實踐培養“勞動好少年”。

在學陶、踐陶中,我且思且行。讀寫促進我思考,也促進我實踐創新。這幾年,我所在的學校發生了翻天覆地的變化,辦學條件大幅改善,辦學特色突出,校園文化豐富多彩,成了當地居民最滿意的學校。每學年初,很多家長都要把孩子送到我們學校來。“金杯銀杯不如家長和學生的口碑”,家長和學生的滿意、社會的認可,是我們辦學最大的成績。2023年,學校被評為第四屆福建省鄉村溫馨校園建設典型案例。依托實踐,我撰寫的十幾篇有關學校管理的文章陸續在《福建陶研》《生活教育》《今日教育》《江蘇教育研究》等刊物上發表。

七年校長生涯,在各級領導的指導和幫助下,我從當初的學校管理“小白”日漸成長為一名能夠勝任工作的校長。陶行知先生說:“國家把整個的學校交給你,要你用整個心去做個整個的校長。”看著校園里的一草一木,處處生機盎然;看著校園里的一生一師,個個朝氣蓬勃,我不禁自豪感涌上心頭。從當初對校長職務的抵觸到如今的接受,并立志追隨陶行知先生,做行知式的鄉村校長,是我個人最大的收獲。

是陶行知先生“為一大事來,做一大事去”的教育信念影響著我,讓我在辦鄉村優質教育的道路上砥礪前行;是專業的教育讀寫,讓我在鄉村教育的田野里默默耕耘,于教育生涯的秋季收獲累累碩果。

冬藏:開啟余生讀寫征程

如今,我已年過半百。正如張文質老師所說,進入五十歲,我應該要做“余生規劃”。未來,我的職業生涯要怎么過?我能給年輕老師帶來什么影響和幫助嗎?我雖漸老,可我的老師們還年輕,我的孩子們還小,我們鄉村學校還有很多教育問題尚待解決。書讀得越多,就越發現自己的不足和無知,我還不敢停下學習的步伐,我還要繼續成長。就這樣,我開啟了余生讀寫新征程。

我給自己定了一周至少要看一本書的任務。現在,我看的書更雜了,有心理學的、管理學的、文學的、學科專業的……我還養成了聽書的習慣!每天聽“十點讀書”推出的人物傳記、經典小說等。聽到自己特別感興趣的書,就去買紙質版深入閱讀。走路聽書、吃飯聽書、干家務聽書——閱讀、聽書成了我生活的日常。

為了讓自己教育寫作水平得到進一步提升,我自費參加了多個網絡教育寫作班,開通了微信公眾號,推送師生優秀文章,也記錄自己的日常工作和對教育教學的思考。我希望在退休前,能夠把自己的教育教學主張做個梳理、匯集成冊,為自己的職業生涯畫上一個圓滿的句號。

讀寫,是教師成長的快速通道。葉瀾教授曾說,一個教師寫一輩子教案不一定成為名師,寫三年反思則可能成為名師。多年前,朱永新教授曾在網上發布過一個《“朱永新成功保險公司”開業啟事》的帖子,倡導“每日三省吾身,寫千字文一篇。一天所見、所聞、所思、所讀、所想,無不可入文”。這個“成功保險”喚醒了無數在一線苦苦摸索成長路徑的教師,似火炬照亮了教師專業成長之路。一個人的精神發育史就是他的閱讀史。我回顧自己的讀寫經歷,就是在回顧自己的精神成長經歷,就是在描畫自己的生命地圖。

如今,我積極倡導“快樂讀寫”,成立了火種讀書會,帶領師生一起閱讀、一起寫作,推進書香校園建設。我希望能以自己的微弱之光照亮鄉村學校師生們的閱讀之路,讓鄉村教師和鄉村兒童快樂讀寫、幸福成長。如今的我,更有一種時不我待的緊迫感。我愿做將要化作春泥的落紅,滋養師生的成長,讓他們的生命綻放出絢爛的花朵。

是“快樂讀寫”,讓我這個在偏遠山區小學的默默無聞的鄉村教師進入了省特級教師的行列;是“快樂讀寫”,帶領著我走過了生命的四季,豐盈著我的精神世界。

教師生命之路的兩旁,讀在左,寫在右,隨時播種,適時開花,將這一徑長途點綴得花香彌漫。縱使腳踏荊棘,也會不覺痛苦;縱使有淚滑落,亦會不覺悲哀。這是一段美妙的教育之旅。愿更多的教師,開啟快樂讀寫生活,讓閱讀氤氳生活,讓寫作芬芳生命!

(作者單位:福建省閩侯縣鴻尾超墘小學)