吳必虎:要保護羊,怎能不研究狼?

滇西北的一片高山峽谷中,原本只有本地人放牧、采藥的秘境南姐洛,近幾年突然成為年輕人競相追逐的網紅徒步目的地。與此同時,社交媒體上又有各類“拔草經驗帖”,將南姐洛描述為管理混亂、收費不合理、植被踩踏破壞嚴重、存在安全隱患的地方。

南姐洛身處國家級風景名勝區,頭頂“世界自然遺產”光環,但當地的旅游開發卻陷入混亂,生態保護與綠色發展的沖突也在持續。

近年來,“秘境游”的風潮席卷社交媒體。“小眾秘境契合了中國旅游內循環的需求。國內旅游正在從人口紅利,邁入‘人心紅利’,人們去旅游不再只是從眾,而是更加追隨自己的個性和審美。”中國旅游協會旅游營銷分會副會長葛磊曾在接受媒體采訪時這樣分析。

而被追捧的秘境多數都身處我國的自然保護地體系內,包括自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、濕地公園、海洋特別保護區等。

新中國成立以來,我國建立了遍布全國各地的各類自然保護地,覆蓋了全國90%的自然生態系統類型、85%的野生動植物種類、65%的高等植物群落。自然保護地在保護生物多樣性、自然景觀及自然遺跡,維護國家和區域生態安全等方面發揮了重大作用。

不過,文化和旅游部“十四五”規劃專家委員會委員、北京大學城市與環境學院旅游研究與規劃中心主任吳必虎指出,在相當長的一段時間里,自然保護地管理部門秉持過度保護的思想,將社會經濟發展與自然生態保護對立起來。在此背景下,一些地方對于自然保護地的保護和利用都不夠好。

吳必虎在接受《中國新聞周刊》專訪時指出,要破除生態保護與旅游發展二元對立的傳統路徑,實現生態保護與旅游的相得益彰。地方政府對于自然保護地的旅游開發和規劃,則應該經過科學的論證和研究。

核心區禁止人為活動?

《中國新聞周刊》:你曾提到,長期以來中國的自然保護地體系面臨著重疊設置、邊界不清、權責不明、保護與發展矛盾突出等問題。為什么會出現這一系列問題?

吳必虎:在2018年大部制改革之前,自然保護地體系的管理職能分屬于原環境保護部、住房和城鄉建設部、國家林業局、水利部、農業農村部、原國土資源部等多個部門,“九龍治水”,各個部門分頭設立各種保護地,地方政府也想多拿幾頂“帽子”,多拿幾塊牌子。一個區域分別承擔多種功能,拿多個“帽子”在所難免。就像一個人,可以是博士,同時也可以是會計師、程序員,拿多個證書。

以曾經由住建部管理的244個國家級風景名勝區為例,它們中有很多是和其他部門公布的國家級自然保護區、國家級森林公園、國家級海洋保護區等相重疊的。比如張家界,它是原林業部公布的中國第一個國家森林公園,也是住建部公布的一個國家級風景名勝區。

為什么會出現重疊設置、邊界不清、權責不明、保護與發展矛盾突出等問題?主要原因在于一些自然保護地當時劃定的時候比較隨意。舉例來說,地方申報一個省級森林公園或者國家濕地公園,當時一年可以得到幾十萬到數百萬元的專項撥款,一些地方政府為了得到這個撥款,不分青紅皂白畫了個圈,畫圈的時候沒有經過研究、沒有科學依據,就會導致范圍太大或者邊界不科學。

過了幾年,地方政府發現,撥款沒有了,還給當地經濟發展戴上了“枷鎖”,旅游發展沒法搞了,他們就后悔了,但再想“退群”就不可能了。自然保護地里要搞任何建設,都需要上報主管部門審批。大多數情況下,這個程序會非常緩慢,地方政府等個三五年就受不了了,膽子大一點的地方就直接干了,這就出來了一批自然保護地里的“違章”建筑。出現這些“違章”建筑,責任并不一定都在基層。

2018年大部制改革之后,各類自然保護地理論上都劃歸國家林草局管轄,一家統管,要求不得重疊。現在看,上述一系列問題仍存在。因為地方政府彼此競爭,文旅方面也是如此,每個省都在搶奪游客,先建設后規劃、再補手續的問題時不時仍會出現。與此同時,現在對環保的要求在加強,一些原本可以旅游、可以進游客的自然保護地為了規避自身管理責任,“一刀切”關了,保護與發展的矛盾就更突出了。

《中國新聞周刊》:針對這種保護與發展的矛盾,你說過“破除生態保護與旅游發展二元對立的觀點”,那么生態保護與旅游應如何實現平衡?

吳必虎:自然保護地第一要保護,第二要合理利用。要“實現生態保護、綠色發展、民生改善相統一”,也就是說,當地居民要從生態保護中得到好處,如果越保護當地人越窮,既不符合中央精神,也很難實現保護目標。

現在的問題是“一刀切”,第一,沒有根據保護對象的不同提出不同的保護措施;第二,本來應該合理利用的地方,現在大多數情況下是禁止合理利用的。

過去,中國自然保護地體系采用了西方引進的概念體系,分為核心區、緩沖區和實驗區,最近這些年轉為核心保護區和一般控制區。相關部門的一系列文件都提到“核心區禁止人為活動”,但是這個規定是不科學的,也不符合中國的實際。從美國、歐洲到大洋洲,也沒有一個國家的國家公園的核心區規定不得有人為活動的。

實際上,多個文件是強調自然保護地可適度發展自然觀光和教育旅游的。例如國務院印發的《建立國家公園體制總體方案》的第十四條提到:“嚴格規劃建設管控,除不損害生態系統的原住民生產生活設施改造和自然觀光、科研、教育、旅游外,禁止其他開發建設活動。”根據這句話,旅游是可以發展的。因此“核心區禁止人為活動”的說法和國家政策及相關法律是沖突的。

現在自然保護地體系內部缺乏科學的分類研究,理論研究不足,在沒有經過研究的情況下就開始立規矩,匆匆忙忙制定出來的政策也不是分類保護,常常被硬性規定“一刀切”地執行,不執行就要被約談,這是導致自然保護地管理混亂的一個重要原因。

我覺得最好的辦法是一園一策,自然保護地體系里的每一個地方都要有針對性地進行多學科研究,不能任由生態保護單一領域的專家制定關涉全局的政策,應該讓每個學科的專家進行辯論和研究分析。你要保護羊(生態),怎么能不研究狼(游客)呢?

自然保護地必須分類制定不同的保護措施。比如有喀斯特地貌、天坑地縫的地質公園,人為活動對于環境的影響小,這種地方的保護就可以寬松一些;有野生動物棲息的自然保護區,特別是在動物繁殖的季節,人類就要盡量少地去干擾,但在其他季節,是不是可以適當調整?限定幾個月,人可以進去從事攝影、觀賞等不影響動物和環境的活動?

所以,要對不同類型的自然保護地進行研究和分類,也要對不同的人類活動進行研究和分類,然后在核心保護區內開展不同類型的生態旅游活動,不能“一刀切”地說“核心區不得有人為活動”。

《中國新聞周刊》:為什么現在對于自然保護地的保護和利用還沒有做到一園一策?

吳必虎:一園一策是美國國家公園的經驗,我們國家建立國家公園體制就是借鑒了美國國家公園體系。在美國,黃石公園有《黃石公園法》,大峽谷有《大峽谷國家公園管理條例》。

我們為什么沒有實施一園一策?第一是研究經費不足、研究力量不夠;第二是相關管理者、立法者專業基礎不足,沒有認識到國家公園在地域上存在極大的差異性,不能夠像對人一樣統一要求。

現在全國人大正在制定《國家公園法》,立法的基本共識就是堅持生態保護、綠色發展和改善民生三大目標的統一。之后,我們可以在這個大框架之下,依據每個國家公園的差異制定相應的法規。

風景名勝區管理為什么難?

《中國新聞周刊》:風景名勝區是自然保護地體系中的一個類別,根據《風景名勝區條例》,風景名勝區是指具有觀賞、文化或者科學價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環境優美,可供人們游覽或者進行科學、文化活動的區域。很多學者指出,國家級風景名勝區是中國各類保護地中保護管理最復雜、功能最綜合的法定保護地區,這是為什么?

吳必虎:保護地分為三種,文化保護地、自然保護地,以及兩者俱備的保護地。風景名勝區就屬于兩者俱備的保護地,不同于單純的自然保護地,這就要求管理部門還要重視區域內的文化要素保護和利用。

舉個例子,古代的驛站、古道,比如從長安到四川的古蜀道,歷史上無數名人走過這條道,就連山路兩側的行道樹、路上鋪的石頭都有厚重的歷史感。但是,如果僅僅將這條線路視為森林公園,僅僅強調道路兩邊的古樹保護而忽略遺產道路的文化價值,顯然是不對的。這條線路上的樹不只是樹,而是文化的樹。如果只是把這里作為森林公園管理,文化要素沒有得到重視。

而國家級風景名勝區的存在彌補了自然保護地對于文化要素保護不夠的不足。因為國家級風景名勝區強調,風景是自然的,名勝是文化的——著名的歷史人物來到廬山瀑布、來到黃鶴樓,寫下一些詩詞駢賦,這些地方就成為文化景觀。

因此我認為,風景名勝區不同于其他的自然保護地,應該對風景名勝區進行專門的管理、立法和利用。

《中國新聞周刊》:2018年機構改革之后,各類自然保護地劃歸國家林草局管轄,風景名勝區的管理也由住建部門轉至林草部門負責,這帶來了哪些新的變化?

吳必虎:2018年,風景名勝區的管理理論上轉到了國家林草局,但在這期間,住建部提出了不同的意見,認為風景名勝區不僅僅有自然保護,也有文化保護,并且得到了國務院的認可,可以把風景名勝區作為一個獨立的保護地類型。根據我的理解,風景名勝區應該是雙重領導,住建部門和林草部門對于風景名勝區都有管理權,都可以進行指導。

可以說,一些風景名勝區所在地,也搞不清相關管理職能是住建部門負責還是林草部門負責。解決這些問題的辦法,就是一定要根據保護地類型和保護對象的不同采取不同的保護方法,讓科學研究成為制定政策的依據,不能“一刀切”。

如何從“野景區”到“原野景區”?

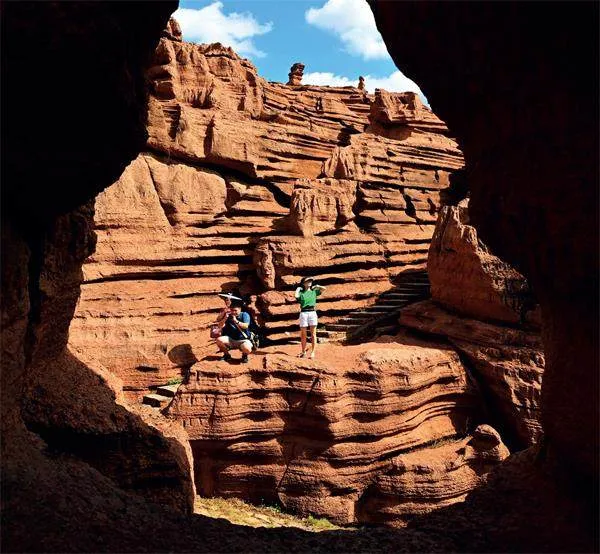

《中國新聞周刊》:你是否關注到了近幾年國內大批增加的“黑景區”“野景區”?例如2022年以來,位于云南“三江并流世界自然遺產地”的南姐洛成為秘境游目的地、網紅打卡地,引來大批游客自發前往,但是當地對這里缺乏規劃和管理,當地林草局曾經發文禁止任何游客進入。但現狀是,每天仍有大批游客進入南姐洛。

吳必虎:首先我要指出,當地縣級相關部門簡單發一個文件規定任何人不能進入南姐洛去旅游,缺乏學理和法理支持。

在環境倫理學上有一個理論,叫做“原野教育”,也就是隨著國民文化素質的提高,越來越多的人喜歡去那些人跡稀少、沒有大量服務設施、風景特別淳美的地方旅游,喜歡親近大自然。所以我們會發現,現在西藏的自駕游、云南的秘境游越來越火了。

“原野教育”是一個民族提升文化素質、學習人地和諧相處、尊重敬畏大自然的重要步驟,也是每一個國民享有的資源使用權利。我倒是建議國家有意留一批原野景區給國民,林草和環保部門理應給予必要的保障。

《中國新聞周刊》:南姐洛作為一個國家級風景名勝區里的重要的部分,也是世界自然遺產的一部分,其旅游開發是由一個縣負責的,這是否存在錯位?

吳必虎:國家級風景名勝區的管理模式,是由風景名勝區所在地縣級以上地方人民政府設置的風景名勝區管理機構,負責風景名勝區的保護、利用和統一管理工作。大多數國家級風景名勝區是由縣級政府來管理,這是普遍情況,少數的是由省政府來管理,如黃山;或者由地級市來管理,如泰山。因此一個縣負責國家級風景名勝區的旅游開發,沒有問題。

如果出現一個縣對于開展國家級風景名勝區的保護利用感到很吃力的情況,一個可能的原因是當地剛剛脫貧,經濟條件比較欠缺。另一個可能的原因是地方負責的官員沒有受過相關訓練,對于生態保護、旅游發展缺乏專業知識。地方上,隔幾年就有人事變動,“新官不理舊賬”,所以對于風景名勝區要么沒有規劃,要么規劃總在變,這也是地方發展存在問題的一個原因。

《中國新聞周刊》:既然“原野教育”這么有必要,類似南姐洛這樣的地方,怎樣才能成為“不野”的“原野景區”?

吳必虎:要讓“野景區”成為有管理的景區,就需要做規劃。

所有的國家級風景名勝區都要編制總體規劃,報住建部批(2018年以后報國家林草局批)。南姐洛所在的三江并流國家級風景名勝區的總體規劃,是在2005年編制完成的,距今已經快20年了,很顯然已經完全不適應今天的情況——當年劃定的范圍和制定的游賞路線不一定是很科學的,也沒有現在這種自駕游、徒步游和原野教育的形式及需求。

所以南姐洛這個地方,可能要做幾件事,首先是要修編規劃,現在國內的自然保護地基本上沒有管理規劃,但我們缺的恰恰就是管理規劃。管理規劃包括游客的管理、行政的管理、運營的管理等各種類型的管理,比如這個景區一年有哪幾個月可以進游客,每天能進多少游客等等,這需要對這個地方進行科學的研究。

其次需要固定一個旅游道路,鋪設指定的棧道或石子路,美國的黃石公園就是這樣的。游客走路只能走在這個道路上,不能踩進草地,路兩邊要提示不得超越道路,如果游客超越道路就要罰款,而不是簡單地把這個地方封起來,不讓人進。

其實,要讓南姐洛這樣的“野景區”變得“不野”,需要秉持一個理念:“可接受的改變極限(LAC, 即Limits of Acceptable Change)”,通過限制自然保護地中人類活動的數量,降低單位人類活動對生態系統的影響強度,最終將人類活動控制在生態系統穩定性可以接受的“紅線”之內。也就是人類可以對環境帶來變化,但是不能是不可逆的變化,開展旅游活動要將人類對生態環境的影響降到最低。