飛向宇宙更深處

靈巧號:地外無人機探測先驅

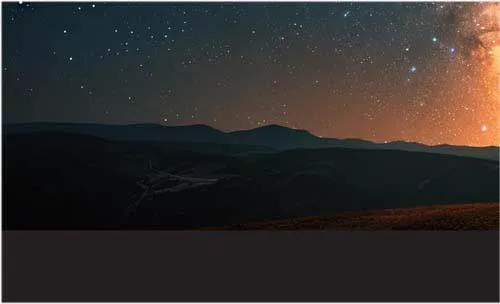

2021年4月19日,對許多人來說只是普通的一天,但這一天實際上是人類首次在其他星球上起飛的日子。完成這一壯舉的,便是搭載于毅力號火星探測器腹部一同登陸火星的靈巧號火星直升機。

靈巧號是NASA(美國國家航空和航天局)研制的一架無人直升機,作為火星2020任務的一部分,于2021年2月18日抵達火星。它由NASA噴氣推進實驗室與宇航環境公司等多家機構合作設計,目的是驗證在火星極其稀薄的大氣層中進行飛行的可能性。

在歷時兩個月,經歷數次測試與調整之后,靈巧號終于從毅力號的腹部展開旋翼,首次飛上火星的天空,成為首個在地外行星進行動力飛行的飛行器。雖然靈巧號僅在3米高的低空中懸停了40秒,但這次飛行無疑是人類地外探索的重要里程碑。

最初,靈巧號只計劃進行5次飛行,并且在設計上,每次飛行持續時間最多90秒,飛行高度為3~5米,最遠可以向前飛行50米,然后返回起點區域。但這一指標在它第四次飛行時被打破了。最終,它完成了72次飛行,總飛行時長達2小時8分48秒,覆蓋了超過17千米的距離。這些飛行任務為毅力號火星探測器提供了重要的偵察信息,幫助改進導航和任務規劃,以避開危險。

靈巧號的成功離不開其背后復雜的準備和技術測試。早在2016年,NASA就在模擬火星大氣的環境中進行了原型機的飛行測試。2019年,研究人員模擬了火星的大氣和重力條件,在地球上對靈巧號的初步設計模型進行了一系列測試。研究人員使用了一個大型真空室來模擬火星極低的大氣壓——用二氧化碳將內部氣體體積填充至大約0.6%(約為地球海平面標準大氣壓的1/160),這相當于地球大氣在3.4萬米的高度時才具有的稀薄程度,而地球上的直升機往往很難到達5000米以上的高度,即使是法國拉瑪號SA-315B創下的飛行紀錄,到達的高度也僅為12442米。為了模擬火星大大減弱的重力場(僅有地球的38%),在飛行測試期間,研究人員通過一根掛在上方的繩子抵消了62%的地球重力。在測試過程中,研究人員還使用了由近900臺計算機控制的風扇組成的“風墻”來提供風力,以模擬火星表面復雜的大氣環境。盡管面臨諸多技術挑戰,但研究人員仍通過不斷的測試和改進,最終確保了靈巧號的飛行穩定性和安全性。

在火星表面經歷超過1000個火星日、72次飛行和一次艱難的著陸之后,這架重達1.8千克的直升機在著陸時損壞了旋翼,從此只能保持靜止狀態。告別從來不是一件易事,尤其當對方在另一個遙遠的世界時。在主要任務結束后,靈巧號仍然在作為一個氣象站和技術測試平臺運行。

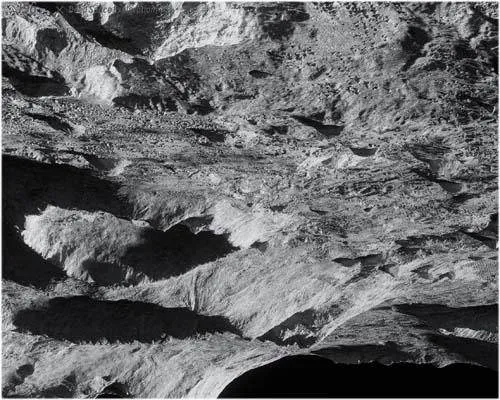

靈巧號和毅力號火星探測器在過去的幾年里一起探索了耶澤洛隕石坑,這是火星上一個古老湖泊和河流三角洲的遺址。在執行任務期間,靈巧號經歷了多次軟件升級,以幫助其飛越危險地形,歷經塵暴洗禮,度過寒冷的火星冬季,甚至執行了3次緊急著陸,處理了一個故障傳感器。毫無疑問,歷史上首架火星直升機注定為未來的太空探索留下不可磨滅的印記。

望向深空:土衛六、金星以及更遠

在靈巧號還未發射之前,更多的無人機探測計劃便已經被提出。

2017年4月,約翰斯·霍普金斯應用物理實驗室向NASA的“新前沿”計劃提出了蜻蜓號項目,計劃于2028年7月發射一臺無人機探測器前往土衛六,并于2034年到達。

土衛六是土星最大的衛星,表面覆蓋著豐富的含碳化合物和冰,并且根據觀測研究,它的內部存在一個巨大的海洋。這意味著,這顆衛星可能存在孕育生命需要的條件。2005年,歐洲空間局的惠更斯號探測器在土衛六上獲取了一些大氣和衛星表面測量數據,檢測到托林的存在,這是一種由多種碳氫化合物組成的混合物。土衛六的濃厚大氣使得在地球上對其進行觀測和大氣成分測量都變得極為困難,因此土衛六表面固體碳氫化合物的具體組成仍然是未知的。土衛六獨特的化學組成和地質特征使其成為科學家研究外星生命起源的重要目標。

土衛六的大氣壓力約為地球的1.45倍,大氣密度約為地球的4倍,而重力僅有地球的13.8%。盡管寒冷的溫度、極低的光照水平以及較高的大氣阻力會帶來相應的挑戰,但是根據理論計算,無人機可以在土衛六上進行高效的推進,其飛行功率甚至是在地球上的40倍。

蜻蜓號的主要任務,便是評估土衛六的微生物宜居性,并在不同地點對其表面物質涉及的生物化學信息進行研究分析。蜻蜓號被設計為一架大型的四旋翼機,均配有雙旋翼。旋翼配置的冗余,使任務能夠容忍至少一個旋翼或電機的損失。每個旋翼的直徑為1.35米。飛行器將以約10米/秒的速度飛行,并爬升到最高4000米的高度。蜻蜓號的設計用于不同位置之間進行受控飛行和垂直起降,將使用多旋翼飛行器把儀器設備運送到多個地點,以測量表面組成、大氣條件和地質過程。

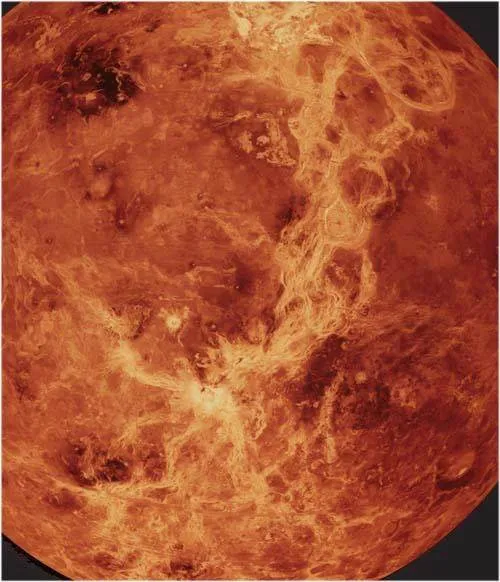

除了土衛六,研究人員還將目光投向了地球的鄰居“地獄行星”——金星。金星的表面溫度高達450攝氏度,大氣壓力是地球的92倍,還覆蓋著厚厚的硫酸云層。盡管環境如此惡劣,科學家仍然對探測金星充滿熱情,甚至一度傳出金星大氣中可能存在生命跡象的新聞。

金星云層的適居性自1967年科學家哈羅德·莫羅維茨和卡爾·薩根提出這一猜想以來,一直是地外生命探索討論的主題。此后的一些研究也指出金星的大氣中存在有利的化學和物理條件,包括硫化合物、二氧化碳、水以及適中的溫度(0~60攝氏度)和壓力(0.4~2個大氣壓),因此可能存在微生物宜居的特性。一些模型表明,金星曾經擁有適宜的氣候,表面可能在過去長達20億年的時間中存在過液態水,意味著微生物可能在某一時期產生并大量繁殖。也正因此,有些科學家推測,金星大氣光譜中的部分譜線特征可能是由懸浮在下層云層中的大量微生物引起的,這些微生物目前在以鐵和硫為中心的代謝過程中繁衍生息。在地球上,一些極端嗜酸菌可以在極酸條件下生存,并且能夠以二氧化碳為食,并排泄硫酸。也許,它們也可以在金星的低層大氣中生存。

為了驗證這種猜想,VAMP(金星大氣機動平臺)這一任務概念被航空航天公司諾斯羅普·格魯曼提出,旨在利用一種可充氣的半浮力長航時動力飛機探測金星上層大氣中的生物標志物,并進行大氣測量。這種充氣飛機呈梯形,有時被稱為“三角翼”或“飛翼”,配備雙電動推進器,在進入大氣層時可以收起。

VAMP將由軌道母船部署到太空中,充氣后無須氣動外殼即可進入金星的大氣層。飛行器所受重力的10%將由浮力提供,并能夠在使用推進系統時以110千米/時的速度巡航,從而依靠升力來平衡其余的重力。飛行器的電力來源將包括太陽能陣列和電池。

在不進行推進時,飛行器會下降至約55千米的高度,在此高度上大氣浮力將完全平衡重力。該飛行器能夠在數月到一年間運行,需由軌道通信中繼衛星提供支持,以實現互動(但非實時)的控制。VAMP將飛行于50~65千米的高度,并覆蓋廣泛的緯度和所有經度。

當然,更多的深空無人機計劃都在開發當中,理論上只要不是像月球一樣幾乎沒有大氣的天體,無人飛行器都可以實現在其上起飛,并執行探索任務。

奔赴深空的旅途

作為世界上最大的無人機生產和出口國,中國還未將自己的無人機送上過其他行星的天空。畢竟中國的航天工程起步較晚,許多基礎地外探測也剛剛完成。

但對于深空無人機探測項目,中國早有研究。2018年發表在《深空探測學報》上的文章《有大氣行星懸飛探測初步設想與可行性探討》便提出了一種針對存在大氣的地外行星進行懸飛探測的方式。研究人員根據火星和土衛六等地外天體的大氣環境,對懸飛探測器在深空探測的可行性進行了探討。在以往的研究基礎之上,2024年來自哈爾濱工業大學的團隊公布了火星四軸飛行器火星鳥的概念設計。這種探測器可以用于空中巡邏和采樣,每次都能完成對100克樣本的采集。

在地球之外讓一架數百千克甚至逾噸重的無人機起飛升空并不是一件容易的事情。以火星為例,盡管火星上存在大氣,允許飛行器進行飛行操作。但火星上的大氣極為稀薄,密度不到地球的1%,因此飛行器翼面在火星上得到的升力會受到嚴重的限制。

自20世紀70年代以來,包括飛機、撲翼機和旋翼機等各種火星飛行器的設計涌現出來,以達成在低溫低壓的大氣中長時間飛行的任務目的。最初,火星飛行器的主要設計以飛機為主。在20世紀,包括翼展21米的Astroplane和翼展1.73米的MAPMarsFlyer等火星飛機概念設計均由于建造困難而被擱置。2002年,NASA提出了使用雙組分火箭燃料產生推力的飛行方案,但這種類型的火箭燃料無法在火星上補充,因此限制了飛行器長途飛行的能源補充能力。滑翔機則是另一種備受關注的一次性飛行探測平臺,阿姆斯特朗飛行研究中心提出的Prandtl-m便是一個典型例子。此后,研究人員提出了一種能夠連續無動力滑翔的充氣滑翔機。除此之外,他們還提出了配備電動螺旋槳的火星滑翔機,可以通過機翼表面的太陽能電池板充電,以實現持續飛行。

然而,由于火星沒有大面積的平坦地形,火星飛機難以實現反復起降的功能需求,因此這些設計都被束之高閣而未能變成現實。除了火星飛機的設計,理論上撲翼機同樣可以執行空中偵察任務,并使用集群技術來增加任務靈活性。然而在設計上,撲翼機難以攜帶有效的科學載荷,目前仍然停留在概念層面,未經實驗論證。在這樣的前提之下,具有可重復使用能力以及良好的多地形起降適應性的旋翼機從一眾設計中脫穎而出。目前,包括四旋翼、六旋翼和八旋翼在內的多種多旋翼飛行器的地外行星探測任務適用性已經得到了廣泛的認可。也正因如此,已經證實成功的靈巧號與中國提出的火星鳥均選擇了四軸旋翼機的設計以實現其任務目標。

“天問”之后,中國已然具備了獨立完成火星著陸探測任務的能力。隨著祝融號火星探測器將6個輪子堅實地壓在火星沙丘之上,也許中國自主研發的火星無人機升空的任務也已提上了日程。

從地球的藍天白云到火星的紅色荒漠,從土衛六冰冷稠密的近地大氣到金星熾熱黏稠的硫酸雨云,無人機技術已經成為我們了解這些遙遠世界的重要工具。人類正處在一個前所未有的探索時代,向前的每一步都將帶來新的發現,每一次飛行都在開辟新的視野。我們將在未來看到更多的無人機在外星環境中翱翔,收集數據,傳回地球。每一張照片、每一段視頻、每一個科學數據,都將是人類智慧和勇氣的見證。