一位鳥類學家發現:宋徽宗畫錯了……

宋畫寫實程度之高,讓這位鳥類學家有了“用武”之地。

陳水華從現代鳥類科學出發,對174幅宋代花鳥畫進行了窮盡式統計,發現可辨識具體物種的比例高達88%,并確認了67種鳥類,“這是一個非常驚人的數字,遠超我的預想”。

為什么感受不到美

陳水華從小熱衷文學、繪畫,最初的夢想是成為一名作家。但在讀高中時,他陰差陽錯地選擇了理科。最終,在讀研究生時才找到了兼具科學與人文的專業——鳥類生態學。從此,觀鳥成了他的職業。

然而,他一直有個困惑,就是在觀賞一些現當代花鳥畫時感覺不到畫作的美。“太寫意了,在現實中基本找不到有對應形態的鳥類。”陳水華不理解,“鳥類繪畫不追求畫得像,不追求美,那追求什么呢?”

陳水華想弄清楚為何自己與畫家有不同的審美感受,直到走近宋代繪畫,他才逐漸找到答案。

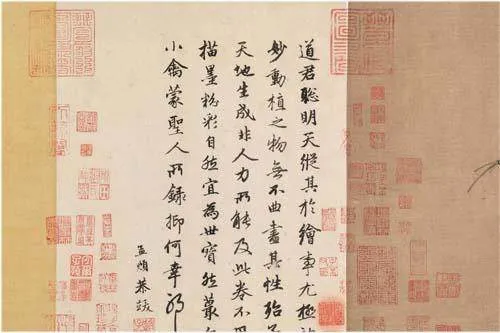

2022年,“盛世修典——中國歷代繪畫大系成果展”在浙江美術館展出,陳水華受邀導覽其中《宋畫全集》的花鳥畫。

這是他第一次系統觀賞宋畫,他感嘆:“宋代是中國繪畫史的黃金時代,更是寫實主義的巔峰時代。”

在陳水華看來,宋代繪畫的寫實是一個被時光掩埋的秘密。《宋畫全集》第一次將分散在世界各地的宋畫匯聚在一起,這仿佛打開了一扇窗,給予了他管窺宋畫全貌的機會。

此后,陳水華決定以科學研究的態度,對宋畫中所繪的鳥類進行統計、品類鑒定、尺寸測量,將畫中的鳥和環境、季節統一起來,還原兩宋時期鳥類的生態環境。

最終,他撰寫成《形理兩全:宋畫中的鳥類》一書,這是國內第一部鳥類學家進入宋畫領域的跨界之作。

在對宋畫的解讀中,時有讓人驚嘆的發現。比如,麻雀竟是宋畫中出現最頻繁的鳥類,宋徽宗的《瑞鶴圖》將丹頂鶴的次級飛羽的顏色畫錯了,由國外引進的2種鳥類分別是華麗吸蜜鸚鵡和禾雀等。

陳水華還在宋徽宗的《芙蓉錦雞圖》中辨識出一種紅腹錦雞和白腹錦雞的雜交個體。1872年,美國動物學家丹尼爾·艾略特在《雉類圖鑒》中首次報道了這一雜交個體。而陳水華的研究說明,900多年前,宋徽宗的《芙蓉錦雞圖》就提供了雜交記錄。

寫實并講“理”

打開《宋畫全集》,會頻繁地看到一個詞——“寫生”:寫生珍禽、寫生蛺蝶、寫生草蟲、寫生梔子、寫生紫薇……幾乎每一位畫家名下都有寫生作品。

寫生是描繪實物。大多數人認為寫生源自西方美術。但從宋畫中可以看到,中國古代繪畫也重視寫生。畫者對鳥類描繪的精確度極高,包括形態、神態和色彩,與現實中的鳥類幾乎一樣。

“有的鳥如白鹡鸰,在杭州存在兩個亞種,它們之間只能通過眼睛是否有條黑線來區別,而這都被宋代畫家精準地記錄下來。”陳水華在杭州周邊拍到過白鹡鸰的兩個亞種。

陳水華解讀了故宮博物院收藏的《繡羽鳴春圖》,畫中白鹡鸰的腳上多了一根細線。在陳水華看來,這應該是畫家在創作時面對的真實狀態:有一只白鹡鸰由一根細線牽著,被綁在一塊湖石上。“宋代畫家很可能將鳥捕捉后,用一根細線將其綁在其出沒的生境中,或地面,或樹枝上。任其跳躍,自由觀察,這樣作畫,形和神都兼顧到了。”

形神兼備已為佳作,陳水華進一步發現,宋代畫家不但追求“像”,而且講“理”。

陳水華說,本著“萬物的背后,必有一理”的原則,宋代畫家很講究鳥類與所處環境、季節、食物的關系,以及鳥類的行為、姿態等。

例如,南宋宮廷畫家李迪的《雪樹寒禽圖》中,畫了一只楔尾伯勞立于冬季樹葉盡脫的荊棘樹枝頭。對南宋都城臨安來說,楔尾伯勞屬于冬候鳥,主要棲息在鄉郊曠野地帶,多單獨活動,常見其立于枝端伺機捕食。但楔尾伯勞有一個特殊的習性,喜歡把獵取的小動物穿在荊棘或細枝上,所以楔尾伯勞往往和荊棘枝條同時出現在畫中。

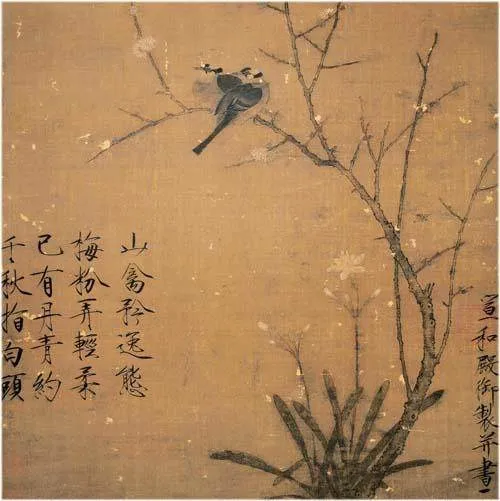

再比如,南宋畫家林椿的《杏花春鳥圖》是一幅絹本泛黃的畫作,絹底色與小太平鳥棕灰色的羽色雖然漸趨融合,但鳥的形態輪廓依然十分清晰。它立在一枝橫伸而出的綻放的杏樹枝上,回首顧盼之間,頭上的冠羽、翅上飛羽的白斑,以及尾端的紅斑都呈最佳展示狀態。小太平鳥在我國境內均為冬候鳥,多出現在中部和東南部。杏花花期為三四月份,此時小太平鳥尚未離境北遷,出現在杏花綻放的枝頭符合常理。

“‘形理兩全’是宋代畫家的普遍追求,甚至是最高追求。”在陳水華看來,讀懂了這些,才讀懂了宋畫。

中國美術學院院長高世名說:“在這‘形理兩全’的藝術背后,是兩宋畫家對世界的一份誠意,更是中國藝術界寥落已久的名物、博物、格物的偉大傳統。”

求真求美

回到最初的困惑,寫意就不美嗎?陳水華認為并非如此。

他說,“寫意”一詞在元代才開始出現,宋代及之前的文獻,雖無“寫意”一詞,但已有畫意之說。而這里的“意”在陳水華看來,兼具了對象的精神氣質和作者的詩意表達。

比如,南宋畫家梁楷和牧溪的花鳥畫,往往通過寥寥數筆就勾勒出了景物與花鳥的輪廓和神態,雖然缺乏細節,甚至無法辨認具體的種類,但鳥類大致的特征依然十分準確、逼真,神態生動。

這次跨界,還改變了陳水華的一個觀念。過去博物學被認為是西方的傳統,但事實上宋代便已有了現代意義上的博物學。宋畫假如全部被保存至今并匯集成冊,也許是最早的一部博物學著作。

然而,這種花鳥繪畫的寫實風格在宋代之后逐漸消失。

陳水華稱之為“遠去的博物學”,這讓他找到了最初為何會有不同審美體驗困惑的答案。“不符合常理的,有再多的藝術解釋也不美。”

在他看來,宋畫中“求真務實”的風格在今天值得弘揚和發展,“假如這個傳統一直延續至今,也許今天的中國科學要發達得多。藝術家更需要傳承這一精神,師法自然,向大自然取材,藝術作品會更加鮮活和豐富”。