相濡以沫五十載 風雨相隨伴一生

友光同志突然離去了,他走的是那樣突然,以至于沒有留下一句話、一個字。在我的心中他的一生是平凡而偉大的一生,他是一個永遠把黨的利益、軍隊的建設放在第一位的人。他是一個好丈夫,也是一個好父親。他是我們這個家庭的主心骨、擎天柱,在我與他相伴近50年的時光里,我已經習慣于大事小情都由他來決定,我信任他,孩子們也愛他、敬重他。他的突然離去,讓我肝腸寸斷、痛徹心扉……

我是1941年在115師教導第五旅旅部報務訓練班時與友光相識的。1942年經組織批準,于6月10日在駐地蘇北的葛道口與友光結婚。在我和友光共同生活的近五十年時間里,我們互敬互愛相濡以沫;為了支持友光的工作,我帶著9個子女的大家庭,跟他走南闖北風雨相隨;和友光的結合是我今生的慶幸,和他共同度過的歲月是我記憶中最珍貴美好的時光。

我的青少年時期

我于1924年農歷八月初六出生在山東省碼頭鎮一個徐姓的中等人家,是徐家第三個兒子徐林的頭生女。我父親徐林念過私塾,在當地是有文化的人。他于1932年就加入了中國共產黨,以他在碼頭鎮開的一個雜貨鋪做掩護,開展地下斗爭。我7歲那年,被父親送進了當時的洋學堂學習,但由于我祖母思想上一直認為女孩子讀書沒有用,在她激烈的反對下,我堅持念完四年級,11歲的時候就不得不輟學回家了。

1940年5月,我被父親送到距碼頭鎮幾十里的一個叫重坊的地方,參加地方革命政府創辦的蘇魯邊干校學習,那年我16歲。學習是從7月份正式開始的,在干校學習的學員分成了幾個隊,有青年隊、婦女隊、行政隊、教育隊等,我被分配到婦女隊學習。

1940年7月,我加入了中國共產黨。干訓班9月份結束時,我被分配到地方的青年劇社工作。1940年12月整編時,又被分配到了115師教導五旅13團宣傳隊。在宣傳隊期間,我參加了歌劇《今日的蘇聯》的演出,扮演青年女工;參加了黃河大合唱的演出,唱女高音部。1941年6月份,可能是因為我上過幾年學有一定的文化基礎,組織上讓我改行學習醫務,剛學了僅一個星期,又找我談話讓我學習電臺報務。

于是,我到了115師教導五旅旅部,參加了報務訓練班。當時約有6~7人學習報務,記得他們的姓名(音)是蔣增禹、方治、關存厚、王殿鰲、楊可九,還有一個姓曹的男同志沒有學完就走了。我們學習了半年報務,主要是練習抄報。友光同志當時是教五旅電臺隊長,經常給我們上課,我們就這樣認識了。

戰爭年代的自由戀愛結婚

報務訓練班學習結束后,我分配到旅部電臺當了見習報務員。友光非常關心我的學習和生活,經常在工作之余找我談心,詢問我的家庭情況,工作上有什么困難等等。

那時候我才18歲,友光是個參加過長征、資格比較老的同志,又是自己的領導,我非常敬重他。他是江西人,我是山東人,他的江西口音很重,開始聽他講話還有的地方聽不太懂。可接觸時間長了,竟一點都感覺不到他的口音重,好像他說的是普通話一樣,很喜歡和他談工作、談理想。

見習報務員的工作主要是學習、練習抄報、發報。當時,用的是國際通用電訊語言,就是將電文平均譯成若干組電碼,每一組電碼一律由4位阿拉伯數字組成,俗稱“千數碼”。我們學習鍛煉的就是用最快的速度、最準確的記錄抄、發報。

我記得他在上課時就反復強調學習鍛煉抄報、發報快速準確的重要性。他強調時間在戰爭中的重要性,如果我們能夠用最快的速度抄收或發出電報,就能爭取到時間,爭取到戰爭的勝利。他還常常強調抄、發報準確性的重要,他說“命令是攻打李莊,如果抄報抄錯了,譯出來成了王莊,損失不可估量”。

他常常給我“吃小灶”,教我抄報、發報方面的技巧。在他的指導下,我刻苦學習技術,加緊提高自己的業務能力和水平。由于在見習報務員中我的業務技術比較突出,所以被第一批轉為正式報務員。

我在家里是老大,沒有哥哥姐姐。在當時的戰爭環境下,緊張的學習工作中有這樣一個領導像哥哥一樣關心自己,我很慶幸也很感動。隨著時間的推移,我和友光的感情在不斷加深,我們自由戀愛了。那時,部隊的女同志少,許多在那個年代成家的老同志都是組織上介紹成婚的,有的同志婚前都不認識,像我和友光這樣自由戀愛的非常少。

友光年幼喪父,少年時母親又去世了。失去雙親的他很重視我父母對我們婚事的意見,讓我寫信回家征求父母的意見。時隔半個多世紀我還清楚地記得,當時我父親為了鄭重地表示同意和祝福,回信是用一張大紅紙寫成的。

得到了家里的祝福,他就向組織提出了結婚申請。那時,部隊干部結婚的條件很嚴格,要達到“二七八團”,即:27歲、8年軍齡、團級干部。在這些條件中,友光的年齡不夠。但是,由于他在電臺工作,屬于技術干部,組織上很快批準同意。我們于1942年6月10日在駐地蘇北的葛道口結婚了。那天,友光拿出津貼,由炊事員做了一些好菜,請上級領導和電臺隊的同志們聚餐。在當時的戰爭環境下和艱苦生活中,能夠做到這樣,友光是盡其所能了。經過幾十年的歲月,許多當事人都已不在,可大家的歡聚和祝福,永遠珍藏在我的心里。

相濡以沫 風雨相隨

我和友光結婚后,一直在軍隊的電臺工作,從1940年擔任報務員一直到1955年時在錦州炮兵訓練基地任正營職電臺隊副隊長。那一年軍隊開始實行軍銜制,按規定我是技術干部不在大裁軍的范圍之內,但友光是訓練基地的政委,為了做好大裁軍的工作,他動員我脫下軍裝到地方工作。說心里話從戰爭年代走過來的軍人對軍裝都有一種特殊的感情,真的不想這么輕易的就脫去。但是為了友光能夠順利完成大裁軍的任務,我完全同意了他的決定脫下了軍裝,因為在我的心中友光的決定都是正確的。

我和友光共同生活的四十多年中,由于形勢變化的需要他的工作單位在不斷地變動。從1942年在新四軍獨立旅蘇北的葛道口村到1975年在北京到任第二炮兵副政委的33年的時間里,無論是城市還是鄉村,不管生活條件好壞,我都帶著孩子隨他轉戰南北從未離開。我隨他的調動先后在濱海軍區、東滿司令部、遼南軍區、遼南一分區、廣西梧州、玉林、容縣、賓陽軍分區、錦州炮校等單位電臺工作。復員后隨他到沈陽炮校、宣化炮兵學院、第二炮兵某基地、第二炮兵機關(北京)等地生活。

在和平年代里,許多部隊家屬都愿意把家安置在大城市里,雖然生活方便,但聚少離多。1970年初,友光擔任第二炮兵副政委的命令下達不久,他所在的基地家屬區也建成了,當時我們完全可以把家繼續安置在南京市,孩子們上學受教育質量好,安排家庭生活也方便。但是,我就是盼著部隊蓋好住房,盡早搬到友光的身邊。我不圖優越的生活,只要和他在一起,過什么樣的苦日子,我都愜意、心里都踏實。那一年我們家第一批從南京市搬到了基地的家屬區(一個公社的所在地)。剛搬去時,整個首長家屬區只有我們孤零零的一家人居住,衣食住行都非常困難。我和孩子們也不講究,我是一年四季有兩件換洗衣服就行;孩子們是小點的穿大的舊衣服。沒有賣菜的地方,只能隨食堂開車外出買菜時代買一些,再就是自己養雞、種菜。沒有煤火,只能燒劈柴做飯,孩子們就學著劈劈柴。一年中霉雨季節約三個月左右,道路泥濘不說,家里非常潮濕,許多東西都會發霉。

記得有一年春節,基地司令部、政治部家屬區都居住了不少剛搬來的家屬(當時,后勤部機關及家屬都住在縣城)。大年初一的早上,友光就叫著我說:“走,咱們到司令部、政治部家屬區去轉轉,給大家拜個年”。那時,天上下著小雨,我們倆打著一把傘;地上道路泥濘,我們都穿著雨鞋。用了一個上午的時間,挨家挨戶把整個司令部、政治部家屬區轉遍。干部和家屬對友光到自己家去拜年,都很高興和感動,家家都拉著不讓走,非讓留下吃飯。我雖然是陪著他去的,看到那樣的場面也很感動,我知道他心里裝著的是大家。也可能是與他早年當過通訊員、警衛員有關,友光的職務無論怎樣變化,但每到重大節日他都要請身邊的工作人員及來隊的家屬一起吃一頓團圓飯。

在戰爭年代轉戰南北的生活非常艱苦,要行軍打仗,完成電臺的報務工作,還要帶著相繼出生的孩子。但是,苦中又有甜,因為我和友光有著共同的事業、共同的語言,我們相互理解、相互支持。

我一直是電臺的業務骨干。當時無線電報務一直是部隊通訊工作的重中之重,也是最忙碌的部門。經常是部隊要出發了,隊伍準備好了在等電臺隊收發完電報再走。每到一個駐地,其他部門都可以休息了,而電臺隊先要找地方架設好天線,安置好電臺,保證上下級的聯系暢通。

我們電臺隊人多時也就5、6個人,少時4、5個人。從零點開始,平均每人每3個小時輪換上機值班,每天最少輪上1次,多時是2、3次。有時凌晨、有時深夜,輪到幾點是幾點。我帶著孩子,從沒有要求過照顧,也從沒有影響過值班工作。

在電臺值班,要排除敵臺的干擾,在繁雜的電訊聲中辨認出和你聯絡的電臺,需要非常的仔細和熟練的業務知識。憑著我熟練的業務和技術,在電臺工作這么多年,從沒有出過錯。我記得給總部的電報是由我發出的,還接收過延安發來的電報,那個電報的特點是發報速度比較慢、節奏強、手法很熟練。

我和友光結婚后直到解放,我們的孩子大約相隔2歲相繼出生。我一共生育了10個孩子,除了1947年出生的老三因病無藥可醫不滿周歲就去世以外,其余9個孩子都長大成人了。每次在我懷孕、生育期間,我們始終工作生活在一起。他盡可能地照顧我,每當趕上行軍時,他都把分配給他乘坐的馬或車讓我來坐。遇到困難和危險時,他也總是安慰和鼓勵我。因此,不管戰爭環境多么艱險,我都毫不猶豫地隨他從后方到前線,從沒有絲毫懼怕;和平時期不管他調動到多么艱苦的地方,我寧愿舍棄大城市的生活跟他進深山,在與他共同生活的日子里,無論他到哪里,我都義無反顧地隨他前行。

1943年5月份,友光調到濱海軍區任電臺區隊長兼通訊科長,我也隨之調到了濱海軍區。12月20日,我與他的大女兒在日照縣出生了。當時正是抗日戰爭從相持走向反攻階段的時期,友光堅信抗日戰爭一定能取得勝利,因此我們給大女兒取名為勝利。孩子剛出生,由于敵情緊為了隱蔽,醫院的病號都疏散到了老鄉家,我被疏散到一個村長家。晚上睡覺不能脫衣服,隨時準備著應付突發情況。那是我生的第一個孩子,沒有經驗,得了乳腺炎。大人乳腺化膿發高燒,孩子沒有奶水吃,整天整夜的哭哭啼啼。到勝利出生后13天時,敵情緩解,要求病號、傷員、產婦等重新集中,由于沒有奶水孩子不能隨我集中,地方政府給孩子在當地找了個人家,那家剛出生的第二個孩子死了,我們fa3ecf9e94593284e07e634183516be6就把勝利寄養在那個老鄉家里。我回醫院治好病后,友光和唐仲明同志(時任濱海軍區機要科長)騎馬到醫院把我接到了當時的駐地徐家柳溝。那時,我們很想念孩子,只要能抽出一點時間,就趕上幾十里路去看望大女兒勝利。抱養勝利的老鄉也幾次用獨輪車把孩子推到我們的駐地來玩。由于當時的條件不允許孩子隨部隊行動,因此,一寄養就是9年,直到1952年才把大女兒接回家。

友光熱愛生活,也非常體貼愛護我。我從十幾歲離開家庭到部隊,沒有做過家務,沒有做過飯。孩子們小的時候,家里都有保姆。兩個大孩子上學還是上的供給制學校。可是,在南京居住時起到基地家屬區居住5年,又到北京,這期間,家務負擔很重。我不會做飯,學也學得不好,孩子們有時會抱怨飯菜不好吃,可友光吃我做的飯菜從來沒挑剔過。他只要按時下班回到家,總要到廚房做飯炒菜,不是因為做的飯菜口味好,主要是他希望自己多做一些,減輕我的家務負擔。在基地生活的后5年,他已經任第二炮兵副政委兼基地政委,按規定可以配炊事員了。可是,他沒有讓配,一直是我們自己做飯做菜。每當吃上他做的飯菜時,他就會開玩笑地說“你看看你多了不起,我這樣的干部給你當伙夫!”

孩子們小的時候,喜歡玩一種塑料的玩具小喇叭,吹出的聲音是“嘀嘀噠噠”的。有時友光休息時,就會拿起小喇叭,說“考考你的抄報技術”。這樣,他把小喇叭的聲音吹出發報的節奏和點,讓我抄報。每次我抄完后,他都很驚訝“你抄報的技術還不錯嘛!”。我可能是得益于一直在電臺工作,對數字非常敏感,記得也牢,今年我已快90歲了,還能用腦子記住70多個常用的電話號碼。

友光對我的父母非常尊敬、孝順,和我的家人相處非常好。他少年時就失去了父母,他把我的父母當作是他自己的親父母一樣孝敬。我們家孩子多,經濟上不寬裕。可他經常邀請我父母到家里來住一個階段,每次我父母或家里的弟妹來了,都是盡力招待好,而把他自己的生活標準壓得非常低。他在吃、穿、用上從不講究,唯一的嗜好就是吸煙,可家庭生活困難的時候,他就會減少自己的煙量,或者降低煙的檔次。他把自己的皮大衣送給了我父親,知道我的小妹妹二十多歲了還沒有對象,就張羅著給介紹。我的弟弟,孩子們的舅舅,從第一次見到友光,就尊敬地稱呼他大哥,他在我的娘家,也真正起到了大哥的作用。

友光晚年的時候,身體越來越不好。心梗已經發作過兩次、整個心肌能夠承擔生命的部分很少了。為了減輕他的心臟負擔,緩解病情,我們尋訪到一個在河北省某地的老中醫,2到3個月前往河北省某地看一次病,回來就要給他煎中藥吃。我聽說煎中藥不能糊鍋,如果煎糊了,藥就會有毒副作用。因此,我不放心讓公勤人員給他煎藥,而是每天自己親自煎藥。

那時候,他年紀大了身體不好。不工作了,心情也不好,還整天離不開人。我必須和他形影不離,一看到我不在身邊,他就會生氣發脾氣。所以,我整天陪著他。只有到中午,安頓他午睡,看他睡著了,我才能到廚房去煎藥。就這樣幾年下來,我沒有睡過一次中午覺。

他去世前幾個月,因為心臟病發作,住進了解放軍301總醫院。大夫告訴我,友光的心臟已經不能承受再一次心梗發作了。我盡量安慰他,陪伴他。那段日子,我白天整天在醫院陪伴著他,孩子們也安排好了輪流值夜班,在他住院期間,都是我們家里人在照顧陪伴他。

當時,許多在301醫院住院的病友,他還都認識,他們身體稍微好一點時,就會互相走動。大家看到我們家里人對友光的照顧,都很羨慕。經常有人開玩笑地說“現在,你家孩子多的優勢顯出來了,你的孩子來陪床,一個禮拜沒有重樣的!”。

友光知道自己的身體狀況,他堅持出院,要求回家。醫生不同意他出院,很負責地將病情告訴我,“首長出院后只要再次出現反復,就再也沒有挽回的余地了”。但我知道,友光是想在最后的時刻和家人在一起,就沒有聽從醫生的勸阻,而是依著他的意見,接他回家休養了。

那天,友光在彌留之際,頭腦是清醒的。他緊緊地拉著我的手,一句話也不說地看著我。孩子們都在忙著打電話叫救護車,或是忙著通知其他的兄弟姐妹,可這一切他都不關心了,好像和他無關一樣。

我坐在床邊,握著他的手看著他。他什么也沒說,又好像什么都說了。我在他的眼神里,讀懂了我們一輩子沒有說完,永遠都會繼續說下去的話。就這樣,我握著他的手,看著他慢慢地閉上了眼睛,他再也沒有睜開那雙明亮的眼睛。

我和友光都是共產黨員,是無神論者。但是,自從他離去以后,我一直期盼人生有來世!我想,如果人生真有來世的話,下輩子我一定還和他做夫妻。

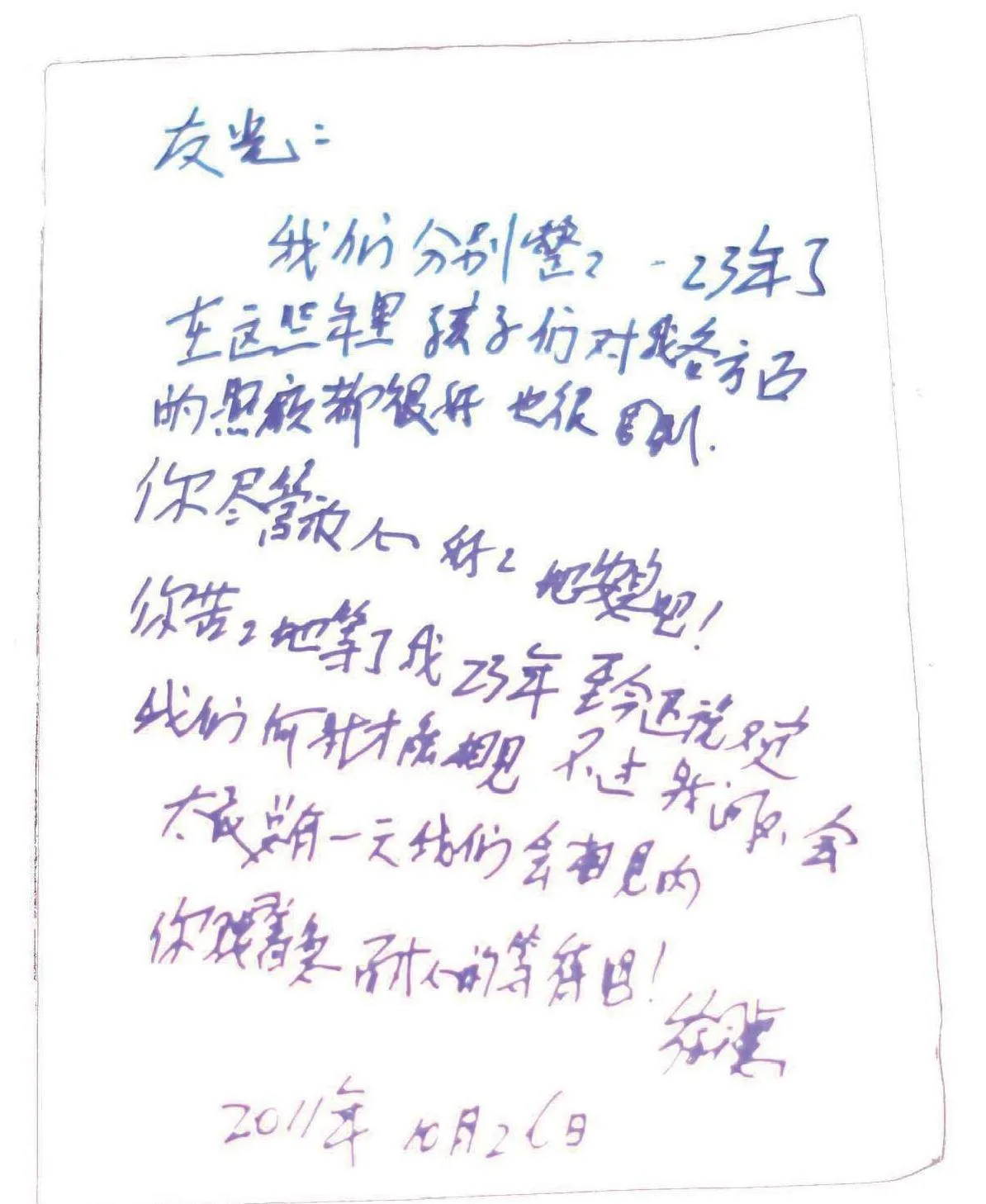

2011年10月26日是友光離開我23年的日子,那一天天還沒亮,屋外下著小雨,我好像聽到了友光對我的呼喚,我再也無法入睡,起身給他寫下了我要在他的墳前說的話:“友光:我們分別整整23年了,在這些年里,孩子們對我各方面的照顧都很好、也很周到,你盡管放心好好地安息吧!你苦苦地等了我23年,至今還說不定我們何時才能相見,不過時間不會太長,總有一天我們會相見的。你不要著急,耐心的等待吧!”

(作者系劉友光將軍夫人)

劉友光簡歷

劉友光,男,江西省于都縣人。1917年2月出生,1932年5月參加中國工農紅軍。1934年加入中國共產主義青年團,1936年轉入中國共產黨。

歷任:通訊員、通訊班長、通訊學校學員、電臺報務員、電臺隊長、通信科科長,遼南軍區參謀主任,軍分區政治部主任,獨立2師、41軍154師政治部主任,軍分區政治委員,中國人民解放軍林業工程第一師政治委員,中南軍區炮兵政治部副主任,錦州、沈陽炮兵學校政治委員,宣化炮兵學院政治委員,第二炮兵第52基地政治委員,第二炮兵副政治委員、顧問。1987年4月中央軍委批準離職休養。

1964年晉升為少將軍銜。曾獲中國人民解放軍三級八一勛章、二級獨立自由勛章、二級解放勛章、一級紅星功勛榮譽章。是第五屆全國人民代表大會代表。

徐承惠簡歷

徐承惠,女,山東省郯城縣人,1924年8月出生,1940年5月參加革命工作,1940年7月加入中國共產黨,1940年12月參加八路軍。歷任:宣傳隊員、學員、見習報務員、報務員、報務主任、電臺隊副隊長等職