海頓《C大調大提琴協奏曲》音樂分析與演奏研究

【摘 要】大提琴協奏曲這個體裁海頓一生中只創作過兩部,而本文研究的《C大調大提琴協奏曲》正是他早期的作品,該樂曲整體積極向上,曲調輕松明快,完美詮釋了古典主義時期音樂風格特征。該曲目也是眾多大提琴學習者必須學習的曲目之一。本文分別從生平簡介、音樂分析,以及演奏分析三個方面對該樂曲進行詳細分析,從中提出筆者的個人觀點,從而進一步豐富國內該樂曲的研究。

【關鍵詞】約瑟夫·海頓 《C大調大提琴協奏曲》 音樂分析 演奏研究

中圖分類號:J605 文獻標識碼:A 文章編號:1008-3359(2024)13-0086-06

《C大調大提琴協奏曲》這部作品在圖書館被埋沒了200多年,它一經發現便成為經典之作,也是當前大提琴演奏會上必不可少的曲目,該作品無論是從技術方面還是音樂表現力方面都具有極高的研究價值,但筆者通過知網搜索,關于這部作品的研究性文件并不多見,有些文章只在一部分段落提到該曲目,所以筆者寫作該文章,一來是想基于這部作品的研究價值,對該樂曲進行深刻分析;二來是豐富國內對于該領域的研究性文獻。

這部作品經歷了幾百年的考驗,隨著時代的發展,時間證明了這部作品的經典與不可替代之處,它在人們心中有重要位置,所以筆者認為,對該曲目進行細致研究是非常有必要的,有利于加深演奏者們對該曲目的理解。

一、海頓生平及其《C大調大提琴協奏曲》概述

(一)海頓生平簡介

弗朗茨·約瑟夫·海頓(1732—1809年),奧地利作曲家,被世人稱為“交響曲之父”,海頓一生中創作過多種音樂體裁,例如:交響曲、弦樂四重奏等,而本文所探討的《C大調大提琴協奏曲》是他創作的為數不多的體裁。海頓的作品將這些流派推向一個高度發展的古典風格范式,從早期的“華麗風格”到“情感風格”,再到“維也納古典風格”,一些音樂史學家甚至在海頓的作品中發現了浪漫主義風格的痕跡。

他出生在奧、匈邊境羅勞的一個造車輪的農民家里,8歲開始進入教堂學習音樂,1749年在教堂、宮廷以彈奏管風琴為生。往后的幾十年中,海頓邊學習音樂邊從各種渠道賺錢,其創作風格也愈發成熟。在這部作品中,海頓深受巴赫的影響,尤其是第二樂章的節奏方面,豐富的和聲處理、主題間的對比色調、復調對位與動機模仿的混用,甚至故意將調性模糊設置等,都吸收了巴洛克時期的音樂作曲手法。

海頓對音樂的熱愛,對生活、對世界、對自然的豁達態度和樂觀率真的性格,以及18世紀下半葉奧地利輕松自由的信仰環境,使他的音樂充滿健康、質樸、幽默、輕松的情趣。他的音樂風格與奧地利維也納民間音樂密切相關。清晰明亮的旋律、簡潔清晰的和聲織體、合理的對稱結構、獨特的細節處理,以及與不規則節奏意想不到的強烈對比,使海頓的音樂與眾不同。他不僅不同于早期的作曲家,也不同于莫扎特或貝多芬,他完善了維也納古典主義風格,這還需要他的后繼者進一步豐富和發展。

(二)《C大調大提琴協奏曲》創作背景

海頓的《C大調大提琴協奏曲》是他的早期作品,1961年,被布拉格國力圖書館普爾克特發現,被發現時該作品為手抄分譜,而后經過一系列判斷,才被正式確認為海頓早期的大提琴協奏曲。

該作品創作于1765—1767年之間,此時海頓是一名宮廷樂隊的指揮,這部作品充滿海頓青年時期的幽默、活潑的音樂風格,演奏技巧上也十分具有特點,音樂中三十二分音符較為多見,對于演奏者來說具有一定的難度,因此該首樂曲也成為演奏者們必演奏的經典曲目之一。該樂曲共三個樂章,其整體速度為快—慢—快,音樂結構充滿古典主義時期的色彩與風格。更值得一提的是,古典主義時期的三位作曲家——海頓、莫扎特、貝多芬,只有海頓創作了為大提琴而作的大型協奏曲,所以這部作品非常具有研究價值。

二、《C大調大提琴協奏曲》音樂分析

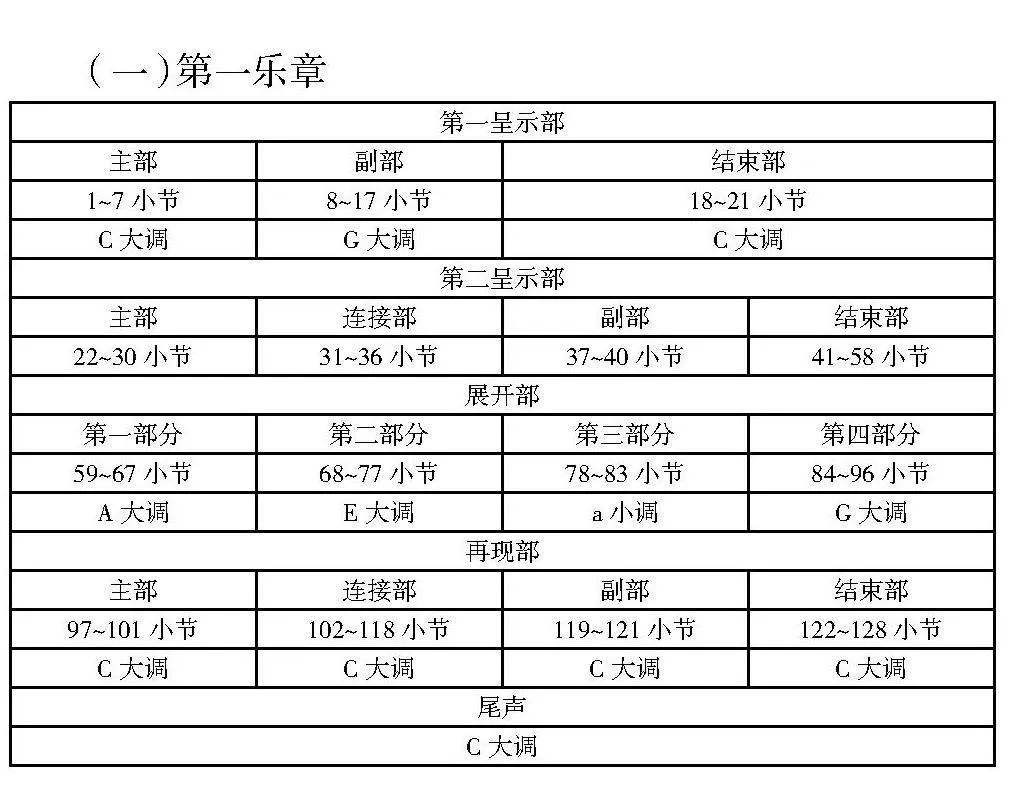

(一)第一樂章

第一呈示部

主部 副部 結束部

1~7小節 8~17小節 18~21小節

C大調 G大調 C大調

第二呈示部

主部 連接部 副部 結束部

22~30小節 31~36小節 37~40小節 41~58小節

展開部

第一部分 第二部分 第三部分 第四部分

59~67小節 68~77小節 78~83小節 84~96小節

A大調 E大調 a小調 G大調

再現部

主部 連接部 副部 結束部

97~101小節 102~118小節 119~121小節 122~128小節

C大調 C大調 C大調 C大調

尾聲

C大調

第一樂章為奏鳴曲式,值得一提的是,該樂章為雙呈示部,第一呈示部為1~21小節,主部1~7小節,在C大調上進行,中板的速度,4/4拍進行,主部主題輕快。副部8~17小節,在屬調G大調上進行,副部主題與主部主題形成鮮明對比。結束部為18~21小節,C大調進行。第二呈示部為22~58小節,主部22~30小節,C大調,連接部31~36小節,C大調,該部分的主要作用是連接主部與副部,在連接部中完成主部轉調,從而引出副部,副部37~40小節,與第一呈示部不同,這一部分的副部縮短小節數。結束部41~58小節,在副部的調性G大調上進行。展開部59~96小節,展開部分為四個部分,其是按照調性不同來劃分的。第一部分59~67小節,A大調,第二部分68~77小節,第三部分78~83小節,a小調,第四部分84~96小節,G大調。再現部97~128小節,全部在C大調上呈現,主部97~101小節,連接部102~118小節,副部119~121小節,在再現部主、副部實現了調性統一,結束部122~128小節。尾聲全部在C大調上呈現,為129~136小節。

樂曲整體輕松、明快,營造出一種積極向上的氛圍,開場由樂隊開始,主和弦強有力地進入正題,主部主題又通過大提琴再次演奏,鏗鏘有力的基調奠定了樂曲整體的氛圍。該樂曲主、副部的轉調其中的調性關系在古典主義時期中較為常見,也正是海頓把這種轉調關系建立起來的。旋律整體向上延伸,強弱變換明顯,樂曲起初是弱起開始,八分音符與十六分音符交替出現。

展開部依然在G大調上呈現,但是展開沒多久就轉入a小調,其材料來自呈示部,其中十六分音符與三十二分音符增加很多,新的織體材料的出現增強了樂曲的整體色彩,從而達到該樂章的高潮部分。隨之又從a小調轉入E大調,音樂又進行變化發展,最終在展開部的結尾調性又回歸到G大調,完成展開部的發展。

再現部并沒有按照完全再現發展,而是出現了許多展開部中材料的影子,調性方面統一回歸主調性,主、副部實現調性上的統一,典型的奏鳴曲式特點。

尾聲作為一個結束的段落,再次出現了再現部中連接部的材料,樂隊伴奏則是出現呈示部的主題材料,為該樂章做最后的總結,以明快、輝煌的色調結束該樂章。

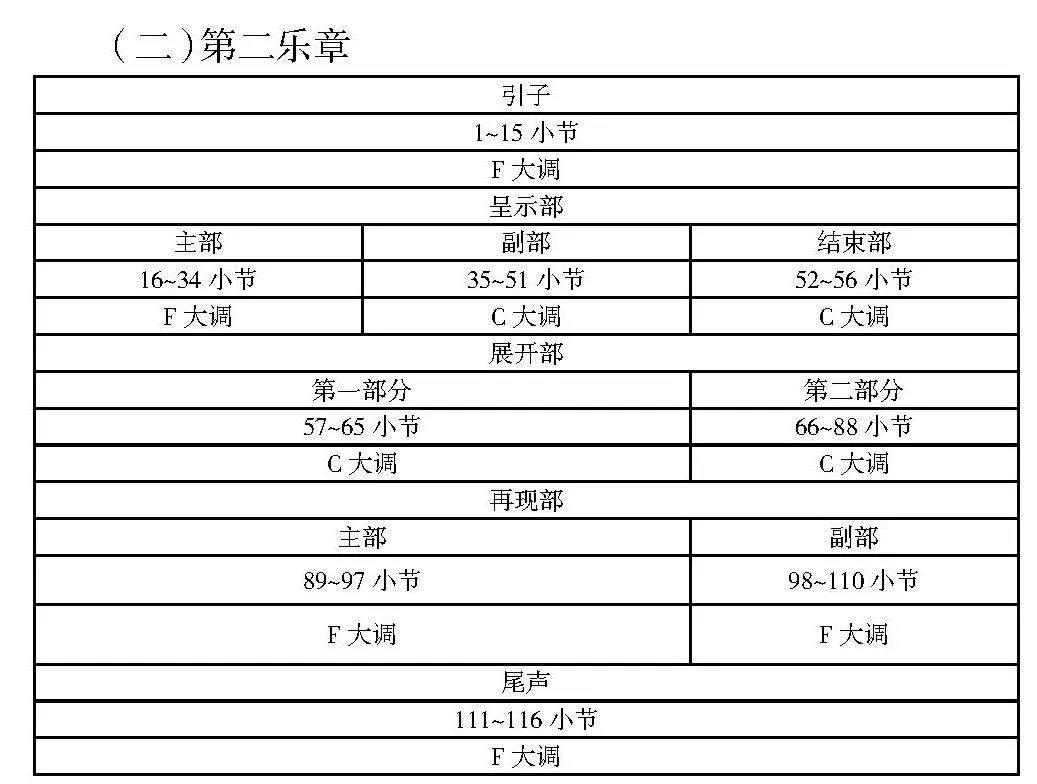

(二)第二樂章

引子

1~15小節

F大調

呈示部

主部 副部 結束部

16~34小節 35~51小節 52~56小節

F大調 C大調 C大調

展開部

第一部分 第二部分

57~65小節 66~88小節

C大調 C大調

再現部

主部 副部

89~97小節 98~110小節

F大調 F大調

尾聲

111~116小節

F大調

《C大調大提琴協奏曲》的第二樂章依然是奏鳴曲式,速度較慢,2/4拍,F大調作為主調性,樂曲總體給人一種寬廣、悠長的感覺,這種感覺使人置身于“世外桃源”,讓人忘記焦慮,好似可以聞到草坪和花朵的芳香,音符較為簡單,但充滿無限遐想。

引子1~15小節,引出主題,呈示部16~56小節,主部16~34小節,F大調,副部35~51小節,在主調性的屬調C大調上進行,結束部52~56小節。展開部57~88小節,展開部分為兩個部分,第一部分57~65小節,在C大調呈現,第二部分66~88小節,同樣也在C大調呈現。再現部89~110小節,主部89~97小節,F大調,副部98~110小節,再現部的主部回歸了主調性F大調,實現調性統一。尾聲111~116小節,對該樂章進行總結。

在樂曲開始,大提琴出現一段長音,這個長音極其考驗演奏者的演奏水平,尤其要控制長音的音色,如果沒有很高的演奏技術,所演奏的效果則不能表達出作曲家的本意,揉弦在這個長音的地方也非常重要,想要表現出悠長、婉轉的聲音,少不了揉弦。第二樂章音樂整體起伏不大,極為緩慢,到了展開部,則到達本曲的高潮,在第69小節處,出現了減弱的力度記號。這是本樂章中較為少見的力度記號,使得樂曲前后出現明顯的對比,再現部為完全再現。

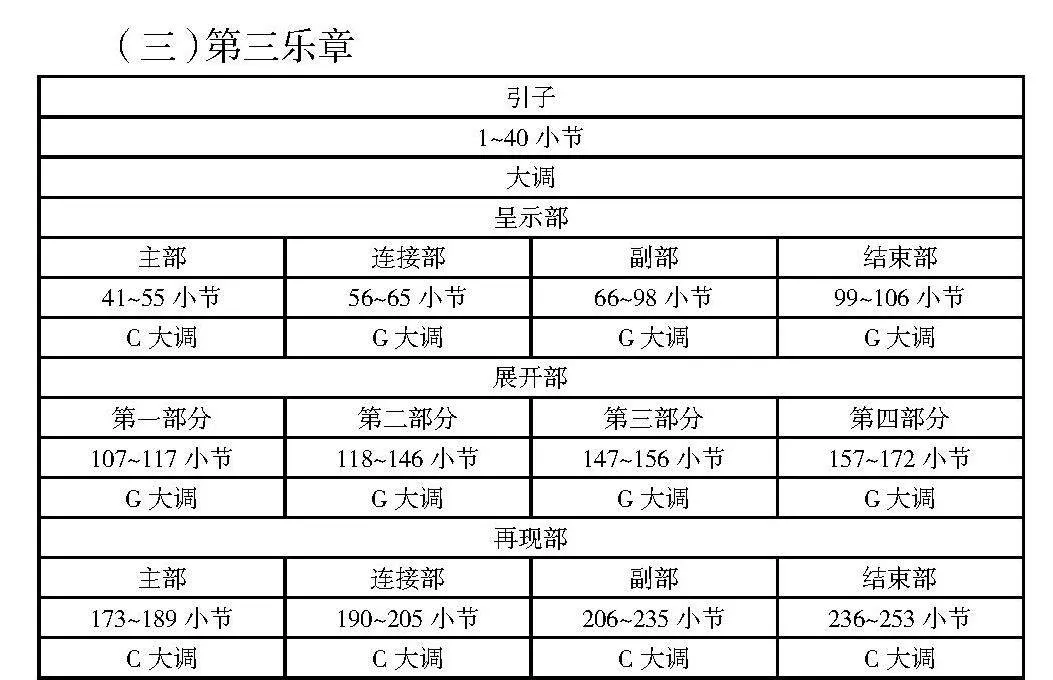

(三)第三樂章

引子

1~40小節

大調

呈示部

主部 連接部 副部 結束部

41~55小節 56~65小節 66~98小節 99~106小節

C大調 G大調 G大調 G大調

展開部

第一部分 第二部分 第三部分 第四部分

107~117小節 118~146小節 147~156小節 157~172小節

G大調 G大調 G大調 G大調

再現部

主部 連接部 副部 結束部

173~189小節 190~205小節 206~235小節 236~253小節

C大調 C大調 C大調 C大調

第三樂章也是奏鳴曲式,速度是非常快的快板,4/4拍,第三樂章海頓則繼承了巴赫的創作風格特點,節奏感強烈的同時還帶有自由的韻味,節拍規整。引子1~40小節,C大調,呈示部41~106小節,主部41~55小節,C大調進行,連接部56~65小節,轉到了屬方向調G大調上,副部66~98小節,依然在G大調上進行,結束部99~106小節,也在G大調進行。展開部107~172小節,展開部分為四個部分,統一在G大調進行,第一部分107~117小節,第二部分118~146小節,第三部分147~156小節,第四部分157~172小節。再現部173~253小節,再現部轉回C大調,實現調性統一。主部173~189小節,連接部190~205小節,副部206~235小節,結束部236~253小節。

第三樂章的主部主題來自第二樂章的主部主題,均是由一個長音開始,但不同的是,第三樂章的長音是C大調的上行音階,音色干凈利落,十六分音符的織體在節奏明快的C大調上奏出,象征著自由,隨之轉到G大調上,連接部為副部做了充足的準備,其中調性進行了戲劇性的發展,為展開部做鋪墊。展開部中第一部分的材料來自主部主題,同樣運用十六分音符,烘托氣氛,使音樂達到高潮。再現部為原樣再現。

在第三樂章中,對演奏者有較高的技術要求,速度較快,協奏曲充滿力量,明快的音樂色彩使音樂具有積極向上的氛圍。充分體現了古典主義時期的音樂特點。

三、《C大調大提琴協奏曲》演奏分析

(一)演奏技法分析

《C大調大提琴協奏曲》是一部經典的大提琴作品,含有許多大提琴演奏技法,充分展示了海頓的創作才華,以及大提琴的表現力。筆者將這首樂曲中的部分技巧詳細展開介紹。

一是快速音階和琶音。指在大提琴上以較快的速度演奏連續的音階,通常是為了提高演奏者的技術靈活性和指法熟練度,以分解和弦的形式快速依次演奏大提琴上的音符,這種技巧有助于增強左手的和弦轉換能力和右手的弓法控制。該技術的重難點在于左手技巧,快速演奏中,音準容易受到影響,因此必須確保左手的手指落點準確,在高速度下,左手指法的靈活轉換至關重要,尤其是在跨弦和大跳的情況下,要保持每個音符的清晰度,手指需要具備足夠的力度來控制。二是右手弓法。要確保每個音符都有均勻的音量和音色,右手需要精確控制弓速和弓壓。不同速度的音階和琶音需要使用不同的弓段,快速音階一般使用靠近弓尖的部位。右手的流暢運弓對快速音階的連續性和連貫性至關重要。三是協調性。左手和右手需要高度協調,尤其是在快速段落,左右手的同步性決定了演奏的流暢性。保持均勻的節奏是快速演奏中的一個挑戰,特別是在復雜的音型變化中。

筆者認為,在練習過程中,應慢速練習,以較慢的速度反復練習音階和琶音,確保每個音符的音準和節奏都準確無誤。使用節拍器來幫助保持穩定的節奏,逐步提高速度,分段練習,將難點分解成小段落,專注練習,待熟練后再連貫起來。練習多種指法和把位的轉換,尤其是在高把位的琶音演奏中,需熟悉各個把位的手感。專門練習右手的不同弓段和弓速控制,可以通過演奏單個音符的音階和琶音來訓練右手。通過長時間練習每個音符,增強對音色的控制和右手弓法的穩定性。通過錄音來檢查音準和節奏,培養對自己演奏的敏感度。通過系統化練習,上述技巧和方法可以幫助大提琴演奏者更好地掌握快速音階和琶音演奏的技術。

高把位演奏:大提琴中高把位演奏涉及將手在指板上移動到較高的位置,以演奏較高的音符。這種技巧需要較高的手指靈活性、準確性,以及對音準的敏感度。筆者認為,高把位演奏是指演奏者在指板上移動手的位置,以便演奏比基本把位(通常是第1到4把位)更高的音符。中把位一般指第5到7把位,而高把位通常指第8把位及以上。該技術的重難點在于在中高把位演奏時,手指需要靈活移動,并且要有足夠的力度按住琴弦。由于指板在高把位區域縮短,音位間距變得更小,需要對手指的位置感有高度掌握。順利、準確地在把位之間移動是演奏中高把位的關鍵技術。換把時要保持音準和流暢性。隨著把位的升高,琴弦的振動區域變短,音量可能會減小,因此需要更細膩的弓法控制來保持音色均勻。該技術的重難點在于音準控制,由于中高把位音符間距更小,稍微手指偏移就會導致音準不準確。在中高把位之間流暢、無縫地換把,需要高超的技巧和精確的手指控制。長時間在高把位演奏容易導致手指疲勞,需要多加練習增加手指耐力。筆者認為,從低把位到高把位的音階和琶音練習可以幫助鞏固手指的靈活性和音準感。可以使用緩慢的換把練習,關注手指的定位和手的平穩移動,同時在換把時要保持音色的一致性。在初期練習中應緩慢進行,以確保每個音符的準確性,逐漸加快速度。選擇中高把位的某些音符,反復練習直到完全掌握位置感。在練習中高把位時,應結合不同弓法的練習,保證音色和音量的控制。通過系統練習,逐漸提高中高把位的演奏能力。

這些技法不僅需要演奏者具備扎實的基本功,還需要他們在演奏過程中投入情感,以充分展現海頓音樂的魅力和大提琴的獨特音色。

(二)音樂表現力分析

《C大調大提琴協奏曲》是一部充滿活力、優雅和戲劇性的作品,其音樂表現力豐富多樣。第一樂章為活潑的快板,這個樂章以明亮nbfyv3pHVUxq9pbXpMzQ4w==的C大調開始,充滿活潑和歡樂的氣氛。旋律線條清晰,節奏明快,給人一種輕松愉快的感覺。對話式的樂句,大提琴與管弦樂隊之間的互動非常精彩,時而是大提琴的獨奏,時而是與樂隊的對話,這種互動凸顯了音樂的生動性和層次感。技巧性與表現力結合,大提琴獨奏部分展示了許多技巧性很強的段落,如:快速音階、雙音和琶音等,同時也表現出音樂的抒情和細膩。

第二樂章為如歌的慢板,抒情和柔美,這個樂章以其柔美的旋律和抒情的風格,表現出一種深沉的情感和內在的寧靜。旋律線條流暢,情感豐富,給人一種深刻的感動。大提琴以其溫暖而深沉的音色,表達出一種親切和感人的情感。在這個樂章中,演奏者需要細膩地處理每一個音符,充分展現音樂的情感深度。對比與動態變化,樂章中也有一些對比和動態的變化,使音樂更加豐富多彩。大提琴與樂隊之間的和諧配合,使整個樂章充滿深情和詩意。

第三樂章是快板,這個樂章充滿活力和戲劇性,旋律線條跳躍,節奏鮮明,營造出一種歡快和熱烈的氣氛。音樂中充滿舞蹈的節奏感和動感,特別是快速的音符和強烈的節奏,使音樂充滿動感和活力。技巧與激情結合,這個樂章展示了大提琴獨奏者高超的技巧和豐富的表現力。快速的跑動、跳躍的音符和富有激情的演奏,使音樂充滿戲劇性和感染力。

總體而言,海頓的《C大調大提琴協奏曲》不僅在技術上對演奏者提出了很高要求,更重要的是,它要求演奏者能夠通過音樂傳達出豐富的情感和細膩的表現力。這首作品既有歡快和活潑的段落,又有深情和抒情的部分,是一部兼具技巧性和藝術性的經典大提琴作品。

四、《C大調大提琴協奏曲》的歷史意義與時代價值

《C大調大提琴協奏曲》具有重要的歷史意義和時代價值,筆者認為這首曲子是一部復興的經典作品,這首協奏曲在海頓生前并沒有得到廣泛傳播,直到1961年手稿被重新發現才開始引起音樂界的廣泛關注。它的重新發現和演奏使這部作品成為大提琴保留曲目中的經典,填補了18世紀大提琴協奏曲的重要空白。作為大提琴獨奏曲目中的瑰寶,大提琴在18世紀還沒有完全成為獨奏樂器。海頓的《C大調大提琴協奏曲》以其豐富的音樂表現力和復雜的技術要求,確立了大提琴獨奏的重要地位,成為大提琴家和音樂愛好者的必修曲目。

這首協奏曲是海頓創作風格的代表,體現了他的創新精神和杰出的創作才華。嚴謹的結構和優美的旋律既具有古典音樂的典型特征,又展現了海頓獨特的音樂風格和創造力。同時,它也具有不可估量的歷史價值。這種音樂是古典音樂的典范。海頓的《C大調大提琴協奏曲》作為古典主義時期的代表作,完美體現了這一時期音樂的平衡、對稱和清晰的結構特征。它的音樂語言簡潔而富有表現力,是學習和研究古典主義音樂的重要材料。

這部協奏曲對大提琴演奏技術提出了很高要求,包括快速音階、雙音、連續弓、跳弓等技巧。它不僅展示了大提琴演奏的潛力,也促進了大提琴演奏技術的發展和進步。由于其技術表現力與音樂表現力的結合,該協奏曲已成為音樂教育的經典教材。它幫助學生不僅得到技術鍛煉,而且通過對作品的深刻理解和解讀,培養他們的音樂表現力和藝術感知力。海頓的《C大調大提琴協奏曲》作為18世紀音樂文化的重要組成部分,已成為世界音樂文化遺產的一部分。它不僅在音樂史上占有重要地位,而且是研究和欣賞古典音樂的重要資源。

綜上所述,海頓的《C大調大提琴協奏曲》不僅在大提琴曲目中占有重要地位,而且它的重新發現和廣泛的演奏使它成為古典主義音樂的瑰寶。它對大提琴演奏技術的提升、對古典音樂的再現,以及在音樂教育中的應用,充分體現了它的歷史意義和時代價值。

五、結語

海頓的《C大調大提琴協奏曲》不僅是古典主義音樂寶庫中的一顆明珠,更是一部跨越時空、傳遞情感的杰作。通過對海頓生平的回顧,人們更深刻地理解了他作為“交響樂之父”和“弦樂四重奏之父”的重要地位,以及他對音樂創作的不懈追求。對《C大調大提琴協奏曲》的簡介和詳細分析,使人們認識到這部作品在音樂結構、旋律處理和情感表達上的精妙之處。

在音樂分析中,本文探索了作品的旋律、和聲、節奏和結構等方面,揭示了海頓如何通過這些元素創造出獨特而迷人的音樂世界。而演奏分析則讓人們看到,這部協奏曲對演奏者技巧和表現力的高要求,使其成為大提琴演奏領域的試金石。通過對這些技術細節的剖析,不僅能夠更好地欣賞這部作品的藝術價值,也能夠理解其在音樂教育和演奏實踐中的重要地位。

從歷史意義與時代價值的角度來看,海頓的《C大調大提琴協奏曲》不僅為大提琴這一樂器的發展和推廣作出重大貢獻,也為古典主義音樂樹立典范。它的重新發現和傳播,不僅豐富了音樂遺產,而且使現代聽眾能夠再次領略18世紀音樂的迷人風采。

總體而言,海頓的《C大調大提琴協奏曲》是一部技術與藝術完美結合的經典之作。它不僅在音樂史上占據重要地位,也在當代音樂實踐中繼續發揮著其獨特的影響力。這部作品不僅是對海頓卓越創作能力的禮贊,也是對大提琴這一樂器無限可能性的生動展現。通過對這部協奏曲的研究和演繹,不僅能夠更好地理解海頓的音樂世界,也能夠更深刻地體會音樂藝術的無限魅力。

參考文獻:

[1]王芷漪.海頓《C大調大提琴協奏曲》作品分析與演奏探究[D].貴陽:貴州師范大學,2023年.

[2]徐思涵.海頓《C大調大提琴協奏曲》音樂特征及演奏技巧分析[J].黃河之聲,2022(21):112-115.

[3]馮文倩.海頓《C大調大提琴協奏曲》的音樂風格及演奏[D].北京:中央音樂學院,2011年.