“唐明皇游月宮”銅鏡,不僅僅是一段浪漫傳說

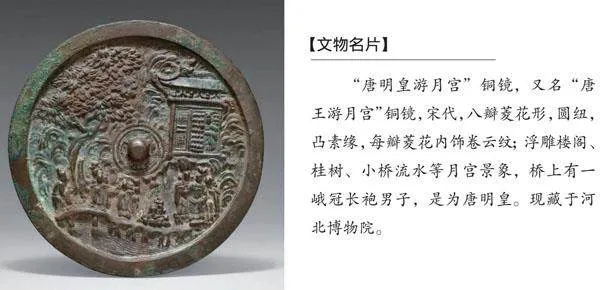

【文物名片】

“唐明皇游月宮”銅鏡,又名“唐王游月宮”銅鏡,宋代,八瓣菱花形,圓紐,凸素緣,每瓣菱花內飾卷云紋;浮雕樓閣、桂樹、小橋流水等月宮景象,橋上有一峨冠長袍男子,是為唐明皇。現藏于河北博物院。

唐玄宗李隆基(685-762)可能不會想到,自己在后世會成為一類銅鏡的主角——根據其“游月宮”故事而設計制作的“唐明皇游月宮銅鏡”。李隆基,唐朝在位最久的皇帝,廟號“玄宗”,又因其謚號為“至道大圣大明孝皇帝”,亦稱“唐明皇”。清朝為避諱康熙皇帝之名“玄燁”,多稱其為“唐明皇”。

一面與眾不同的銅鏡

“唐明皇游月宮”故事,是較為常見的銅鏡題材,制作年代以宋、金、元居多。但是,現藏于全國各地文博單位的該主題銅鏡,畫面內容雖頗為類似,構圖及裝飾細節卻并不雷同。河北博物院收藏的這面宋代“唐明皇游月宮”故事銅鏡,為比較少見的八瓣菱花形。更為與眾不同的是,每個菱花瓣內,又各飾一組卷云紋,由此強化祥云繚繞的仙境。鏡紐為圓形,圓紐右上方半露一座樓閣。閣樓門開一扇,站立一人。樓閣的斗拱、梁柱、鴟吻、門釘等建筑構件,均刻畫得細致入微。圓紐左上側,一株高大的桂樹與樓閣并立,樹葉茂密,高聳入云。圓紐之下,小橋彎彎,流水潺潺,但水流的體量并非溪流,而似江海。橋上一人站立,橋左一人彎腰拱手作迎客狀。橋右樓下又有數人,其中一人安穩端坐,兩側人等均為侍者。

以圓鈕為中心,這面銅鏡的畫面可劃分為4部分。第一部分是圓紐右上方半露的樓閣,此樓也可視為月中宮殿一角;與之相對應的桂樹,應為畫面的第二部分,樹冠如蓋、層層疊疊的月中仙樹,在遠山近丘的襯托下,顯得格外突出;畫面第三部分就是立于小橋上的男子,他頭戴峨冠,身穿長袍。他好像剛(從畫面外)來到這個地方,正在向橋上為他引路、迎接的侍女表示感謝。橋的右側,是銅鏡畫面的第四部分——那位端身正坐的貴婦人似乎未卜先知,正在等待橋上貴客的到來。以上4組畫面,將宮殿、山石、樹木、拱橋、江海等意象有機結合在一起。峨冠男子與迎接者之間的互動,呈現出某種敘事性,完整傳達出“唐王游月宮”故事的全貌。從人間飛升上天的唐玄宗,踏江渡海而來,美輪美奐的廣寒宮已向他打開了宮門,一段浪漫傳說由此拉開序幕。

一樁奇聞與一首樂曲

從已知文獻看,“唐明皇游月宮”這樁奇聞在唐代中期已經流傳,最早記錄在柳宗元的《龍城錄》中,《唐逸史》等典籍也有記載。

“唐明皇游月宮”故事說的是唐朝開元六年(718年)八月十五,玄宗李隆基正和申天師、鴻都客一同在宮中賞月。皇宮中,彩樓林立,燈火輝煌,李隆基心中非常得意,認為這肯定是世間獨一無二的美景。孰料,申天師卻對此微笑不語。見玄宗有所不解,申天師讓他閉目片刻,暗自作法。等再睜眼時,三人已浮在云中月亮之上。不一會兒,經過一座大門,“在玉光中飛浮,宮殿往來無定”,頓覺寒氣逼人。原來,眼前這座宮殿上書有匾額“廣寒清虛之府”。漫步其下,可見“王城崔峨,但聞清香靄郁,下若萬里琉璃之田,其間見有仙人乘云駕鶴往來若游戲”。玄宗心中向往,想要再近一步觀看這些仙人的游戲。但是,宮殿射出翠色冷光,讓人不寒而栗,難以靠得太近,只能繼續遠觀。遠遠看去,只見“素娥十余人,皆皓衣乘白鸞,往來笑舞于廣陵大桂樹之下,又聽樂音嘈雜亦甚清麗”——玄宗被這天上的樂曲聲深深打動,暗中將曲調牢記在心。

申天師眼見玄宗看過了高冷的月中廣寒宮,便又施展法術,三人頓感腳下生風,宛若從夢中驚起……再一睜眼,已經回到皇宮之中,天宮一夜游隨之結束。隨后,唐玄宗一直沉醉在這番難得的上天體驗之中,完全憑著記憶,把月宮素娥翩翩起舞的曲子默記出來,取名《霓裳羽衣曲》。當然,關于樂舞《霓裳羽衣曲》的起源,是有嚴肅的史料記載可以查證的。這首樂曲是根據涼州進獻的西域《婆羅門曲》改編而成,“霓裳羽衣曲”之名經玄宗潤色修定。

唐之后的宋、元、明、清各代,“唐明皇游月宮”故事被不斷翻新、演繹,其中最著名的莫過于清代劇作家洪昇改編的《長生殿》。該劇被譽為明清傳奇的巔峰之作,其主要情節為:安史之亂后玄宗日夜思念楊貴妃,派人上天入地到處尋覓她的靈魂。與此同時,楊玉環也深深地思念著玄宗,并為自己生前的罪愆懺悔。終于,他們的精誠感動了上天。在織女星等仙人的幫助下,終于在月宮中團圓。

一代唐皇的月亮情結

千百年來,“唐明皇游月宮”的故事在民間廣為流傳,不僅銅鏡,瓷器甚至年畫上也對這個浪漫的傳說多有表現。

但是,歷史文獻中有明確記載的“月宮”體驗者,陳朝的末代君主——陳叔寶是第一人。據唐末馮贄《南部煙花記》記載,陳后主曾為寵妃張麗華建造一座獨一無二的“桂宮”。這座宮門特別設計為“作圓門如月,障以水晶”,并裝飾得一片素白,如同印象中的廣寒宮一樣,讓人感覺絲絲涼意。宮殿內“庭中空無他物,惟植一桂樹,樹下置藥杵臼,使麗華恒馴一白兔”。除了大桂樹和搗藥白兔,陳后主還讓張貴妃扮作嫦娥模樣,并富有情趣地將她呼為“張嫦娥”。另據《資治通鑒·隋紀》記載,隋煬帝楊廣不但致力于將江南物產運往北方宮廷,營造仙山氛圍,還喜好在皇家園林中,“以月夜從宮女數千騎游西苑,作《清夜游曲》,于馬上奏之”。

到了唐玄宗時代,君王的“月宮”情結更進了一步。據《開元天寶遺事》記載,唐玄宗為了與楊貴妃愉快地“憑欄望月”,特意在太液池西“別筑百尺高臺”,取名“望月臺”。另據《舊唐書·玄宗紀》所述,中秋節賞月及饋贈月餅習俗,也源自玄宗的生日“千秋節”。史料記載,唐玄宗生日在八月初五,他在位時曾將此日的前后三天定為“千秋節”,屆時不但舉國休假慶祝,他還會與群臣互贈銅鏡以示慶賀。一般來說,玄宗要對四品以上的官員賜金鏡,群臣獻壽也要進獻寶鏡。此番情景,有玄宗的《千秋節賜群臣鏡》詩可以為證:“鑄得千秋鏡,光生百煉金。分將賜群后,遇象見清心。臺上冰華澈,窗中月影臨。更銜長綬帶,留意感人深。”這種千秋節賜予群臣的銅鏡,被后世稱作“千秋鏡”,全國各地都有出土。

玄宗禪位之后,千秋節漸漸沒落。中秋節,卻在唐代中期以后逐漸興盛起來。只不過,中秋節比千秋節稍后,時值月亮最圓的八月十五。另外,中秋節百姓互贈月餅的習俗以及月餅本身的形狀,也讓人聯想到千秋節君臣互贈銅鏡之俗,以至有民俗學者根據《北京歲華記》(明代北京歲時節日民俗志)里“中秋,人家各置月餅符像,陳供瓜果于庭……符上兔如人立。餅面咸繪月中蟾兔”的記載推斷,明代及以前的月餅狀如銅鏡。從流行至今的月餅形狀看,這種推測不無道理。