聶榮臻元帥:“阜平不富,死不瞑目”

2012年12月,中共中央總書記習近平在河北阜平看望慰問困難群眾時說:“聶帥對阜平非常關心,他講過,阜平不富,死不瞑目。說到阜平老百姓生活依然貧困,聶帥掉了眼淚。我在福州工作時就知道這個情況。所以,我腦子里對阜平有很深印象,從小就有印象,這是我對阜平革命老區的一個情結。”

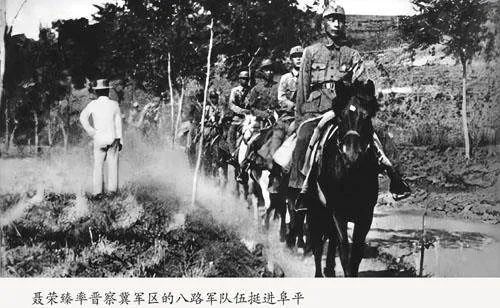

1937年11月,聶榮臻以阜平為中心創建了我黨我軍歷史上第一塊敵后抗日根據地——晉察冀抗日根據地,任晉察冀軍區司令員兼政治委員。他善于把握戰略全局,把黨中央、中央軍委的戰略方針和各項政策同具體的斗爭實踐相結合,創造性地開展工作,推動根據地建設和戰爭局勢的發展。晉察冀抗日根據地,曾被黨中央譽為“敵后模范的抗日根據地及統一戰線的模范區”,被毛澤東授予“抗日模范根據地”稱號,被譽為“新中國的雛形”。

在晉察冀,聶榮臻堅持一切為了人民,一切依靠人民,是人民情懷的模范實踐者。

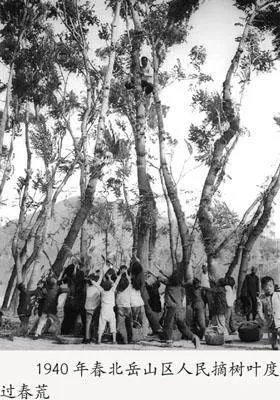

1942年,晉察冀進入最困難的時期。晉察冀根據地在日軍的殘酷“掃蕩”下,加上旱災,軍民生活十分困難,以采摘樹葉代糧充饑。為了保證百姓有口糧吃,聶榮臻簽署了古今中外絕無僅有的禁止軍隊與老百姓爭食樹葉的“樹葉訓令”,禁止部隊采摘村莊方圓15里以內的樹葉,“寧可餓著肚子,也不與民爭食。”村莊周圍群眾看到公布的訓令,認為八路軍吃苦受累打鬼子,不能這樣對待他們,大家應該一起共渡難關,要求撤回訓令。但訓令最終還是得到了很好的執行。聶榮臻動情地說:“依靠人民,比山靠得住。”

聶榮臻曾在一次干部會上用深沉的語調說:“的確阜平是窮,好多百姓吃樹葉度日。阜平那種窮的印象,使我對阜平人民產生了一種強烈的同情心,常常想著如何去改善他們的生活,減輕他們的負擔。”

1943年5月初,軍區司令部搬到阜平花山村。第二天晚飯后,聶榮臻在村里挨家挨戶看望鄉親。他了解到村里有幾戶人家困難得揭不開鍋,可是在每家的地下都埋著一水缸公糧——鄉親們寧肯挨餓,也不愿去動用那些準備上交的公糧。有一家人還因為吃了野菜中毒,全都病倒在炕上。聶榮臻的心被強烈地震撼到了。他把司令部管理科的人員找來,讓他們給斷了糧的鄉親們送去糧食,以救燃眉之急,還叫衛生所的醫生張業勝趕快去搶救吃野菜中毒的那戶老鄉。

司令部駐阜平溫塘村時,有一天,一個瘦得皮包骨的婦女抱著一個小孩兒,到溫塘來要飯,恰好被聶榮臻發現了。與往常一樣,對于百姓的苦難總是給以深深的同情,他交代副官長劉顯宜:“設法查明她的來歷,只要不是敵探,就幫她在村里找個住處,司令部負責養著。現在正是青黃不接的時候,等割麥子以后再送她們回去。”經查,這個婦女確實是出來度春荒的,部隊幫她作了適當的生活安頓。

“十年駐馬胭脂河,抗日反頑除萬惡。”聶榮臻在阜平戰斗生活了11年,對阜平有著深厚的革命感情。解放后,聶帥十分惦念阜平的山山水水,把那里的人民群眾當成自己的親人。阜平人去聶帥家里,聶帥愛人張瑞華有時詢問一下,當知道來人是阜平的后,常常親切地說一聲:NiDzMtXCxFgoWC6NiYVbZi4otIlyup+Mk+1uFBMWpy0=“家里人來了。”1986年,電影演員田華來阜平城南莊拍電影。田華深受阜平百姓喜愛,鄉親們紛紛到駐地看望她,田華也到老百姓家坐坐。當她看見老百姓還吃著野菜團子時,心中很難過。電影拍完,她回北京時帶回幾個菜團子,去了聶帥家里,她對聶帥說阜平老百姓還吃這野菜團子。聶帥捧著菜團子,雙手顫抖,含著眼淚說:“當年九萬阜平百姓,養活了我們九萬軍隊,他們為革命作出巨大貢獻和犧牲,我們對不起老區人民,阜平不富,死不瞑目啊!”

田華再回阜平,聶帥委托她帶去他對老區人民的懷念:“四川是我的第一故鄉,阜平是我的第二故鄉。我很早就想回阜平去,看望一下那里的人民。過去,我能夠回去的時候,回不去。現在有時間了,腿腳不方便,又回不去了。我覺得很對不起阜平人民。這兩年聽說阜平工作不錯,我很高興。祝他們好上加好,更加繁榮。”“告訴阜平人民,我無時無刻不在想念著他們。你們去了,代我向阜平的干部問好!”田華到阜平把這些話一傳達,阜平的干部、群眾個個熱淚盈眶,感動極了。田華返回北京后,將在阜平各地拍的照片送給聶榮臻看。聶榮臻非常高興,邊看邊說:“老區變了,但看來還有許多困難。”他囑咐秘書,告訴河北省領導,請他們設法盡快解決偏遠山鄉群眾的溫飽問題。

“阜平不富,死不瞑目”成為他一生的夙愿。在聶榮臻元帥的關懷下,阜平各項事業有了長足發展,有了第一條公路,有了第一輛汽車,有了企業工廠,有了招待所。聶帥晚年對阜平更加牽掛。在聶帥去世整理他的遺物時,在他的辦公室里發現了一份還沒來得及落實的文件,是阜平報上去的關于修建公路的請示,聶帥在上面清晰地簽了自己的意見。

同樣,阜平人民十分愛戴著聶帥。他去世后,在鷂子河畔的史家寨村聶帥當年住過的窯洞前,參加聶帥悼念活動的老人絡繹不絕。紅土山村的張國玉老人患了半身不遂癥。他讓兒子將自己背到當年聶帥曾居住過的窯洞前,他默默地禱告:“聶帥啊,是您指揮著我們修了一條20多華里長的水渠,使400畝旱地變成了水田。50年來,這條榮臻渠,使我們旱澇保豐收,年年有余糧。聶司令員,您連一口饅頭也沒吃就走了……”老人說著,放聲哭了起來。

聶帥為阜平牽掛了一生。

“阜平不富,死不瞑目”成了鐫刻在聶帥心田的一個夙愿。如今,“阜平不富”已成往事,鄉村振興正啟新篇。

阜平人民永遠愛戴、懷念聶榮臻元帥!