樂齡科技:暢想全年齡化的健身服務體驗

全世界人口都面臨超老齡化的社會挑戰,亞洲也不例外。 我們如何通過設計與創新方法重新了解高齡化社會所帶來的復雜系統設計問題并且提出可行的解決方案,同時滿足目標使用者顯著與潛在的需求性(desirability)、科技與工程中的可行性(feasibility)和商業與策略上的延展性(scalability)。 隨著解決問題的復雜度與困難程度不斷提升,設計師所負擔與日俱增的社會責任并且反映在多維度的設計與創新能力提升。

樂齡設計工作坊

面臨超高齡化的社會挑戰與反思,我今年暑假在實踐大學開設設計工作坊——銀光科技:銀發康健服務再設計(Gym Experience Redesignfor LongevityTech Health Services),專注于重新打造屬于全年齡層的健身運動體驗與服務設計,希望籍由與高齡化的社會設計議題,增加大眾對于此議題的關注度的同時,也能重新省視我們對于設計師在能力與態度上的要求。此次設計工作坊也和我在麻省理工(MIT)的研究課題相關,針對在樂齡設計(Design for Longevity 縮寫D4L)與服務體驗。

為期9天的高強度設計工作坊(7/2 ~ 7/10),我們希望能夠把設計研究最重要的部分分享給學生們。我們貫徹執行以人為本(HumancenteredDesign 縮寫HCD)的設計方法并要求學生在設計工作坊過程中去采訪至少5 位健身房用戶或是健身服務提供商,藉由第一手資料的收集與田野調查,讓學生們培養同理心、體驗設計研究、動手做設計模型、親身了解與實踐設計思維。

工作坊的設計是小班制招募,一共有16位實踐大學大學部與研究所同學經過全校系所的教授們推薦參加,每位學生來自不同領域,從建筑、工業設計學系到管理、社會科學背景的學生。特別在解決復雜的系統性社會問題下,跨領域的學習與環境已經是設計不可或缺的一部分。參與同學們一共分為4 個小組針對這次的主題進行共創,每組分別提出了4 個創新設計提案,包含:社區運動中心的環境與服務規劃,再造以人為本的公園健身環境,健身房與不同業態的創意組合,推廣健身運動與健康文化的體驗設計(圖1)。

產官學合作散播創意樂齡科技種子

這次的工作坊內容規劃與設計執行是與東北大學(NortheasternUniversity)蘇菲·霍達拉(Sofie Hadara)教授一同合作,她提供不同的樂齡設計視角和教育思維,讓工作坊和研究內容多元且充實。 我也非常感謝實踐大學副校長郭壽旺教授、實踐大學創意產業博士班謝明宏教授兼主任,以及博士班學生們的大力支持,幫助提供豐富的學術指導與產業連結。在設計工作坊的后期,我們帶領學生前往臺北市政府發表,讓學生散播創意的設計種子,打通產官學的溝通渠道,期待進一步的設計實踐(圖2)。這篇文章總結這次的設計工作坊的學習與反思,一共分成4 個方面展開探討:1. 運用設計方法顛覆對于健身房體驗的想象;2.設計過程即學習成果;3. 樂齡設計框架的創意延展與商業機會;4. 培養跨領域學習的設計軟實力。

1. 運用設計方法顛覆對于健身房體驗的想象

在此設計工作坊前期規劃,我時常在想這個問題:“我們如何打破傳統對于健身房設計與體驗的框架和使用者的刻板印象?”當大家提到健身房時,腦中已經有了一個既定的想象,例如:評價健身教練的日常表現(KPI)的標準上不只是對于學生的教學上的指導,也會考量賣給用戶不同的學習課程的數量與價錢。健身房的空間設計大多數是計算如何最有經濟效益地放置健身器械,而非考量如何創造更多與健身教練或是與其他健身房用戶的對話與私人空間。

傳統上人們對于健身房的想象大多是集中在“功能性、量化”的比較,包含減重數字目標、肌肉量、運動平均時間、健身房使用頻率等。然而,對于如何增進對于運動“情感上”的需求則比較欠缺。這方面包含了用戶是否保有愉悅的健身體驗,如何建立一個正確的運動心態和保持對于運動的熱情等。

其中一組學生的設計提案是暢想健身房生態系統和其他不同業態的結合,包含了藝術治療、心理治療等,讓用戶去健身房的目的不只是關心身體健康,還有關注心理需求,擴大了健身房服務范圍,在使用服務藍圖(service blueprint)分析時,延伸出不同的接觸點(touchpoint)與系統,會讓人們耳目一新(圖3)。當然,這只是非常初步的設計提案與概念設計,我們還需要透過許多實驗與訪談驗證此設計想法。

2. 設計過程即學習成果

在短短十天的設計工作坊中,我們有設想預期的“學習成果”,但不是最終的“設計結果”,畢竟設計工作坊的目的不是推廣另一種變相設計競賽或成為設計的補習班,反之,我們想要提供更多的設計學習的體驗與機會,想幫助學生們了解與運用設計研究與方法傾聽用戶的潛在需求并且轉化為設計洞察與設計概念。

大多數的學生還沒有機會體驗到全面性以人為本(Human-centereddesign)的設計方法。受到網絡媒體與報章雜志的影響,大家刻板印象以為使用許多色彩繽紛的便利貼,馬克筆與折出一些紙張模型,做簡單的草模,就是體現設計方法與設計思維(Design Thinking)的精髓,用“說”的方式“吹噓”設計方案,然而這是一種誤導大眾的行為。

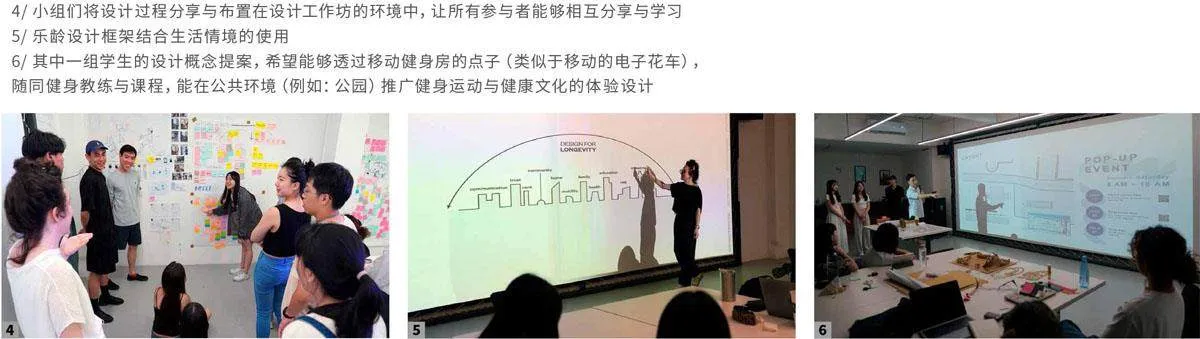

設計過程是不斷發散(diverge)與聚焦(converge)的迭代過程,包含了許多不確定性、模糊性和挑戰。我們通過這次短期的設計工作坊,要求學生們將設計過程完整地記錄下來并分享在每一組的墻面上,包含從腦力激蕩、使用者訪談到快速建模、成果分享與反省(圖4),設計過程即學習成果之一,讓設計過程具象化(tangible)可以幫助我們修正設計方案。

3. 樂齡設計框架的創意延展與商業機會

我們也想要運用這次的工作坊的寶貴機會,測試我們的樂齡設計框架(D4L framework)。樂齡設計框架是我與蘇菲·霍達拉教授和其他MIT 學者一同設計完成,此研究發表在2024 年的Design ResearchSociety(縮寫DRS)的設計研討會上(圖5)。 根據研究實驗與用戶與專家訪談,樂齡設計框架考量了12 個方面,包含了健康(health)、住家(home)、家庭(family)、社群(community)、機動性(mobility)、教育(education)、信任(trust)、照護(care)、風險(risk)、理財(finance)和未來(future)。

我們將樂齡框架的研究內容,設計轉化成淺顯易懂的學習單,能夠幫助學生理解樂齡設計的廣度與深度。我們希望能將樂齡設計的思維與概念實踐在日常生活的食、衣、住、行、娛樂當中,健身房只是一個設計開端。工作坊中每個人都寫下他們認為的生活情境(life scenario)搭配12 個關鍵詞的使用,幫助小組們重新構思“我們如何……(Howmight we…)”的設計問題。

精煉后的設計問題搭配上樂齡設計框架的生活情境,可以提供許多寶貴的設計方向與商業機會,可以在4 組學生的最終設計提案中體現。其中一組是推廣健身運動與健康文化,將健身房從室內空間帶到戶外公共空間與公園。他們運用移動電子花車的概念,將移動舞臺開到不同的公共公園中推廣(圖6)。可以設想成舉辦一場戶外的音樂會,設計一個良好的音樂會體驗需要結合一系列的品牌營銷規劃、線上與線下體驗結合、活動(campaign)的服務設計,以及如何與政府部門做有效的合作搭配相關健康政策等。這組學生的設計提案提供了一個很好的案例,如何有效地延展樂齡框架并考量其商業可行性、現有健身制度與政策搭配、發揮社區影響力與設計服務價值等。

4. 培養跨領域學習的設計軟實力

我認為設計是一種世界通用語言,我們應該用更廣泛與包容的方式定義設計與設計教育。這次設計工作坊的目的之一是希望讓不同領域的學生了解、欣賞、與重視設計的重要性,設計師可以扮演跨領域合作的重要橋梁,特別現今人類所面對的課題更加系統性與復雜化的全球性議題,例如:人口老齡化、溫室效應、環境保護等。這次設計主題是著重于設計全年齡層皆適用的健身與運動環境,運用以人為本的設計方法,從不同視角來討論健身服務體驗,包含健身服務提供商(健身教練)、健身服務用戶(消費者)、運動中心投資者(健身房老板、政府部門)等等來討論我們如何充分運用樂齡科技與創意暢想全年齡化的健身服務體驗。