正定出土唐代石雕佛塔刻銘構件

【關鍵詞】石雕佛塔構件;刻銘;唐代;河北正定

【摘要】2001年春正定縣南城門復建施工中,于殘斷土垣下出土一件唐代石雕佛塔刻銘構件,現入藏正定博物館。該構件刻有發愿文與般若波羅蜜多心經一卷。發愿文中載趙元貞于唐開元十六年(728)造一石佛塔,文中所涉慈因寺在地方史志中未有記載,故該石構件對于唐代佛塔形制、雕飾以及正定乃至河北地區佛教發展史的研究具有重要價值。

2001年春,在正定縣南城門復建施工中,于殘斷土垣下出土一件唐代石雕佛塔刻銘構件。該刻銘構件現陳列于正定博物館《正定石刻藝術展》展廳。

此佛塔構件系青石質,長方體,長44厘米,寬19厘米,高72厘米。正面中下部辟券門,外側裝飾火焰門。火焰門上方雕飾雙目暴凸的獸面,二飛龍對稱分置其左右。獸面口銜二龍內側前爪;二龍龍體分別呈C形和反C形虬曲向上,龍首向外,龍尾向內,內側后爪共托寶珠,外側二爪自然懸垂。下部兩側門墩上各浮雕一護法金剛。二金剛面朝內,上身扭轉向外,內側手臂屈置腹前,外側臂姿勢不清,雙足開立,袒身,僅腰系短裙。該構件以團塊浮雕技法處理金剛胸腹、四肢,強健有力的肌肉清晰可見(封二,1)。構件背面未經打磨。

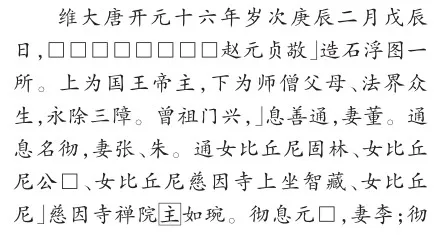

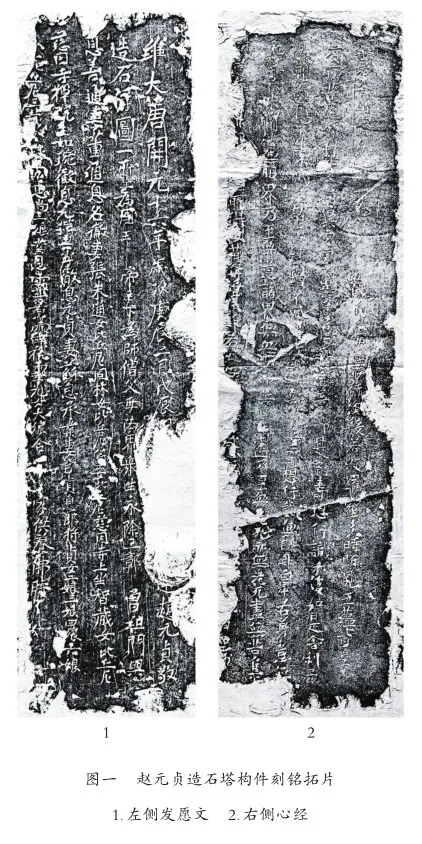

構件左側面刻發愿文,部分字跡剝蝕,可識讀151字(封二,2;圖一,1)。錄文如下。

由發愿文可知,趙元貞于唐開元十六年(728)刻造佛塔并合家供養,目的是“上為國王帝主,下為師僧父母、法界眾生,永除三障”,此構件應為石塔塔體的一部分。

塔自東漢初年隨佛教傳入中國,直至唐代,多以方形為主。如河北省保定市博野縣解村興國寺塔其底層正面塔門裝飾火焰門,門兩側各雕一金剛力士,與趙元貞造石塔構件相似,故可確定該構件為塔身底層正面石件。

由尺寸看,趙元貞所造塔為小型塔,因上層塔體缺失,具體層級不可知,推測應由基座、塔身、塔剎組成。從構件的形制及刻銘分析,其塔身底層也應與博野縣解村興國寺塔一樣,由四塊石材拼合而成。這種小型方塔一般為供于寺院殿宇中的供養塔,根據發愿文推測,該塔應供奉于慈因寺內。查閱地方志資料,未找到慈因寺相關內容。

該佛塔構件由趙元貞造于唐開元十六年(728),雖僅為小型方塔塔身底層的一部分,但有明確紀年,為正定地區出土石質文物中所僅見,且文中所涉慈因寺在地方史志中失載,故其對于唐代佛塔形制、雕飾以及正定乃至河北地區佛教發展史的研究具有重要價值。

(本文拓片由樊瑞平同志提供)

〔編輯:劉恒佳;責任編輯:成彩虹〕