近場信道建模與分析

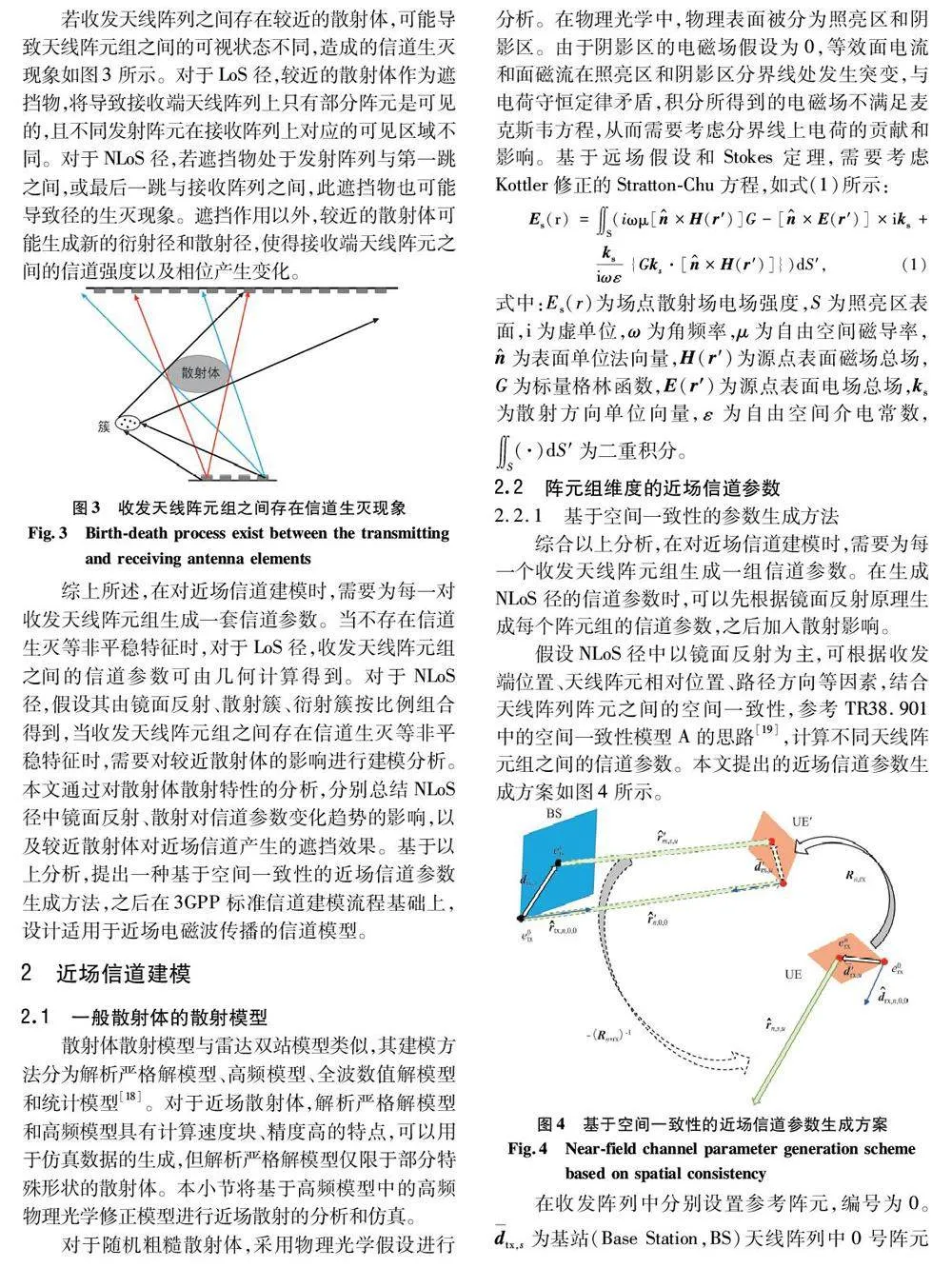

摘 要:超大規模天線陣列在近期取得了快速發展并有望在未來無線通信,尤其是在中頻和毫米波頻段取得廣泛應用。隨著天線孔徑的提升,近場效應變得更為明顯和突出,因此傳統遠場平面波假設不再適用。為更準確地對近場通信進行性能評估,建立準確反映近場信道特性的信道模型尤為關鍵,基于電磁理論和物理光學,建立了一般散射體的散射模型。通過對近場散射體散射特性的研究,分析了非視距(Non-Line of Sight,NLoS)徑信道狀態的變化特點以及近場場景中的空間非平穩(Spatial Non-Stationary,SNS)特征。基于大規模收發天線陣元間空間一致性特性,結合散射體散射特性,設計了基于空間一致性的近場信道參數生成方法,并提出一種衰減因子計算方法,用以表征空間非平穩特性。在3GPP 標準信道建模流程基礎上,設計了一種適用于近場電磁波傳播的信道模型。提出的信道模型同時建模了球面波和空間非平穩特性對近場通信的影響,可準確評估近場通信性能,為近場碼本設計、波束成型等技術的發展打下基礎。

關鍵詞:近場;信道建模;散射模型;空間非平穩特征;空間一致性

中圖分類號:TN919. 23 文獻標志碼:A

文章編號:1003-3114(2024)05-0893-12

0 引言

隨著5G 在全球范圍的部署,面向2030 年及以后的6G 研究已經全面展開。為滿足更高的速率、可靠性、時延、移動性和能耗等關鍵性能,新頻譜的開發以及大規模天線的應用將是支撐6G 的關鍵技術。

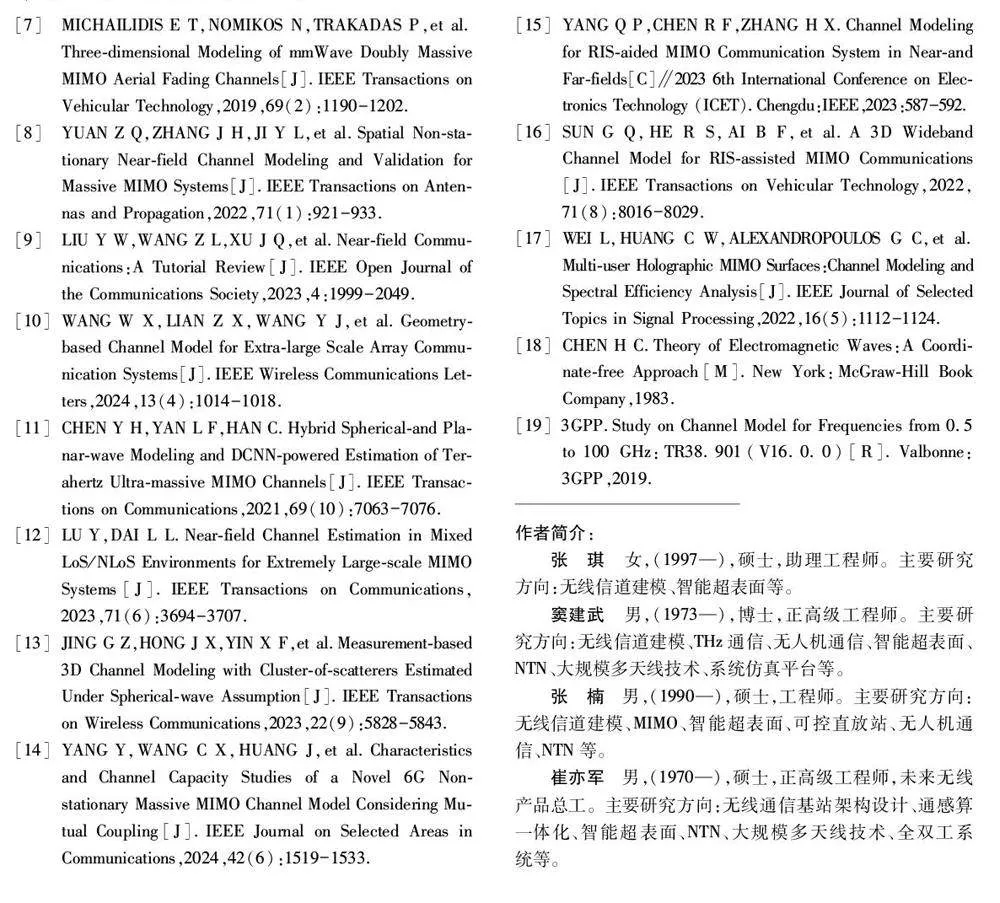

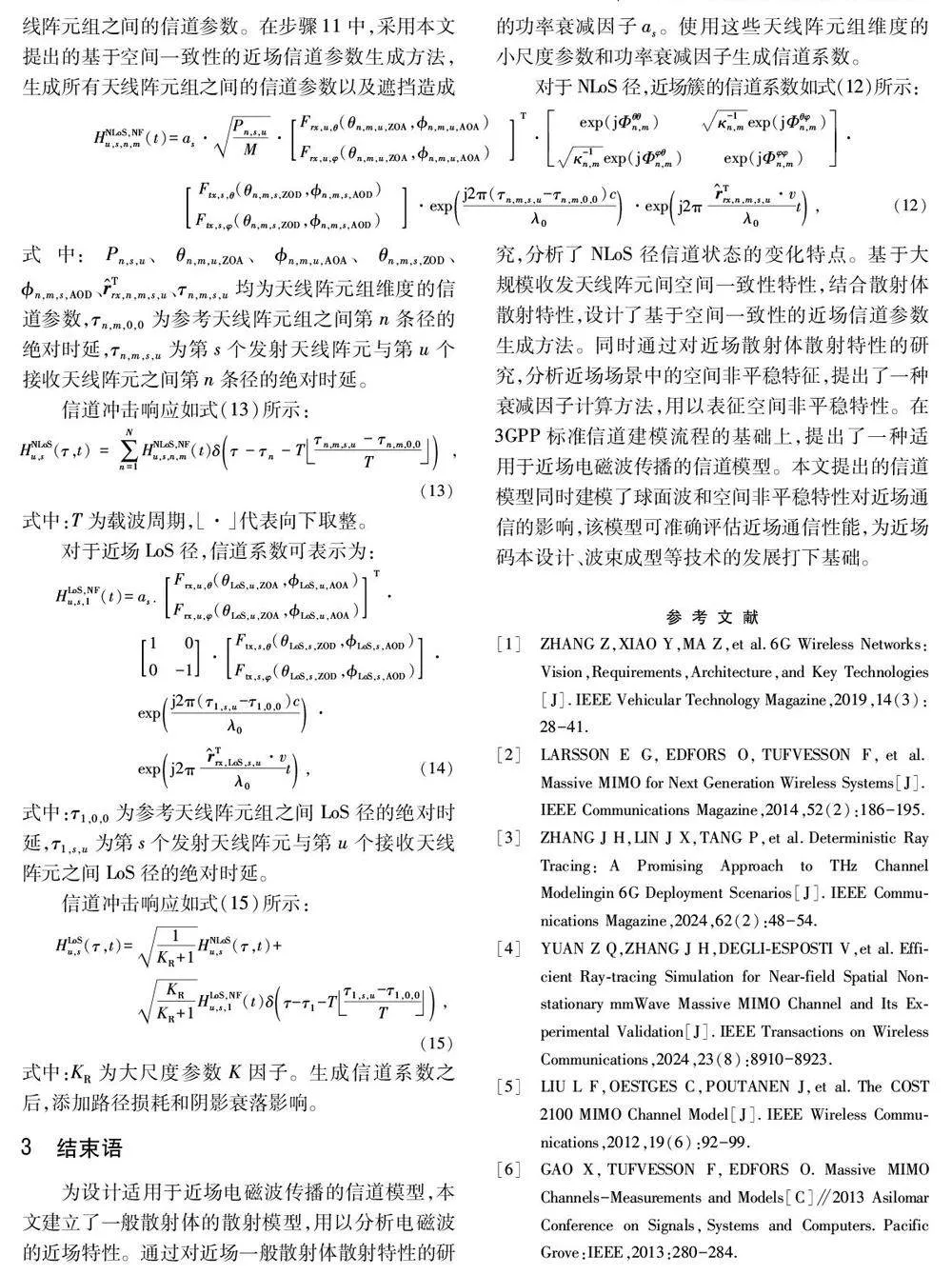

近年來,傳統的天線陣列正向超大規模陣列不斷演進,并有望在中頻段和毫米波頻段應用。與傳統的天線陣列相比,由于大規模陣列天線等效口徑的大幅提升,用戶處于近場的概率變高,近場效應變得更為明顯和突出。近場效應是指在特定位置,信道參數隨天線陣列中陣元位置的變化而不同,即電磁波傳輸波面的平面波假設已失效,而需要建模為非平面波波面。在傳統的信道模型中,假設電磁波到達天線面板中所有陣子的波前為平面波,無法體現近場效應下的傳播特性[1-2]。為更準確地對近場通信進行性能評估,建立體現近場信道特性的信道模型尤為關鍵。

針對確定性信道建模,文獻[3-4]均提出了基于射線追蹤的大規模多輸入多輸出(MutipleInputMutipleOutput,MIMO)信道模型,能夠反映信道隨天線位置的變化。文獻[3]采用實測數據對仿真參數進行校準,并通過對比仿真結果與實測數據,證明基于射線追蹤的信道模型可以較為準確地表征近場信道特性。文獻[4]對射線追蹤仿真進行了修正和補充,引入球面波假設、散射衍射模型、信道生滅等模塊,使射線追蹤仿真可以準確表征近場效應和空間非平穩特性。然而,由于該類模型一般計算復雜度相對較高,且缺乏詳細的數字地圖和材料數據庫,使得這種確定性建模方法在一些環境復雜的場景下缺乏適用性。

對于統計性信道建模,COST 2100 模型[5]首次提出了可見區域的概念,通過將信道簇的作用限制在一個有限的區域內來表征MIMO 天線的空間非平穩特性。在文獻[6]中,可見區域的概念進一步擴展到大規模MIMO 天線陣列。具體來說,只有可見區域中的天線陣元才能看到該簇,而可見區域之外的天線陣元則看不到該簇。基于可見區域的概念,文獻[7]利用陣列軸上的生滅過程對空間非平穩特性進行統計表征。

可見區域的概念雖然可以建模徑的生滅過程,但難以準確地建模近場信道中信道參數隨天線位置的變化。對于這方面的研究,文獻[8]通過對測試數據的分析,解釋了近場和空間非平穩特性,之后提出了一種新的大規模MIMO 信道模型框架,該模型引入一個參數來表征近場中的空間非平穩特性。文獻[9]詳細介紹了非均勻球面波模型,通過對每個單獨發射天線與接收天線之間所有遠場信道的復值求和來建模天線陣列產生的近場信道。文獻[10]結合可見區域的概念和非均勻球面波假設,提出了一種基于幾何的信道模型,基于此模型,可以計算出近場中不同天線陣子處信號的相位、幅值及其空間相關性。結合平面波假設和球面波假設,文獻[11]提出了一種球面波平面波混合的信道模型,該信道模型將大規模天線陣列分割為多個子陣列,子陣列內采用平面波信道模型,子陣列之間采用球面波信道模型。為了更精確地表征近場特性,文獻[12]將近場信道建模分為視距(Line of Sight,LoS)徑建模和非視距(Non-Line of Sight,NLoS)徑建模兩部分考慮。其中,LoS 徑基于幾何自由空間假設進行建模,而對于NLoS 徑,則結合近場陣列響應矢量進行建模。文獻[13]提出了一種基于測量的隨機信道建模方法,并將其應用于建立三維空間散射體簇的統計信道模型。該模型使用球面波假設統一遠場和近場的信道模型,并將傳統的空間信道模型與“散射體簇”相結合,生成大規模天線陣列的空間非平穩信道。綜合考慮多徑參數、天線效率和不同天線拓撲的近場導向矢量,文獻[14]提出了一種基于空時頻非平穩特性的大規模MIMO 信道模型。

隨著智能反射面(Reconfigurable IntelligenceSurface,RIS)、全息MIMO 等新技術的發展,近場效應在其中的作用逐漸凸顯。對于RIS 技術,其性能增益隨著面板尺寸的增大而顯著提升。文獻[15]結合球面波假設,為RIS 輔助的MIMO 通信系統建立了近場信道模型。基于3D 圓柱模型,文獻[16]提出了一種3D 的RIS 輔助MIMO 信道模型。該模型結合環境中散射體的影響,分析了RIS 輔助的近場通信的信道特性,同時綜合考慮LoS 徑、RIS 單跳徑以及雙跳徑的建模。對于全息MIMO 技術,研究表明傳統的信道建模方式不再適用于近場信道場景[17]。目前比較有效的近場建模方式從基礎電磁場理論出發,采用計算電磁學理論等工具,向波場傳輸信道發展,結合信息理論的優勢,進而建立電磁場信息理論數學分析框架,建立大規模MIMO 通信的場傳播模型。

目前對近場信道建模的研究多基于對近場信道狀態的統計特性總結或簡單的幾何光學原理,缺少電磁理論維度的分析。此外,大多數研究僅包括近場球面波影響或空間非平穩特性,而實際應用場景中球面波影響與空間非平穩特性可能同時出現,需要建立統一的信道模型,可以同時建模這兩種現象。針對以上問題,本文基于電磁理論和物理光學,結合球面波假設以及空間非平穩特性,建立了適用于近場電磁波傳播的信道模型。該信道模型準確建模了近場電磁波特性,可用于評估近場通信性能,為近場碼本設計、波束成型等技術的發展打下基礎。