基于ENK組合模型的江西紅色文化遺產時空分布特征與保護利用策略研究

摘要

以江西省文化與旅游廳2020年公布的第一批不可移動革命文物中的1 278處紅色文化遺產為例,采用ENK組合模型對遺產進行時空分布與保護策略研究。研究表明:在新民主主義革命時期,江西省紅色文化遺產重心的演變在空間上體現為“西北-中南-中部-中南”的“V”形路徑;紅色文化遺產整體空間分布呈現“多主核+多副核+環核群”結構的集聚形態,其中的“多主核”指吉安市、贛州市、上饒市。針對遺產時空分布特征,提出構建“一帶、三核心、四片區”的空間保護格局、整合區域文化遺產資源、“整體性+片段性”敘事遺產、串聯織補同一事件遺產等具體保護利用策略。

關鍵詞

紅色文化遺產;革命文物;ENK組合模型;分布特征;保護利用

中圖分類號:TU986 文獻標志碼: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.009

文章編號:1671-2641(2024)03-0060-09

Abstract

Taking the 1 278 red cultural heritage sites in the first batch of immovable revolutionary cultural relics announced by the Department of Culture and Tourism of Jiangxi Province in 2020 as an example, the ENK combination model was used to study the spatial and temporal distribution of the heritage and the protection strategy. The study shows that the evolution of the centre of gravity of the red cultural heritage in Jiangxi Province during the New Democratic Revolution is spatially reflected in the ‘V’ shaped path of ‘Northwest - Central-South - Central - Central-South’ ; and the ‘V’ shaped path of the red cultural heritage in Jiangxi Province during the New Democratic Revolution. The overall spatial distribution of red cultural heritage presents the agglomeration pattern of ‘multiple main nuclei + multiple sub-nuclei + ring nuclei group’ structure, in which ‘multiple main nuclei’ refers to Ji’ an City, Ganzhou City and Shangrao City. Given the spatial and temporal distribution characteristics of the heritage, a spatial conservation pattern of ‘one belt, three cores and four areas’, integration of regional cultural heritage resources, ‘holistic + fragmentary’ narrative heritage, and specific conservation and utilization strategies, such as linking up the heritage of the same event, have been proposed.

Keywords

Red cultural heritage; Revolutionary relic; ENK combination model; Distribution characteristics; Conservation and utilization

文章亮點

1)用ENK組合模型對江西紅色文化遺產進行時空分析;2)江西紅色文化遺產整體空間分布呈現“多主核+多副核+環核群”結構的集聚形態;3)針對紅色遺產不同的時空分布特征,提出了相應的保護策略。

黨的二十大報告指出,要弘揚革命文化,傳承中華優秀傳統文化,不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。江西省(簡稱“贛”)被譽為“紅色的搖籃”,以八一精神、井岡山精神、蘇區精神等為代表的江西紅色文化在革命實踐中產生和發展起來,是革命文化不可分割的內在組成部分。近年來,江西省文化與旅游廳、中共江西省委組織部辦公室先后于2020年與2021年印發了《江西省第一批不可移動革命文物名錄》與《關于確定第一批省級紅色名村名單通知》等文件,體現了江西省政府高度重視對紅色文化的保護。紅色文化遺產作為革命文化與紅色文化的物化載體,其保護與利用關系著新時代革命文化的傳承發展,以及革命老區的振興發展。而深入探究江西省紅色文化遺產的時空分布特征以及保護策略,對重點保護和合理開發利用江西省紅色文化資源具有重要實踐意義。

紅色文化遺產為我國的專有名詞,國外并無此概念,但其他國家都有自己的戰爭歷史,其戰爭經歷留下的遺產與我國紅色文化遺產具有相似性。國外有關戰場遺址的研究主要集中在對戰爭遺址的保護[1~2]和旅游開發[3~4],還有部分學者如Kirk A. Denton[5]等關注中國井岡山、延安等革命老區的發展狀況。目前國內關于紅色文化遺產的研究主要集中在學術與實踐兩大層面[6],學術研究內容集中在紅色文化遺產的內涵與類型[7]、保護與利用策略等[8~10];相關實踐包括園林設計師在對名人故居、機關舊址等革命遺址的設計中,通過運用紅色小品來搭建紅色場景或打造紀念性公園,以及政府部門或旅游公司在紅色文化遺產資源豐富的地區進行紅色旅游開發等。然而,目前對于紅色文化遺產的研究大多在中觀與微觀尺度的視角下進行,以地理學空間視角進行的較少;且定性研究多,定量研究少,缺少對紅色文化遺產宏觀尺度的時空分布研究。這就意味著,對于紅色文化遺產,目前學界還缺乏宏觀與客觀性的研究。

基于此,本文使用包含3種數理算法的ENK組合模型,采用定量與定性結合的研究方法以及地理學空間視角,以江西省第一批不可移動革命文物作為研究樣本,探討紅色文化遺產的時空分布特征以及保護策略,以期為保護與利用江西省紅色文化遺產提供科學客觀的學術性意見,助力紅色文化遺產的保護與活化利用,以及革命老區的振興發展。

1 數據來源與研究方法

1.1 概念界定

不可移動革命文物指具有歷史、政治、文化、藝術等價值,與中國革命和建設(1840—1949年)密切相關,不易移動和轉移的文物[11]。而紅色文化遺產特指從中國共產黨成立至解放前夕(1921—1949年)的重要革命紀念地、紀念館、紀念物及其所承載的革命精神[12]。由此不難得出,紅色文化遺產是不可移動革命文物的子集。本文選取江西省文化和旅游廳于2020年向社會公布的1 321處江西省第一批不可移動革命文物,篩除不屬于1921—1949年由中國共產黨革命活動而形成的文物,得到江西省紅色文化遺產

1 278處,其中全國重點文物保護單位39處,省級文物保護單位403處,市級文物保護單位73處以及縣級文物保護單位763處。本研究以江西省紅色文化遺產為研究對象,探討其時空分布特征與保護策略。

1.2 數據來源

在時空分布分析中,江西省地圖數據來源于國家基礎地理信息中心網站(https://www.ngcc.cn)。使用百度地圖拾取坐標系統獲得紅色文化遺產的十進制經緯坐標,并將其導入ArcGIS軟件中建立遺產的地理空間數據庫。數據庫中其他屬性如年代、文物保護單位的級別等,均包含在已公布的江西省第一批革命文物名錄中。

在影響因素分析中,精度為30 m×30 m的高程數據來自地理空間數據云(http://www.gscloud.cn);重要革命活動次數來自各地市地方志;人均地區生產總值(人均GDP)數據、城鎮化率來自2021年各地市的國民經濟與社會發展統計公報。

1.3 研究方法

ENK組合模型是3種可用于分析研究對象時空分布特征的數理算法合稱。

1)E表示集中趨勢演變分析(Evolution analysis of concentration trend),指利用ArcGIS空間統計分析功能的平均中心工具與標準差橢圓工具,從地理空間視角來分析不同時期紅色文化遺產的分布重心與轉移特征,其分析結果具有一定的時間屬性[13]。平均中心計算公式如下:

(1)

(2)

式(1)和(2)中: 和是紅色文化遺產i的坐標;和表示紅色文化遺產空間分布的均值;n表示紅色文化遺產總數。

橢圓的大小反映空間格局總體要素的集中程度,旋轉角(長半軸)反映格局的主導方向,旋轉角計算公式如下:

式(3)和(4)中:、 分別表示橢圓的旋轉的角,和是x、y坐標與平均中心的偏差。

2)N表示最鄰近指數(Nearest neighbor index),能反映出紅色文化遺產的空間分布特征是隨機分布、均勻分布或是凝聚分布[14],計算公式如下:

(5)

(6)

式(5)和(6)中:R為最鄰近點指數,為最鄰近點之間距離r1的平均值,為理論最鄰近距離,D為點密度,A為區域面積,n為紅色文化遺產數目。當R=1時,

即=,說明紅色文化遺產要素隨機分布;當R>1時,即>,說明紅色文化遺產要素趨于均勻分布;當R<1

時,即<,說明紅色文化遺產呈凝聚型分布。

3)K表示核密度分析(Kernel density estimation),

該算法能準確地顯示紅色文化遺產的空間分布和聚集位 置[15],計算公式如下:

(7)

式(7)中:表示紅色文化遺產的聚集程度,表

示紅色文化遺產i的坐標位置,S表示紅色文化遺產總數,h表示帶寬(本研究將帶寬設為100 m),k為權重函數,用于估計數據點的數量與使用率。

上述3種算法能客觀地分析紅色文化遺產的時間與空間分布特征,避免研究結果受主觀印象的影響而缺失一定的科學性,且已廣泛運用在分析點要素時空分布的研究中,得到了許多學者的認可。3種算法組成的ENK組合模型能較全面地分析解決本文所需研究的時空分布問題,并形成一套研究不同點要素時空分布特征的適用方法。

2 江西紅色文化遺產時空分布特征

2.1 時間分布特征

江西省是中國共產黨領導人民進行新民主主義革命的主戰場,而紅色文化遺產是新民主主義革命時期,由中國共產黨人、一切先進分子和人民群眾共同創造的具有中國特色的先進文化遺產。因此,對江西省紅色文化遺產時間分布特征的分析可從新民主主義革命的4個時期展開,即大革命時期(1921—1927年)、土地革命時期(1927—1937年)、抗日戰爭時期(1931年—1945年)、解放戰爭時期(1945—1949年)。本部分旨在分析各個時期紅色文化遺產時間分布特征的基礎上,探索中國共產黨在江西進行革命斗爭的路徑選擇。

2.1.1 總體分布特征

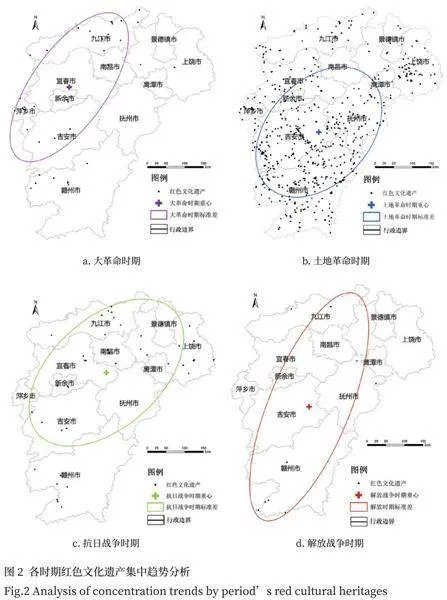

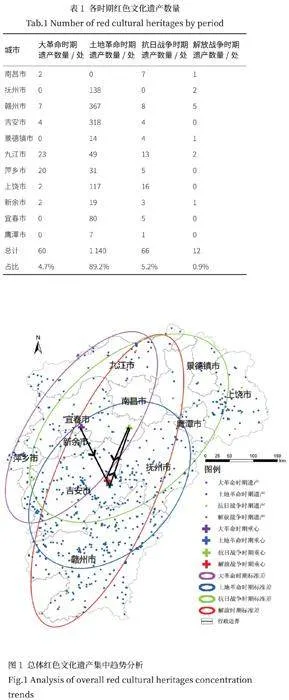

統計江西省各時期紅色文化遺產數量可知,該省大部分紅色文化遺產形成于土地革命時期,其次是抗日戰爭時期、大革命時期、解放戰爭時期(表1)。從空間視角看,由集中趨勢演變分析(圖1)可得,江西省新民主主義革命時期紅色文化遺產重心的演變在空間上體現為“西北-中南-中部-中南”的“V”形路徑。

從1929年秋收起義到1934年長征開始,工農革命運動在江西長時間且廣泛地展開,留下的革命遺址遺跡豐富多樣,故土地革命時期所形成的紅色文化遺產數量遙遙領先。而大革命時期的中國共產黨屬于幼年階段,黨員人數少,活動范圍受限,主要活動于湘贛邊界。抗日戰爭時期的革命活動主要位于贛北、贛南,其活動范圍相對土地革命時期較小。解放戰爭時期革命活動雖在贛活動廣泛,但時間短,僅5個月。因此,受地域范圍或革命活動時間的影響,這3個時期所形成的紅色文化遺產數量偏少。

與此同時,由于大革命時期的革命活動范圍主要位于湘贛邊界,其重心位于贛西北;土地革命時期國民黨軍隊進攻井岡山后,革命活動范圍逐漸轉移至贛南、閔西地區,其重心落于贛中南;抗日戰爭時期的革命活動主要位于贛北、贛西以及贛西南地區,其重心落在中部;解放戰爭時期的革命活動分布于江西全境,但依據該時期所形成的紅色文化遺產的空間分布,可判斷該時期的革命活動重心落在贛中南。由此,形成了江西省新民主主義革命時期紅色文化遺產重心的“V”形演變路徑。

2.1.2 各階段分布特征

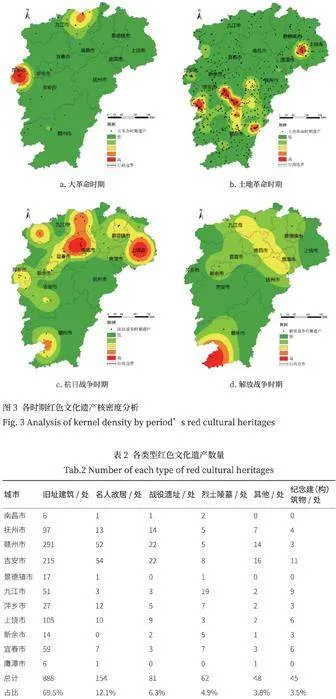

對4個時期的紅色文化遺產分別進行集中趨勢分析與核密度分析

(圖2~3)可得:

1)大革命時期所形成的60處紅色文化遺產聚集分布于贛西萍鄉市(20處)與贛北九江市(23處),橢圓扁率為0.55,偏轉角度為35°,說明大革命時期的紅色文化遺產空間分布較分散,此時重心落在西北部宜春市,偏轉方向為“九江-萍鄉”,空間分布呈“單主核+單副核”結構。其中“單主核”指萍鄉市,“單副核”指九江市。

2)土地革命時期所形成的1 140處紅色文化遺產聚集分布于贛中南吉安市(318處)、贛州市(367處)、撫州市(138處)與贛西北上饒市(117處),橢圓扁率為0.32,偏轉角度為43°,說明土地革命時期的紅色文化遺產空間分布較集中,此時重心落在中南部吉安市,偏轉方向為“上饒-贛州”,空間分布呈“多主核+多副核+多散點”結構。其中“多主核”指吉安市、贛州市、上饒市,“多副核”指撫州市、萍鄉市、宜春市,“多散點”指九江市、鷹潭市也有部分遺產點分布。

3)抗日戰爭時期所形成的66處紅色文化遺產集聚分布于九江市(13處)、上饒市(16處)、南昌市(7處)、贛州市(8處),橢圓扁率為0.4,偏轉角度為48°,說明抗日戰爭時期的紅色文化遺產空間分布較散,此時重心落在南昌市,偏轉方向為“景德鎮-吉安”,空間分布呈“雙主核+雙副核+環核群”結構。其中“雙主核”指南昌市、上饒市,“雙副核”指九江市、贛州市,“環核群”指主核、副核城市周圍還分布著數量較多、較為密集的連接成片的環狀集聚。

4)解放戰爭時期所形成的12處紅色文化遺產主要分布于贛州市(5處),橢圓扁率為0.66,偏轉角度為22°,說明解放戰爭時期的紅色文化遺產空間分布較集中,此時重心落在吉安市,空間分布呈“單主核+條帶狀”結構。其中“單主核”指贛州市,“條帶狀”指“九江-南昌-鷹潭”方向的中等集聚帶。

2.2 空間分布特征

江西紅色文化遺產類型豐富多樣,通過查閱第一批不可移動革命文物名錄中的紅色文化遺產功能,參照相關學者[16~18]對紅色文化遺產類型的劃分方法,可將江西紅色文化遺產類型歸納為舊址建筑類(包括會議舊址、工廠、醫院、學校)、烈士陵墓類、名人故居類、戰役遺址類、紀念建(構)筑物類(紀念塔、紀念碑、紀念館)、其他類(石刻、標語墻、壁畫)共6類。分析江西紅色文化遺產的整體空間分布特征與子類空間分布特征,有利于從宏觀角度認識遺產的空間分布形態與結構,為后期各類型紅色文化遺產的遴選提供借鑒,為合理保護與聯動遺產群提供科學依據。

2.2.1 整體空間分布特征

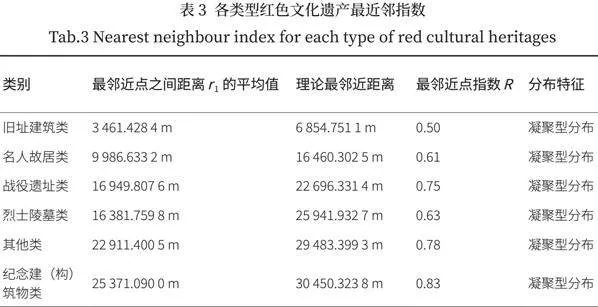

統計江西省各類型紅色文化遺產數量(表2)可知,舊址建筑類占比最高,后依次是名人故居類、戰役遺址類、烈士陵墓類、其他類、紀念建(構)筑物類。

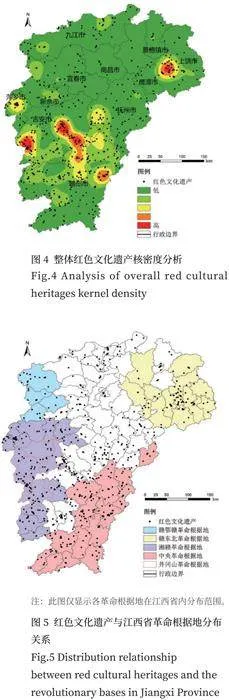

運用最鄰近算法計算得到江西紅色文化遺產的最鄰近點指數R值為0.46,小于1,這表明江西省紅色文化遺產呈集聚分布。結合核密度分析

(圖4)能更直觀看出,江西省紅色文化遺產空間分布呈現“多主核+多副核+環核群”結構的集聚形態。其中“多主核”指吉安市、贛州市、上饒市,“多副核”指撫州市、萍鄉市,“環核群”指圍繞上述城市還分布著數量較多、較為密集的連接成片的帶狀集聚區。

江西省紅色文化遺產各地分布存在數量不均的主要原因有:舊址建筑類遺產主要包含會議舊址、學校、醫院、工廠等遺跡,這類遺產大多數是由宗祠、民房等當地建筑改造而成,保存較好且與當地居民的生產生活聯系密切,故現存數量最多。名人故居類遺址指革命名人在革命期間于當地活動時所居住的房屋,與舊址建筑類類似,該類遺產建筑使用率高,利于保存,但由于名人數量較少,該類遺產數量少于舊址建筑類。戰役遺址類遺產主要指敵我兩軍交火的戰場,或戰役時修建的軍事設施,該類遺產由于在革命活動期間易受到暴力破壞,難于留存;即便留存,其與當地居民的生產生活聯系不緊密,后期疏于管理,使用率低,因此此類遺產數量較少。烈士陵墓類與紀念建(構)筑物類遺產多數建于中華人民共和國成立后,但其被賦予的精神涵義源于新民主主義革命時期,故此兩類遺產屬于紅色文化遺產的范疇,應視為文物進行保護。兩者在單個行政單元內修建數量較少,故現存數量少。其他類紅色文化遺產包含石刻、標語墻、壁畫等,這類遺產難以保存,或遺跡的發現具有隨機性,所以數量少。

江西省紅色文化遺產分布的集聚區域,與土地革命時期活動發展所形成的贛東北革命根據地、井岡山革命根據地、湘贛革命根據地、中央革命根據地的空間位置大致重合(圖5)。而湘鄂贛革命根據地的紅色文化遺產集聚度低,故此處根據地存在遺產保護力度不足或遺產挖掘工作欠缺等問題。

2.2.2 子類空間分布特征

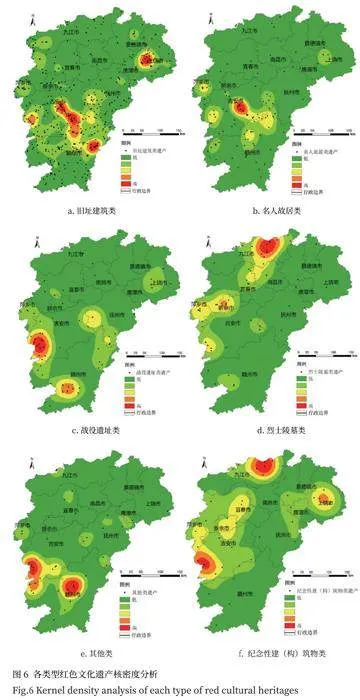

江西省革命活動復雜多樣,由此產生了豐富的紅色文化遺產類型。使用最鄰近指數與核密度分析法分析各類型紅色文化遺產的空間分布特征(表3,圖6)可知:

1)舊址建筑類紅色文化遺產共888處,主要分布在吉安市(215處)、贛州市(291處)、上饒市(105處),空間分布呈凝聚的“多主核+環核群”結構。其中“多主核”指吉安市、贛州市、上饒市,“環核群”指主核城市周圍還分布著數量較多、較為密集的連接成片的環狀集聚區。

2)名人故居類紅色文化遺產共154處,主要分布在吉安市(54處)、贛州市(52處),空間分布呈凝聚的“單主核+環核群”結構。其中“單主核”指吉安市,“環核群”指吉安市周圍以及贛州北部分布著數量較多、較為密集的連接成片的環狀集聚區。

3)戰役遺址類紅色文化遺產共81處,主要分布在吉安市(22處)、贛州市(22處)、撫州市(14處),空間分布呈凝聚的“單主核+單副核+條帶狀”結構。其中“單主核”指吉安市,“單副核”指贛州市,“條帶狀”指撫州西南部延伸至贛州東北部的中等集聚帶。

4)烈士陵墓類紅色文化遺產共62處,主要分布在九江市(19處),空間分布呈凝聚的“單主核+單副核+條帶狀”結構。其中“單主核”指九江市,“單副核”指新余市,“條帶狀”指九江市南部-南昌西北部以及新余市-萍鄉市-吉安市西南部的中等集聚帶。

5)其他類紅色文化遺產共48處,主要分布于贛州市(14處)、吉安市(16處),空間分布呈凝聚的“雙主核+環核群”結構。其中“雙主核”指贛州市、吉安市,“環核群”指上述主核周圍分布著數量較多、較為密集的連接成片的環狀集聚區。

6)紀念建(構)筑類紅色文化遺產共45處,主要分布于吉安市(11處)、九江市(9處),空間分布呈凝聚的“雙主核+單副核+條帶狀”結構。其中“雙主核”指九江市、吉安市,“單副核”指上饒市,“條帶狀”指宜春市西南部-新余市的中等集聚帶。

3 江西紅色文化遺產時空格局保護策略

3.1 構建“一帶、三核心、四片區”的空間保護格局

由前文對江西省紅色文化遺產空間分布的分析結果可知,無論是省域空間層面還是各子類遺產空間分布層面,紅色文化遺產的空間分布都具有一定的“點、線、面”形態。本部分從“點、線、面”三要素構建江西省紅色文化遺產空間保護格局,有利于有序地開展與推動紅色文化遺產保護工作。

“點”指確定紅色文化遺產核心保護圈,“線”指構建紅色文化遺產保護帶,“面”指形成紅色文化遺產保護片區。根據江西省域層面及子類遺產空間分布層面,可將遺產核密度高的“吉安市主核心區”“井岡山市主核心區”“瑞金市主核心區”劃定為江西省紅色文化遺產核心保護圈。江西省紅色文化遺產多分布于省域邊界,呈現“U”形分布,因此可構建遺產“U”形保護帶。同時,土地革命時期在各個根據地形成的紅色文化遺產具有同一主題性,且在根據地內遺產分布集聚成片,因此,可根據湘贛、湘鄂贛、閩浙贛、中央四大革命根據地的范圍,構建贛西、贛西北、贛東北、贛南四大紅色文化遺產保護片區。基于此,本文構建了“一帶、三核心、四片區”的江西紅色文化遺產空間保護格局。

3.2 整合區域文化遺產資源

在過去,有關部門對紅色文化遺產的保護利用多為單點發展,這導致遺產的發展勢單力薄,動力不足。而隨著國家文化公園、革命文物保護利用片區、國家文物保護利用示范區等新型政策的出臺,以及“紅綠古”旅游開發策略的興起,整合區域遺產資源,促進遺產集群保護的思想成為新趨勢。

本部分結合前文分析的江西紅色文化遺產空間分布以及江西的自然風光與民俗文化,整合區域資源,構造具有特色主題的五大紅色文化遺產保護發展片區:1)贛西北片區(原江西境內湘鄂贛革命根據地范圍)依托秋收起義、鄂贛革命根據地的創建以及廬山等自然風光,形成“紅色+綠色”的保護發展主題;2)贛西片區(原江西境內湘贛革命根據地范圍)依托安源路礦工人起義、井岡山革命根據地的創建、湘贛革命根據地的創建,以及武功山、仙女湖等自然風光,形成“紅色+綠色”的保護發展主題;3)贛東北片區(原江西境內閩浙贛革命根據地范圍)依托弋橫起義、贛東北革命根據地的創建、閩浙贛革命根據地的創建,以及景德鎮的陶瓷文化、鄱陽湖的綠色生態風光、三清山和龍虎山,形成“紅色+綠色+陶瓷文化”的保護發展主題;4)贛南片區依托共和國的創建、五次反“圍剿”戰爭、紅軍長征以及客家文化,形成“紅色+客家文化”的保護發展主題;5)南昌片區依托八一起義、滕王閣以及大南昌都市圈,以“紅色+古色+多元文化”為保護發展主題,且由于南昌市是江西省會城市,可將該片區打造成江西紅色文化的對外示范區。

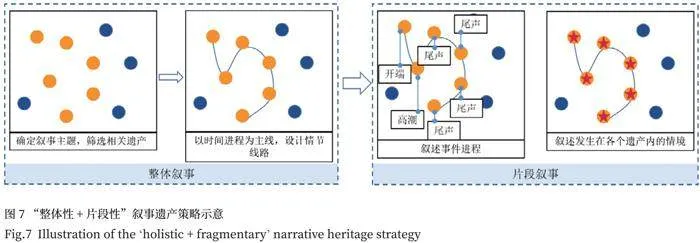

3.3 “整體性+片段性”敘事遺產

目前對紅色文化遺產的保護與開發主要是利用了遺產的紀念性功能,從而導致紅色文化遺產展示的方式以說教、宣教、灌輸為主,展示視角較為宏觀。因而對游客的吸引力不強,體驗感不足,紅色教育的效果不佳。而發揚紅色文化遺產的敘事功能指加強游客與遺產的互動,使游客在特有主題情境下代入角色,獲得沉浸式的體驗感,優化游客的體驗與紅色文化的傳播效果,從而實現更廣泛、更持久、更深入的革命文化傳播。

具體而言,整體性敘事首先需確定敘事主題,篩選相關遺產,而后以時間進程為主線,設計情節線路進行引導;片段性敘事指著重敘述某一革命事件的某一片段及事件進程;而采用“整體性+片段性”敘事可更完整地保護與開發紅色文化遺產(圖7)。以敘事“八一”起義為例,首先采用整體性敘述,整理出因八一起義而形成的紅色文化遺產,然后根據時間先后順序設計敘事路線:九江市采桑區二十五師參加南昌起義出發地-南昌市八一起義指揮部舊址-贛州市會昌區八一起義部隊會昌戰斗遺址-贛州市安遠縣天心圩整軍會議舊址-贛州市信豐縣“信豐整紀”舊址,最后在每處遺產點采用片段性敘述,展示當時發生的情境與該主題的進程。強化遺產敘事功能可以更形象地講述革命歷史,保護革命歷史的完整性。

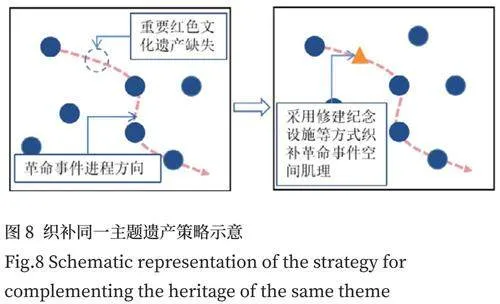

3.4 串聯織補同一事件遺產

串聯發展同一主題遺產指在江西省域范圍內,把由同一時期同一事件產生的紅色文化遺產進行串聯,并對其進行系統的管理與開發。目前,江西省有八一起義事件遺產、秋收起義事件遺產、井岡山革命根據地遺產、東固革命根據地遺產、湘贛革命根據地遺產、湘鄂贛革命根據地遺產、閩浙贛革命根據地遺產、中央革命根據地遺產,這8處遺產時間發展脈絡保存較為完整,可將這8條遺產脈絡在統一的歷史主題下進行串聯開發與管理。此外,與工人運動、農民運動、北伐戰爭、抗日戰爭、解放戰爭等重要歷史事件相關且已消失的紅色文化遺產,可通過在遺址、原址處復建或修建紀念館等形式,織補該事件在空間肌理的完整性,維護革命事件的時空延續狀態(圖8)。

4 結語

本文以江西省第一批不可移動革命文物名錄中的1 278處紅色文化遺產為研究對象,借助ArcGIS平臺,采用ENK組合模型,定量分析江西紅色文化遺產時空分布特征,并提出保護利用策略。研究可得:

1)江西紅色文化遺產形成于大革命、土地革命、抗日戰爭、解放戰爭4個時期,其中,土地革命時期紅色文化遺產數量最多,解放戰爭時期紅色文化遺產數量最少。新民主主義革命時期紅色文化遺產重心的演變在空間上體現為“西北-中南-中部-中南”的“V”形路徑。大革命時期,紅色文化遺產空間分布呈“單主核+單副核”結構,其中“單主核”指萍鄉市,“單副核”指九江市;土地革命時期,紅色文化遺產空間分布呈“多主核+多副核+多散點”結構,其中“多主核”指吉安市、贛州市、上饒市,“多副核”指撫州市、萍鄉市、宜春市,“多散點”指九江市、鷹潭市也有較多的遺產分布;抗日戰爭時期,紅色文化遺產空間分布呈“雙主核+雙副核+環核群”結構,其中“雙主核”指南昌市、上饒市,“雙副核”指九江市、贛州市,“環核群”指圍繞南昌市、上饒市、九江市、贛州市還分布著數量較多、較為密集的連接成片的環狀集聚;解放戰爭時期,紅色文化遺產空間分布呈“單主核+條帶狀”結構,其中“單主核”指贛州市,“條帶狀”指“九江-南昌-鷹潭”方向的中等集聚帶。

2)江西省紅色文化遺產共分為6類,分別是舊址建筑類、名人故居類、戰役遺址類、烈士陵墓類、其他類、紀念建(構)筑物類,其中,舊址建筑類遺址數量最多,紀念建(構)筑物類遺址數量最少。舊址建筑類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“多主核+環核群”結構;名人故居類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“單主核+環核群”結構;戰役遺址類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“單主核+單副核+條帶狀”結構;烈士陵墓類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“單主核+單副核+條帶狀”結構;其他類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“雙主核+環核群”結構;紀念建(構)筑類紅色文化遺產空間分布呈凝聚的“雙主核+單副核+條帶狀”結構。

3)根據江西省紅色文化遺產的時間分布特征,提出串聯織補同一事件遺產、“整體性+片段性”敘事遺產的策略;根據空間分布特征,提出構建“一帶、三核心、四片區”的空間保護格局、整合區域文化遺產資源的保護利用策略。

紅色文化遺產是中國共產黨領導人民群眾進行革命斗爭的寶貴印證,其對鞏固全黨全國各族人民團結奮斗的共同思想基礎起到了重要作用。研究江西省紅色文化遺產的時空分布特征及保護策略,可促進從時空角度對遺產開展保護與挖掘,為以后紅色文化遺產的遴選提供方向與借鑒,并助力革命老區的振興發展。但研究也存在以下不足:1)紅色文化遺產的時空分布特征受多重因素的共同影響,而本文僅從地理學空間視角進行分析,由此研究角度較為單一,研究成果存在客觀片面性;2)本文選取的研究樣本具有局限性,屬于革命價值高的第一批不可移動革命文物,并未覆蓋省內所有紅色文化遺產。因此,在后續的研究中,可將研究視角綜合,提升研究樣本的完整度,把對紅色文化遺產的研究與振興革命老區經濟充分結合,以點帶面推進地區鄉村振興。

注:圖片均由作者自繪。

參考文獻:

[1]RYONG P K. A study on the improvement of veterans affairs, Battle of Shandong Bridge, Gwangju’s only Korean War site of the battle[J]. The Journal of Humanities and Social Science,2021,4(12):2795-2807.

[2]DAMIEN M M. How to preserve the First World War military heritage[J]. International Journal of Sustainable Development and Planning,2014,9(19):99-110.

[3]WINTER C. Toursrm, social memory and the Great War[J]. Annals of Tourism Research,2009,36(4):607-626.

[4]CUFFEY R J. Introduction and update for the “Geology of the Gettysburg battlefied”and geology’s influence on military history[J]. GSA Field Guides,2015,16(40):573-577.

[5]DENTON K A. Exhibiting the past: Historical memory and the politics of museums in postsocialist China[M]. Hololulu:University of Hawaii Press,2013:454-470.

[6]陳曉剛,陳韓,杜春蘭. 紅色文化遺產保護與利用研究進展及發展趨勢述評——基于CNKI文獻的CiteSpace可視化分析[J]. 園林,2023,40(2):94-100.

[7]劉建平,李雙清. 鄉村紅色文化遺產的基本內涵、現狀及其原因分析[J]. 開發研究,2008(4):121-124.

[8]陳寧,徐茹. 紅色文化遺產保護助推鄉村振興建設的“荷塘經驗”[J]. 原生態民族文化學刊,2022,14(6):43-52,154.

[9]谷秋琳,藺寶鋼. 藝術介入視角下城市紅色文化遺產地展示的場所空間更新策略——以陜北為例[J]. 城市發展研究,2021,28(2):15-20.

[10]盧麗剛,易修政. 江西革命歷史文化遺產的保護與開發研究[J]. 農業考古,2010(3):281-284.

[11]賈旭東. 革命文物概念及其界定[J]. 北京師范大學學報(社會科學版),2018(6):141-145.

[12]劉建平,韓燕平. 紅色文化遺產相關概念辨析[J]. 寧波職業技術學院學報,2006(4):64-66.

[13]曾燦,劉沛林,李伯華,等. 國家工業遺產時空分布特征及影響因素——以中國四批國家工業遺產名單為例[J]. 熱帶地理,2022,42(5):740-750.

[14]耿滿國,張偉,唐相龍,等. 中國鄉村旅游地的空間分布特征及影響因素[J]. 世界地理研究,2024,33(2):151-163.

[15]周成,周霖,呂炯彥,等. 山西省紅色文化遺址的空間分異特征與要素關聯分析——以不可移動革命文保單位為例[J]. 干旱區資源與環境,2022,36(12):163-171.

[16]魏子元. 紅色文化遺產的相關概念與類型[J]. 中國文物科學研究,2020(1):12-16.

[17]蔣歡宜. 黔東紅色文化遺產的類型、特征及價值研究[J]. 阿壩師范學院學,2022,39(1):68-75.

[18]王治濤. 洛陽紅色文化遺產的分類和保護[J]. 地域研究與開發,2014,33(1):68-71.

作者簡介:

陳曉剛/1978年生/男/江西九江人/重慶大學建筑城規學院在讀博士研究生/江西師范大學城市建設學院(南昌 330022)/副教授/研究方向為風景園林遺產保護與城市設計

宋紹鵬/2001年生/男/河南平頂山人/江西師范大學城市建設學院(南昌 330022)/在讀碩士研究生/專業方向為風景園林遺產規劃與設計

陳韓/1999年生/女/湖南益陽人/江西師范大學城市建設學院(南昌 330022)/在讀碩士研究生/專業方向為風景園林遺產規劃與設計

基金項目: 國家革命文物協同中心一般項目(編號: 2023JXSDWWZX06)