基于居民意愿的低碳社區建設策略研究

摘要

低碳社區是低碳城市發展的重要空間,而在低碳社區建設中,居民的低碳生活方式、積極支持并參與低碳倡議的意愿至關重要。通過結合現有理論研究和相關政策文件,對低碳社區建設的發展進行梳理,指出現存問題,并以南京市鼓樓區石頭城社區為例,運用問卷調查法對社區中的居民進行低碳社區建設意愿探究,并提出相關建設策略。研究結果表明,居民意愿是影響城市低碳社區建設內容和效果的關鍵因素;基于居民意愿調查確立低碳社區建設內容、制度體系和實施對策,是一條行之有效的低碳社區建設路徑;基于居民意愿建設低碳社區的策略重點是加強居民對于低碳社區建設的參與度,尤其是養成居民自覺的低碳生活習慣和形成高水平的低碳管理系統。

關鍵詞

風景園林;低碳社區;公眾意愿;低碳改造;老舊社區更新

中圖分類號:TU986 文獻標志碼: A DOI:10.12233/j.gdyl.2024.03.012

文章編號:1671-2641(2024)03-0083-07

Abstract

Low-carbon communities are an essential space for the development of low-carbon cities, and in the construction of low-carbon communities, the low-carbon lifestyle of residents and their willingness to actively support and participate in low-carbon initiatives are crucial. By combining existing theoretical studies and relevant policy documents, the development of low-carbon community building can be sorted out, and the existing problems can be pointed out. Taking the Shitoucheng community in Gulou District, Nanjing City, as an example, a questionnaire survey is used to explore the residents’ willingness to build a low-carbon community, and strategic discussions are conducted. The research results indicate that resident willingness is a key factor affecting the content and effect of urban low-carbon community construction. Establishing the content, institutional system, and implementation strategies of low-carbon community construction based on residents’ willingness surveys is a practical path for low-carbon community construction. The fundamental strategy for building low-carbon communities based on residents’ willingness is to strengthen their participation in constructing low-carbon communities, especially to cultivate their conscious low-carbon lifestyle habits and form a high-level low-carbon management system.

Keywords

Landscape architecture; Low-carbon community; Public willingness; Low-carbon retrofit; Old community renewal

文章亮點

1)本文通過對低碳社區建設的典型案例進行剖析和理論研究概括,探索出了基于居民意愿調查的低碳社區建設路徑和指標;2)以南京市鼓樓區石頭城社區為例,進行了低碳社區建設的居民意愿調查分析和策略探討;3)研究結果表明,居民意愿是影響城市低碳社區建設內容和效果的關鍵因素。

“低碳社區”概念最早出現在2003年的英國能源白皮書《我們能源的未來:創建低碳經濟》中,并確定“低碳”指較低(或更低)的溫室氣體(以二氧化碳為主)排放,是應對世界氣候變暖的有效途徑[1]。趙思琪建立了“人-建筑-環境”三維低碳社區評估指標體系[2];唐雪松建立了包含土地利用規劃、道路交通規劃、綠地系統規劃、能源系統規劃、環境系統規劃、綠色建筑規劃6個部分的低碳社區規劃體系并構建低碳社區規劃實施績效評價模型[3];付琳等結合低碳社區試點地區的特點,初步構建了一套包含4個一級指標、32個二級指標的低碳社區評價指標體系[4]。2015年2月,國家發展和改革委員會辦公廳頒布的《低碳社區試點建設指南(2015)》中提到,低碳社區指通過構建氣候友好的自然環境、房屋建筑、基礎設施、生活方式和管理模式,降低能源資源消耗,實現低碳排放的城鄉社區,由此奠定了我國低碳社區建設的基本框架。2020年9月,我國政府明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”的目標。“雙碳”戰略的實施促使我國低碳城市建設的步伐進一步加快,低碳社區建設和管理轉型策略研究就更為迫切。

1 低碳社區建設發展和存在問題

1.1低碳社區建設發展

歷經20年的理論和實踐探索,低碳發展已成為人類實現可持續發展的共同選擇,低碳發展相關的政策體系也逐步形成。

在低碳社區建設實踐方面,國外起步早于國內,英國貝丁頓零碳社區(London Beddington Zero Carbon Community)建設重點關注建筑材料、太陽能裝置、雨水收集設施[5];丹麥Beder太陽風社區(Beder Solar Wind Community in Denmark)建設則集中在清潔能源、資源循環、低碳生活方面;瑞典哈馬碧社區(Hamabi Community in Sweden)建設則從生物能源利用、循環資源、公共交通方面入手;德國沃邦社區(Vauban)則是重點發展公共參與度和綠色出行[6]。

國內,國家發改委分別在2010年、2012年和2017年發起了低碳城市建設試點工作,并出臺了低碳社區試點建設指南和工作方案。一些地方政府還探索出臺了《低碳社區評價指南》《零碳社區建設與評價指南》等團體標準,并進行低碳社區試點建設:如上海世博零碳館堅持零碳排放、使用清潔能源、進行低碳規劃;廣東中山市小欖鎮北區社區將低碳理念與居民生活融合,通過能源可視化管理指導人們進行能源控制[7];揚州市南河下低碳社區采用經濟適用的低碳技術更新傳統建筑;深圳市新橋世居近零碳社區實施可再生能源利用、廢物資源化、社區景觀提升、社區碳賬戶及云碳智慧中心開發等方案。

1.2 存在的問題

綜合我國低碳社區建設發展的各個方面可知,低碳社區建設的理念共識已經完全確立,頂層政策設計、建設指南和評價標準也基本健全,技術體系發展足以保障低碳社區建設實踐的需要,但低碳社區建設的底層實施環節仍存在不容忽視的矛盾:一方面,低碳社區試點建設是一種自上而下的建設布局,居民的低碳建設意愿體現不充分;另一方面,低碳社區建設的絕大部分環節都需要借助社區居民行動才能落實,唯有居民自愿參與,才能使低碳建設的設想轉換為其自覺習慣、行為準則和責任。因此,只有居民自主自覺踐行低碳社區建設事務,才能破解這對矛盾,這正是本文研究的初衷。

2 基于居民意愿的低碳社區建設路徑探索

2.1 建設思路

所謂居民意愿,顧名思義就是人民的思想、感情、意愿。低碳社區建設需要特別重視對“居民共識”的調查、認定、體現、評估和反饋調整。民意數據是豐富的信息資源庫,低碳社區建設基于外顯居民意愿發現問題,確立方向,解決問題。

在對既有建筑改造主體行為意愿的研究方面,國外認為改造項目的成功應重點關注業主的改造意愿。Jagarajan Rehmaashini等[8]整理節能創新文獻發現,缺乏對節能建筑的了解以及未能認識到節能建筑所能帶來的好處,是業主不選擇節能建筑的主要影響因素。Theresa Weinsziehr等[9]通過案例研究發現,阻礙老齡化地區既有建筑節能改造的主要因素是家庭收入難以覆蓋改造投資、家里老人的數量過多等。

國內研究中,董聰[10]認為提高綠色家園建設中的個人滿意度是建設符合市場和環境要求的綠色家園的有效途徑。于偉[11]認為群體對個人的壓力直接影響個人環境意識,而個人環境意識可以提高對綠色產品價值的認識,間接促進綠色消費。

探索基于居民意愿的低碳社區建設路徑,就是探索如何基于對社區居民參與低碳社區建設的數據調查和分析,來構建低碳社區建設的內容和相關制度規范。

2.2 建設案例選擇

本文選擇的石頭城社區是具有南京特色的典型老舊小區,位于江蘇省南京市鼓樓區華僑路街道,轄區東起虎踞路,西至秦淮河,南臨清涼門大橋,北達北京西路,占地0.53 km2,共3 287戶居民,入住率100%,高于國家低碳示范社區的標準要求。社區地理位置優越,擁有南京國防園、古林公園、秦淮河和石頭城公園等大尺度的綠色公共空間,低碳建設的基礎良好。社區四周交通線密集,低碳交通改造空間充足。社區低碳改造不僅有利于社區內居民生活環境的改善,也對周邊生態環境整治、旅游景觀品質提升乃至整個城市低碳發展有積極影響。

2.3 案例社區低碳建設居民意愿

2.3.1 研究方法

本次調查采用問卷現場發放方式,調查對象主要為石頭城社區居民,共發放問卷100份,回收94份,問卷有效率94%。無效問卷產生的原因有3種:受訪居民家庭全員處于失業狀態;居民工作性質導致家庭排碳量異常;業主房屋作為非住宅使用。問卷調查分為4大部分[12]:第一部分是關于居民基本情況的調查,包括自然屬性、社會屬性和住房條件等;第二部分是關于居民參與低碳社區建設意愿的調查,包括參與意愿、交往意愿等;第三部分是關于居民對低碳社區建設內容的調查,包括對建設內容、重點、方式和居民參與方式的看法等;第四部分是關于居民對低碳社區建設效果評價的調查,包括對建設結果的看法。

2.3.2 居民基本情況與參與低碳社區建設意愿

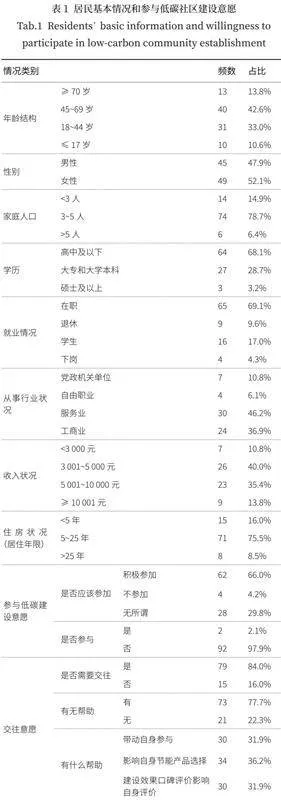

基于問卷調查得到居民基本情況和參與低碳社區建設意愿(表1),將其與南京市居民基本情況平均水準橫向比較,總結案例社區受訪者的特征。

1)自然屬性:年齡相對偏大,平均年齡接近48歲;女性多于男性;家庭人口處于正常狀態。

2)社會屬性:學歷層次總體而言較高,大專和大學本科學歷及以上占31.9%;整體失業率比較低,僅占4.3%;在職人口從事的職業主要是偏向于工商業和服務業等勞動密集型產業,而從事管理以及知識密集型產業的人口只占10.8%;整體收入一般,75.4%的受訪者月收入為 3 001~10 000元。

3)住房條件:大部分居住年限較長,超過25年的比例高達8.5%。

4)參與低碳社區建設意愿:總體參與意愿較高,其中66%的受訪者認為應該積極參加,但實際參加人數僅占2.1%;大多數受訪者認為需要交往,約77.7%的受訪者認為良好的鄰里關系對于低碳社區的建設有幫助,主要體現在鄰里的低碳生活方式能夠帶動自身參與到其中,鄰里對于節能產品的使用行為影響自身選擇,鄰里對于低碳社區建設效果評價影響自身評價等。

按照經濟條件和社會屬性對受訪者進行界定,大部分受訪者屬于社會中的中等階層,弱勢群體占據比例較低。但是,階層的不同會帶來價值觀、思維方式、文化背景、生活經歷等方面的不同,這就導致不同階層的居民對于低碳社區建設的關注和要求不同,必然使居民想法、需求與建設策略需解決的問題產生一定偏差。

2.3.3 居民意愿分析

在對建設內容的看法上,有8.5%的受訪者了解低碳社區的全部建設內容,有81.9%的受訪者了解部分內容,僅有9.6%的受訪者完全不了解。

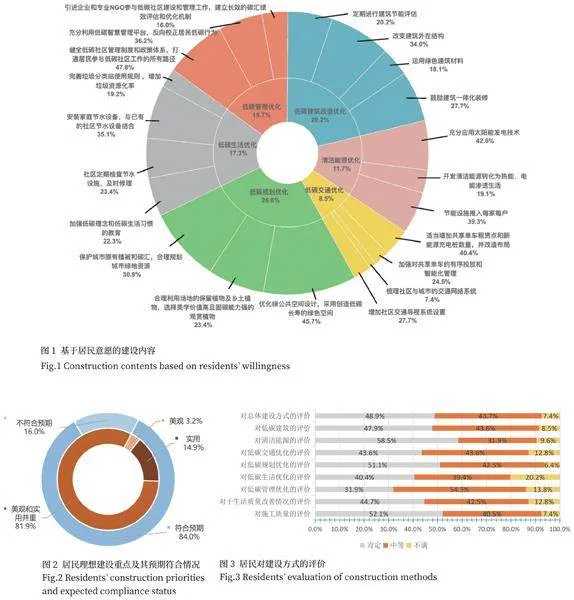

本研究基于居民意愿將建設內容細分為低碳管理優化、低碳建筑改造優化、低碳生活優化、清潔能源優化、低碳規劃優化及低碳交通優化6大維度。在此框架下,群眾普遍認同改造重心應聚焦于低碳建筑改造優化與低碳規劃優化(圖1)。

在對建設重點的看法上(圖2),81.9%的受訪者提出了美觀和實用并重的要求,且84.0%的人認為社區改造符合預期。

在對建設方式的看法上(圖3),48.9%的受訪者肯定目前的總體建設方式,認同率較高;超過一半的人對清潔能源和低碳規劃優化以及施工質量表達肯定;對低碳生活優化不滿意者數量最多,說明低碳生活方面需要進一步改進;其余改造項被大多人接受。

在居民對參與階段和方式的意愿上,46.8%的受訪者認為要在制定建設策略之前的調查階段收集居民的意見;21.3%的受訪者認為在施工方案批準后,需要確保居民了解施工細節;少數受訪者更希望在建設策略規劃階段、審查階段或實施階段參與。另外居民更愿意通過居委會系統地參與規劃過程,或自發地、有組織地參與到制定規劃的過程中。

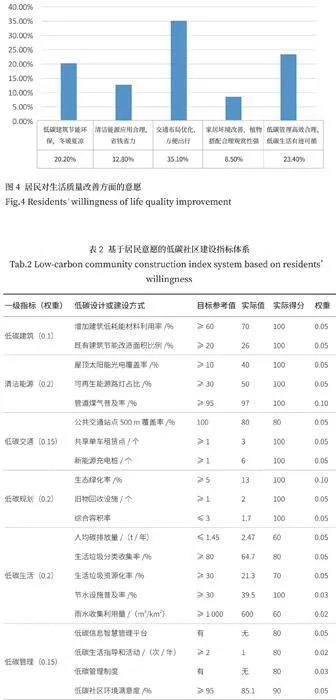

在對建設結果的評價上(圖3),總體滿意度較高,同時有87.2%受訪者認為低碳社區建設能夠提高生活質量,主要體現在交通便利、低碳管理高效、低碳建筑節能環保、清潔能源省錢省力和環境美觀等方面(圖4)。調查顯示,改造前對社區滿意者約占31.9%,改造后滿意者約占61.7%,有顯著增長。

2.3.4 基于居民意愿的低碳社區建設指標

本研究中的指標體系構建主要參考了《2018深圳市標準化指導性技術文件低碳社區評價指南》等政策指導文件。

總結上述的低碳社區建設調查結果,采用層次分析法計算指標權重,保留權重大于0.01的指標,作為本研究最終的低碳社區建設指標體系,并重新計算得到指標權重(表2)。可以看出,居民認同低碳社區建設和評估的指標主要集中在景觀和基礎設施系統、清潔能源和低碳交通、綠色建筑和社區規劃、低碳生活和管理系統等方面。

2.4 案例社區低碳建設綜合評價與分析

基于社區居民的評價調查(表3)和現場數據采集,參考國家低碳社區及零碳社區評價指南中的目標參考值給出指標得分(表2),并采用線性加權求和法,得到石頭城社區的綜合評分值為91.2分。

總體來看,石頭城社區在基于居民意愿的低碳社區建設指標體系下綜合評價較好,滿足成為低碳社區的相關標準,居民對低碳社區建設實踐的效果評價也較為滿意。在低碳建筑、清潔能源、低碳規劃方面得分較高,但在低碳生活和低碳管理方面仍有進步空間。

石頭城社區低碳建設也存在一些問題,如社區屬于老舊小區,存在沒有物業,排污管道常堵常溢,小區路面破損難行,住宅樓外墻斑駁脫落,大門銹蝕破爛等現象,多問題混雜導致低碳建設施工量增加、施工時間延長,從而影響居民正常生活。此外,需要確保新技術與現有社區技術體系完美融合,部分設施的建設需要改變原有社區結構,要求重新進行合理規劃與設計,盡可能減少居民的不適感。

石頭城社區的案例研究表明,順應居民意愿是低碳社區建設行之有效的途徑。當然,石頭城在建設高質量低碳社區方面還有提升空間,需要繼續發掘。

3 基于居民意愿的低碳社區建設策略

石頭城社區的低碳社區建設的后續優化可以考慮從以下幾方面入手:

1)社區建設重點的選擇:通過綜合評估社區現狀和居民意愿調查結果,確定建設重點應當以民為本,主要側重于提高居民的舒適性和便利性,并考慮到不同年齡段和不同工薪階層的居民情況。

2)低碳建筑:調查顯示,較多居民在意建筑外在結構,可運用導光管采光系統等技術[13]改造社區建筑的外在結構;許多居民希望采用建設設計一體化模式[14]建設社區;提高綠色建筑材料的使用率[15];使用成套技術施工[16]。

3)清潔能源:調查顯示,居民最支持太陽能的使用,可將太陽能配合風能、生物能等清潔能源使用;將節能設施從社區公共場所推入每家每戶;引入智能化系統,優化能源管理和設備運行。

4)低碳交通:改善共享單車租賃點和新能源汽車充電樁布局,如79號院中央和33號樓前可分別增設4~8個充電樁,西1門、西7門等入口增加共享單車租賃點;梳理社區與城市的交通網絡系統,增加社區東南部出入口的公交車站點,北部出入口公交站增設2~3個路線的公交車;增設社區交通導視系統,設計人性化的道路網絡,減少交通擁堵。

5)低碳規劃:優化綠地布局,利用植被進行綠地空間設計;植物配置注意喬木、灌木和草本植物的混合以及多樣性,并多采用鄉土植物,可選擇美學價值高且固碳能力強的觀賞植物[17]。

6)低碳生活:將居民家中的節水設備與已有的社區節水設備結合,并且定期檢查節水設施,及時修理;此外,在社區內增設2~3個垃圾分類站,如西1門、北門等居民經常出入地點,有條件可在如79號院等樓群內增設。

7)低碳管理:需建立居民參與機制,鼓勵居民參與社區規劃、管理和決策[18];社區需要充分利用低碳信息智慧管理平臺,以反向校正居民的低碳行為;引進企業和專業非政府組織參與低碳社區建設和管理工作,建立長效的碳匯績效評估和優化機制。

8)施工質量:提高從業人員的技術水平,增強其責任意識,保障施工質量;在監管施工過程,最大限度減少對居民日常生活的影響;設置專門接收反饋的部門,定期收集居民意愿。

9)經濟發展與低碳社區建設結合:調查顯示,居民多為中層階級,收入普遍低于一萬元,低碳行為較少。分析其原因可能是低碳行為的經濟成本略高,使用無償方式抵消碳排放的意愿較低[19]。所以可結合綠色金融行業,對居民的低碳行為進行一定獎勵,提高居民參與的積極性。

總之,居民是社區最直接的能源使用者和行動人群,只有了解居民的真實訴求,才能制定操作性強的建設方案[20]。基于居民意愿的低碳社區建設,目的是激發居民參與低碳社區建設的積極性,促進社區層面的人與自然和諧共處,促進“碳達峰,碳中和”目標的實現。

4 結語

本文通過對我國低碳社區建設進行發展梳理、典型案例剖析、理論研究概括和實地調查驗證,得出以下結論:1)居民意愿是影響城市低碳社區建設內容和效果的關鍵因素。眾多的理論研究和實踐驗證表明,基于社區居民意愿調查構建低碳社區建設方案和相關的制度體系,既符合社區低碳可持續發展的目標要求,又能滿足居民對于社區低碳改造建設的需要,因而能夠最大限度地激發社區各方人員參與低碳社區建設的積極性和能動性。2)居民意愿調查表明,城市低碳社區建設的策略重點在于低碳建筑、清潔能源、低碳交通、低碳規劃、低碳生活和低碳管理6個方面,尤其是培養居民自覺的低碳生活習慣和形成高水平的低碳管理系統;在具體的社區低碳化改造中,要充分考慮居民的定向需求,如基于年齡分類規劃、改造社區公共空間,要充分地分析低碳行為的便利程度、時間成本以及外部環境狀況,積極與低碳組織交流。

但本文研究選擇的是一個小型社區,問卷數量較少,數據類型較單一,由此得到的結論在普適性方面不理想,研究中所提出的部分策略的實施需要堅實的物質基礎和優秀的管理人才支撐,推廣方面也有一定的限制。從人類可持續發展的趨勢來看,低碳社區是未來城市社區發展的重要模式,未來低碳社區建設的細節尚需要從理論和實踐的角度深入探討,如低碳社區建設中可再生能源、節能技術、智能化系統等的研發與應用,社區居民低碳賬戶的建立與管理等等。

注:圖片均由作者自繪。

參考文獻:

[1]普雷斯科特. 低碳經濟遏制全球變暖——英國在行動[J]. 環境保護,2007(6):23-33.

[2]趙思琪. 我國低碳社區評估指標體系研究[D]. 北京:北京建筑大學,2015.

[3]莊雪松. 低碳社區規劃實施績效評價研究[D]. 武漢:華中科技大學,2014.

[4]付琳,張東雨,楊秀. 低碳社區評價指標體系研究[J]. 環境保護,2019,47(15):39-46.

[5]周小玲. 低碳社區典范:零能耗的貝丁頓社區[J]. 世界科學,2010(4):26-27.

[6]黃斌,戴林琳. 我國低碳社區公共參與機制構建探討[J]. 北京規劃建設,2011,140(5):69-73.

[7]張建軍. 低碳社區是如何“煉”成的[N]. 經濟日報,2022-08-07(007).

[8]JAGARAJAN R,ASMONI M A N M,MOHAMMED A H,et al. Green retrofitting-A review of current status, implementations and challenges[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2017,67(1):1360-1368.

[9]WEINSZIEHR T,GROSSMANN K,GR?GER M,et al. Building retrofit in shrinking and ageing cities: A case-based investigation[J]. Building Research and Inf7KP+adF1kCnO2XoI55efWg==ormation,2017,45(3):278-292.

[10]董聰,王晨,董秀成. 國際產業轉移對各國碳排放的影響研究——基于多區域投入產出模型[J]. 深圳社會科學,2021,4(2):61-74,119.

[11]于偉. 天津市綠色慢行空間系統規劃研究[D]. 天津:天津大學,2014.

[12]劉勇. 舊住宅區更新改造中居民意愿研究[D]. 上海:同濟大學,2006.

[13]北京科技大學體育館導光管照明[J]. 照明工程學報,2012,23(S1):223.

[14]史舒琳. 中國風景園林行業應對氣候變化和支持雙碳目標的現狀、需求與策略[J]. 中國園林,2023,39(3):34-39.

[15]羅也. 新型綠色環保建筑材料在建筑工程造價管理中的作用[J]. 低碳世界,2024,14(3):79-81.

[16]賈志峰. 低碳住宅社區規劃設計控制性指標體系研究[J]. 建筑節能,2013,41(8):67-70.

[17]楊鑫,張琦,薛雯丹. 城市街道空間綠地低碳綜合效益評估測算與精細化改造研究——以北京新街口片區為例[J]. 園林,2023,40(1):25-33.

[18]關心茹. 資產為本理念下社區更新實踐中的社區自治研究——以荊州市鳳臺坊單元為例[C]//中國城市規劃學會. 人民城市,規劃賦能——2023中國城市規劃年會論文集(11城鄉治理與政策研究). 成都:西南交通大學建筑學院,2023:7.

[19]程來安. 新形勢下做好政協社情民意工作的重要性[N]. 光華時報,2011-06-28(003).

[20]賀佳,張綠水. 基于“慢城”理念的南昌市里洲慢生活社區改造更新策略研究[J]. 廣東園林,2018,40(6):18-22.

作者簡介:

元陽/2004年生/女/江蘇揚州人/南京林業大學(南京210037)/在讀本科生/專業方向為城多規劃

陶姜憶/2004年生/女/江蘇南通人/南京林業大學(南京210037)/在讀本科生/專業方向為國林

(*通信作者)梁會民/1971年生/女/甘肅慶陽人/博士/南京林業大學(南京210037)/副教授/研究方向為區城與城市規劃、地理信息系統應用/E-mail:707734946@99.com

基金項目:南京林業大學大學生創新訓練計劃項目(編號:2023NFUSPITP0244)