圖解思維:提升小學生英語思維品質的圖示教學策略

基于《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)對于英語教學中思維品質的內涵解讀和培養路徑探究,本文提出了“圖解思維”教學實施策略,如運用時間線、循環圖、流程圖、T型圖、因果圖、韋恩圖等,促進學生理解、分析、評價與表達,實現思維品質的全面提升。通過具體實例的解析說明如何在教學中具體操作,如何體現指向主題探究的英語學習活動觀。

一、思維品質教學的核心要素與新課標導向

新課標的出臺,首先強調了思維品質培養的三大核心維度:觀察與辨析、歸納與推斷、批判與創新。這意味著教學活動的設計需兼顧對學生邏輯思維、辯證思維及創新思維的培育,同時注重對思維敏捷性、靈活性、創造性的激發,以及對批判性和深刻性的深化。課程實施層面,“學思結合、用創為本”的理念被奉為圭臬,通過學習理解、實踐應用及遷移創新的活動序列,力促思維品質的全面升級。

首先,思維品質的提升需基于學生已具備的思維基礎,明確定位與規劃。從小學低年級起,學生已展露思維萌芽,英語教學需善用其特殊性,以獨特方式促進思維品質提升,彰顯學科育人的特有價值。其次,思維品質與其他素養維度緊密聯結,形成一體。新課標明確指出,四大素養領域互相滲透、互動、協同演進,思維品質作為心智特質,貫穿于語言、文化意識與學習能力的提升全鏈條,其重要性不言而喻。最后,全面審視新課標,思維品質被持續強調。從課程性質的理性視角倡導,到課程理念的學思結合,再到目標、內容、學業質量、實施及命題的詳細規定,無不凸顯思維品質的重要性。總之,新課標清晰界定了思維品質的內涵、提升路徑,為教學實踐提供了科學指導,強調其在學生全面發展中不可替代的作用。

二、圖示法在思維品質提升中的應用實例

關于如何提升學生的思維品質,新課標在“課程內容”部分指出:借助圖表、思維導圖等工具歸納、整理所學內容。在中文語境中,我們通常將圖和表統稱為圖表。本文以圖“示”思維為題,總結圖在小學生思維品質提升教學活動中的設計和使用。

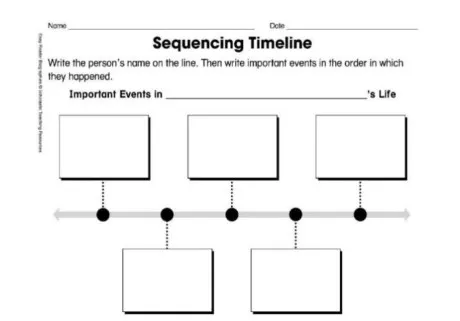

1. 時間線

時間線又名時間軸,是事件在時間上的可視化表示。時間軸通常用于視頻、教科書、文章以及其他媒體,用來記錄歷史。它也是一段時間的書面呈現方式之一,表示相關事件發生的順序。

在教學場景中,一種常見且實用的方法是在黑板上繪制一條橫線,并在其上標注關鍵的時間節點(如下圖)。這樣做有助于教師和學生通過時間線索串聯起主要的故事情節,從而更好地理解和記憶教學內容。

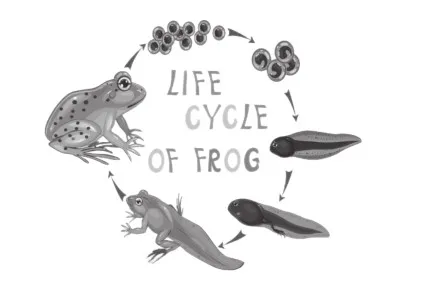

2. 循環圖

循環圖作為一種專門用于描繪循環過程的圖表,有助于學生更好地理解和記憶季節的循環變化。在小學英語的教學過程中,季節與月份是常見話題,循環圖就常被用作教學輔助工具。

另外,不少英語教材中都有涉及水循環和生命循環的內容。循環圖可以幫助學生直觀理解水循環各階段及水在地球各部分的循環流動,以及生物從出生、成長、繁殖到死亡的各個階段(如下圖)。

3. 流程圖

流程圖是流經一個系統的信息流、觀點流或部件流的圖形代表,也可以用于展示步驟,例如泡茶,或者做某項手工的順序。

如果是呈現說明文中的先后順序,常用的語言素材往往是:first,then,next,after that,later,eventually,finally。

例如Water單元以“水”為話題,教材中討論的話題為Make tea,講述的是祖孫兩代人沏茶的過程。這是孫女學習沏茶的過程,也是傳承優秀傳統文化的過程。本課要求學習的語言知識為:First/ Next/ Then/ Finally,教師選用流程圖展示沏茶的過程(如下圖)。

4. T型圖

T型圖是一種用于比較和對比某個主題特征的圖表。它主要將一個主題區分為兩個不同的集合,這形成了一個T形狀,頂部有一個重要的標題,兩側有兩個不同的部分。

T型圖(如下圖)可以呈現一個話題的兩個方面,例如,支持和反對一個論點、優點和缺點、事實與觀點。

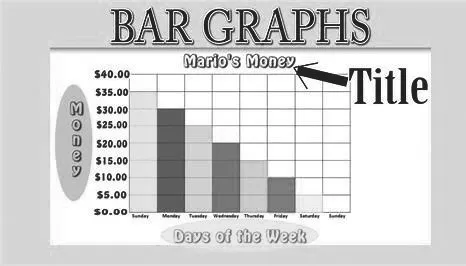

5. 條形圖

條形圖是一種比較不同值的圖表,長條代表更大的數字。條形圖也稱為條形圖表,條形圖分為兩種:水平條形圖、垂直條形圖。當我們想要顯示不同事物在大小或價值方面的比較時,可以使用條形圖。

下頁這個條形圖就很有趣,直觀地顯示了一個小朋友一周之內零花錢的變化情況。教師根據這個圖,就可以設計語言課堂的教學。在具體使用中,可以將故事改編,把美國小朋友變為自己班里的小朋友,把美元變為人民幣。這樣可以增加活動和語言材料的真實性,拉近學習內容和學生之間的距離。

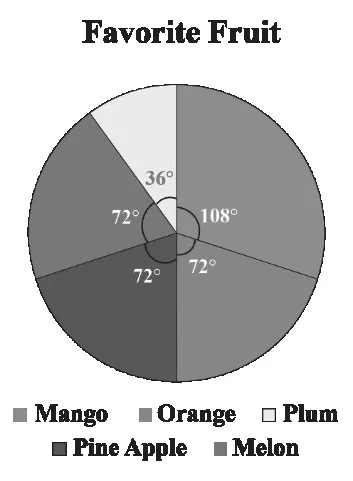

6. 餅圖

餅圖是一種圖表,用于表示數據的相對大小。餅圖的每個部分代表數據的一部分,并且每個部分的大小與其所代表的數據量成比例。餅圖是一種很好的數據表示方法,可以用來比較不同類別之間的數據。

下圖就是教師借用數字教學平臺,根據投票結果即時生成的餅圖,直觀地呈現班里學生最喜愛的水果的結果。

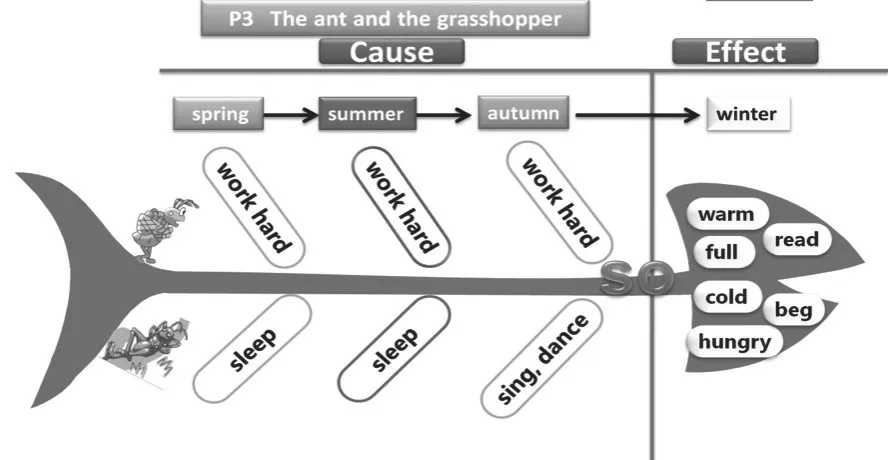

7. 因果圖

因果圖是一種視覺工具,用于通過以遞增的細節圖形顯示特定問題或效果潛在的邏輯成因,揭示其因果關系。它也被稱為石川圖、魚骨圖。

例如在Colour單元以“顏色”為話題,第四課時為Read a story故事文本,來自《伊索寓言》中《螞蟻與螞蚱》的故事,讓學生通過閱讀感受四季的顏色。在教學過程中,教師首先要引導學生觀察四季的顏色變化,培養學生觀察、分析與比較的思維能力,同時教師也可以在圖示中用相應的顏色對四季進行區分。其次,在故事推進過程中,教師要帶領學生從閱讀中獲取“勞而獲”與“不勞無獲”的因果關系及其邏輯形成原因。因此教師選用魚骨圖示,清晰地展示過程與結果的形成原因,如下圖所示。

8. 韋恩圖

韋恩圖是一種廣泛使用的圖表樣式,它顯示了集合之間的邏輯關系。典型的韋恩圖如下,可以用于表示兩者之間相同的部分。也有的韋恩圖是由三個圓構成的,顯示三者之間的交集。通過韋恩圖描繪對比事物之間的交集與并集,進而直觀展現其共性及個性。

總之,圖示法通過直觀化復雜信息,可以降低理解難度、激發學生興趣、促進記憶,同時鍛煉邏輯、創新及批判性思維能力。新課標倡導的“學思結合、用創為本”的英語學習活動觀,與圖示法的應用相輔相成,共同推動學生思維品質的全面提升。在教育評價體系下,圖示法不僅輔助教學內容的呈現,亦成為衡量學生思維發展與學業質量的重要參考,確保教學活動與評價的一致性。因此,圖示法在小學英語教學中的科學運用,不僅是教學策略的創新,更是落實新課標精神,培養未來社會所需人才的關鍵路徑。

(作者單位:陳 剛 廣州商學院;宿 謙 山東省濟南陽光100中學;葉建軍 上海市浦東教育發展研究院)

注:本文系中國外語與教育研究中心第十一批“中國外語教育基金”項目課題“新課標背景下英語與科學融合的大單元教學研究”,子課題“學科融合視域下職前小學英語教師跨學科教學設計素養提升路徑研究”(課題編號:220110)、廣州商學院2022年度校級質量工程高等教育教學改革項目(課題編號:2022JXGG20)“基于課標的英語教育方向本科生跨學科教學能力提升路徑研究”、2024 教育部產學合作協同育人項目“基于虛擬現實技術的應用語言習得的實踐教學研究”(課程編號:231100457230055)的研究成果。