“五線一體”化學教學模式的實踐與探索

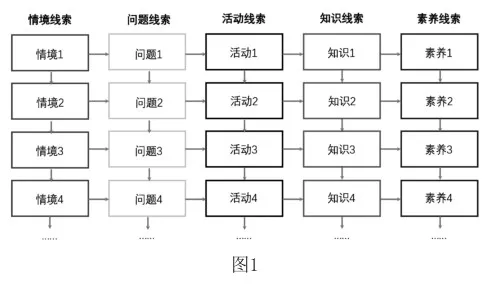

對于一線教師來說,如何讓核心素養在課堂落到實處是一個難題。在當今化學課堂出現了兩個誤區:有的教師在課上只注重知識的落實,將核心素養拋置一邊;有的教師則是為了講核心素養而講核心素養,收效甚微。針對當今化學課堂的現狀和高新區“教學模式建構”的契機,筆者經過多次嘗試,總結出了“五線一體”教學思路(見圖1):

該教學模式可以將教學中情境創設、問題設置、活動設計、知識結構、素養滲透的脈絡清晰呈現,并且相互聯系、層層遞進,結合信息化教學手段、小組合作學習方式及多種評價激勵方法使化學核心素養在課堂落地生根。讓課堂既有仰望星空的理論高度,又有腳踏實地的落實效果。

案例一 新授課:海水“制堿”

一、教學目標

1. 認識純堿等鹽類物質的重要性質,理解復分解反應的實質。通過對純堿性質的實驗探究,提高學生運用觀察、實驗等方法探究物質性質的能力。

2. 了解純堿在日常生活和工業生產中的應用。通過對氨堿法制取純堿的反應原理的分析,讓學生初步學會運用比較、分類、歸納、概括等方法獲取信息并對信息進行加工的能力。

3.通過了解科學家侯德榜的事跡,激發學生的愛國熱情,樹立正確的人生觀。讓學生認識到化學反應與社會發展、日常生活的密切關系,樹立元素守恒觀、微粒觀以及正確的科學價值觀。

二、重、難點

重點:一是研究物質的一般思路方法;二是分類觀、元素觀、微粒觀、價值觀的形成。

難點:一是從宏觀現象到微觀本質剖析事實;二是系統分析的方法在化學學習中的重要性。

三、“五線一體”教學模式(見圖2)

“五線一體,橫縱貫通”,教學思路只是為核心素養的達成提供了路徑,要真正提高本節課的效率與效果,還需要各個環節的精細化設計、合理的引導。為此,在實際教學過程中,我運用了以下信息化輔助手段和合作學習方式。

1. 微課的運用提高教學效率

本節課的難點是復分解反應的微觀實質和氨堿法制純堿。由于微觀粒子的運動不可感知、難以展示,學生在學習過程中,對于抽象的物質微觀結構單憑想象覺得難以理解。本節課制作的“復分解反應微觀探秘”微課將抽象的微觀變化過程直觀地展現在學生面前,將宏觀現象與微觀實質緊密聯系,培養了學生宏觀辨識與微觀探析的核心素養。另外,對于一些高難度實驗,傳統的教學方法只是由教師重點強調而已,沒有實際操作的可能。運用現代信息技術則可以將這些實驗呈現出來,學生既可以清晰地看到實驗全過程,又可以收獲知識與能力,使學科內容得到一定程度的深化。例如,課堂上無法實現的“氨堿法制純堿”實驗也通過微課程在課堂上呈現,大大提升了課堂效率,增強了課堂效果。

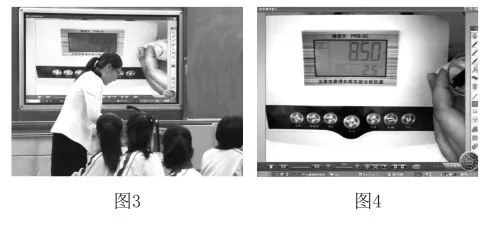

2. 將數字化實驗引入課堂,增強教學效果

與傳統實驗相比,數字化實驗可以用數據記錄和呈現某些不易觀察的現象。采用定量方法研究物質的變化及變化規律,比傳統實驗方法更先進、便捷、實時、準確、綜合、直觀,大大提高了課堂效率。實驗中,通過電子設備采集、記錄數據,并用表格或圖像的方式呈現,有利于培養學生對數據的分析和處理能力。在化學教學中引入數字化實驗,可以培養學生獲取信息、讀表識圖的能力,為培養化學核心素養打下堅實的基礎。

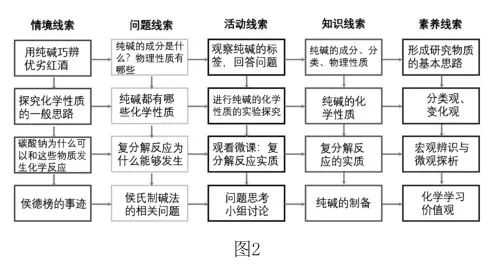

3. 即時投影使展示更加清晰、多元

在以往的展示環節,黑板板演展示是最常用的方式,但是這樣的展示方式不適合化學實驗,不利于全班學生細致地觀察實驗現象,也無法重現實驗中出現的問題。所以,在本節小組實驗過程中,我采用即時拍照、錄像的方式及時利用多媒體將實驗現象和過程進行展示,清晰、全面而且可以重現,規范了學生的實驗操作。在化學方程式的書寫環節也采用實物投影的方式,節省了課堂時間,提高了課堂效率。(圖3為多媒體展示實驗操作、現象;圖4為用pH計測定飽和酸鈉溶液與飽和碳酸鈉溶液的酸堿度。)

4. 課上運用小組捆綁評價方式,課下運用大數據分析教學效果

利用數據統計、分析技術,對學生行為過程及結果數據進行分析,診斷學生的學習風格、學業與心理狀況,辨識學習需求等,有利于教師對學情的全面了解,以便下一步采取更有針對性的教學,也使評價更為客觀、公正。

案例二 項目式探究活動課

魯教版化學教材在“氧氣的化學性質”這一部分設計了氧氣與木炭、氧氣與鐵絲、氧氣與蠟燭反應三個經典實驗,其目的為讓學生學會通過實驗去探究物質的化學性質。此時,學生已經觀察過教師的課堂演示,對實驗有著極高的熱情,但是對實驗的現象還存在某些不解。例如,認為某些實驗成功率較低,實驗現象還不夠明顯,或者感到有些實驗具有一定危險性而不敢操作。基于上述分析,筆者確定了本節項目式活動課的教學目標,制作了“五線一體”教學模式圖(見圖5),從已有的探究實驗出發思考如何改進和優化實驗,讓學生形成系統分析問題的創新能力,從而培養創新思維、提高科學素養。

本節課重點培養學生的系統分析能力和實踐創新能力,幫助學生構建一個有序而開放、靈活的認知結構,并且使學生逐步樹立創新意識和探究精神,為科學素養的形成和終身發展奠定了良好的基礎。本案例的實施過程讓筆者意識到“五線一體”教學思路不僅僅適用于化學新授課,還適用于復習提升課、項目式活動探究課等課型。本課例在實施過程中主要在合作學習的基礎上進行了以下特色創新:

一是將課上的學習小組延伸至課下的探究團隊。在以往的合作學習中,小組成員主要是在課上進行合作探究、交流展示、“兵教兵”等環節,而在課下缺少互動。本節課完成后,學生的創新欲望依舊高漲,在課下自發結成探究團隊進行進一步的創新實驗設計,真正增強了學生的科學探究與創新意識。創新案例如下:

自主創新實驗一:用T型管探究氧氣的物理性質。有的學生在發生裝置末端加了一個T型管,將帶火星的木條分別置于T形管的上、下兩端,驗證氧氣的密度,讓小裝置發揮大作用。

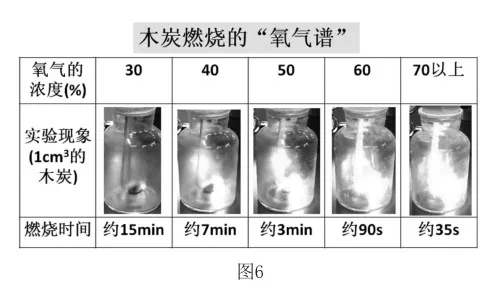

自主創新實驗二:繪制木炭燃燒“氧氣譜”。學生用不同濃度的氧氣分別跟相同規格的木炭反應,記錄燃燒時間與實驗現象,制作出木炭燃燒的“氧氣譜”(見圖6),形成了從定性到定量的研究思路。

自主創新實驗三:蠟燭與氧氣的系列探究實驗。有的學生則開展了蠟燭與氧氣反應的系列創新實驗,從多個角度發現了其中一系列的規律,真正展現了“我能創新”。

二是將課上的展示拓展為課下“互聯網+”的展示方式。“互聯網+”教育的模式逐漸走進我們的課堂,利用微信平臺,可以突破課堂的時空限制,改變傳統課堂形式,豐富了學習方式,將課上的探究延伸到課下。學生紛紛在微信群中展示自己的探究實驗成果,展示自己錄制的創新實驗視頻。

三是創新建立多元化的評價方式。通過創新實驗評比,評選出 “創新實驗之星”“創意小達人”“科學探究小名士”進行集中表彰,大大激發了學生的化學學習積極性。

本節課以“五線一體”為脈絡線索,創新實驗為載體,將以往的合作學習進行多方位的拓展,引導學生主動通過思維活動,去獲得解決問題的思路,在解決問題的過程中,學生的創造精神和創造力得到極大的激發。蘇聯教育家蘇霍姆林斯基說:“人的內心里有一種根深蒂固的需要——總想感到自己是發現者、研究者、探尋者。我認為,不斷扶植和加深學生想成為發現者的愿望,并通過特殊的工作方法實現他的這一愿望,是一項十分重要的教育任務。”如果說以前的創新實驗是“授人以魚”,那么本節課的目的則是“授人以漁”。

“五線一體”的課堂也影響到了學生未來的發展。一位學生畢業升入高中后對我說:“老師,我別的學科在班里并不突出,但是我的化學入學成績是全班前三,我將來一定要學化學專業。”有的學生則給我說:“老師,我感覺高中的化學學習一點也不吃力,很多學科思想在初中時您已經在課上給我們滲透或者在課下探究實驗時涉及了。”我們不一定要將學生培養成化學家,然而,將學生培養為有科學素養的人,才是核心素養真正落地生根的體現。

(作者單位:山東省濟南高新區教育文體部)