消失的畫作與女性的覺醒

書名《樓梯上的女人》

作者"本哈德·施林克【德】

譯者"印芝虹

出版"南海出版公司

談到德國作家本哈德·施林克,繞不開的話題是他與法律事務之間深厚的淵源。1989年,他以推理小說家的身份為人所知。在此之前,他是德國北萊茵-威斯特法倫州憲法法院的法官,還在波恩、法蘭克福的兩所高校擔任法學教授。多重身份的加持,造就了一個與眾不同的施林克——他精通法律事務,卻又不拘泥于法律條文。在他看來,每樁案件的背后,都隱藏著一個鮮活的生命。而追溯這些生命不為人知的往事,就是小說家的職責。

一幅畫作引起的風波

《樓梯上的女人》即是如此。敘述者“我”年過六旬,是一家律師事務所的資深合伙人,最擅長處理企業并購重組之類的經濟案件。但在40年前,初出茅廬的“我”能夠接觸到的無非是一些無關緊要的小案子。比如,為寂寂無聞的藝術家解決作品歸屬權的問題。“我”的第一個委托人是畫家卡爾·施溫德。如今聲名顯赫的他應該很少想起自己初入行時的窘迫,但“我”卻從未忘記當時的情形。

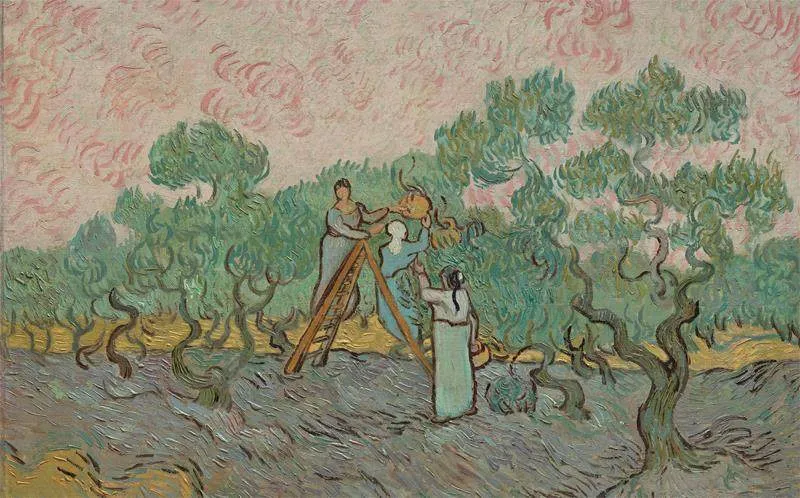

施溫德曾經創作過一幅畫作,名為《樓梯上的女人》。畫中人是富商彼得·貢德拉赫的妻子伊雷妮。他為她作畫,更與她相愛,開始了一段纏綿悱惻的戀情。且不說這種突如其來的感情是否符合世俗倫理,但它的存在的確令當事人感到難堪。很快,被激怒的貢德拉赫就展開了他的報復行動:他在畫中人的腿部、胸部、腹部以及背景的樓梯處留下深淺不一的污漬,還要求施溫德對其進行修復。

沮喪的施溫德向“我”求救。但“我”對此無能為力。“我”很清楚,貢德拉赫在毀壞他的私人收藏,但并沒有侵害畫家的權益。他的行為不構成“侵權”。因為按照德國法律規定,“侵權行為的成立,得要在它危害到原創者的利益時才行,也就是說當受損作品被一個較大的人群看到時,原創者的利益才需要被保護;假如所有者僅在私人領域展示作品,那么他便可以為所欲為”。

消失的畫作與女性的覺醒

到了這里,這場糾紛似乎就要掀起一場風波,但隨之而來的變故卻令所有人大跌眼鏡。貢德拉赫語氣強硬地告訴“我”,他想要與畫家簽署一份協議,以便結束兩人之間曠日持久的紛爭。而恰恰就在此時,畫作消失了,與它一起失蹤的還有美麗的伊雷妮。仿佛人間蒸發一般,誰都不知道她的下落,更別提要妥善安置那幅畫作。40年后,備受爭議的《樓梯上的女人》出現在某個畫展上。闊別多年的幾個人重新聚到一起。此時,“我”已經功成名就,而伊雷妮則重病纏身。

“我”承認“我”很愛她,但“我”并不了解她。曾經,“我”自以為是地相信她“只有以柔和、誘惑和委身”才能在男權當道的世界里得以自保,但其實她從未放棄她的反抗。她既不是貢德拉赫手中的玩物,也不是激發施溫德創作靈感的繆斯,更不是“我”想象中的落難公主。她就是她自己,“永遠不會從屬于擺布她的人”。而所有的一切,畫畫也罷,愛情也好,都像是一種游戲,“她會配合游戲,但她終將脫身”。

再來看看“我”自己。在伊雷妮面前,“我”總是太過笨拙、無能。除了讓“我”津津樂道的中產生活,“我”對這個世界一無所知,既未品嘗過人世的艱辛,更不了解她的內心所愿。在她看來,“我”總是高高在上,以俯視的姿態面對人間疾苦,似乎是要審判眼前的每一個人。就像她所說,“是不是與法律打了一輩子交道之后,人就會變成這樣,不再關心那個人是誰,而只在乎那個人是不是對的,另一個人是不是有錯”。

法律是高高在上的嗎

不得不承認,伊雷妮說對了。她的這番話總是讓“我”想起40年前的一件往事。彼時,“我”23歲,剛剛順利通過了兩輪國家法律考試。“我”立志成為一名受人尊敬的法官,但在參加司法部面試時,面試官的一席話卻輕易打消了“我”對這個職業的憧憬。那位老先生語重心長地告訴“我”,法官究竟意味著什么。“您看啊,假如您下個月開始工作,接下來四十二年的時間,您都要對他人作出判決。您將坐在高堂之上,其他人坐在下面,您將會聽他們說,也會對他們說,偶爾向他們投去一個微笑,但最終您將自上而下做出裁決——誰占理,誰無理,誰失去自由,誰保有自由。”

這似乎是在提醒“我”,高高在上地俯視眾生,從來不是法律存在的目的。要想成為一名合格的法官,“我”必須首先從律師、法律顧問、偵緝警員做起,在“從下到上地對這個法律世界進行過觀察之后”,在積累了足夠的經驗與判斷能力之后,一步一步深入法律的核心,從而真正懂得法律存在的意義。于是,“我”接受了他的建議,進入律師事務所,開啟了長達四十年的職業律師生涯。

施林克的“情感教育”

但事實上,如此漫長的從業經歷并沒有真正消解“我”內心深處的焦慮,哪怕“我”早已是律師事務所的資深合伙人。四十年的執業生涯就像一種單調重復的例行公事:案子接著案子,委托人接著委托人,合同接著合同。而“我”就是法律系統里一顆小小的螺絲釘,機械地完成所有必需的流程。“沒有什么事情是我離不開的,也沒有什么事情是離不開我的。在所有攤在我面前有待去做的事情里,我都是可以被替代的;唯有那些被我拋在身后已經做過的事情里,我是無可取代的。”

還好,“我”遇到了伊雷妮。她以她的溫柔、包容,慰藉著“我”那顆惶惶不安的心。“我”曾經無數次想象,這個站在舊生活階梯上的女人,會與“我”一起攜手并肩,共同邁入新生活的大門。但她卻在質問“我”,到底為這個世界做了什么?是否曾經為被奪走健康的病人、被丈夫毆打的婦女、流離失所的難民做過代理?到了這里,《樓梯上的女人》就成了施林克的“情感教育”文本。伊雷妮就是“我”的老師。她告訴“我”,人生從來不是只有一種形態。要成為一名真正的律師,首先要關注的便是那些生活在陰影里的弱勢群體。

編輯:黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com

新書速遞

"《建筑倫理學》"

盛可以" 著

作家出版社

在錢鐘書看來,借書是走進愛情的一把密鑰,一借一還就有了往來。在女作家盛可以看來,蓋房是深度刺探世情倫理的一塊“試金石”,在一磚一瓦的增減中,世俗的親密關系或被還原,或被放大,或被扭曲……讀者可以從《建筑倫理學》這本用文字建筑的小說之屋里,透過家庭、親情、鄉村倫理間的復雜糾纏、攪拌混凝,感受作者對生活與人性的深刻洞察。

——商曉藝