國內科技期刊集群網(wǎng)站建設特點及其對單刊網(wǎng)站的啟示

[摘 要] 以國內發(fā)展較成熟的7家期刊集群網(wǎng)為對象,采用網(wǎng)絡調研和統(tǒng)計分析等方法,對其菜單導航、欄目、功能、知識服務等進行調研,總結其共同特征和特色之處,并從中得出單刊網(wǎng)站可借鑒之處。結果發(fā)現(xiàn),樣本期刊集群網(wǎng)建設共同特點主要有:注重資源一站式檢索、重視文章推廣、注重文獻資源整合、注重學科資訊服務、注重融合新技術拓展期刊傳播形式、注重集群內各刊發(fā)展動態(tài)報道、網(wǎng)站功能設置特色鮮明;其主要特色在于:為用戶提供多樣化服務和學術交流平臺;整合資源,提供各類數(shù)據(jù)庫和科研數(shù)據(jù)服務;融入AI技術,提升用戶體驗;展示期刊辦刊理念和編輯風采。單刊網(wǎng)站建設可從布局重點突出且特色鮮明的功能模塊、創(chuàng)新文獻服務模式、實行差異化的宣傳推廣策略、打造學科資訊匯集平臺、以知識服務推動期刊轉型、培養(yǎng)人才做好內容運營等方面進行借鑒。

[關鍵詞] 科技期刊 網(wǎng)站建設 資源整合 知識服務 期刊集群網(wǎng)

[中圖分類號] G231 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009-5853 (2024) 05-0066-09

National Domestic Scientific Technology Journal Clustering Website Construction Features and Their Enlightenment

Guo Yihua

(Editorial Office of Tropical Geography, Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou, 510070)

[Abstract] Taking the seven more mature journal cluster networks in China as the research subjects, this study employs methods such as web survey and statistical analysis to investigate their menu navigationpvUfoU/vHASPA+9rIDlXiw==, columns, functions, and knowledge services. It summarizes their common characteristics and distinctive features and derives lessons that can be learned by individual journal websites. The results reveal that the common features of the sample journal cluster network construction mainly include: focusing on one-stop resource retrieval, emphasizing article promotion, paying attention to the integration of literature resources, focusing on subject information services, integrating new technologies to expand the forms of journal dissemination, emphasizing the reporting of development dynamics within the cluster, and having distinct website function settings. Their main characteristics lie in: providing users with diversified services and academic exchange platforms; integrating resources to offer various databases and scientific research data services; incorporating AI technology to enhance user experience; and showcasing the journal’ s editorial philosophy and editorial style. Single scientific journal website construction can draw lessons from aspects such as highlighting key and distinctive functional modules in layout, innovating literature service models, implementing differentiated publicity and promotion strategies, creating a platform for gathering subject information, promoting journal transformation through knowledge services, and cultivating talents for good content operations.

[Key words] Science and technology journals Website construction Resource integration Knowledge services Journal cluster websites

科技期刊傳承人類文明,薈萃科學發(fā)現(xiàn),引領科技發(fā)展,直接體現(xiàn)國家科技競爭力和文化軟實力,是開展學術交流與傳播、推動科技創(chuàng)新的重要陣地。國家高度重視科技期刊的發(fā)展,制定了一系列政策推動期刊高質量建設,如《關于推動學術期刊繁榮發(fā)展的意見》[1]《關于推動出版深度融合發(fā)展的實施意見》[2]等文件,提出要加強學術傳播、知識服務,不斷提升期刊的品牌知名度和學術影響力。

在期刊融媒體發(fā)展背景下,雖然移動端的微信公眾號、App等新媒體受到青睞,但官方網(wǎng)站依然是期刊集中展示形象、服務功能、發(fā)布內容的主陣地,也是其他各類媒體平臺獲取可靠信息的源頭。在分散化、碎片化閱讀盛行的當下,期刊網(wǎng)站通過集中、系統(tǒng)、權威的知識供給,為用戶提供一站式、個性化的學習體驗,已成為期刊重要的對外展示平臺、學術傳播平臺和知識服務平臺[3][4]。優(yōu)質的網(wǎng)站可有效促進期刊與讀者、作者和同行之間的交流和合作,有利于提升期刊的知名度和品牌形象。因此,加強期刊網(wǎng)站建設具有持續(xù)的現(xiàn)實意義。當前,關于期刊網(wǎng)站建設研究成果豐碩,主要集中在期刊官方網(wǎng)站的建設問題與對策[5][6][7][8][9]、評價指標構建[10][11]、技術應用[12]、服務功能[13][14][15]、運營策略[16][17]等方面。上述研究對象多為單刊或少數(shù)期刊,在全面性和代表性上有所欠缺。已有研究顯示,當前部分期刊官方網(wǎng)站的重點依舊是當期和過刊文章、編輯部動態(tài)以及一些活動公告的發(fā)布,缺乏更多深層次的知識服務[18],期刊官方網(wǎng)站的建設質量還有待提升。

近年來,國內期刊集群化發(fā)展迅速[19],尤其是在集群網(wǎng)站的建設質量[20]方面取得明顯成績,在功能設計、信息傳播、用戶體驗等方面進行改進和創(chuàng)新,滿足用戶多元化需求,為期刊發(fā)展注入新的活力和動力,其網(wǎng)站建設具有較高參考價值。因此,本文以國內7家發(fā)展較成熟的期刊集群網(wǎng)站為研究對象,分析其在菜單導航、欄目、功能、知識服務等方面的共同特征和特色,并探討其對單刊網(wǎng)站建設的啟示,以期為國內期刊網(wǎng)站建設提供有益參考。

1 研究對象與方法

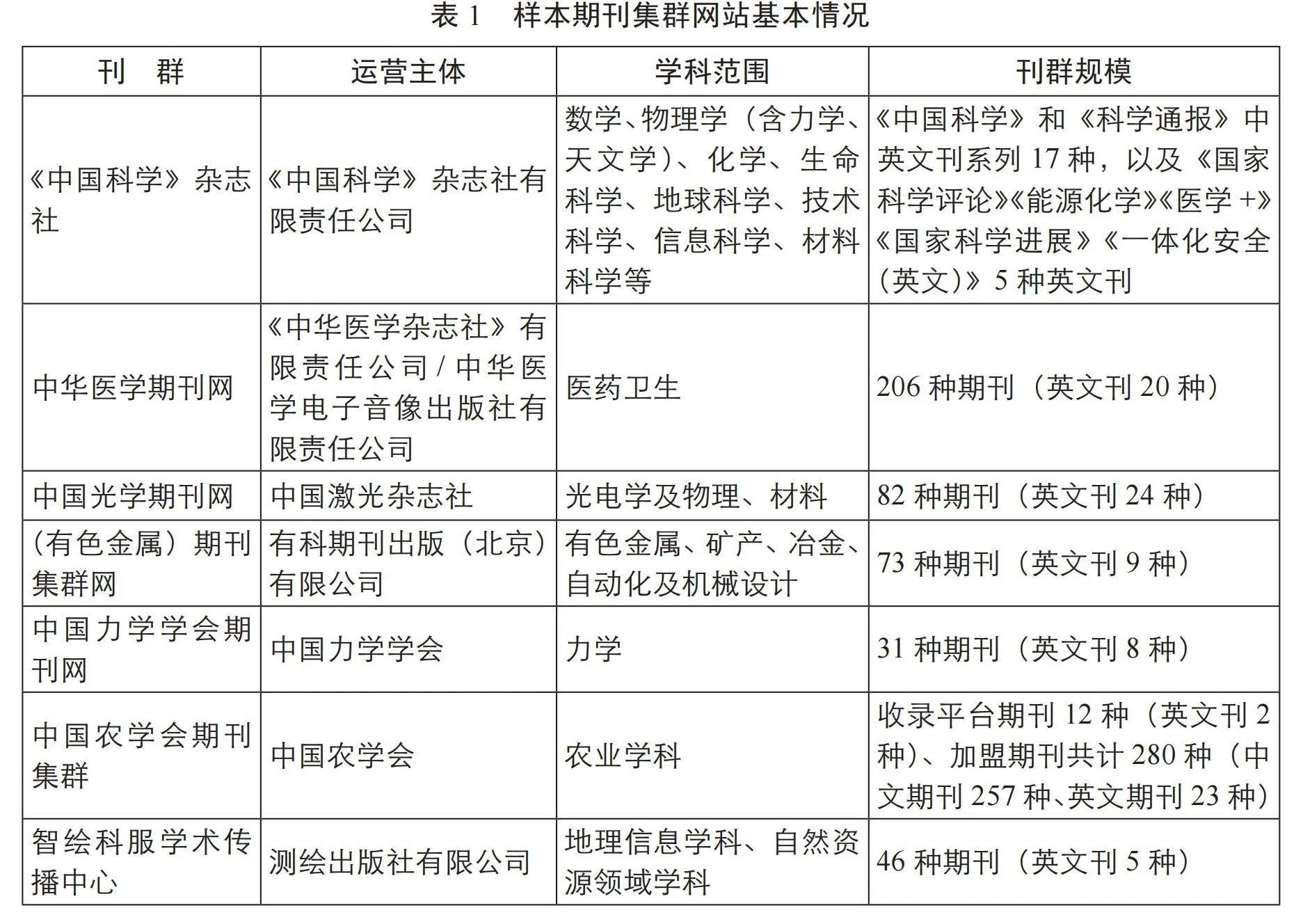

以平臺建設較為完善,形成一定刊群規(guī)模,入選“卓越計劃”集群化試點的4家單位為研究對象,包括《中國科學》雜志社、中華醫(yī)學期刊網(wǎng)、中國光學期刊網(wǎng)、有科期刊出版(北京)有限公司(有色金屬)期刊集群網(wǎng)。此外,根據(jù)網(wǎng)站建設質量、信息維護程度等還選擇中國力學學會期刊網(wǎng)、中國農學會期刊集群、智繪科服學術傳播中心3家集群網(wǎng)站作為研究對象,見表1。其中,中國力學學會期刊網(wǎng)擁有期刊31種,論文55862篇、知識庫詞匯136525個(截至2024年5月20日),運營主體中國力學學會被評為2021年“全國學會期刊出版工作優(yōu)秀單位”;中國農學會期刊集群擁有期刊12種,論文62536篇,可持續(xù)發(fā)展目標5個,2023年6月份上線至今訪問量達到1083045次(截至2024年5月20日);智繪科服學術傳播中心榮獲2022—2023年度“最受歡迎新媒體”獎項,2023年榮獲“大家贊譽的出版新技術應用案例”獎項。上述數(shù)據(jù)和獲獎從側面反映這3家集群平臺在國內期刊集群中有較高影響力和認可度。總體上,本文研究對象的運營主體類型多樣,包括國家級學會、期刊出版公司、出版社、雜志社等,較具代表性和典型性。

采用網(wǎng)絡調研和統(tǒng)計分析法,對上述7家期刊集群網(wǎng)站建設情況進行調研。調研時間為2023年12月9—10日。

2 結果分析

2.1 樣本期刊集群網(wǎng)站建設共性分析

本文系統(tǒng)梳理了7家樣本期刊集群網(wǎng)站的欄目和主頁模塊設置情況。通過對比分析,總結得出7家樣本期刊集群網(wǎng)站的共同特點如下。

注重資源一站式檢索。本文調查的期刊集群網(wǎng)大多實現(xiàn)了資源的一站式檢索服務,主要包括集群站內文獻資源、學科領域比較權威的圖書、期刊資源庫/數(shù)據(jù)庫等平臺資源。如中華醫(yī)學期刊網(wǎng)實現(xiàn)站內文獻、指南、病例等資源的一站式檢索。有科(有色金屬)期刊集群網(wǎng)提供豐富的行業(yè)重要資料,其站內文獻通過有色金屬在線網(wǎng)站提供檢索,該網(wǎng)頁的有色通是《中國有色金屬知識庫》的搜索引擎,檢索對象涵蓋有色金屬圖書、超過60多萬篇期刊文獻、3萬余篇最新資訊,檢索內容包括全文、關鍵字、圖、表格、公式等。中國農學會期刊群網(wǎng)在主頁顯示合作伙伴提供授權的知識服務以及論文一站式搜索服務。其中,愛版權(iCopyright)是科技期刊為讀者提供內容授權的知識服務平臺。通過該平臺,可為讀者提供文章層面、知識單元層面的內容授權服務,既方便讀者便捷、合法地使用科技期刊的知識服務,也促進知識傳播,提高期刊影響力;即時學術(iAcademic)是一個開放的、全球性的學術大數(shù)據(jù)引擎,由“出版技術與標準重點實驗室”和北京瑪格泰克科技發(fā)展有限公司共同開發(fā)和支持,目前,涵蓋100多個國家的74000多種期刊,涉及所有學科,顯示文章的關鍵元數(shù)據(jù),通過鏈接訪問期刊網(wǎng)站以閱讀全文。

重視文章推廣。《中國科學》雜志社、中國光學期刊網(wǎng)、中國力學學會期刊網(wǎng)、中國農學會期刊群網(wǎng)等都非常重視文章推廣,并根據(jù)文章類型采取差異化策略,如優(yōu)質文章的編輯推薦全文閱讀、重點文章的二次加工微信報道、封面文章/封底文章的特別策劃報道、關注度較高文章融合短視頻等新媒體技術的科普報道等。此外,《中國科學》雜志社網(wǎng)站還設置有高社交評分(全球范圍注意力得分)的文章推薦模塊,顯示文章受到的關注度。

注重文獻資源整合。主要通過設置虛擬專刊/專題模塊,將各刊相關主題文章集結呈現(xiàn),如《中國科學》雜志社、中華醫(yī)學期刊網(wǎng)、中國光學期刊網(wǎng)、中國力學學會期刊網(wǎng)、智繪科服學術傳播中心等都設置了虛擬專題;或根據(jù)國內外權威機構認定的發(fā)展目標分類,對站內文章進行聚類,如中國農學會期刊群網(wǎng)開創(chuàng)性地把學術文獻按聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標進行聚類、傳播與評價,實現(xiàn)論文展示的交互性和內容增強。

注重學科資訊服務。中國光學期刊網(wǎng)對學科領域重要成果進行報道,設有媒體精選模塊,包括多種類型資訊,主要有光學前沿會議、微信專欄、封面文章、學生有話說、前沿進展等報道,同時也非常關注光學領域學術活動,在網(wǎng)站匯集國內外光學領域相關學術會議信息。中國力學學會期刊網(wǎng)也對國內外力學領域相關會議進行收集匯總,以及對國內外力學領域重要新聞進行及時報道。此外,還設有新媒體矩陣,主要轉載國內外力學相關動態(tài)進展的微信推文。中華醫(yī)學期刊網(wǎng)對醫(yī)學領域重點成果進行宣傳報道,如設有最新指南、最新述評、最新病例、最新講座等,并對醫(yī)學領域各種指南進行整理,形成指南集錦,為用戶提供具有寶貴行業(yè)價值的資料。

注重融合新技術拓展期刊傳播形式。部分樣本集群期刊網(wǎng)借助新媒體技術,主要是與短視頻/直播相結合,開拓期刊對外學術交流傳播形式,如《中國科學》雜志社網(wǎng)站在主頁上設置視頻熱點模塊,主要是針對集群期刊文章的視頻報道。該模塊在分類上主要有學術亮點、編輯交流、新聞刊訊等,內容策劃上將學科熱點知識用科普視頻的形式呈現(xiàn),畫面和音效等制作效果較為精美,關于雜志社的介紹也以“視頻+文字”相結合的形式。智繪科服學術傳播中心開展豐富的直播業(yè)務,擁有“企業(yè)納賢”“《測繪學報》青年沙龍”“智繪刊壇”“智繪慕課”“技術直播”“全國博士生學術論壇”等多個直播品牌,采取“科研+產業(yè)”形式,分享科技創(chuàng)新成果、前沿技術與產品。中國力學學會期刊網(wǎng)也設有視頻欄目,主要為與文章相關的視頻講座,并且點擊視頻鏈接可跳轉到有非常豐富的與該視頻內容相關的學術成果的網(wǎng)站研究快報(Research Express)。

注重集群內各刊發(fā)展動態(tài)報道。中國光學期刊網(wǎng)對各刊動態(tài)和重要新聞進行及時報道。《中國科學》雜志社網(wǎng)站設有新聞中心模塊對集群內期刊發(fā)展動態(tài)如會議舉辦、數(shù)據(jù)庫收錄等進行及時報道。此外,在主頁設置出版動態(tài),主要呈現(xiàn)各刊在微信公眾號上推出的新近重磅文章。

網(wǎng)站功能設置特色鮮明。不同集群網(wǎng)站根據(jù)自身定位的不同,在欄目導航設置上重點突出且特色鮮明,風格簡潔美觀,網(wǎng)站頁面結構清晰,如中華醫(yī)學期刊網(wǎng)尤其突出服務功能(平臺服務、文獻服務、機構服務、會員中心)。中國農學會期刊群網(wǎng)突出對文章知識關聯(lián)服務(虛擬專題、知識脈絡、作者合作關系、關鍵詞云等)。智繪科服學術傳播中心側重于利用學術活動、在線直播、資訊推廣等形式建立“更具學術格局的自然資源傳媒”的新媒體形象,在功能上突出融合新媒體的學術內容傳播、學術交流、行業(yè)應用等。

上述共性特征實際上折射出的是用戶的普遍需求,需引起期刊運營者的高度重視并采取相應措施予以滿足。

2.2 樣本期刊集群網(wǎng)站建設特色分析

為用戶提供多樣化服務和學術交流平臺。多樣化的服務可滿足用戶不同的需求,提高用戶對網(wǎng)站的使用黏性,如中華醫(yī)學期刊網(wǎng)為用戶提供文獻下載、繼續(xù)教育、論文寫作指導、學會會員以及為醫(yī)學期刊提供一體化集群數(shù)字出版全流程解決方案等服務。智繪科服學術傳播中心設置有“人物訪談”欄目,主要通過視頻或文字的形式,展示學者學術成果背后的學術經(jīng)歷、治學方法、管理理念等深層次的、個性化的內涵。學術交流平臺能為學者提供專業(yè)領域分享、交流、對話,有助于學術思想的深入碰撞,學術合作的深度挖掘,形成良好的學術生態(tài)圈[21],如中國力學學會期刊網(wǎng)的視頻欄目,點擊鏈接可跳轉到研究快報網(wǎng)站,該網(wǎng)站內容主要集中在學術視頻上(以同行評審和發(fā)表的作品為基礎保證學術質量),其創(chuàng)建目的是促進學者之間的合作交流。

整合資源,提供各類數(shù)據(jù)庫和科研數(shù)據(jù)服務。部分集群網(wǎng)通過搭建各種數(shù)據(jù)庫和服務平臺,通過外部平臺提供科研數(shù)據(jù),實現(xiàn)資源的整合與共享,降低學者對文獻和數(shù)據(jù)等獲取的時間成本,助力科研更便利和更高效地開展,促進學術產出,如中華醫(yī)學期刊網(wǎng)搭建有新冠病毒肺炎科研成果學術交流平臺、中國臨床案例成果數(shù)據(jù)庫、優(yōu)秀科研成果優(yōu)先出版平臺等多種數(shù)據(jù)庫和平臺;智繪科服學術傳播中心設置有科研數(shù)據(jù)中心模塊,主要為用戶提供部分行政區(qū)劃數(shù)據(jù)、標準地圖數(shù)據(jù)、野外觀測數(shù)據(jù)等;中國農學會期刊群網(wǎng)與國家農業(yè)科學數(shù)據(jù)中心合作,提供國內外農業(yè)科技數(shù)據(jù)資源。

融入AI技術,提升用戶體驗。部分集群網(wǎng)與時俱進地融入AI技術,實現(xiàn)智能問答和雙語翻譯,幫助用戶更好地獲取信息,理解科研成果,擴大傳播與應用范圍,如中華醫(yī)學期刊網(wǎng)融入了MedAI助手,實現(xiàn)文章的智能問答、機器翻譯功能;中國光學期刊網(wǎng)使用AI技術自動生成文章的短視頻、一句話精讀、短摘要、詞云圖等,便于用戶快速獲取文章關鍵信息;《中國科學》雜志社在網(wǎng)頁上嵌入科大訊飛智能翻譯插件,實現(xiàn)內容的雙語翻譯,突破語言障礙。

展示期刊辦刊理念和編輯風采。《中國科學》雜志社網(wǎng)站設置有編輯園地,主要分享編輯發(fā)表的論著,既對外展示期刊發(fā)展策略與辦刊理念,也給予編輯展示個人風采的機會。對于其他期刊編輯,也是一個寶貴的學習交流平臺。

上述集群網(wǎng)的特色主要是通過整合內部或外部資源,并借助新技術,為用戶提供多樣化的知識服務,同時塑造品牌。當前知識服務已成為科技期刊差異化發(fā)展、實現(xiàn)轉型升級的重要途徑。科技期刊需立足學科/期刊特色、資源優(yōu)勢、用戶需求等,提供有特色的知識服務,并將其融入官網(wǎng)建設中。

3 對單刊網(wǎng)站建設的啟示

雖然,科技期刊集群網(wǎng)和單刊網(wǎng)站在用戶群體、功能定位、資源共享、運營模式上存在差異,尤其是在資源共享和運營模式上,集群網(wǎng)具有先天優(yōu)勢,但兩者的用戶群體都是期刊的讀者、作者、審稿人和編輯,主要提供的都是期刊的投稿、審稿、編輯、出版、發(fā)布、訂閱、檢索等服務,即兩者的用戶群體和主要功能有相同之處。集群網(wǎng)站設計理念較為先進,功能較為全面,當然,集群網(wǎng)站的特點并不完全適用于單刊網(wǎng)站,但其在功能設計、文獻服務、宣傳推廣、學科資訊、知識服務等方面有不少值得單刊網(wǎng)站借鑒之處。

3.1 布局重點突出且特色鮮明的功能模塊

本文所調查的樣本期刊集群網(wǎng)在功能設計上結構清晰、簡約實用,主要功能導向明確、特色鮮明,可為單刊網(wǎng)站提供借鑒:(1)應根據(jù)網(wǎng)站服務對象以及內容定位,確定主要功能,并在網(wǎng)頁醒目的位置設置欄目導航。對于用戶最常使用的功能,如投審稿入口是作者、專家和編輯部登錄網(wǎng)站最常使用的功能之一,應在首頁醒目且固定位置顯示。(2)應根據(jù)用戶的需求,提供多功能且體現(xiàn)期刊特色的服務,不僅限于文獻,應盡可能地豐富網(wǎng)站的信息量。(3)各功能模塊在布局設計上,應做到層次分明、重點突出。對于一些功能模塊,如文獻資源或學科資訊等,一般內容較多,可采用下拉框或折疊框形式簡約呈現(xiàn)。(4)網(wǎng)站應能適應新媒體和移動端閱讀使用需求,PC端網(wǎng)頁瀏覽和移動設備之間能自適應。

3.2 創(chuàng)新文獻服務模式

文獻資源是科技期刊重要的服務內容之一,官方網(wǎng)站是期刊文獻傳播的重要平臺。樣本期刊集群網(wǎng)站都非常重視文獻服務。已有研究也發(fā)現(xiàn),對于文獻服務,用戶獲取信息的便捷度和文獻的交互性是最重要的體驗需求[22]。因此,對于單刊官方網(wǎng)站,在文獻服務方面:(1)可將期刊自創(chuàng)刊以來的所有文獻在官方網(wǎng)站完整呈現(xiàn),作為期刊的固有資源。此外,可在官方網(wǎng)站提供每一期的封面、中英文目錄、封底等文件,以保持每一期電子資源的完整性,方便用戶下載。(2)對于新近的文獻,提供多樣化的數(shù)據(jù)格式,如同步提供xml和pdf格式,以適應多版本的移動端的使用需求,為信息隨時隨地的傳播與獲取提供便利。(3)可與第三方服務商合作,在官方網(wǎng)站嵌入翻譯軟件,實現(xiàn)多語種翻譯,這對于有意向申請國外數(shù)據(jù)庫收錄或已被國外數(shù)據(jù)庫收錄的期刊有較重要的作用,而且也有助于推動國內成果的國際化傳播。(4)可在官方網(wǎng)站設置文獻跟蹤服務,與CSCD引文、百度學術引用等對接,提供文獻上傳后的閱讀量、下載量、引用情況、關注度等數(shù)據(jù)。一方面,能讓讀者了解該文獻在學界的認可度和關注度;另一方面,有助于期刊判斷該文獻相關主題的傳播能力以及對該文獻感興趣的用戶數(shù)量,為期刊未來的選題提供參考。(5)可在文章頁面設置“相關文獻”,顯示主題相關的其他文獻信息與訪問鏈接,以便于用戶獲取閱讀,拓展研究思路,豐富對研究領域的認識。

3.3 實行差異化的宣傳推廣策略

根據(jù)已有研究,單刊網(wǎng)站對于文章的宣傳更多停留在文獻的電子化,主要分為當期文獻和過刊文獻兩種類型,其他方式的宣傳推廣較少見[23]。盧群等調查發(fā)現(xiàn),用戶喜歡瀏覽的文章類型較多,包括期刊熱點文章、專家觀點/訪談、生活科普類等[24]。故需針對不同類型的文章,進行差異化宣傳。本文調查的樣本集群期刊網(wǎng)站也都對文章進行差異化宣傳,因而這也是單刊網(wǎng)站未來建設重點。(1)可對單刊網(wǎng)站的文章資源進行盤點歸類,根據(jù)文章質量和重要程度采取不同的宣傳策略,如對于每期的高質量文章,可在官方網(wǎng)站設置重點文章推薦予以呈現(xiàn);學界領域的名家文章可設置名家觀點欄目進行重點宣傳;若有期刊封面或封底文章,也可在官方網(wǎng)站開辟模塊重點顯示。文章的宣傳加工方式同樣需差異化,對于適合內容重組和加工的文章,如研究型論文,可以“文字+視頻+圖表”等形式精心策劃,形成符合用戶需要的知識在微信平臺重點推出,并在官方網(wǎng)站開辟欄目鏈接到微信平臺,而對于一些不太適合二次加工的文獻,如綜述類或名家觀點等,可撰寫導讀/編者按、提煉文章重要觀點等方式吸引讀者關注,并可通過設置鏈接跳轉到全文閱讀頁面的方式進行宣傳。(2)可在官方網(wǎng)站設置熱點專題/專欄,呈現(xiàn)期刊歷年出版的熱點專題/專欄。(3)虛擬專題也是期刊進行宣傳推廣比較有效的方式,可對所刊發(fā)文章主題進行總結歸納,根據(jù)某一個主題將質量較好的文章聚類呈現(xiàn),還可請學者撰寫推薦理由,既方便讀者對某個主題文獻的獲取,也能為讀者的文獻閱讀提供學術參考。(4)在條件許可的情況下,可在官網(wǎng)開辟文章的視頻報道模塊。視頻因其碎片化、多樣化和個性化特征,更利于學術內容的豐富與深化展現(xiàn),也更能滿足大量在電子媒體環(huán)境中成長起來的、對視頻喜聞樂見的年輕潛在讀者的需求[25]。

3.4 打造學科資訊匯集平臺

白雪娜等[26]從服務作者角度分析農業(yè)期刊網(wǎng)站建設現(xiàn)狀,提出科技期刊應提供行業(yè)與學科引領性服務的建議。目前,單刊官網(wǎng)主要提供編輯部發(fā)展動態(tài),而學科相關資訊等信息的提供明顯不足。集群網(wǎng)站在資源整合上有先天優(yōu)勢,這是單刊網(wǎng)站無法比擬的,但可為單刊網(wǎng)站提供一些借鑒:(1)對于國內外的重要學術會議,一般會在學會等網(wǎng)站上有相關信息,可多關注相關學科的分支學會網(wǎng)站,主動收集整合相關會議信息,并通過設置鏈接提供參會指引。(2)可關注國內外學科領域比較權威的機構,留意其發(fā)布的學科動態(tài)信息,篩選重要資訊在期刊官方網(wǎng)站轉載,也可對相關學科動態(tài)信息進行改編匯編后在官網(wǎng)呈現(xiàn)。在當前各種資訊量多但發(fā)布分散的情況下,獲取信息需關注多個平臺,如果能有一個信賴的平臺提供較為齊全的信息,這對于用戶而言非常便利。期刊官方網(wǎng)站具有權威性和公信力,可嘗試將其打造成為學科領域重要資訊匯集平臺。

3.5 以知識服務推動期刊轉型

在數(shù)字時代,尤其是在當前的知識服務浪潮中,出版領域正積極尋找一條以知識服務為發(fā)展方向的轉型之路。科技期刊也應積極擁抱變化,充分利用現(xiàn)有的資源、人才和平臺等方面的優(yōu)勢,從知識生產者轉變?yōu)橹R服務者[27]。本文調查樣本期刊集群網(wǎng)站均在知識服務方面進行嘗試并取得成效,對于單刊,知識服務也是未來重點工作內容。可嘗試從以下幾方面著手:(1)提供與論文相關聯(lián)數(shù)據(jù),一方面有助于促進科研誠信,另一方面也方便其他讀者獲取相關數(shù)據(jù)。已有研究發(fā)現(xiàn),讀者、作者對數(shù)據(jù)和信息共享的需求迫切[28]。(2)提供科研輔助和論文寫作輔助,可將相關資訊有意識地匯集整理在官網(wǎng)呈現(xiàn),這些信息對于青年學者和研究生群體有較大需求。(3)對于期刊自身具有的資源,如微信文章推文、小視頻、會議直播、講座視頻等,也可以在官方網(wǎng)站設置模塊分類顯示,方便用戶獲取。(4)為學者提供服務,如增設名家論壇、專家訪談等展示學者風采的欄目。(5)與學科內重要數(shù)據(jù)庫或文獻資源庫等合作,為用戶提供便捷的資源獲取途徑,如學科相關領域的數(shù)據(jù)、圖書、期刊文獻、講座視頻等信息的一站式檢索服務。這些資源的提供都能為期刊官方網(wǎng)站關注度的提升貢獻重要作用,也有助于提高用戶黏性。國內外的實踐已證明,機構業(yè)務(toB)是出版商對外知識服務的主要模式[29]。

3.6 培養(yǎng)人才做好內容運營

當前科技期刊網(wǎng)站已成為科研成果傳播和交流的重要平臺,官方網(wǎng)站呈現(xiàn)內容的質量對于提高科技期刊的學術地位和影響力、促進學術成果轉化以及增強競爭力等具有重要意義。為了滿足用戶的使用需求,學術內容的呈現(xiàn)形式日益融媒體化,與短視頻、在線直播、微信公眾號等的結合越來越緊密。須對文章內容進行深度策劃,如加工重組、創(chuàng)新內容呈現(xiàn)形式(如利用多媒體手段多次開發(fā)期刊內容資源)等,以此吸引更多用戶的關注。這些形式創(chuàng)新、內容優(yōu)質的策劃運營,需要既有學科背景知識又有新媒體運營思維的人才。然而,目前大部分期刊的學術型編輯是掌握學科領域知識較為廣泛的傳統(tǒng)型人才,對新媒體運營模式、信息集成處理方法、編輯技巧等方面的知識知之甚少,已經(jīng)滿足不了期刊發(fā)展的需要。為了彌補知識結構上的欠缺,一方面,有必要對科技期刊編輯進行新媒體運營相關業(yè)務培訓,提升編輯新媒體應用能力;另一方面,應當制定合理的激勵機制,鼓勵學術編輯在日常工作中更新觀念,加強學習,逐步成長為具備新媒體運營素養(yǎng)的復合型人才。此外,對于復合型編輯的考核評價也應與時俱進,與學術型編輯有所區(qū)別,通過合理的考核機制,激勵更多有志于從事新媒體工作的編輯更好地成長,保障科技期刊官方網(wǎng)站的高質量建設。

4 結 語

本文通過分析國內7家發(fā)展較成熟的科技期刊集群網(wǎng)站的建設特點,總結其共性和特色之處,并結合分析結果,從布局重點突出且特色鮮明的功能模塊、創(chuàng)新文獻服務模式、實行差異化的宣傳推廣策略、打造學科資訊匯集平臺、以知識服務推動期刊轉型、培養(yǎng)人才做好內容運營等方面提出單刊網(wǎng)站建設的啟示。

本文也存在一些不足之處:(1)本文主要側重于分析樣本期刊集群網(wǎng)站的整體建設情況,未對各個模塊的具體運營效果進行深入剖析;以網(wǎng)絡調查為主,具有一定片面性,未來可結合網(wǎng)絡跟蹤式調查、半結構式訪談(針對運營主體和用戶)等方法,以獲得更為全面且普適性的結論。(2)本文僅分析樣本期刊集群網(wǎng)站的優(yōu)秀措施,未對其存在問題進行探討,未來可從網(wǎng)站建設效果對比分析的視角對存在問題展開剖析。

注 釋

[1]國家新聞出版署.三部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動學術期刊繁榮發(fā)展的意見》的通知[EB/OL].[2021-10-12].https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/76206.shtml

[2]中共中央宣傳部.《關于推動出版深度融合發(fā)展的實施意見》[EB/OL].[2022-07-12]. https://www.nppa.gov.cn/nppa/contents/279/103878.shtml

[3]羅玲,商麗娜,張海燕,等. 中國地學科技期刊應用互聯(lián)網(wǎng)+新媒體技術的現(xiàn)狀、效果及問題[J]. 中國科技期刊研究,2020,31(3):288-294

[4][18][23]郭億華. 融媒體背景下地理資源中文學術期刊宣傳推廣現(xiàn)狀及策略探究[J]. 中國科技期刊研究,2023,34(3):333-340

[5][26]白雪娜,張輝玲. 基于服務作者角度的農業(yè)期刊網(wǎng)站建設現(xiàn)狀分析與啟示[J].中國科技期刊研究,2021,32(7):884-888

[6]劉天浩,蔡小虎. 媒體融合背景下科技期刊網(wǎng)站建設問題分析與對策建議[J]. 中國科技期刊研究,2021,32(4):501-508

[7]陶婧,付少蘭. 世界一流期刊建設背景下我國學術期刊網(wǎng)站建設與影響力提升舉措[J]. 中國科技期刊研究,2021,32(11):1411-1417

[8]吳濤,袁天峰,崔悅,等. 國內核心醫(yī)學期刊網(wǎng)站建設現(xiàn)狀及改進建議[J]. 中國科技期刊研究,2018,29(12):1247-1251

[9]周青. 綜合性生物核心期刊網(wǎng)站建設情況分析與思考[J]. 編輯學報,2010,22(4):355-357

[10]陳強,張小月,黃靈犀,等. 江蘇省科技期刊網(wǎng)站評價指標體系的構建及評價[J]. 農業(yè)圖書情報學刊,2016,28(7):139-143

[11]黃仲一,郭雨梅,毛善鋒. 高校科技期刊網(wǎng)站評價指標體系的構建[J]. 編輯學報,2011,23(5):457-459

[12]卜延明,范洪濤. 數(shù)據(jù)挖掘技術在科技期刊網(wǎng)站中的應用[J]. 編輯學報,2015,27(3):276-279

[13]田杰,張菁,石文川. 融媒體背景下國內外林業(yè)期刊網(wǎng)站服務功能調研分析[J]. 中國科技期刊研究,2022,33(5):629-637

[14][22]楊郁霞. 我國高校科技期刊網(wǎng)站文獻服務功能探究[J]. 中國科技期刊研究,2018,29(7):671-675

[15]楊珠. 我國化學工業(yè)類中文核心期刊網(wǎng)站廣告的現(xiàn)狀與思考[J]. 編輯學報,2014,26(2):150-153

[16]馬雙雙,盛杰,崔金貴,等. 科技期刊網(wǎng)站國際化運營策略探討:基于國內外兩種典型期刊的比較[J].中國科技期刊研究,2018,29(9):913-919

[17]程維紅,任勝利,王應寬,等. 中國科協(xié)科技期刊網(wǎng)站運營狀況的問卷調查[J]. 編輯學報,2010,22(3):257-259

[19]初景利,閆群. 我國科技期刊集約化關鍵問題剖析[J]. 出版科學,2023,31(1):66-71

[20]張維,冷懷明,汪勤儉,等. 醫(yī)學期刊集群化發(fā)展模式和平臺建設探究:以高校醫(yī)學期刊為例[J]. 科技與出版,2022(9):76-85

[21]郭億華. 地理學中文核心期刊知識服務發(fā)展現(xiàn)狀與優(yōu)化策略[J]. 中國科技期刊研究,2024,35(7):941-947

[24]盧群,張鵬,李燁. 科技期刊學術傳播與用戶使用習慣調查與分析[J]. 中國科技期刊研究,2020,31(5): 556-562

[25]劉冰,史紅,常青云. 醫(yī)學視頻期刊出版探索及視頻科技期刊發(fā)展面臨的相關問題[J]. 編輯學報,2020,32(5):549-554

[27]黃江華,田海江,趙慶來,等. 融媒體時代科技學術期刊的知識服務路徑[J]. 編輯學報,2023,35(6):662-665,671

[28]邊釗,李薇,尤笛,等. 融媒體時代學術成果傳播創(chuàng)新路徑實踐探索:以《遙感學報》為例[J]. 中國科技期刊研究,2024,35 (2):235-242

[29]沈錫賓,劉紅霞,李鵬,等. 數(shù)字化環(huán)境下中國科技期刊知識服務模式探析[J]. 編輯學報,2019,31(1):11-16

(收稿日期:2024-01-12;修回日期:2024-07-01)