科學與藝術:一枚硬幣的兩面

美國當地時間8月4日,華人物理學家李政道去世,享年97歲。

作為諾貝爾獎得主、物理學家,他名聲在外,但鮮為人知的是,他從20世紀90年代起就開始畫隨筆了。李政道愛科學,也愛藝術,始終期望抽象的科學概念能鮮活躍動在人們眼前,得到更多人的理解和欣賞。

自1987年以來,李政道先生創立的中國高等科學技術中心每年舉辦國際科學學術會議,不但有世界一流的中外科學家參加,而且每次會談都邀請畫家根據會議的科學主題發揮作畫,作者中有藝術大師李可染、吳作人、黃胄、華君武、吳冠中、常沙娜等。這絕非僅為追求一種用繪畫手段描繪科學特定領域的表面形式,而是探求在一個更深奧的意境中進行科學和藝術間的對話。

正如李政道先生所言:“科學和藝術是不能分割的,它們是智慧和情感的關系,沒有情感,智慧能開創新路嗎?沒有智慧,情感能夠達到完美的程度嗎?科學與藝術是同一枚硬幣的兩面,它們同是源于人類活動最高尚的部分,都追求深刻性、普遍性、永恒和卓越。”

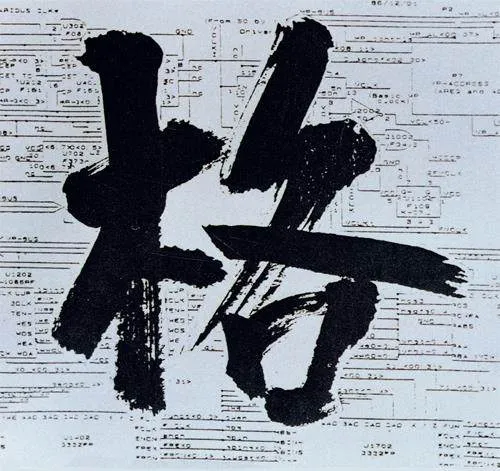

李政道《格》

1987年5月,李政道親自設計了中國高等科學技術中心成立后舉行的第一次國際學術研討會的主題圖案。圖中的“格”字是李政道書寫的,表示“格點”或“測量”,含格物致知之意,其背景是用于研究格點規范理論的哥倫比亞并行機的線路圖。

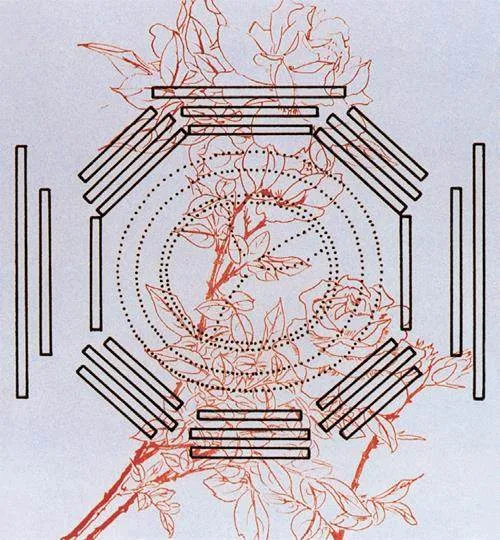

李政道《粲花》

1987年6月,李政道教授和朋友們為粲物理國際學術研討會設計了主題畫“粲”,它重疊在我國自行設計和研制的大型粒子物理實驗裝置北京譜儀(BES)的結構示意圖上,寓意探測粲粒子的深入研究,北京譜儀的結構示意圖也與中國古代“八卦”的幾何結構形式類似。

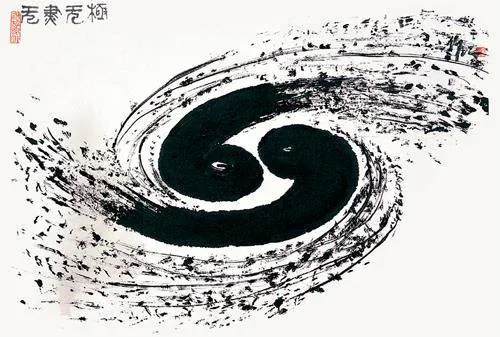

吳作人《無盡無極》

1988 年5 月的“二維強關聯電子系統”國際學術研討會上,畫家吳作人從中國古代哲學觀點出發,創作了主題畫《無盡無極》。

帶正電或負電的粒子之間的相互作用,形成了原子、分子、氣體、液體、固體和星球,構成了世界萬物。這種負電荷與正電荷的對偶結構,中國稱之為“陰”和“陽”,而中國古代的“太極”符號恰當地表現出了陰和陽的關系。這幅“現代太極圖”賦予了陰陽二重性以更深的含義,寓意世界是動態的,宇宙的全部動力、所有物質和能量都產生于靜態的陰陽二極的對峙。而太極看似靜態的結構蘊蓄著巨大的勢能,可以轉變為整個宇宙的動能。這幅圖已成為北京正負電子對撞機的標志。

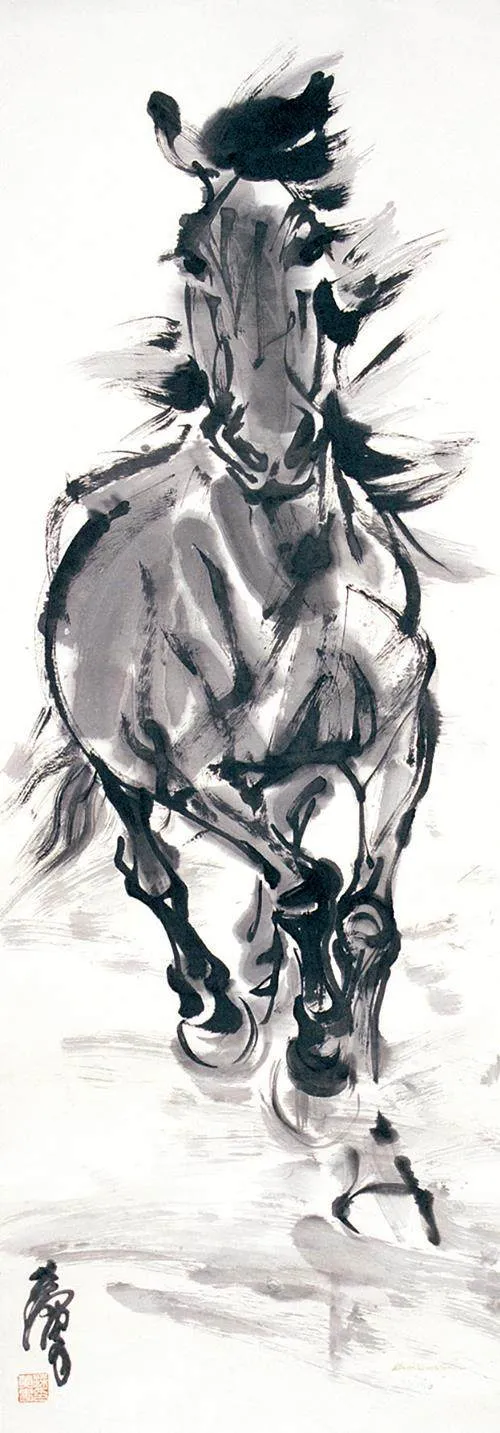

黃胄《天馬行空》

粒子物理與天文學的研究有著十分密切的關系。中國高等科學技術中心于1988 年6 月召開了“粒子物理和宇宙學”國際學術研討會,畫家黃胄將宇宙學與中國神話中在空中奔馳的天馬相融合,為會議創作了《天馬行空》主題畫。

天馬俯視著無窮天體的永恒的運動,這里既有宇宙科學的寓意,又表現了真理的普遍性,也象征著中國天文學新的騰飛。這幅畫的神奇之處在于從任何一個角度看,都會感覺畫中的馬迎面飛奔而來。

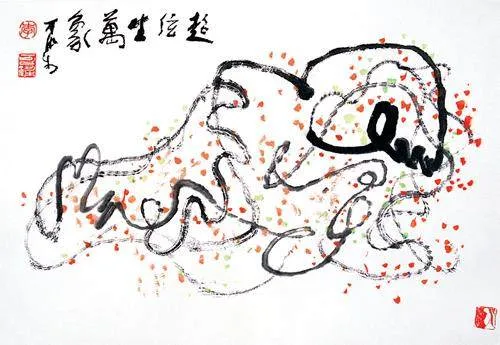

李可染《超弦生萬象》

超弦理論認為,我們四維世界中的所有現象只是十維空間中的一根弦的表現。對這個深奧的玄而又玄的科學理論,李政道向畫家李可染解釋:“想象用一根三維的線來繡一幅二維的圖,可以繡出人、馬、馬車和許許多多其他東西。再想象這根線可以按任何方式運動,一根三維空間的線的運動就產生了人、馬等整個二維圖像的運動。”

1989 年5 月的“場、弦和量子引力”國際學術研討會上,李可染一反他傳統的筆法,揮灑出抽象水墨彩色畫《超弦生萬象》。充滿動感的點、線畫面“游于無窮”“寓意無盡”,生動地創造出既與超弦理論有聯系,又有獨特藝術意境的主題畫,富有詩意地描繪出萬種粒子及其激發態如何從一根超弦的振動產生。

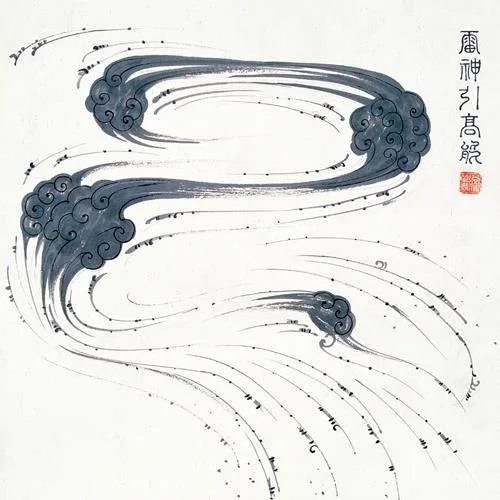

常沙娜《雷神引高能》

工藝美術家常沙娜從中國傳統神話和敦煌藝術中獲得創作靈感,以她擅長的敦煌石窟畫風格,創作了《雷神引高能》,成為1990 年5 月“TeV物理”國際學術研討會的主題畫。

雷神是神話中呼風喚雨的主管,神話中的雷神以萬鈞之力擂鼓引出上天無限的能量,雷鳴電閃,在霹靂中翻騰旋轉。中國神話中的雷神寓意著一個巨大能量的產生者,像靜電加速器那樣,以逐漸積累電荷的方式獲得很高的能量。

魯曉波《日、月、山》

為紀念現代科學的開始,即伽利略發現慣性質量和引力質量相等400周年,中國高等科學技術中心于1991年10 月舉行了超高能物理國際學術研討會。

與其他文化不同的是,唯有中國文化從新石器時代延續至今,都在追求自然和人類的和諧。大汶口發現的新石器時代的雕刻就是一個很好的例證。畫家魯曉波創作的主題畫以現代畫法重演大汶口新石器時代的雕刻“日、月、山”,山峰和峰頂上的兩個天體類似人形,這一哲學和神話的組合,象征著人類將自然現象的客觀性與人們了解的物理規律的主觀性統一起來的愿望。

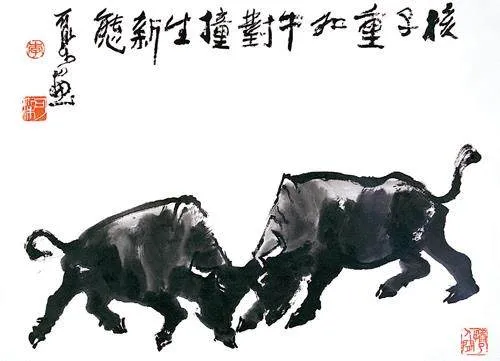

李可染《核子重如牛,對撞生新態》

1989 年6 月的“ 相對論性重離子碰撞”國際學術研討會上,為了稱頌人類有可能通過相對論性重離子對撞機來探索宇宙的起源和真空的復雜性,畫家李可染奉獻了主題畫《核子重如牛,對撞生新態》。

畫中,兩牛抵角相峙,似乎是完全靜態的,然而,蘊含在其中的巨大能量是顯而易見的,它正準備釋放而成激烈的運動。李可染說,他一生所作的畫都是和平的,這是他第一次描繪斗爭和矛盾,以表現人類征服自然的決心。

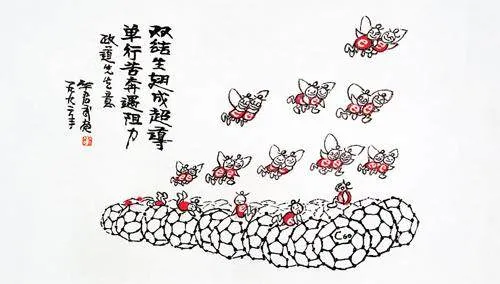

華君武《雙結生翅成超導,單行苦奔遇阻力》

為了形象地畫出“高溫超導體和C60 家族”,李政道沒少難為漫畫家華君武。“他不知我是一個最怕數理化的人。但遇到這位大科學家,我又不好推托,只好硬著頭皮上。”

那是一個由60 個碳原子組成的球狀C60 分子,在三維空間排列成空間點陣,構成一個個蜜蜂巢。上面一群成雙成對的蜜蜂都是電子,結伴歡快地自由飛翔,而那些沒有伴侶的蜜蜂電子,只能愁眉苦臉地被束縛在巢上——這就是華君武為1992年5 月和1994 年5 月兩次高溫超導主題的國際學術研討會創作的主題畫《雙結生翅成超導,單行苦奔遇阻力》。

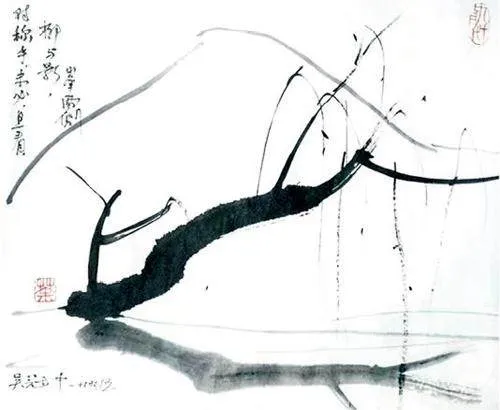

吳冠中《對稱乎?未必,且看柳與影》

自然界對稱的美,曾使無數人為之驚奇,贊嘆不已。然而,李政道和楊振寧卻提出了基本粒子在弱相互作用條件下的宇稱不守恒定律。可見,自然界對稱與不對稱原則的揭示,也與美學中對稱與不對稱的原則完全相似。“鏡像對稱與微小不對稱”是1995 年10 月舉辦的第二次“科學與藝術”研討會的主題。

“對稱的世界是美妙的,而世界的豐富多彩又常常在于它不那么對稱。有時,對稱性的某種破壞,哪怕是微小的破壞,也會帶來某種美妙的結果。”李政道也在吳冠中的畫《對稱乎?未必,且看柳與影》中,感悟著自然那“似對稱而又不對稱”的美妙。

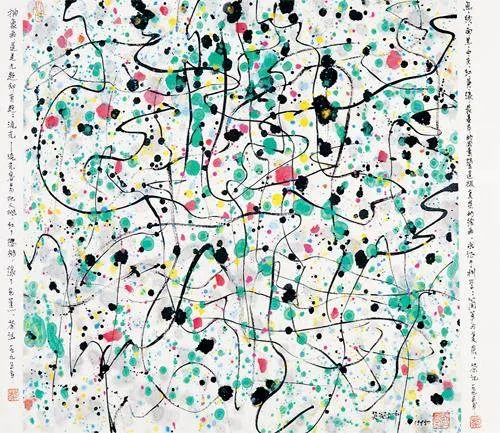

吳冠中《流光》

20 世紀后半葉,非線性科學理論使科學家進一步認識到,自然界有著令人驚嘆的簡單性和一致性,可其中又有著無窮無盡的特殊性和復雜性。正是因為世界是非線性的,才呈現出多姿多彩的樣貌。

1996 年5 月,李政道邀請畫家吳冠中為“復雜性對簡單性”國際學術研討會創作了主題畫《流光》。吳冠中從清代國畫大師石濤的名句“自一以分萬”中凝練出“簡單與復雜”的科學內涵。他以點、線揮灑神韻,千變萬化,化靜為動,猶如乾旋坤轉。在為此畫題寫的詩句末尾,吳冠中用名句“流光容易把人拋,紅了櫻桃,綠了芭蕉”來點題,他深信藝術的生命力在于不斷創新,藝術的探索永無止境。

藝術如此,科學亦如此,在創新中才能逐步領悟終極關懷的真諦。