觸發點毫火針治療腦卒中后足下垂對平衡功能的影響

黃根勝,劉初容,冷情英,鄭文華,莫昊風

(廣東三九腦科醫院,廣東 廣州 510510)

腦卒中后一般4周內出現肌張力增高、患側肢體腱反射亢進,反射活動迅速建立、單突觸傳導通路的興奮性增強和抗重力肌過度興奮并形成異常的偏癱姿勢[1],足下垂、平衡功能障礙是腦卒中后常見表現[2]。若未能及時治療,痙攣性肌張力的升高會導致姿勢異常,肌肉痙攣、攣縮,影響肌肉正常牽伸及步行平衡功能,步行平衡穩定性差易跌倒造成二次傷害[3-4]。因此,有效改善足下垂、平衡障礙有重要臨床意義[5],我科用觸發點毫火針治療腦卒中足下垂取得較好療效,報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為2018年1月至2019年8月廣東三九腦科醫院神經內科及康復科住院部患者,隨機分為兩組各30例。對照組男16例、女14例,平均年齡(57.80±7.81)歲,平均病程(8.32±2.41)個月。治療組男17例、女13例,平均年齡(55.88±7.04)歲,平均病程(7.83±2.79)個月。兩組性別、年齡、病程比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:符合全國第4次腦血管病會議診斷標準[6],經CT或MRI檢查證實為腦梗死或腦出血。

納入標準:符合診斷標準,年齡18~65歲,病情穩定,無認知障礙,能配合治療,屬于BrunnstromⅡ、Ⅲ、Ⅳ階段,改良Ashworth肌張力1~3級,2周內未服用對肌張力有影響的藥物,Holden步行功能大于等于3級。

排除標準:不符合納入標準,合并嚴重的心、肝、肺、腎、血液系統、內分必系統疾病,正在參加其他療法的試驗。

剔除和脫落標準:未能完成治療療程,合用對試驗結果影響較大的藥物。

2 治療方法

兩組均用常規康復治療,包括毫針針刺、痙攣肌電療、偏癱側下肢肌肉牽伸、平衡訓練和步行訓練。

治療組加用腓腸肌、股直肌觸發點毫火針治療。參照國家毫火針技術協作組臨床驗證工作方案,根據病癥,以三層定點法確定治療點。腓腸肌觸發點在腓腸肌肌腹中、內外側頭各1個,及在腓腸肌內外側頭靠近股骨內外側髁附近天、人、地三層進行觸診,找出硬結、肌肉僵硬或條索或疼痛最敏感的點作為治療點。股直肌觸發點在髂前下棘附近的天、人、地三層進行觸診,找出硬結、肌肉僵硬或條索或疼痛最敏感的點作為治療點。患者取抗痙攣體位,充分暴露治療部位,治療點以紫色彩筆標記,皮膚常規消毒,用針具為江蘇省吳江市神龍醫療有限公司生產的規格為0.35mm×40mm的劉氏毫火針,燒針用棉球為蠶豆大小,用95%酒精浸泡。一手持用止血鉗夾緊棉球(擰干棉球,以不滴液體為度),一手持針,施術前將針放置在酒精棉球上,從針體向針尖燒至通紅發亮時快速準確地將針刺入治療點,遵循“紅”、“快”、“準”原則,留置5~10s后拔出,再施按揉松解手法10s,出針后用消毒干棉簽按壓針孔。股直肌及腓腸肌觸發點隔天交替針刺,1天針刺1個觸發點,每個觸發點針刺3針。

兩組治療均每天1次,2周為一療程,1個療程后觀察療效。

3 觀察指標

Berg平衡量表評估。包含14個項目的測試,無支撐坐位、無支撐站立、雙足并攏無支撐站立、從坐位到站起、從站立位到坐下、無支撐閉眼站立、站立位手臂前伸并向前移、站立位轉頭向后看、轉移、轉身1周、彎腰拾物、無支撐站立位雙足交替踏臺階、單足站立和雙足前后直線站立。每個項目評分0~4分,0分表示無法完成動作,4分表示可正常完成動作。最高分為56分,分數越高表示平衡能力越好。

NeuroCom動靜態姿勢平衡測試儀評估。采用美國NeuroCom Balance Manager動靜態姿勢平衡測試儀。以人體重心運動模型為參量計算和分析人體靜、動態下的姿勢平衡,系統的后臺軟件用生物反饋模式將壓力傳感器上的力學信號轉化為數字、圖表等可量化信息,實現對人體的細微運動狀態作出可量化及可視化評估。評估系統按照運動方式分類,大致可分為非自主運動測試和隨意運動測試,運動控制測試(MCT)屬于非自主運動測試。

運動控制測試(MCT)。①檢查目的:評定在非預期狀態下受到外界干擾后快速恢復正常姿態的能力。②檢測方法:受試者雙眼平視前方,雙手自然下垂站立在平臺上,平臺在非預期狀態下向前或向后移動,移動速度由慢到快,在外力對平衡的干擾下,人體會自發的對重心作出調整以恢復姿勢穩定。平臺在水平面上沿矢狀軸移動,使受試者的重心(COG)往平臺運動的反方向偏離,受試者快速調整身體使重心回到初始位置。③觀察指標:重心分布對稱性(weight symme-try):受試者做出調整反應時雙側下肢承受的體重百分比。重心分布對稱性數值接近100表示雙腿承載體重均勻,大于100表示重心往左偏移,小于100表示重心向右偏移,數值越接近100說明姿勢調整的方式耗能越低,側面反映平衡能力越佳。

用SPSS18.0統計學軟件包進行統計學分析,計量資料用(±s)表示,用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

兩組治療前后Berg平衡量表評估結果比較見表1。

表1 兩組治療前后Berg平衡量表評估結果比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后Berg平衡量表評估結果比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前Berg評分 治療后Berg評分治療組 30 32.04±7.92 37.79±7.82*△對照組 30 29.96±6.55 32.48±6.60*

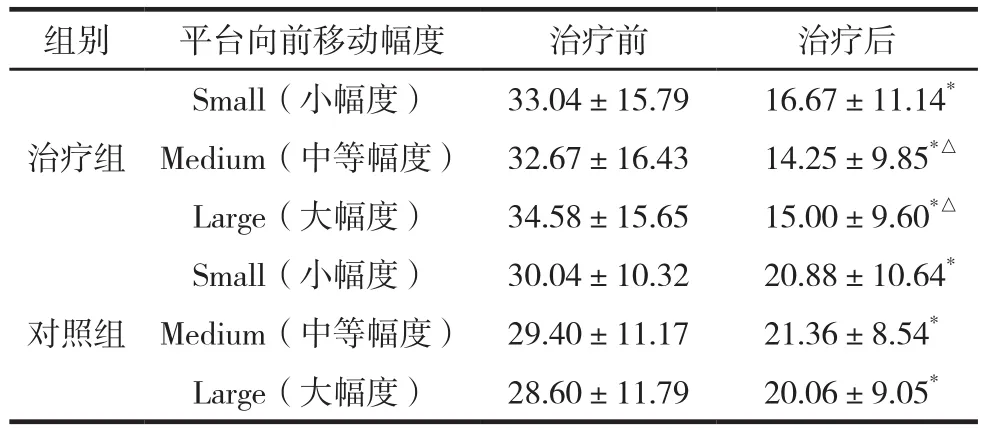

兩組治療前后平臺向前移動重心分布對稱性結果比較表2。

表2 兩組治療前后平臺向前移動重心分布對稱性結果比較 (±s)

表2 兩組治療前后平臺向前移動重心分布對稱性結果比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后同等幅度比較,△P<0.05。

組別 平臺向前移動幅度 治療前 治療后治療組Small(小幅度) 33.04±15.79 16.67±11.14*Medium(中等幅度) 32.67±16.43 14.25±9.85*△Large(大幅度) 34.58±15.65 15.00±9.60*△Small(小幅度) 30.04±10.32 20.88±10.64*Medium(中等幅度) 29.40±11.17 21.36±8.54*Large(大幅度) 28.60±11.79 20.06±9.05*對照組

兩組治療前后平臺向后移動重心分布對稱性結果比較見表3。

表3 兩組治療前后平臺向后移動重心分布對稱性結果比較 (±s)

表3 兩組治療前后平臺向后移動重心分布對稱性結果比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后同等幅度比較,△P<0.05。

組別 平臺向后移動幅度 治療前 治療后治療組Small(小幅度) 32.63±16.56 19.25±9.94*Medium(中等幅度) 34.04±19.47 15.92±10.42*△Large(大幅度) 33.33±15.74 15.04±9.03*△Small(小幅度) 31.72± 8.77 20.56±8.52*Medium(中等幅度) 33.08±10.02 21.92±8.96*Large(大幅度) 31.08±10.20 20.28±8.17*對照組

5 討 論

痙攣狀態(spasticity)屬中醫“痙證”、“筋病”范疇。《靈樞·刺節真邪》謂:“病在筋,筋攣節痛,不可以行,名曰筋痹。”[7]《素問·至真要大論》謂:“諸痙項強,皆屬于濕。”《靈樞·經筋》謂“經筋之病,寒則反折筋急。”吳鞠通則將痙證概括為虛、實、寒、熱四大綱領[8]。

觸發點是骨骼肌或肌筋膜高張力束內最易受激惹的區域,屬“阿是穴”, 觸發點局部緊張度增加與第Ⅲ、Ⅳ型神經纖維敏感性增強有關,此類神經由游離神經末梢構成,在肌肉內形成了傷害性感受器,對刺激敏感,即使輕微的刺激,也會表現放大的軀體反應,第Ⅲ、Ⅳ型傷害性感受器纖維的傳入沖動經放大上傳到達中樞后,可使中樞對這些易化的信號產生錯誤的判斷和反應,從而導致肌肉緊張度增加[9]。

毫火針療法是一種特殊的針灸療法[10],在火針基礎上發展起來的中醫臨床中刺灸的微創技術,兼有火針和毫針的功效,毫針針刺可以改善腦卒中患者的肢體功能[11-14],但針刺手法稍過強烈,在肌張力增高或痙攣的肢體部位治療可能會使本就高張力的肌群肌張力增高,局部肌肉觸發點毫火針針刺是治療痙攣狀態的良好方法。通過滅活觸發點的敏感性,能減低興奮性的傳遞,促進抑制遞質釋放,有效降低亢進的肌張力[15]。毫火針的應用通過改變周圍神經的興奮程度進而調節肢體關節的痙攣狀態,且此針針體較小,有創傷小、組織損傷少等優點,且治療者操作簡便[16]。

正常的肌張力、感覺和運動的前提是在許多姿勢和活動中有完好的神經沖動傳導,而一旦中樞神經系統受損,神經系統活動性的喪失不可避免的改變肌張力和運動模式。一方面,觸發點毫火針治療,能夠增強在運動中的本體覺,調整運動模式中對受損的中樞系統不斷良性刺激;另一方面,通過對股直肌、腓腸肌觸發點毫火針治療,能較好改善局部的血液循環,對局部的痙攣、攣縮有較好的松解作用[17]。從生物力學角度分析,有利于髖、膝、踝關節關節活動度的改善。在測試中,平臺小幅度向前或向后移動時,身體首先利用踝關節角度能較易調整平衡,平臺中至大幅度向前移動時,身體為防止向后倒,會適當向后增大伸髖角度,否則身體會往后邁一步以防摔倒。反之,平臺向后平移時會屈髖來保持姿勢穩定,通過改善髖、踝關節的角度能更好的維持平衡,所以自動正確的姿勢響應有賴于神經系統的長神經循環通路和下肢生物力學狀態兩者的系統整合。

[參加文獻]

[1] 李建華,胡興越,駱葉.身體密碼[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2017:1.

[2] 王宇,沈毅,李德巖,等.張力平衡針法結合牽張訓練治療腦卒中后肌痙攣療效觀察[J].山西中醫,2016,32(8):30-31,35.

[3] 史軍月,張新亞,張春紅.中風后痙攣性癱瘓的理論認識及針灸研究進展[J].針灸臨床雜志,2015,31(3):85-87.

[4] 劉婧,鮑春齡,張桂波,等.陰陽調衡透刺法對中風后痙攣癱患者行走功能重建的影響[J].上海針灸雜志,2014,33(1):7-10.

[5] BANERJEE,CHRISTOPHER,SNELLING,BRIAN,HANFT,SIMON et a1.Bilateral cerebral infarction in the setting of pituitaryapoplexy:a case presentation and literature review[J].Pituitary,2015,18(3):352-358.

[6] 王新德.急性腦血管病診斷標準(第四屆全國腦血管修訂方案)[J]. 中華神經外科雜志,1995,23(6):670.

[7] 李常佳.毫火針結合康復訓練治療腦卒中后上肢痙攣的臨床療效觀察[D].新疆醫科大學,2017.

[8] 周仲瑛.中醫內科學[M].北京:中國中醫藥出版社,2003:491.

[9] Philipp Richter,Eric Hebgen.肌肉鏈與扳機點—手法鎮痛的新理念及其應用[M].濟南:山東科學技術出版社,2014:107.

[10] 李威,程攀,許立俊,等.自制踝足矯形帶對痙攣型偏癱腦性癱瘓足下垂患兒下肢運動功能的療效[J].中國康復理論與實踐,2015,21(2):232-235.

[11] 隋月皎,馬鐵明,卞鏑,等.恢刺結合麥粒灸治療腦卒中上肢痙攣性偏癱臨床觀察[J].中國針灸,2015,35(5):423-427.

[12] 蘇敏芝,林敏,易瑋,等.點穴療法配合針刺治療缺血性中風痙攣性偏癱療效觀察[J].遼寧中醫藥大學學報,2015,17(8):194-196.

[13] 陳健安,余康潮,曲姍姍,等.針刺董氏奇穴和康復訓練對腦卒中后上肢痙攣性偏癱患者的效果[J].中國康復理論與實踐,2015,31(3):330-333.

[14] 邱林,劉艷春.針刺配合康復訓練治療中風后痙攣性偏癱療效觀察[J].河南中醫,2014,34(9):1827-1828.

[15] 楊得利.毫火針合谷刺配合運動療法治療[J].山西中醫,2019,35(4):33-34.

[16] 付露,潘文宇.中風后痙攣性癱瘓的針灸推拿及康復治療現狀[J].現代中西醫結合雜志,2016,25(10):1137-1140.

[17] 胡菱,趙冬琰.中風后痙攣性偏癱中西醫研究進展[J].中西醫結合心腦血管病雜志,2016,14(7):729-733.