中醫藥院校公共事業管理專業人才培養現狀及質量提升途徑

摘 要 目的:考查中醫藥院校公共事業管理專業人才培養的現狀,并根據調查結果提出優化人才培養的策略與建議。方法:采用分層隨機抽樣技術,結合問卷調查與現場訪談,對某中醫藥院校公共事業管理專業不同年級學生的相關指標進行綜合分析。結果:學生對專業的認識不足,專業實踐機會有限,且對課程設置的整體滿意度不高。結論:建議中醫藥院校加強專業特色的宣傳,依據社會需求和醫學管理類學科特點調整課程體系,不斷完善產教融合實訓基地的建設,實現多主體協同育人,從而提升公共事業管理專業人才的培養質量。

關鍵詞 中醫藥院校;公共事業管理;人才培養

中圖分類號:G642 文獻標識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2024.27.047

The Current Situation and Quality Improvement Methods of Talent Cultivation in Public Service Mmanagement Majors in Traditional Chinese Medicine Colleges and Universities

LU Yanying1, YU Yi2, CHEN Li1,3

(1. School of Management, Hubei University of Chinese Medicine, Wuhan, Hubei 430065;

2. Wuhan First Vocational Education Center, Wuhan, Hubei 430033;

3. Hubei Province Development Research Center of Traditional Chinese Medicine, Wuhan, Hubei 430065)

Abstract Objective: To investigate the current situation of talent cultivation in public service management majors in traditional Chinese medicine colleges and universities, and to propose strategies and suggestions for optimizing talent cultivation based on the survey results. Method: Using stratified random sampling technique, combined with questionnaire survey and on-site interviews, a comprehensive analysis was conducted on the relevant indicators of students in different grades of public service management major at a certain Chinese medicine university. Result: Students have insufficient understanding of their major, limited opportunities for professional practice, and overall satisfaction with the curriculum design is not high. Conclusion: It is recommended that traditional Chinese medicine colleges strengthen the promotion of professional characteristics, adjust the curriculum system according to social needs and the characteristics of medical management disciplines, continuously improve the construction of industry education integration training bases, achieve multi-party collaborative education, and thus enhance the quality of training for public service management professionals.

Keywords Traditional Chinese Medicine colleges and universities; major of public service management; talent cultivation

2023年2月,教育部等五部門發布《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》,強調“要打破學科專業壁壘,深化學科交叉融合,創新學科組織模式,改革人才培養模式”[1]。近年來,中醫藥事業的發展迎來了新的歷史機遇[2]。隨著社會對中醫藥服務需求的持續增長,中醫藥相關學科人才的培養變得尤為重要。面對社會發展的新需求,培養具有跨學科知識結構和能力的中醫藥人才顯得尤為迫切,這對于激發中醫藥的創新活力、促進中醫藥傳承發展具有深遠的現實意義和戰略價值。本研究旨在探討中醫藥“管醫結合”型人才的培養現狀,并從培養對象的視角出發,分析教學過程中存在的問題,進而提出相應的改進措施,以促進人才培養模式的優化和發展。

1 資料來源與研究方法

1.1 調查對象

本研究將某中醫藥院校公共事業管理專業本科在校生作為調查對象。采用分層隨機抽樣方法對不同年級的學生進行問卷調查,由于該專業大一多為公共基礎課程,與專業課程的關聯度較低,因此未納入研究范圍。

1.2 調查方法及內容

研究采用問卷調查與個人訪談相結合的方式。問卷部分涵蓋了學生對專業的認知與態度、學習情況及個人發展、社會實踐活動,專業課程教學效果評價等內容。訪談部分則著重探討了學生對專業課程設置和人才培養方案的看法與建議。共計收集有效問卷84份。

1.3 統計學分析

利用SPSS 26.0軟件對問卷數據進行數據錄入和分析,根據數據特征采用描述性統計學分析、單因素方差分析等方法,檢驗水準=0.05。

2 結果與分析

2.1 調查對象基本情況

參與調查的84名本科生中,女生占比66.67%,男生占比33.33%;16.67%為大二學生,51.19%為大三學生,32.14%為大四學生;學習成績在專業前1/3、中等和后1/3的學生分別占比44.05%、42.86%和13.1%;擔任學生干部的占比42.86%,73.81%的學生有過轉專業的想法,僅有16.67%的學生有清晰的職業規劃(見表1)。

2.2 本科生專業認同感分析

通過調查發現,選擇自主填報公共事業管理專業的學生占50%;10.71%的學生表示在填報志愿時對公共事業管理專業有深入了解,36.9%的學生認為自己對專業一般了解,33.33%的學生表示對這一專業完全不了解,這反映出大多數學生在填報志愿時對公共事業管理專業的認識程度并不高。

入學后,關于本專業的培養目標,僅有39.28%的學生表示對培養目標有較為全面的認識或是完全理解,而有13.09%的學生對專業培養目標不太了解或完全不了解。在專業學習中有明確長遠目標的學生僅占36.90%。在對公共事業管理專業的發展前景信心方面,僅有5.95%的學生對該專業的發展充滿信心,28.57%的學生認為該專業的發展前景較為樂觀,20.24%的學生持悲觀態度。值得注意的是,超過半數的學生表示愿意從事與公共事業管理專業相關的工作,占比52.38%。這一結果表明,盡管許多公共事業管理專業的學生對專業的發展前景存在一定的擔憂,但他們仍然愿意在自己所學的專業領域內尋求工作機會。

2.3 社會實踐情況分析

通過調查發現,90.48%的學生都有過社會實踐的經驗。其中,校外自尋占據了主導地位,占比80.95%,而校內提供的只占19.05%。在實踐機會數量的滿意度方面,25%的學生認為機會較多,35.71%的學生認為一般,39.29%的學生覺得少于預期,更有14.29%的學生認為機會非常稀少。這一結果揭示了公共事業管理專業的學生對于實踐機會的數量并不滿意,不能充分滿足他們積極參與實踐活動的愿望。在實踐活動的內容上,雜勤類占據了最大比例,有65.48%的學生從事過這類工作;其次是綜合管理類,占比53.57%;而專業技術類和行政執法類的實踐經歷則相對較少,分別只有19.05%和17.86%的學生有相關經驗。通過實踐,75%的學生認為需要加強管理專業知識,63.1%的學生希望加強公文寫作知識,48.81%的學生需要公關禮儀知識,42.86%的學生希望增加醫學專業知識,而法律知識和外語知識的需求則分別為41.67%和32.14%。

2.4 專業教學情況分析

參與調查的各年級公共事業管理專業學生中,有88.1%的學生認為本校公共事業管理專業教師的理論教學能力為很高或較高,可以看出,該中醫藥院校的公共事業管理專業教師在理論教學方面得到了學生的廣泛認可。關于教材的使用情況,48.81%的學生感到教材實用性不足,32.14%的學生反映教材內容陳舊,還有15.48%的學生指出教學過程中教師講授的內容與教材內容存在較大差異。

該專業學生對開設課程的總體滿意度得分為3.44,整體滿意度不高,僅有7.14%的學生對目前開設課程的態度是非常滿意,一般和不滿意的分別占比42.86%和8.33%,1.19%的學生表示非常不滿意。進一步探索學生對課程設置滿意度不高的原因,從不同角度對課程進行分類分析。按照公共基礎課與專業課進行分析發現,22.62%的學生認為公共基礎課時偏高;按照醫學與非醫學課分析發現,34.52%的學生認為醫學課程課時偏高;按照理論與實踐課程分析,38.1%的學生認為實踐課時偏低。

3 數據分析

3.1 方差齊性檢驗

通過SPSS軟件中的單因素方差分析分別研究年級、志愿選擇、學習成績等因素與對目前開設課程滿意度、專業未來發展信心的相關性。依次將對本專業目前開設課程的滿意度和專業未來發展的信心作為因變量,年級、志愿選擇、學習成績等作為因子,進行單因素方差分析。

方差分析的前提是樣本所在總體服從方差相等的正態分布,遂運用Homogeneity of variance test方法進行方差齊性檢驗。不同志愿選擇在專業發展前景的信心程度、從事與專業相關工作的態度、目前開設課程的滿意度三個維度上的漸進顯著性均大于0.05,顯著性較強,故接受原假設,認為他們的方差是齊性的。入學前對專業的不同了解情況下幾個維度的方差齊性檢驗值均大于0.05,接受原假設。上述結果均滿足方差分析前提條件。

3.2 方差分析初步結果

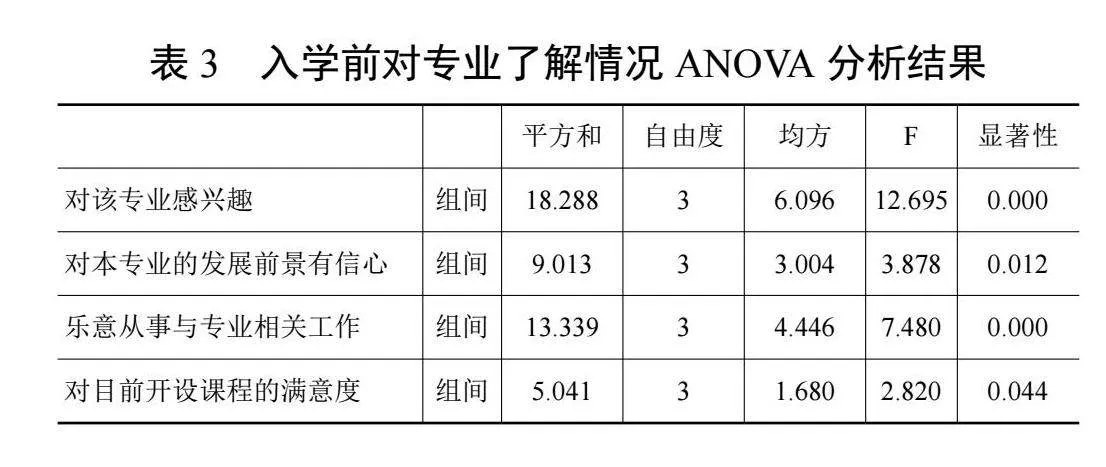

從表2和表3可以看出,志愿選擇對目前開設課程的滿意度的影響存在顯著性差異,入學前對專業的了解情況對專業感興趣程度、專業發展前景的信心程度、從事與專業相關工作的態度、目前開設課程的滿意度存在顯著影響;志愿選擇對專業發展前景的信心程度與從事與專業相關工作的態度無統計學意義。

3.3 多重比較檢驗

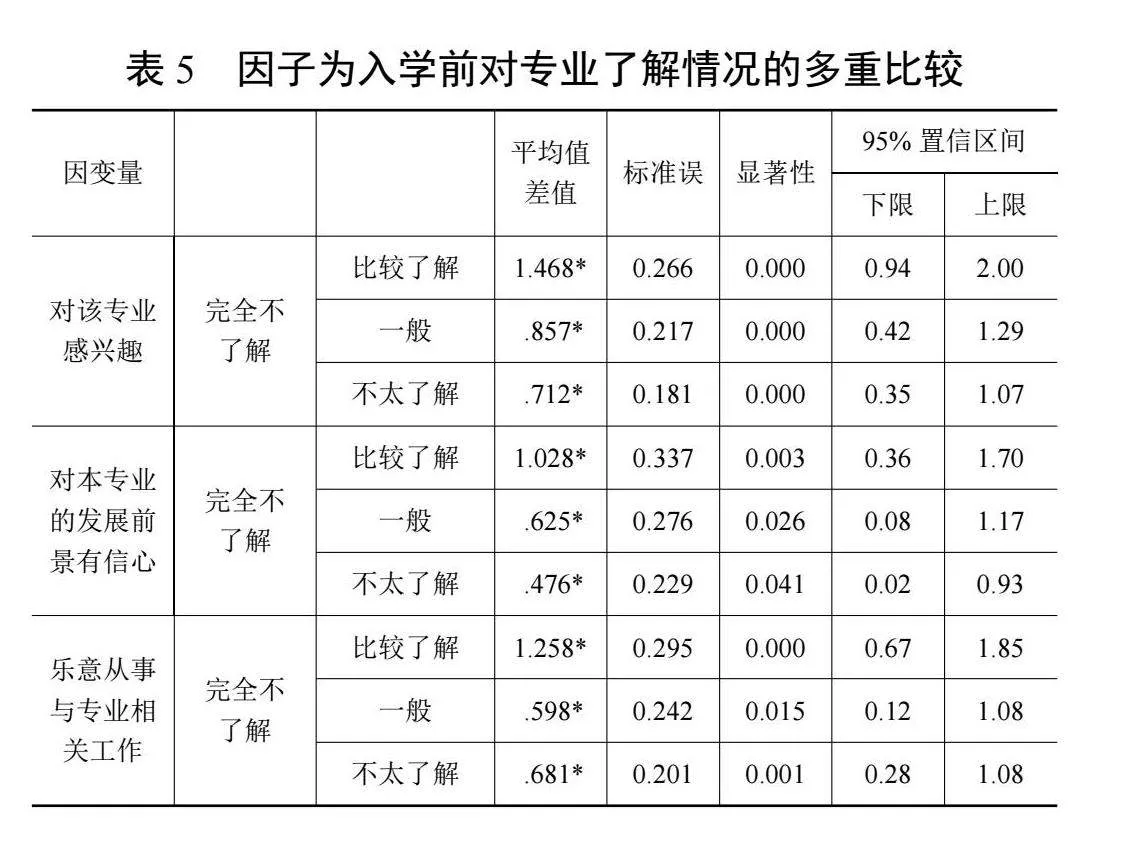

如表4所示,學生對于當前開設課程的滿意度在調劑與自主選擇之間存在顯著性差異。同樣,入學前對專業認識程度不同的學生群體間也呈現出顯著的滿意度差異。這表明,學生對專業課程的滿意程度不僅受課程內容本身的影響,還與學生對專業的接受程度和了解程度密切相關。通常情況下,通過調劑入學的學生更易感受到對專業的不滿意,以及對專業知識的缺乏。這樣的背景可能導致他們對專業課程缺乏興趣或難以理解開設這些課程的必要性,進而影響其對課程的滿意度。從表5可以看出,那些在入學前對專業有一定了解的學生,無論是對專業的發展前景、興趣,還是從事專業相關工作的意愿,都表現出顯著優于那些完全不了解專業的學生。這表明,對專業的基礎了解能夠促進學生對專業的興趣,增強其對專業未來發展的信心,并激勵他們更積極地投身專業相關的工作。

4 討論與建議

通過問卷數據分析及個人訪談,發現目前學生對專業的認識不足,對課程設置的整體滿意度不高,人才培養過程中專業實踐機會有限等問題,研究組針對這些問題提出下述建議。

4.1 強化專業特色宣傳,增強學生專業認同感

通過調查發現,中醫藥院校公共事業管理專業中,近半數學生并非出于自主選擇而就讀該專業。進一步研究發現,自主選擇與調劑入讀的學生在對現行課程的滿意度上存在顯著差異,自主選擇的學生滿意度普遍較高。這反映出學生對于非自主選擇專業的抵觸情緒,可能源于對專業方向、學習背景缺乏深入了解,或是受到社會負面評價的影響,導致部分學生認為學習管理專業對于未來的職業發展幫助不大[3]。針對這種現狀,可以根據學生入學前對專業的不同認知程度,在專業興趣和發展前景等方面進行細致分析。中醫藥院校應當加大對該專業的社會宣傳力度,重點突出醫藥與管理學科的交叉融合特色,強調當前社會對復合型人才的需求,從而提升該專業在社會中的認知度。同時,加強對學生的教育引導,幫助他們樹立正確的專業認知[4]。此外,學校可以邀請已畢業的優秀校友及行業資深人士來訪,通過講座和交流會等形式,讓在校學生了解行業發展趨勢和職業成長路徑。優秀校友的親身經歷和資深人士的市場洞察力,將有助于學生更清晰地認識到專業的實際價值和所處環境,從而增強專業認同感。

4.2 精準定位人才培養目標,優化課程設置

為了精準定位人才培養目標,中醫藥院校應深入思考并適時調整管理類專業的課程體系。公共事業管理是一門實踐性與綜合性兼具的學科[5],中醫藥院校管理專業課程體系的構建應著重于培養學生的中醫藥管理理論與實際操作能力[6]。基于此,中醫藥院校在設置管理類專業課程時,應首先明確自身的學科特色和專業定位。在此基礎上,不斷豐富和調整課程內容,確保所教授的知識與技能始終與行業的發展保持同步。建議在合理設置醫學課程的基礎上,增加實用性強的方法課程,如管理專業知識、公文寫作技能以及大數據分析等,這些課程有助于學生更好地適應未來的工作環境。同時,通過邀請行業內的專業人士參與教學,將理論與實踐相結合,以開展更符合現實需求的專業教學活動,進一步提升教學質量和效果。

4.3 多主體協同育人,完善實踐教學體系

“協同”即多主體合作,其核心在于合作共贏與資源共享[7]。高校管理者應積極與政府機構、企事業單位、行業部門及其他高校建立合作關系,共同構建多元主體參與的協同育人新模式。在這種模式下,學生能夠得到高校專業教師、校企合作基地以及行業精英的共同培養,從而獲得更多的實踐機會,有效改善傳統教學模式過于注重理論、忽視實踐的問題。

學校應積極建立與專業教育緊密結合的產教融合實訓基地,以全面滿足學生在學習觀摩、專業實習、校外實踐等多方面需求。在此基礎上,學校應依據大學生四年的成長過程,精心規劃和實施分階段的實踐教學方案。該方案從基礎認知開始,逐步引導學生深入專業領域進行探索,進而重點提升其綜合實踐能力,最終完成充分的職業準備。每個階段都應設計有針對性的實踐教學活動,以不斷強化理論知識與實際操作的有機結合,更好地滿足社會發展的需求,培養出既具備深厚理論素養又擁有出色實踐能力的復合型人才。

*通信作者:陳莉

基金項目:2022年湖北省高等學校省級教學研究項目(2022326)。

參考文獻

[1] 李曉琴,曾麗萍.新文科建設背景下社會工作教育的反思與建設[J].時代教育,2023(31):129-131.

[2] 何暢,于欽明.新文科理念下中醫藥院校管理類專業特色定位與改革實踐探索[J].中國醫藥導報,2023,20(19):69-72,90.

[3] 張利周,王娜,熊娟,等.醫學院校公共事業管理專業人才培養的現狀分析[J].中國醫學教育技術,2021,35(1):50-54.

[4] 胡志海,黃和林.大學生人格類型與專業認同間的關系研究[J].心理科學,2006(6):1498-1501.

[5] 王承武,韓芳,王志強.新文科背景下地方高校公共管理類專業復合型人才協同培養路徑研究[J].黑龍江教育,2023(24):12-15.

[6] 陳彥瑾.“雙一流”背景下中醫藥院校管理類專業學科建設路徑探索[J].秦智,2024(2):169-171.

[7] 李全利,石武祥,郭振友,等.醫學院校管理類專業校企事協同育人模式與保障機制的實踐探究[J].科教文匯,2021(22):129-131.