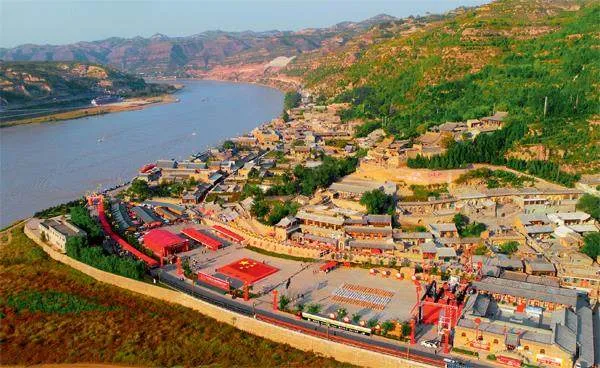

舊貌換了新顏 景點串珠成鏈

秋風送爽,禾谷飄香,不少自駕和騎行愛好者沿著山西呂梁黃河一號旅游公路,看黃河、訪古村、賞文化。

去年11月,沿著黃河東岸百轉千回的黃河一號旅游公路全線通車,串聯起呂梁山上一處處遺址遺存,實現了沿黃景區景點互聯互通,掀開了新時代呂梁革命老區高質量發展新篇章。

2017年6月21日,習近平總書記赴山西考察調研。總書記從北京直飛呂梁,隨后驅車一個半小時來到興縣,參觀晉綏邊區革命紀念館,向革命烈士敬獻花籃。習近平總書記指出,革命戰爭年代,呂梁兒女用鮮血和生命鑄就了偉大的呂梁精神。我們要把這種精神用在當今時代,繼續為老百姓過上幸福生活、為中華民族偉大復興而奮斗。

抗日戰爭和解放戰爭時期,呂梁是紅軍東征主戰場、晉綏邊區革命根據地腹心地帶和中央后委機關所在地,肩負著保衛延安、屏障陜甘的重任。這片紅色故地歷史遺存眾多,文化底蘊深厚,古建筑、古墓葬、古村落林立。

在這片孕育出不朽革命精神的土地上,呂梁干部群眾牢記習近平總書記殷殷囑托,踔厲奮發,篤行不怠。黃河一號旅游公路這條景觀路、生態路、致富路,凝聚著老區人民的決心與干勁,將溝壑梁峁與平原大地相連,讓偏遠山村與繁華都市相通,續寫著“呂梁精神”的當代價值。

如今,驅車行駛在黃河一號旅游公路上,黃河兩岸的山水之美、黃土高原的青峰秀嶺盡收眼底。

很難想象,這里曾是另一番景象。呂梁地處晉西黃土高原,土地貧瘠、溝壑縱橫、生態脆弱,曾被列入全國14個集中連片特困地區,是山西省深度貧困聚集區與脫貧攻堅主戰場。

精準扶貧,集中攻堅,呂梁歷史性解決了絕對貧困和區域性整體貧困,開啟了鄉村全面振興的新征程。黃河一號旅游公路的建設,連接起沿線的壯美風光與紅色記憶,也喚醒了群山溝壑之中沉睡的古村。

旅游公路方便游客個性化旅游、沉浸式體驗,古村生機勃發

黃河自興縣瓦塘鎮由北向南流入呂梁境內。在這里,群山如屏障般東西相向而立,守護在黃河兩岸。向前16公里處,山體被黃河水攔腰截斷,出現一個巨大豁口,便有了裴家川口。

古時,南來北往的商賈一來一往間,裴家川口成了黃河上著名的“水旱碼頭”。“曾經的古渡口熱鬧忙碌,興縣人稱‘金川口’。”興縣瓦塘鎮鎮長張浩春對裴家川口的歷史如數家珍。

在抗日戰爭和解放戰爭時期,裴家川口是晉綏邊區通往延安的交通要道,為新中國解放事業作出了重要貢獻。

很長一段時間里,隨著黃河水運逐漸沒落,村莊失去了往日的榮光。黃河一號旅游公路建成后,今天的裴家川口村,古建、古樹、古渡口與旅游公路融為一體。擺渡人重操舊業,迎接著一撥又一撥游客,黃河古渡口重新熱鬧起來。

“80后”裴俊偉從小生長在這片土地上。當年,20多歲的他學著前輩的樣子,出去闖蕩,在內蒙古鄂爾多斯開過五金店、跑過運輸,還在陜西神木幫過廚。

2018年以來,山西省全面啟動建設總里程1.3萬公里的黃河、長城、太行3條“一號旅游公路”。其中,黃河一號旅游公路將沿途景區景點串珠成鏈,方便游客個性化旅游、沉浸式體驗。

借著這股東風,裴家川口大力推進鄉村旅游建設。眼看著黃河驛站、紅棗公園、明清老街接連竣工,裴俊偉作了個決定:回家,搞鄉村旅游。緊挨著黃河一號旅游公路,裴俊偉打造了一方小院,起名“黃河漁村”。

興縣瓦塘鎮人大主席馬志偉明顯感覺到,今年不僅游客多了,返鄉的年輕人也多了起來。“現在家門口就能掙到錢,大家都愿意絞盡腦汁搞發展。”

隨著黃河一號旅游公路的開通,到黃河邊旅游的人越來越多,一到節假日,“黃河漁村”總是一座難訂。

集中力量建設100個旅游重點村,由點及面推進鄉村旅游

發源于興縣的湫水河需要融入母親河的懷抱,因為湫水河的匯入,平緩溫情的黃河水開始變得波濤洶涌,將大量沙石沖刷進河道,形成了黃河上的第二大磧,磧口鎮因此得名。

“磧”,意為水中沙石。在磧口,這一段黃河暗礁無數,船只無法安全通行,人們只能在此停泊,改走陸路,這里因此成為水陸交通樞紐。

古時,“走西口”的晉商在內蒙古包頭一帶買賣皮毛、藥材等貨品,到達磧口后,卸船裝車,翻越呂梁山,運往各處,便有了磧口300多年的商業繁華。

“天下黃河九十九道彎,彎在磧口十八彎……”

夜幕降臨,黃河岸邊,大型實景劇《如夢磧口》以黃河為幕,磐石為臺,精彩上演。說唱藝人站在高臺上,將三弦書唱響,在黃河的臂彎里,演繹著磧口的故事。

如今,磧口古鎮的明清建筑保存完好,旅游基礎設施配套完備。3條街、27條巷,大大小小做買賣的有1084家,老宅、老鋪、老商號華麗轉身。

臨縣磧口鎮黨委書記賀慶翔介紹,慕名而來的學生、畫家、攝影師越來越多,這里已成為全國眾多美院的寫生基地。

名氣打響后,游客紛至沓來。剛過去的中秋節假期,呂梁市累計接待游客100.72萬人次,比去年同期增長48.21%,其中磧口古鎮接待游客9000人次。

去年以來,呂梁市委、市政府深入學習踐行“千萬工程”經驗,以鄉村旅游為切入點和突破口,集中力量打造100個鄉村旅游重點村,著力保護傳統村落,建設和美鄉村,以鄉村旅游高質量發展助力鄉村全面振興。散落在磧口古鎮周圍的西灣村、李家山村和高家塔村均被列入其中。

磧口古鎮又有了新任務,將周邊古村落聚合帶動起來,開啟旅游景點由點及面的新篇章。

“村民看得見變化。現在,村民都在自發挖掘地方文化,自發成為家鄉代言人。”張珍花是西灣村人,在磧口古鎮景區從事講解員工作已近10年。在她眼里,當村莊留得住鄉愁,游客的腳步也慢下來、留下來了。

以沿黃四縣19個鄉村旅游重點村為支點,打造百里黃河精品旅游帶

九曲黃河十八彎,滾滾黃河水沿晉陜大峽谷奔流南下,在石樓縣辛關鎮拐了個大彎,造就了“天下黃河第一灣”的天然奇觀。

然而,高山溝壑之間,植被破壞嚴重,生態脆弱與深度貧困相互交織,曾經是長期籠罩這里的陰霾。

“這里以前是一片荒坡。一刮大風,黃沙漫天;一下大雨,滿地是泥。”石樓縣辛關鎮前山村黨支部書記馬晉杰說,“現在,我們村就在黃河一號旅游公路邊上,一條路就可一覽石樓沿河眾多美景。”

柏卜灣自然村是前山行政村村委會所在地,緊鄰“黃河奇灣”景觀。沿著黃河一號旅游公路走進柏卜灣村,整潔的農家窯洞錯落有致。山坡上、公路旁,目力所及之處皆郁郁蔥蔥;灌木在峭壁上扎了根,筑起防風固沙屏障;黃河畔片片棗林帶動鄉親們增綠又增收。

作為呂梁打造的100個鄉村旅游重點村之一,柏卜灣村的相關配套設施建設已進入收尾階段,一座新興的精品旅游村正在成形。“我們計劃依托生態資源,發展黃河索道、旅游汽艇等黃河旅游項目。”馬晉杰相信,“環境好了,道路通了,順著沿黃旅游路,村里還會有更多游客來。”

在興縣高家村鎮碧村,一處處紅色遺址正在修繕。興縣高家村鎮黨委書記喬恩務經常在施工現場查看進度、檢查質量,不放過任何一處細節。

以碧村遺址保護和利用為出發點,借助黃土高原地貌和黃河灣等自然景觀優勢,融合紅色文化資源,碧村正在因地制宜推進基礎設施建設和鄉村旅游開發。“要讓鄉村旅游的紅利切實轉化成老百姓實實在在的收益。”喬恩務說。

形成于三疊紀的黃河水蝕浮雕精美絕倫,是臨縣曲峪鎮開陽村的天然瑰寶,吸引了無數海內外游客慕名而來。“我們想把更多游客留下來。”開陽村黨支部書記郭建強說。在修舊如舊的基礎上,一棟棟精品晉西民宿的修繕工程已近尾聲。

“截至今年7月底,呂梁市100個鄉村旅游重點村實施項目共432個,開工率達98.6%,工程整體進度達到73.63%。”呂梁市農業農村局副局長陳明生介紹,以黃河一號旅游公路為依托,以呂梁沿黃四縣19個鄉村旅游重點村為支點,呂梁正在打造集黃河文化、紅色文化、晉商文化、民俗文化于一體的百里黃河精品旅游帶,火熱的建設場景已在沿黃四縣多點鋪開。

在家門口吃上“紅色旅游飯”,旅游新業態、新場景不斷興起

綠水青山間,一輛輛研學大巴正順著黃河一號旅游公路,追尋呂梁的紅色印記。

2017年6月21日,習近平總書記在呂梁革命老區考察調研時指出,我們黨的每一段革命歷史,都是一部理想信念的生動教材。

如果將呂梁比作一座沒有圍墻的紅色博物館,那么,柳林縣三交鎮三交村定是不可錯過的寶藏展廳。

紅軍東征期間,這里創建了山西省第一個縣級蘇維埃革命政權。今天,蘇維埃政府舊址、劉志丹將軍殉難處、毛澤民籌糧舊址等紅色景點在此連成一線,共同將革命往事娓娓道來。

在柳林電影展覽館內,光影也承載了紅色記憶。研學大巴在展覽館門前停下,孩子們從一卷膠片、一段影像開始,走進光影世界,感受紅色文化。放映館內,《鐵道游擊隊》成為孩子們的開學第一課。

“截至去年,三交村共有紅色旅游文化相關公司數十家,紅色歷史資源已成為三交村吸引游客的名片。”柳林縣三交鎮黨委書記張勇說。

柳林縣三交黃河景區開發公司經理劉步飛粗略統計了一下,去年三交景區共接待游客20萬余人次,今年,隨著黃河一號旅游公路的開通,迎來了旅游新熱潮。“中秋節期間,每天從陜西過來的車輛增加到100多輛。”劉步飛說。

越來越多的村民參與到旅游業中,在家門口吃上了“紅色旅游飯”。村民劉起飛以三交特色菜作為招牌,三交餅子、三交蘸豆腐……地道的三交美味經濟實惠,吸引了不少游客沿“路”尋味。

以“路”帶“旅”,如今,更多旅游新業態、新場景正在黃河之畔興起,沿線古村正煥發新的生機。

如今,黃河一號旅游公路沿線旅游及相關產業穩步發展,僅臨縣段就直接增加旅游從業者4000余人,拉動就業2.4萬人。