“北京依然獨特”二十年本地畫廊的耕耘與變遷

在對七家本地畫廊創始人的采訪中,回溯他們在北京這片不可替代的藝術生發地中的實踐,及其在不斷變化的國際情境中的自身角色的探索與思考。

1993年,意大利策展人奧利瓦(Achille Bonito Oliva)策劃的第45屆威尼斯雙年展,將中國當代藝術歷史性地推向了國際藝術界的視野,而彼時的中國尚未出現真正意義上的當代藝術畫廊。2000年初,伴隨中國經濟迅速騰飛,北京申奧成功和對外政策的日漸開放,境外資金也相繼涌入這個在當時只有極少數人參與的領域。越來越多致力于推動中國藝術、由海內外畫廊主開設的畫廊在北京應運而生,將原本封閉、半地下的藝術生態催化成一片充滿想象、機會和無限可能性的實驗場——2008年前后,多家如今已走過十年的本土畫廊在北京創立:空白空間、北京公社、麥勒畫廊、魔金石空間……

與此同時,2010年后信息與資本的加速全球化,推動著一批擁有海外教育背景和國際資源的年輕畫廊主在北京與海外同時開拓空間——2015年,Tabula Rasa三米畫廊在北京成立,6 年后在倫敦迎來了第二空間;戶爾空間于2020年在柏林和北京正式更名成立。這些畫廊穿插往返于兩地積累的工作經驗為本地帶來了連接全球藝術圖景的觀察,以及切入在地政治文化語境的新視角。而深耕本地藝術圖景多年的北京本土畫廊亦在尋求突破自身的新模式——2019 年,由C空間(C-Space),龍口空間(Space Local)和西五藝術中心(C5Art)三家畫廊合并而成的全新統一的畫廊品牌CLC Gallery Venture 成立,通過友誼與合作,突破各自局限,擁有了全新的成熟形象。

然而,盡管在過去20 年中,中國的畫廊行業逐漸走向規范,其在藝術生態和整體社會中的角色也在變得愈發復雜。上述七家畫廊的創始人在采訪中回溯他們在北京這片不可替代的藝術生發地中的實踐,及其在包括不斷變化的國際情境中的自身角色的探索與思考。

“時代的選擇”:前奧運時期的誕生與成長

2004年,柏林的亞歷山大· 奧克斯畫廊(Alexander Ochs Galleries) 作為第一家入駐北京798 藝術區的歐洲畫廊,設立了以空白空間(White Space)為名的北京分部。同年,從柏林旅居回國的策展人、藝術評論家冷林開始籌備北京公社(BeijingCommune)。而麥勒畫廊(Galerie Urs Meile)在2006 年設立北京空間之前,正處職業生涯初期的邱世華、謝南星、丁乙、王興偉已經被創始人烏斯· 麥勒(Urs Meile)發掘,通過他們于瑞士盧塞恩總部空間舉辦的個展,在西方藝術市場率先嶄露頭角。2008年,魔金石空間(Magician Space)成立,其展覽內容通常區別于當時普遍的架上藝術,更多地呈現以影像、裝置等不受媒介、代際和地域限制的實驗性藝術。

如果說2000年至2008年是北京畫廊生態從無到有的時期,那么,2008年年底的金融危機反而讓這個沉浸在狂熱泡沫中的行業從被動順應,走向了理性反思和主動開拓。最初用冒險姿態野蠻生長的畫廊們不再裹身于過去時代的紅利,經濟衰退對藝術市場持續造成的打擊雖然沉重,導致許多畫廊紛紛回撤資金,卻也讓繼續前進的畫廊明晰了自己的方向——他們意識到判斷未來價值的能力對于畫廊生命力乃至整個藝術生態的重要性,開始塑造獨屬于畫廊的性格、趣味和認知,尋找更適用于長期發展的經營策略。

2009年,亞歷山大· 奧克斯離開空白空間。合伙人田原和總監張迪因此面臨畫廊轉型的艱巨任務,張迪形容“當時的經濟狀況并不樂觀,我們唯一能確定的,就是去發掘與我們更有共鳴的同輩藝術家,作出抹除邊界的嘗試,首先在地緣、媒介、圖像,和觀念上打開局面。”在畫廊與798租約到期后,空白空間通過微博注意到了當時尚未畢業的高露迪,并在藝術家高磊的介紹下認識了何翔宇——這個“在家鄉熬干好幾噸可口可樂的瘋狂的年輕人”后來成了當時中國鮮有的、在全球語境下工作的觀念藝術家,他的實踐也伴隨其移居至異國的身體經驗擴展到更復雜的文化身份、地緣政治、生存困境等議題。張迪談到,“藝術家的成功更多時候是出于時代的選擇”。現在,空白空間揮別了過去與草場地相伴的14年時光,搬遷至2021年在順義保稅區成立的空間,與里森畫廊、MDC畫廊、瑪戈畫廊等國際畫廊同處幽靜的博樂德藝術中心。

“今天再看2008年,會發現金融危機對于藝術發展的影響并不是決定性的,關鍵是畫廊認識自我和處理問題的能力,以及對過去歷史與今天之間關聯的洞察。”冷林認為,畫廊必須充分警覺藝術的邊界和藝術整體在社會環境中產生的變化,因為“變化從來不是突然發生的,不是簡單的斷裂,或者一種感覺”。這也讓我們看到北京公社一路走來面對外界變動所秉持的平和姿態。2006 年,北京公社從草場地遷至798 藝術區。2008年,冷林除了經營北京公社之外,在阿尼· 格里姆徹、馬克· 格里姆砌(Arne Glimcher、Marc Glimcher)的邀請下,成為佩斯亞洲合伙人。與此同時,北京公社也涌現了新一批年輕藝術家。對于北京公社未來的發展,冷林表示,“愿意與充滿更多可能性的藝術家合作,同時著力于激活畫廊內部的想象空間,讓藝術家保持創作的沖動,增加畫廊自身的創造力,并思考如何將這些能量最大限度地釋放出來。”

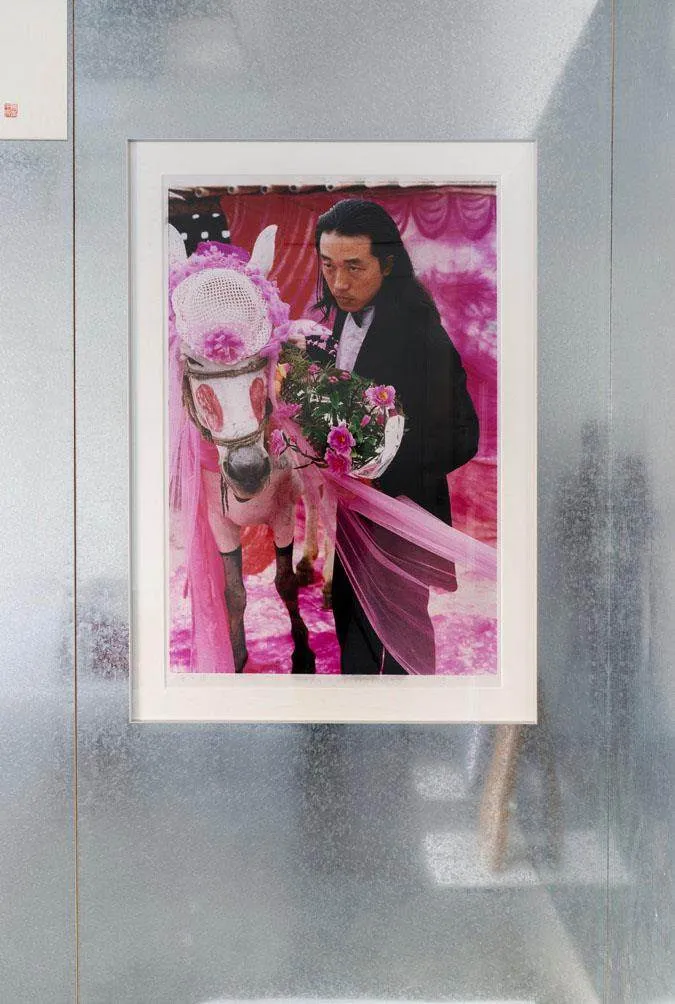

麥勒畫廊在2017年從草場地搬遷至798,而由小麥(René Meile)接手的麥勒北京至今仍然保持對本土藝術家的強烈關注,尤其在近兩年,在麥勒北京舉辦展覽的藝術家全部來自中國。小麥坦言,一方面原因可能在于麥勒畫廊相信本土文化之于中國社會的重要性,這也是麥勒北京的基礎,但聚焦本土并不意味著對其他文化的拒絕,而是“在完全本土背景下成長的藝術家身上,才有可能保留真正具有沖突性的特質,而對于這種特質的展現和研究才是東西方交流的意義所在”。此外,從2006 年創立至今,經歷幾輪市場周期的麥勒反而對未來抱有積極的態度,“艱難的時期可能更利于藝術家的創作,或許會從中出現突破性的視角和藝術語言”。例如,去年王興偉在麥勒舉辦的個展“戀愛磚家”,謝南星在希克獎展覽中呈現的“剔牙之歌”,和畫廊在今年北京畫廊周呈現的曹雨個展“化糞池”,都在一定程度上采用了潛伏式的展示語言和隱喻方式,以此對當下的社會現狀和其中個人的生存體驗作出回應。

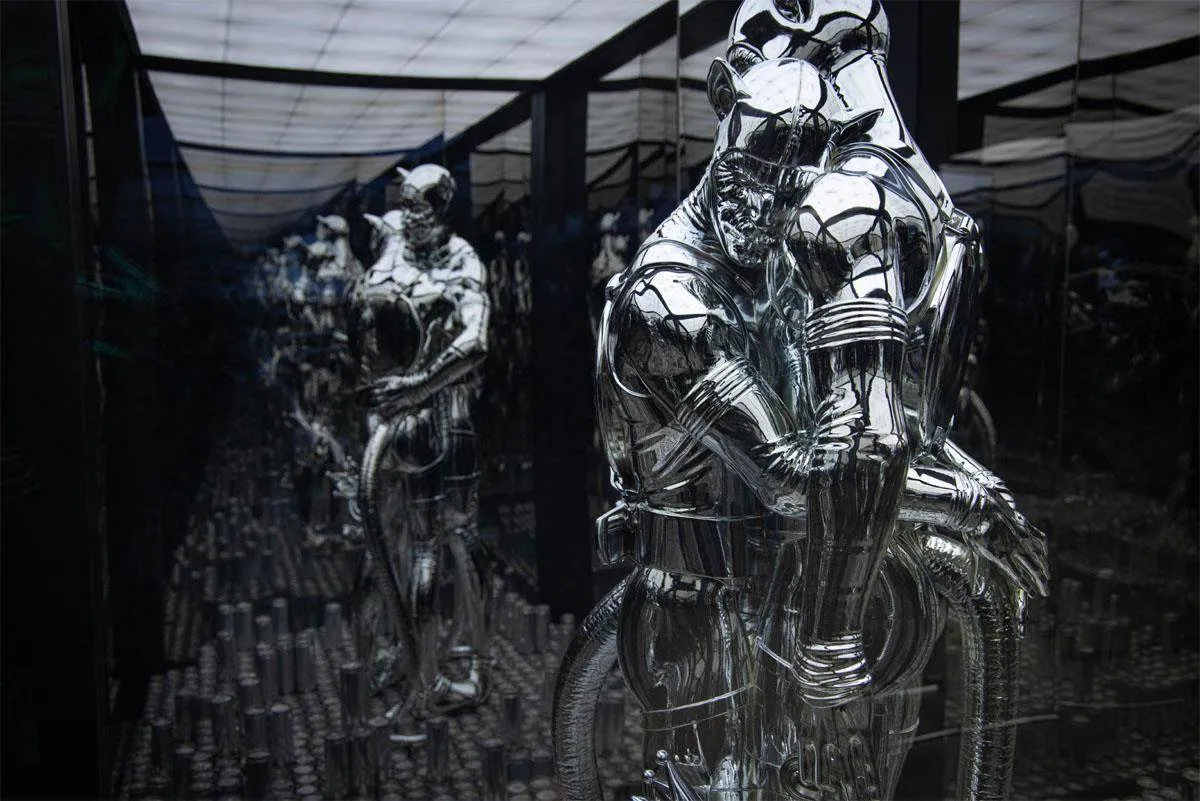

2014年,魔金石空間從項目空間轉型為畫廊,開始正式代理藝術家。這一轉變的發生一方面來自曲科杰認識到商業是推動藝術發展的核心力量;另一方面也源于魔金石在參與博覽會的初期嘗試中獲得的積極反饋。今年,魔金石在畫廊內部開辟了面積約20平方米的項目空間“前室”,用來支持當下具有前瞻性的藝術實踐。在“前室”展出的觀念藝術家劉鼎的最新項目“蒼茫室”中,藝術家用他對藝術史進程的再描述來回應當代社會的精神困境,而選擇展示這種以思想史為分析視角的研究方法實際上也呼應了魔金石在此刻重啟項目空間的意圖和愿景,即再度回看魔金石作為項目空間創立時的初衷,針對藝術生態內部的動態變化作出反思、表態和舉措,“更有意識地對抗審美世俗化的現象”。

身份消解:新一代的實踐

2011年到2018年,高古軒、白立方、豪瑟沃斯、卓納等全球頂級畫廊紛紛在香港設立空間。其間,北京、上海、廣州等城市開始出現大量由本土企業資助的民營美術館和私人美術館。伴隨信息和資本的加速全球化,中國的藝術市場再次迎來新的高峰。與此同時,中國也開始涌現出一批擁有海外教育背景和國際資源的年輕畫廊主。

藝術媒體出身的Sammi 劉亦嫄長期關注全球藝術圖景的變化,她認為對于人口基數龐大的中國來說,仍然有很多尚未被挖掘的畫廊形式。2015年,基于將中國本土的年輕藝術家推向國際平臺的愿景 ,Tabula Rasa 三米畫廊在北京成立。6年后,隨著Sammi生活重心的轉移,三米畫廊在倫敦迎來了第二空間,畫廊的方向也相應擴展到了將英國本地藝術家引入中國。Sammi談到,“不同地域的空間意味著不同的社會文化語境,三米畫廊會在很大程度上考慮展覽的在地性,以及與在地文化產生聯系的意義,同時以融合、開放的眼光去發展三米畫廊的聲音”。結合Sammi 自身跨文化的成長背景和兩地工作的經驗,她發現“移民藝術家在異國發展的初期很難找到合適自己成長的土壤和對話、展示的平臺”,這也促使了三米畫廊在倫敦空間成立后不kxJhKGvXGJ2w6bogt/1Fnw==久對流動身份和離散群體的關注。

2019年,已經在北京深耕多年的C 空間(C-Space),龍口空間(Space Local)和西五藝術中心(C5Art)合并,以全新統一的畫廊品牌CLC Gallery Venture 在798藝術區的七星東街亮相。相互擴充的藝術家名單、團隊經驗、合作資源讓畫廊整體的經營狀況得到了顯著的改善。CLC的合伙人之一張士嫻談到合并的舉措不但幫助原本單家畫廊突破了各自的局限,也讓畫廊相對快速地擁有了成熟的全新形象。如今,CLC在選擇作品、編排展覽計劃,以及分配資金上都比以往更注重計劃和效率,很多與CLC合作多年的藝術家在最近幾年陸續步入職業生涯的中期階段。對于CLC來說,目前面臨的最大挑戰便是如何為他們爭取諸如美術館、基金會機構等更廣闊的國際性平臺,通過促成更大體量的展覽去呈現他們在創作上的突破。同樣在2019年,CLC對面的藝術項目空間C5CNM 同步向公眾開放。這個僅有20余平米的狹小空間被藝術家金寧寧設計為一個只能側身進入的、具有交互性質的“臟盒子”,主要用于展示具有實驗性的展覽項目并承接前衛的音樂演出。

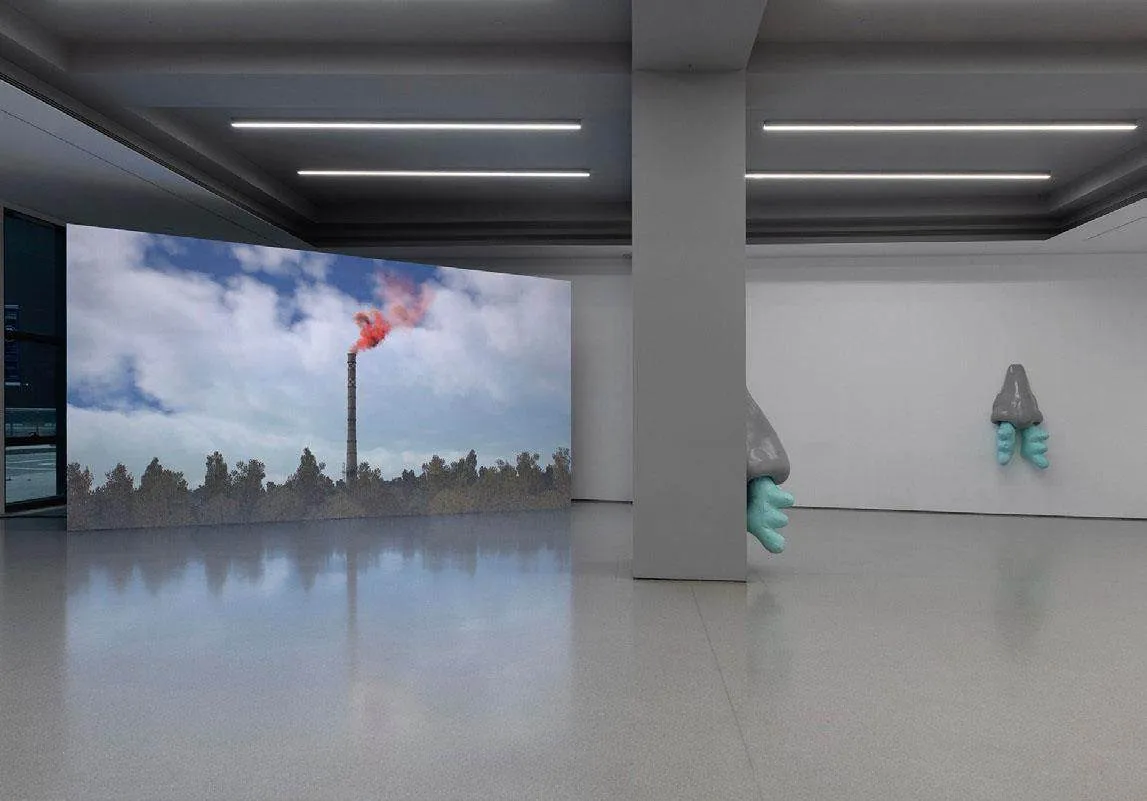

與其他畫廊不同的是,僅以一周間隔先后于柏林和北京成立的戶爾空間,似乎在2020 年誕生之初就消解了本土和國際的身份界限。創始人花笑嬋常年生活在包容多樣文化的柏林,并談及戶爾空間將自身定位為在國際學術語境中發聲的平臺,不限制于任何分類和界限,不論是藝術家的性別、膚色、國籍,還是他們創作的語言、材料、媒介。而在2023年入選瑞士巴塞爾的“藝創宣言”(Statement)單元也給予這個年輕的畫廊別樣的信心。兩地空間被花笑嬋視為相互補充和扶持的同一整體,就像今年在北京畫廊周呈現的倫敦藝術家詹金· 范· 齊爾(Jenkin Van Zyl)亦在柏林畫廊周呈現與戶爾合作的首個個展。在花笑嬋看來,這個1993年出生,在instagram上擁有40萬粉絲的迷人個體,如同年輕時期的約翰· 加利亞諾(John Galliano)永遠讓人充滿期待。

逆全球化時代的思考與“不變”的北京

可能出于多方面原因,無論是由疫情導致的活動受限,還是如今逆全球化的國際關系所連帶的偏見和沖突,最近幾年,前往北京參觀展覽、考察藝術機構、拜訪藝術家工作室的國際策展人數量顯著下降,中國藝術家在國際平臺上的能見度更是不如從前。畫廊主們普遍認為,“這是我們自己的問題,而不是別人不關注我們的問題”,原因不僅在于外部環境或者國家和國際間政策的變動,還有我們藝術系統內部在根本上的混亂和不確定——無論是留給藝術家成長和發展語言的空間,還是畫廊、機構、博覽會、學術建構、收藏體系——“我們所需要的成熟系統顯然還未建立”。或許,與其擔憂我們與西方藝術生態之間臃腫的差距,一味追逐西方的觀點和腳步,陷入他們是否對中國當代藝術失去興趣的焦慮,“本土畫廊更應該盡最大可能地參與到上述構成藝術生態的每一個環節當中,去思考如何自信地構筑我們對自身的認識,從而建構與外界對話的基礎”——這或許才是來自中國的當代藝術拿到通往世界入場券的時刻。

在接受采訪的過程中,許多畫廊主正陸續從威尼斯雙年展、柏林畫廊周,以及紐約Frieze 博覽會等藝術活動的繁忙奔波中歸來。在市場化成熟的紐約、倫敦、柏林,或者巴黎的對比下,他們認為“北京仍然保有藝術創造最原始的力量,人們仍然對藝術報以熱忱,嚴肅地討論藝術,珍視藝術的神圣性”。無論現在798藝術區如何喧鬧,租金如何高昂,也幾乎沒有一座城市擁有或曾經擁有過這樣一片區域,聚集著如此多數量和多元規模的機構,人們僅憑步行,便能抵達不同的畫廊和美術館。同時,以798和草場地聯動所形成的畫廊發展歷史為參考,北京的當代藝術中心如今已經從798輻射至順義、國貿,以及深藏大小胡同中的替代性空間和泛文化綜合體等新興的藝術社群。“北京依舊獨特”仍是所有人的共識。