動物的聽覺

古詩里藏著什么科學的奧秘呢?讓我們一起去發現吧!

所見

〔清〕袁枚

牧童騎黃牛,歌聲振林樾。

意欲捕鳴蟬,忽然閉口立。

咦?知了有耳朵嗎?它能聽到小牧童的聲響,然后逃走嗎?

小牧童騎在黃牛背上,嘹亮的歌聲在樹林中回蕩。忽然,他想要捕捉正在樹上高聲鳴叫的知了,于是趕緊閉上嘴巴,悄悄摸向樹邊……

小兒垂釣

〔唐〕胡令能

蓬頭稚子學垂綸,側坐莓苔草映身。

路人借問遙招手,怕得魚驚不應人。

看!一個小孩子正在學大人垂釣呢。他側身坐在青苔上,綠草掩映著他的身影。他是多么專注地盯著魚竿呀!突然,有行人想要問路,招手喚他,但這小小孩童卻不敢大聲應答——是害怕那正要上鉤的魚兒被嚇跑吧。

小朋友們,你們釣過魚嗎?水中的游魚可真警覺,外部一旦發出一點聲響,正在水中攝食或嬉戲的魚兒就會四處逃竄。由此我們可知:魚是有聽覺的。但是,魚兒的耳朵究竟在哪兒呢?

魚有耳朵嗎?它們是怎么聽到聲音的呢?

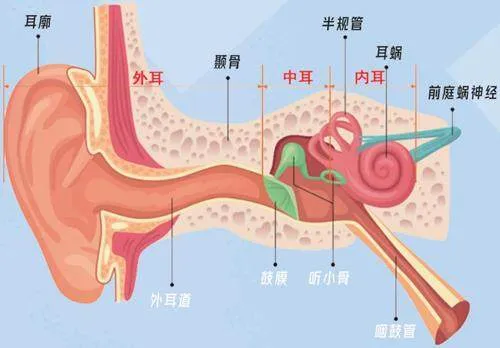

當我們聽到“耳朵”這個詞時,我們大腦里浮現出的是(見右圖):

這就是人耳看上去的樣子。我們再來仔細看看人耳的構造:

如左圖所示,人耳能聽到聲音是由于外界的聲波通過外耳道、鼓膜、聽小骨,傳到內耳里面,使內耳里面的感應器官產生神經沖動,經過神經傳入中樞,產生聽覺。

想象一下:如果人的耳朵縮小數百倍,長到各種動物的身上——哈哈,那真是太奇怪了!那么,動物們的“耳朵”是什么樣子的?都長在哪里?動物又是如何聽到聲音的呢?

當我們聽到“耳朵”這個詞時,我們大腦里浮現出的是(見右圖):

這就是人耳看上去的樣子。我們再來仔細看看人耳的構造:

如左圖所示,人耳能聽到聲音是由于外界的聲波通過外耳道、鼓膜、聽小骨,傳到內耳里面,使內耳里面的感應器官產生神經沖動,經過神經傳入中樞,產生聽覺。

想象一下:如果人的耳朵縮小數百倍,長到各種動物的身上——哈哈,那真是太奇怪了!那么,動物們的“耳朵”是什么樣子的?都長在哪里?動物又是如何聽到聲音的呢?

小故事:蟬的聽覺

其實,早在170多年前,就有一個人跟你們一樣,對蟬的聽覺非常好奇。他就是著名的法國昆蟲學家——法布爾。不過,在他的眼里,愛唱歌的蟬卻總“像聾人那樣大喊大叫”,這是為什么呢?

原來,在一個盛夏的午后,幾只蟬正在一棵梧桐樹上大聲地唱歌,吵得正在進行科研工作的法布爾心煩意亂。法布爾和助手來到樹下,他們大聲喊叫,拼命地拍手、吹口哨。但是,樹上的蟬竟然一點兒也沒有察覺,依然盡情地唱著歌。這引起了法布爾的好奇。法布爾干脆叫人搬來兩支土銃,裝滿火藥,然后讓助手數清樹上蟬的數目,開始放銃。“砰”的一聲,震耳欲聾。可樹上的蟬根本不受任何影響,數量沒有變,唱歌的節奏沒有變,音域也沒有變。

于是,法布爾得出結論:蟬是聾的,或者說,蟬的聽覺很遲鈍。

揭秘:蟬的聽覺真相

直到多年之后,昆蟲學家們通過研究才證實:蟬是有聽覺的。蟬的“耳朵”長在腹部第二節附近,由比較厚的鼓膜和下面的1500個劍梢感受器組成。當聲波傳到聽覺器上,再把信號送到腦子里,蟬就聽到了聲音。但由于這些劍梢感受器像絲一樣細長,所能接收到的聲波很有限,因此憑借劍梢感受器來聽的昆蟲,聽力一般很差。

因此,蟬并不是聾的,只是它能接收的聲波范圍與人類不同。蟬對同類發出的聲音十分敏感,可以做到“一呼百應”;而對人們的拍手聲、吹哨聲,甚至是聲如霹靂的槍炮聲都充耳不聞,是因為這些聲音的聲波超出了它們耳朵所能接收的聲波頻率范圍。

揭秘:魚的聽覺真相

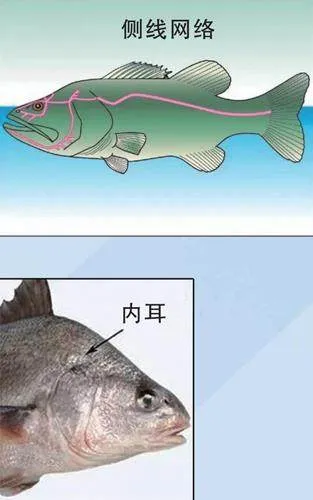

魚類有兩套比較隱秘的聽覺系統:側線和內耳。

側線是魚類和水生兩棲類動物所特有的感覺器官(右圖中粉色的部分就是魚類的側線網絡),它能夠幫助動物們聽到一些低頻聲音。但是由于這個頻率太低了,人類說話無法達到這么低的頻率,所以,是無法通過側線讓小魚們聽到的。

但是,當我們在外部發出聲響時,為什么正在水中攝食或嬉戲的魚兒會四處逃竄呢?原來,小魚們還有另一套聽覺系統,那就是內耳。內耳藏在小魚的骨頭里面,只有打開它們的頭骨才能看到(見右圖)。

在水中,聲音可以經由骨傳導。所謂骨傳導,就是聲音通過頭骨直接傳遞到內耳,產生聽覺。比如你能聽到自己嚼餅干的聲音,這就是一種骨傳導。小魚們在水里也能通過骨傳導來聽聲音和辨別音源。具體來說,海洋里水的振動會將聲音信息經由頭骨傳遞到魚類的內耳,內耳再告訴大腦,于是小魚們就能聽到各種聲音啦!

小朋友們,現在,我們再來看看《所見》與《小兒垂釣》這兩首古詩,相信你一定有了更科學的發現:捕蟬時牧童需要“忽然閉口立”嗎?小兒垂釣時,到底能不能和別人說話呢?