王妍力:愿用一生 探究提琴制作奧妙

王妍力是EILA國際提琴及琴弓制作大師協會目前唯一的中國女性成員,同時也是中國提琴制作師職業技術鑒定考評委委員。

她的經歷非常特別,先學習提琴演奏,后學習提琴制作;工作之后在樂團從事提琴演奏,之后再度學習提琴制作,最終回到提琴制作領域。這種交替,讓她的人生與眾不同,充實而豐盈。

從學習樂器演奏到傾心提琴制作

王妍力6歲開始學習小提琴,她小時候夢想將來成為小提琴老師。12歲時,她進入四川音樂學院附中學習演奏。1997年,為備戰高考,她來到上海音樂學院學習。一個偶然的機會,她跟隨一名提琴制作專業的老師走進了提琴制作工坊,眼前的一切令她感到新奇:工作臺上是小刨子、雕刻刀以及各種叫不出名字的工具,還有制琴模具以及木屑、刨花散發的木質特有的芳香。她終于看到了提琴誕生前的樣子,知道了一把能夠演奏的提琴要經過制作師一道道工序的雕琢和精心打磨才幻化成演奏家手中的利器。在此之前,她從來沒有想過小提琴的面板弧度是怎樣產生的,琴頭的旋首是怎樣成型的,烏木的指板是如何安裝的……從那一刻起,她便喜歡上了提琴制作這個神秘而又令人著迷的專業。

1997年,王妍力考入上海音樂學院管弦系(當時提琴制作專業隸屬管弦系),師從華一志、華天礽教授學習提琴制作。

提琴制作自古以來多為男人從事的工作,就像意大利三大提琴制作家族,從來沒有一個女子在作坊里從事提琴制作的。女子從事提琴制作,需要付出比男人更多的體力和精力。

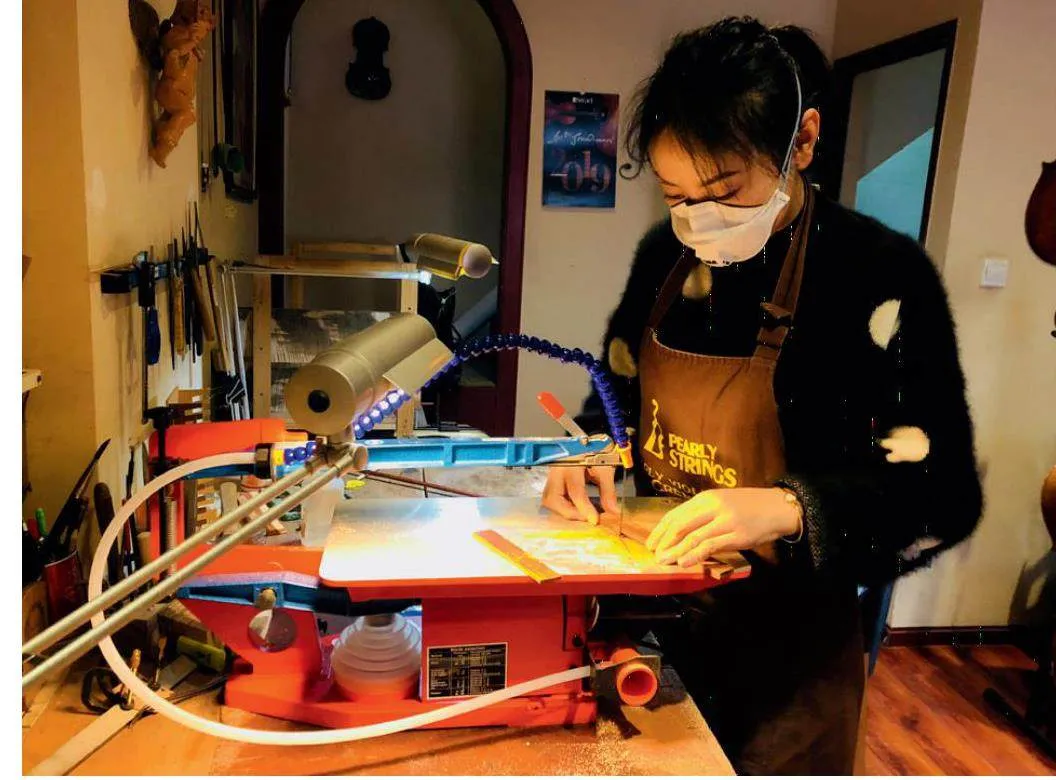

在大學階段的提琴制作學習中,王妍力熟悉了提琴制作的每個環節、步驟,為此付出了很大的努力。大學二年級的時候,一次她在雕刻琴頭的過程中,刻刀一刀下去劃到手上,頓時血流如注,殷紅的血滴落在工作臺上,老師趕緊送她到醫院,傷口縫合了5針,至今她手上還有縫針的印記。在學習制作提琴的過程中,她不僅流汗,也有受傷流血的經歷。這些成長中的經歷令她終生難忘。

為了生計進入樂團拉琴

從上海音樂學院畢業于之后,王妍力回到了成都。面對是拉琴還是制琴的兩種抉擇,王妍力拿不定主意。對于剛剛踏入社會的王妍力而言,22歲的她涉世未深且囊中羞澀,是生存還是發展,這是一個非常現實的問題。“在大眾眼中,演奏屬于比較光彩的職業,而制琴好似一個高級木匠,雖然這個‘木匠’需要具備木工工藝、聲學、視覺審美,油漆知識等各方面的綜合能力。”王妍力說,上臺演奏不僅意味著關注度,也意味著生活的保障;而制作提琴,需要付出更多的體力和心血才能得到些許認可。猶豫再三,她最終選擇了拉琴。王妍力憑借從小學習提琴演奏的功底,順利進入了四川廣播交響樂團擔任中提琴演奏員。

然而在樂團的幾年里,她的內心并未靜如止水。為了生計她雖暫時放棄最初熱愛的提琴制作,可糾結的內心對制琴仍充滿渴望。幾番掙扎后,王妍力還是決定忠于自己的內心,四年后她離開了樂團,準備回歸制琴領域。

永不自滿提升制作修為

四年的樂團時光,權當是積蓄力量的過程吧。王妍力再度拿起制琴工具,同時認真準備研究生的入學考試,2005年她如愿進入中央音樂學院提琴制作中心,成為當代提琴制作大師鄭荃的研究生。

2008年,王妍力如期畢業,捧著研究生畢業證書,她到四川音樂學院任教。然而,王妍力自覺所學尚淺,欲前往小提琴的發祥地——意大利繼續深造。從2014年起,王妍力利用每年寒暑假時間趕赴意大利雷焦·艾米利亞地區的圣保羅迪恩扎,在馬克·比奇羅第(Piccinotti)大師工作室交流學習。學習的日子令她難忘:每天得從早到晚不停地工作,僅有短暫的用餐時間。一日午后,王妍力忙活了大半日,實在疲倦不堪,遂坐在了工作臺旁的椅子上。手中的活兒尚未做完,意大利老師用幽默又嚴肅的語氣說道:“這是給殘疾人坐的,不是給你準備的,做琴得站著。”王妍力旋即起身,不敢有絲毫懈怠。誠然,王妍力并不否認她的意大利老師極為嚴苛挑剔,不過站著制琴,乃是這一行的規矩。這意味著,提琴制作需要大量的體力和精力,也意味著女性在提琴制作領域,應該忽略自己的性別。2016年,王妍力赴法國里昂JFDaber大師琴弓工作室跟隨制弓大師Vincent Tricou學習琴弓修復技術。通過在國外的學習,王妍力的提琴及琴弓修復技藝有了極大的提升。

2017年1月,王妍力參加首屆馬耳他國際提琴制作比賽,她的中提琴作品獲得銅獎,小提琴作品獲得優秀獎;2020年10月,她制作的小提琴作品在“中國樂器協會提琴制作師分會優秀作品——三十六位制作師傾心之作”中展出;2021年1月其制作的小提琴作品在四川音樂學院實驗藝術學院“出山”成果匯報中展出;2022年1月其制作的金絲楠木小提琴在“實驗與創新”川音中外樂器研制作品展中展演;2022年3月其研制的“音板輔助加工裝置”獲實用新型專利。

加入國際提琴制作大師協會

第二次世界大戰結束以后,一些志同道合的提琴制作師們聚集在一起,于瑞士成立了國際提琴制作大師協會(EILA)。它封閉而神秘,僅限內部交流。一直到現在,每年發展的會員,也僅數人,全球成員不過180人。但EILA,卻是當今國際最權威、最重要的提琴制作組織。

王妍力很早就聽說過國際提琴制作大師協會,畢竟那是每一個制琴師的夢想。而一直到2008年,協會的中國大陸地區成員,也僅有3名,她的研究生導師鄭荃教授正是其中之一,其他兩位也是制琴界公認大家。對于王妍力而言,EILA就像一座高不可攀的山峰。

2018年10月的一天,王妍力收到恩師鄭荃先生發來的一條短信:“恭喜你啊,你的入會申請,在剛剛的巴黎會議上通過了。”

王妍力忽然想起兩年前鄭荃恩師鼓勵自己嘗試申請加入EILA,畢竟這意味著在這個國際組織能具有更高的見識和寬泛的國際視野。王妍力聽從了鄭荃老師的建議,將資料、作品寄到了協會,并成功找到了兩名不同國籍的提琴制作大師寫推薦信。此后,她便將這件事拋之腦后,因為于她而言,每年有太多制琴師們試圖加入,自己很有可能也只是分母的一員而已。在國際提琴制作大師協會里,95%都是男性,女性制作師人數極少。

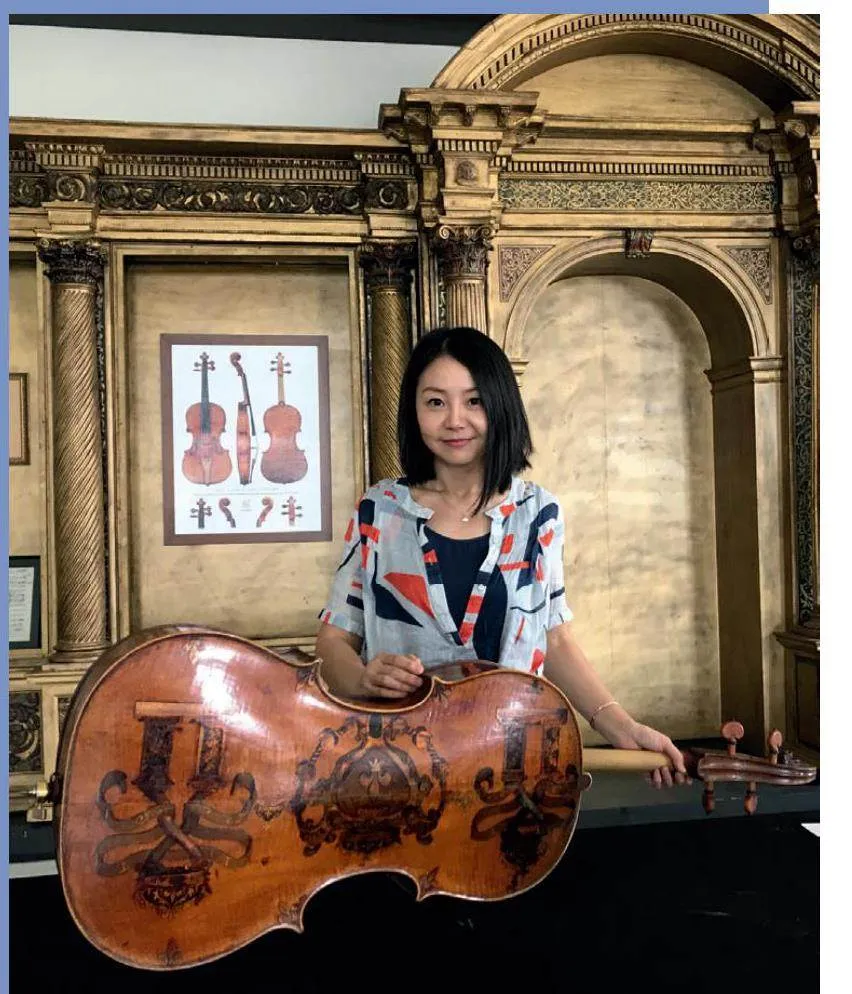

2019年5月,王妍力正式加入國際提琴制作大師協會,成為目前8名來自中國內地的成員中,唯一的一名女性成員。

努力探求提琴制作奧妙

幾年前,王妍力去意大利拜訪當代意大利一位提琴制作界的泰斗級大師,她帶了一把尚未完工的白坯提琴。當時90多歲的大師接過王妍力的琴,仔仔細細地端詳了好幾遍,敲敲琴箱聽了聽共振反應,然后將琴放進懷里,欣慰說道:“雖然還沒油漆,但它將是一把音色很好的琴。”接著,大師又指導了王妍力幾處提琴的細節。大師驚喜地用目光觸摸琴角,并親吻了那一彎翹角,激動地贊美道,“很美,這個琴角處理得很有韻味。”聞聽大師對自己提琴的夸贊,王妍力十分開心。事實上,僅那個小小的琴角,王妍力花了整整一天的時間用心去修改、雕琢。

從18歲開始學習制作提琴以來,20余年時間里,王妍力的手中已經誕生了幾十把小提琴,可她卻說,沒有一把是讓她覺得完美無缺的琴。她稱以后大概也不會有。為何?藝無止境,因為不完美才有追求的動力。

提琴制作的歷史距今四百余年,意大利三大制琴家族的作品成為后人難以超越的高峰。作為源自西方的小提琴,于中國提琴制作師而言,它有一種與生俱來的隔膜。只有深刻了解了西方的人文歷史,了解其生活背景,將意大利古琴的精髓充分吸收,方能在繼承的基礎上制作出融真摯情感和優美音色于一體的樂器。這是每一位制琴人畢生的追求。業界通常形容王妍力的琴——秀氣,這或許與她的性別有關。王妍力是一個對自己要求極高的人。她不滿足于此,深知提琴制作的學問極深,需要窮盡一生去探求、去學習。