中信重工:敢啃“硬骨頭”制造“硬實力”

“任何時候中國都不能缺少制造業”。習近平總書記參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時的這番話,言簡意賅、發人深省。

制造業是大國經濟的根基,也是一國競爭力的集中體現。經過多年的持續快速增長,我國制造業在總量規模、結構升級、路徑轉型以及開放合作等方面成效顯著,成為建設現代化產業體系的主導力量,也是參與國際競爭合作的優勢所在。強大且堅韌的制造業,既是大國經濟的“定盤星”“壓艙石”,又賦予我們應對外部風險挑戰的信心與底氣。

歷經70年發展,打造了先進裝備制造領域科技創新高地的中信重工機械股份有限公司(以下簡稱“中信重工”),持續突破“卡脖子”關鍵技術及裝備,彰顯了一個裝備制造業民族品牌的擔當與底氣。

紅色基因顯擔當

中信重工的前身洛陽礦山機器廠,作為我國第一個五年計劃期間興建的156項重點工程之一,是我國第一座現代化大型礦山機械制造廠。

1954年1月8日,經國家計劃委員會正式批準,決定在洛陽澗河西新建我國第一座現代化的礦山機器廠。因此,中信重工自誕生之日起,就有著根紅苗正的“紅色基因”,曾留下多位老一輩革命家的足跡。

1953年6月,黨組織派焦裕祿到洛陽礦山機器廠參加工業建設,任廠籌建處資料辦公室秘書組副組長,負責搜集洛陽的水文、地質、氣象等歷史資料,為選擇廠址提供科學依據。焦裕祿剛到職時,這里是一片荊莽叢生的空曠河灘,住所是一排排的席棚,“電燈不明,馬路不平”。面對這種荒涼,焦裕祿沒有沮喪,而是樂觀又很有氣魄地勸慰工友:“我們是干什么來了?我們是建設大工廠來了。我們廠是第一個五年計劃的重點工程啊,不是說嗎,我們是共和國重工業的長子。什么是長子?長子就是大兒子,一個家里的老大,就得有一份擔當!”他的擔當體現在“修路總指揮”的崗位上,帶領大家修了一條從洛陽老城區通往工地的公路,其間還與其他黨團員讓出工棚給群眾住,帶領大家連夜修浮橋,用“百年大計”的標準修筑了澗西大橋……

后來,焦裕祿又在設備不全、原材料和零部件奇缺的情況下,帶領工人刻苦鉆研,僅用3個月時間,就成功制造出新中國第一臺直徑2.5米雙筒卷揚機,填補了我國礦山機械生產史上的空白。

1993年,洛陽礦山機器廠并入中信集團,更名為中信重型機械公司,并于2008年改制為股份公司。70年來,中信重工見證了中國工業從無到有、從有到強的偉大歷程,被譽為“中國工業的脊梁,重大裝備的搖籃”。

70年薪火相傳,70年接續奮斗,“焦裕祿精神”也已深深扎根于這片沃土,融入中信重工人的血脈,成為推進企業改革創新發展的精神源泉和不竭動力。在“焦裕祿精神”的激勵下,中信重工在不同發展時期,先后涌現出聞名全國的“劉玉華姑娘組”,癡迷刀具革新的“刀具大王”張邦棟,愛廠如家、勤儉節約的“萬斤釘小組”,“新時期焦裕祿式的好干部”楊奎烈,以及黨的十九大代表、全國勞模劉新安,大國工匠楊金安等新一代工匠精神優秀代表。

誠信敬業、拼搏奉獻、開拓創新的“焦裕祿精神”,已經成為中信重工人的精神特質和文化符號。

重構業務繪藍圖

中信重工扎根實業、深耕主業,做精專業,以打破國外技術封鎖,保障國家經濟安全和國防安全,推動國民經濟發展為己任。如今,中信重工已從主要依托礦山及重型裝備業務形成重型裝備、工程成套、機器人及智能裝備、新能源裝備均衡發展的業務體系,為企業高質量發展邁出堅實步伐。

從1958年新中國首臺直徑2.5米卷揚提升機,到1988年代表我國大型機電產品的直徑3.2米×4米球磨機首次出口澳洲,再到為中澳鐵礦自主研制6組世界最大規格磨機,礦山及重大裝備產業始終發揮著“穩定器”“壓艙石”作用,是中信重工筑牢國之重器的底氣。

中信重工依托國家和行業唯一的礦山重型裝備國家重點實驗室,實施高端礦山重型裝備技術創新工程,成功突破高效資源開采、高效節能礦物加工、高效工業余熱利用、核心裝備等30余項制約行業發展的重大技術難題,培育出10多項具有國際先進水平的核心產品,實現了黑色礦山、有色礦山行業裝備大型化、國產化、集約化、綠色化。其中,大型礦用磨機全球市場占有率達到30%,在全球市場上提升了中國制造的標準權、話語權、主動權,進而使中信重工成為全球最具競爭力的大型礦山裝備供應商與服務商之一。

中信重工借力資本市場,通過投資并購,快速切入“特種機器人”領域,從而開啟了從無到有、從高起點起步到快速布局發展,再到躋身世界機器人公司第一梯隊的爆發式增長期。依托30余年深耕煤礦自動化領域積累的經驗,中信重工機器人產業全面進入國內井下防爆、提升、控制、救援等系列特種機器人裝備領域,助力傳統煤企向綠色、安全、高效、智能型煤礦轉型升級。

2020年,中信重工成立漳州海上風電基地。2022年批量交付國家電投揭陽神泉二海上風電單樁,按期交付當時國內最重、直徑最大的單樁。在此基礎上,中信重工聚焦“海上+陸上”風電市場,探索“能源開發+裝備制造”發展模式,將新能源裝備業務打造成為企業發展的“增速器”和“推進劑”,成功打造了公司業績的第二增長曲線。

持續創新有力度

第一臺大型豎井鉆機、第一套半固定給料式破碎站、第一套千萬噸級大型露天礦成套設備、第一套具有完全知識產權的雙壓純低溫余熱發電生產線、第一套大型礦井提升機新型閘控系統,以及世界最大的氧化球團燒結窯、銅冶煉陽極爐,全球規格最大、技術最先進的自磨機、半自磨機、球磨機,世界上鉆孔直徑最大、深度最深的豎井鉆機……憑借持續的創新動力,中信重工累計創造了近300項國內乃至世界“第一”“首創”“領先”的紀錄。

與此同時,中信重工也在加快傳統產品技術進步和更新換代,持續推動新興業務發展,持續加大前瞻性研究和布局,以科技創新引領公司高質量發展。通過成立科技創新委員會,健全公司科技創新頂層決策機制;通過建設全國重點實驗室、國家級企業技術中心等研發平臺,厚植創新研發基礎。同時,大力實施“金藍領工程”“首席技術專家”等制度,建設多層次人才梯隊,并完善鼓勵創新、寬容失敗的容錯機制,培育良好創新環境,形成高效、靈活、完善的研發創新體系,助力國家重大項目實施與重大裝備研制。

從長江三峽水電站、小浪底工程、大藤峽水利樞紐工程、探月工程等國家重大項目,到國產航母、神舟飛船、華龍一號等關鍵技術及裝備,中信重工先后承擔了一系列國家重大裝備的研制任務,相繼推出了一批堪稱“國之重器”的LfUDpxBA3DAm6mbLAjnO5veHDTrUuxR21BEJndiUrP4=重大技術、重點產品、核心部件、重點材料。

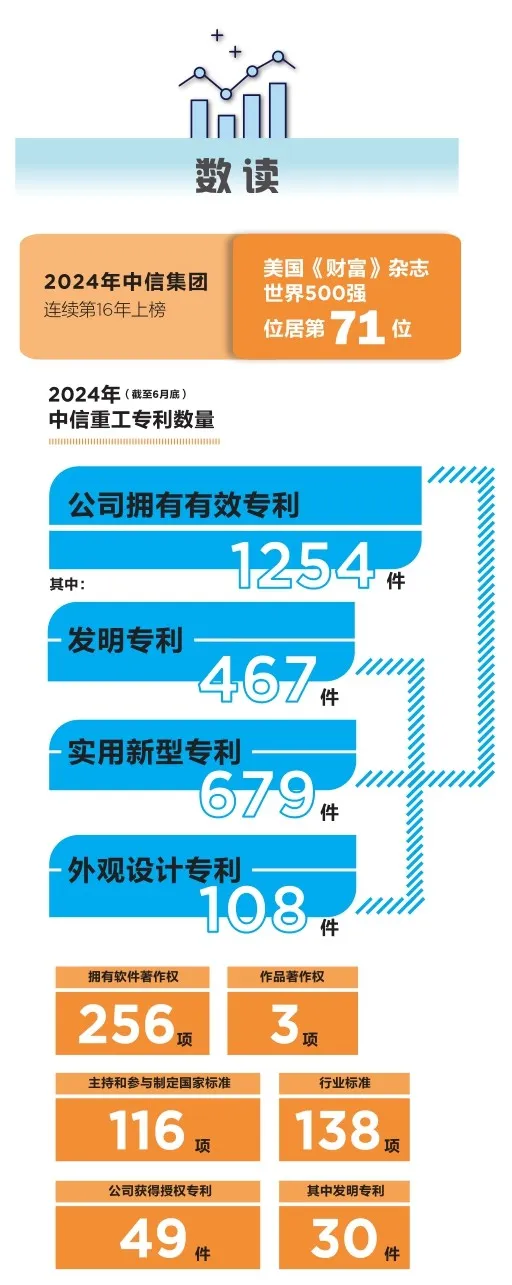

2024年以來,中信重工加大研發投入力度,研發投入強度達到7.2%,為加快發展新質生產力,推動傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育夯實了基礎。截至 2024 年 6月底,共計擁有有效專利1254件,其中發明專利 467 件、實用新型專利 679 件,外觀設計專利108件;擁有軟件著作權256 項、作品著作權 3 項;主持和參與制定國家標準 116 項、行業標準 138 項。

加速“出海”顯韌性

出口非洲加納納穆蒂尼金礦的直徑8.2米×12.7米溢流型球磨機,刷新了我國出口海外最大規格球磨機紀錄;EPC總包的CMIC日產5000噸水泥生產線,創造了柬埔寨單線規模最大、現代化程度最高水平;大型半移動式破碎站受到瑞典行業巨頭公司青睞,標志著國產高端礦山裝備在歐美高端市場有了“話語權”……這些無一不是中信重工與中國企業抱團出海,積極融入“雙循環”新發展格局的具體實踐。

作為國家首批確定的50家國際化經營企業之一,近年來,中信重工企業積極響應“一帶一路”倡議,通過戰略布局、深耕細作,構建了全球化研發、營銷、生產、服務四大功能的國際化布局,形成“成套、主機、備件、服務”四大全球化服務領域。

中信重工在“一帶一路”共建國家共設立了7家境外機構,市場拓展至歐洲、澳洲、南美、北美、非洲、中亞、東南亞等區域,產品和服務覆蓋68個國家和地區,成為全球領先的礦山裝備供應商和服務商。在非洲,中信重工已經成為最大的礦業裝備供應商,累計向10余個國家出口大型礦業設備約180臺(套),裝機功率超520兆瓦。截至2024年6月,實現海外生效訂單金額超39 億元,同比增長65%,海外市場生效訂單金額總量和占比均創歷史新高。

中信重工的“出海”策略不止于產品層面。在融入共建“一帶一路”倡議中,中信重工緊跟國家戰略,在核電關鍵技術設備的自主創新接連取得突破性成就,帶動“中國制造”享譽海外。

在推動產品和服務走出去的同時,中信重工積極參與相關領域國際標準制定,積極推動產品從國內市場全面走向國際市場,服務“一帶一路”,目前出口產品涉及CE國際認證、CU-TR海關聯盟認證等。在遵循國際標準“游戲規則”之下,中信重工通過不斷加強供應鏈能力建設,打造公平、公正、公開的供應鏈生態,構建穩定可靠、高質量、高效率的供應鏈。目前,供應鏈業務范圍涵蓋四大洲14個國家和地區。

“敢啃硬骨頭”的中信重工,在國際市場上展現出了非凡的勇氣和實力。它們憑借著堅韌不拔的毅力和創新精神,突破重重困難,在全球競爭的舞臺上贏得了尊重和認可。