合肥地區公園綠地林下植物調查應用分析

摘要通過對研究區公園綠地林下植物實地勘察和調查統計,了解不同林分林下植物應用情況和特點、植物種類和應用頻率,為林下植物景觀營建和配置研究提供參考。結果表明,該區共有喬、灌木83種,分屬于45科,以薔薇科、忍冬科、小檗科和木樨科所屬種應用較多;地被及藤本植物47種,分屬于27科,以天門冬科、石蒜科、酢漿草科和鳶尾科所屬種應用較多。公園綠地常見的林下灌木主要為海桐、杜鵑、金絲桃和石楠等,耐陰的地被植物多集中使用萱草、玉簪、大吳風草、鳶尾和石蒜等。本次調查表明,應加大耐陰植物發掘和引種力度,拓展其林下應用范圍,重視增加研究區林下植物多樣性、植物景觀配置和層次結構的構建,提升城市林下景觀效果。

關鍵詞林下植物;城市植物景觀;林分;耐陰植物

中圖分類號S731.2 文獻標識碼A 文章編號1007-7731(2024)20-0051-04

DOI號10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2024.20.010

Investigation and application of understory plants in parks and green spaces in Hefei area

WANG Demei ZHANG Jimei JI Hao ZHANG Zhuli

(Hefei Botanical Garden, Hefei 230031, China)

Abstract Through the field investigation and statistics of the understory plants in the park green space in the study area, the application situation, characteristics, plant species and application frequency of different stands of the understory plants were studied, so as to provide references for the construction and allocation of the understory plant landscape. The results showed that there were 83species, belonging to 45 families, of which Rosaceae, Caprifoliaceae, Berberidaceae and Oleaceae were more widely used. There were 47species of ground cover and lianas, which belongd to 27 families, most of which belong to Asparagaceae, Amaryllidaceae, Oxalidaceae and Iridaceae. The common understory shrubs in the green space of the park mainly included , etc. For shade tolerant ground cover plants, , and were mainly used. More efforts should be made to explore and introduce shade tolerant plants, expand their understory application, and attach importance to increasing understory plant diversity, plant landscape configuration and hierarchy construction in the study area, so as to improve the urban understory landscape effect.

Keywords understory plants; urban plant landscape; forest stand; shade tolerant plant

植物與環境的關系是當前生態學研究的熱點問題之一[1-2]。林下陰濕的特殊生境對林下植物選擇產生一定影響,耐陰植物因其生長快速、適應性強和管理成本低等特點,在選擇中占據主導地位,可以有效利用空間環境資源。易文芳等[3]研究指出,林下植物主要指在缺少光照條件下能正常生長的植物,其需光強度介于陽性植物和陰性植物,在全日照條件下生長較好,在蔭蔽或弱光條件下通過生理及外部形態的改變適應,保證光能利用效率的最大化,保持自身系統平衡狀態。蔣新建等[4]研究表明,利用耐蔭植物進行陰地綠化是提高綠化面積,增加綠量,美化和彩化環境,提高景觀底層植物豐富度的重要途徑之一。同時,耐陰灌木可增加林下景觀的結構層次和植被的穩定性,也是不可或缺的林下植物種類。林下植被是影響城市森林生態系統的多樣性和穩定性的主要因素之一,也是目前研究和發展城市園林生態效益的重要方面[5]。張德順等[6]對24個園林樹種的耐陰性進行分析,為耐陰植物篩選、引種和栽培工作提供參考。陳碧露等[7]對7種觀賞價值較高、抗性較好的耐陰植物的耐陰特性及適合生長的耐陰范圍進行研究,為今后其配置和群落種植提供參考。

城市因人類活動頻繁,其林下植物生長狀況與自然狀態下植物生長狀況有所不同。因此,充分挖掘城市林下植物功能,構建林下植物多樣性、多層次和多功能的高質量綠色空間對林下景觀營建具有重要意義。林下植物在城市的生態景觀營建中應用范圍越來越廣泛,主要包括一些耐蔭性強的地被植物、灌木和喬木,其中地被植物和灌木占據重要地位。歐陽子龍等[8]研究指出,為提升園林綠化品質、美化空間、增加綠地覆蓋率和改善景觀環境,提倡在城市林下植物景觀應用中適當增加林下植物的引種與應用。本研究通過對合肥地區林下植被應用情況進行調查分析,為林下植物景觀營建和配置提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究區基本情況

研究區屬濕潤季風氣候,四季分明,氣候溫和,雨量適中,春溫多變、秋高氣爽,梅雨顯著、夏雨集中。年平均氣溫15.7℃,年平均降水量約1 000mm,年平均日照時長2 100h。

1.2 調查項目和方法

對合肥植物園、環城公園、蜀山森林公園和逍遙津公園等公園以及游園、街頭綠地、林蔭大道和城市林緣景觀等植被資源豐富、植物景觀成熟的地段進行實地勘察,查閱相關文獻和專業資料,分析研究區林下植物的應用情況;統計植物種類;調查常綠闊葉林或針葉林、落葉闊葉林、混交林、未成熟林和竹林及其他等林分植被情況。

2 結果與分析

2.1 林下植物種類應用分析

江浩[9]研究表明,新優耐陰植物的引種可豐富季相、提高城市林下植物景觀和改變植物群落結構,也是城市園林可持續利用和發展的有效途徑。研究區植物園濕地松林下引種栽培的石蒜景觀如圖1所示,多應用一、二年生植物如二月蘭、紫茉莉和醉蝶花等;宿根植物如紅花酢漿草、百子蓮、桔梗、花葉蔓長春、臭牡丹、石蒜、大花萱草、韭蓮、風雨蘭和鳶尾等;灌木如金絲桃、棣棠、海桐和野迎春等。

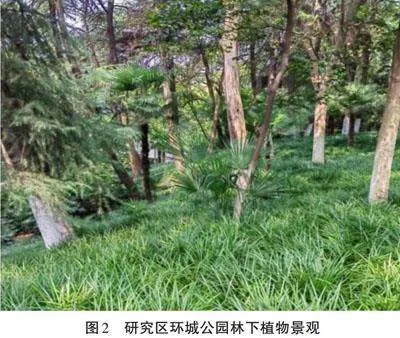

環城公園林下植物景觀如圖2所示,林下植物種類集中用于林緣處的花境中,種類多樣,成片種植的林下植物主要有麥冬、大吳風草、四季杜鵑、常春藤、蔥蘭、臭牡丹、海桐、竹子、八角金盤、黃馨和棕櫚等。

蜀山森林公園有各種野生的地被及灌木植物,如井欄邊草、貫眾、鐵角蕨、車前、地丁、婆婆納、木通和苧麻等,植物種類較豐富,蔡洪麗[10]研究認為,野生草本花卉在資源潛力、生態適宜性和觀賞價值方面綜合開發利用價值較高,可推薦作為園林植物、林下作物引種栽培和規模化利用。在公園景區和林緣區域有人工栽植植被,共計13種,分屬于12科,以天門冬科為主,包括麥冬、沿階草、萱草、鳶尾、繡球、美人蕉、石蒜、酢漿草、八角金盤、杜鵑、金絲桃、石楠和棕櫚等。

逍遙津公園的林下植物景觀較為穩定,林下灌木共17種,分屬于15科,包括海桐、黃楊、繡線菊、金森女貞、花葉蔓長春、金雞菊、十大功勞、茶梅、紅花檵木、扶芳藤、四季杜鵑、金鐘花、美人蕉、木芙蓉、繡球、萬年青和珊瑚樹;耐蔭地被植物主要有萱草、玉簪、大吳風草、鳶尾和萬年青,其多為天門冬科植物,較適宜在林下生長。

綜上,研究區公園綠地常見的林下灌木主要為海桐、杜鵑、金絲桃和石楠等,耐陰的地被植物多集中使用萱草、玉簪、大吳風草、鳶尾和石蒜等,植物種類相對單一,林下植物的應用和景觀配置有待進一步優化,對耐陰植物的開發和應用有待進一步加強。

2.2 林下植物種類統計分析

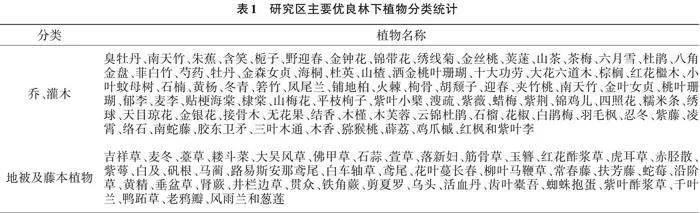

通過對研究區各調查地點應用頻率高、適應性強且表現優良的人工引種栽培的林下植物進行調查和分類統計,其主要優良林下植物分類統計如表1所示。結果顯示,共有喬、灌木83種,分屬于45科,其中以薔薇科、忍冬科、小檗科和木樨科所屬種應用較多。地被及藤本植物44種,分屬于27科,以天門冬科、石蒜科、酢漿草科和鳶尾科所屬種應用較多。喬灌木應用頻率較高的有5科6屬7種,如金絲桃、山茶、茶梅、雞爪槭、紫葉李、棣棠和杜鵑等;地被及藤本植物應用頻率較高的有7科7屬9種,如大吳風草、玉簪、紅花酢漿草、紫葉酢漿草垂盆草、萱草、佛甲草、花葉蔓長春和鳶尾等。部分適應性、觀賞性強的優良植物,如木荷、獼猴桃、紅豆杉、杜英、郁李、接骨木、粗榧、木蓮和鵝掌楸等僅在植物園、大蜀山森林公園等小范圍種植,需要進一步深入了解其生物學習性,拓展其在林下的應用范圍,增加林下植物多樣性。

2.3 不同林分植被調查分析

郝磊等[11]研究指出,林下植物栽植主要指充分利用樹木的郁閉度、土壤肥力和林陰空間,開展植物栽植的一種復合種植模式。不同林分下適宜栽植的植物種類不同,可供選擇的植物種類較多,從而形成了季相色彩豐富的植物景觀。

2.3.1 常綠闊葉林或針葉林 王葉等[12]研究指出,研究區城市林下植物景觀以成熟林或近熟林的常綠闊葉樹或針葉樹下栽植耐陰植物為主。常綠闊葉林下郁閉度高的區域以種植耐陰性強的觀葉植物為主,如八角金盤、菲白竹、杜鵑、石蒜、灑金桃葉珊瑚、大吳風草、麥冬、吉祥草、白花車軸草、花葉長春蔓、常春藤、絡石、佛甲草和沿階草等,少量栽植玉簪、酢漿草。此林分下植物覆蓋度較好、多樣性豐富、適應性強且群落結構較穩定。

2.3.2 落葉闊葉林 落葉闊葉樹林下植物種類豐富,除了觀葉的耐蔭植物,觀花的耐蔭植物應用也較多,如繡球、韭蓮、萱草和酢漿草,以及鳶尾科植物和石蒜科等球根類花卉,如棣棠、金絲桃、梔子花、山茶和杜鵑等灌木。該林分下植物覆蓋度低于常綠闊葉林,光照充足,適宜開花植物生長,并且植物適應性強,群落結構比較穩定,植物景觀更加豐富,可利用多樣的植被資源營造高低起伏的林冠線,展現具有吸引力的植物景觀。

2.3.3 混交林 謝雨瑤等[13]研究指出,混交林可根據郁閉度和植物種類靈活選擇林下植物,其能提高林內植物環境,完善生態系統。研究區混交林植物多樣性較高,但群落結構穩定性有待提高,這可能因為混交林植被復雜,存在不斷更換植被的現象。

2.3.4 未成熟林 中、幼齡林是營林過程中必經的未成熟林階段。嚴蘭等[14]研究指出,林分穩定性有待進一步提高,可能會導致林下植物消長,從而出現林分空間分布不均、結構多樣性較低等現象。因此,該林分植物種類選擇和分布上有別于成熟林。一般適宜選擇觀賞性較好的一、二年生植物,如二月蘭、金雞菊、虞美人和花菱草等,并注重撫育管理,逐步拓展栽植宿根植物和灌木,為后期穩定林分結構奠定基礎。

2.3.5 竹林 竹林林下植物種類較少,林分多樣性和穩定性相對較差,可能因為竹子自身的生長密度和強大的根系破壞力,使得該空間其他林下植物難以栽植成活。

4 結論和討論

通過對研究區公園綠地林下優良植物資源進行調查,該區共有喬、灌木83種,分屬于45科,以薔薇科、忍冬科、小檗科和木樨科所屬種應用較多;地被及藤本植物44種,分屬于27科,以天門冬科、石蒜科、酢漿草科和鳶尾科所屬種應用較多。公園綠地常見的林下灌木主要為海桐、杜鵑、金絲桃和石楠等,耐陰的地被植物多集中使用萱草、玉簪、大吳風草、鳶尾和石蒜等,植物種類相對單一,林下植物的應用和景觀配置有待進一步優化,對耐陰植物的開發和應用有待進一步加強。王松等[15]研究表明,耐陰植物可以適應城市林下景觀特殊的環境,對耐陰植物的科學研究、合理判斷歸類和實際應用是園林綠化的重要環節,是增加人工植物群落層次、充分應用園林空間的基礎。

調查發現,研究區不同林分植被多樣性存在差異,林分結構穩定性與林下植物選擇密切相關。重視增加研究區林下植物多樣性、植物景觀配置和層次結構的構建,以提升城市林下景觀。尹晰罡[16]研究發現,在構建生態園林城市的大背景下,可加大對陰生環境下植物立體化的配置,建立穩定而多樣化的園林植物復層種植結構,豐富園林綠地的色彩和季相變化,增加園林景觀層次感,提高園林綠化質量。一、二年生具有自播能力的植物也可成為營建林下植物景觀的選擇,如二月蘭、蜀葵、矮牽牛、半枝蓮和紫茉莉等,首次種植成功后,后期可利用其自播特點節約人力和物力,低成本投入便可獲得穩定優美的林下植物景觀。

參考文獻

[1] 劉玨宏,高慧,張麗紅,等. 內蒙古錫林郭勒草原大針茅-克氏針茅群落的種間關聯特征分析[J]. 植物生態學報,2010,34(9):1016-1024.

[2] 張洋洋,周清慧,許驕陽,等. 林分密度對馬尾松林下植物與土壤種子庫多樣性的影響[J]. 應用生態學報,2021,32(7):2355-2362.

[3] 易文芳,陳玉中,鐘月. 耐蔭植物的生態效益及在廣州城市園林中的應用[J]. 現代園藝,2017(17):116-117.

[4] 蔣新建,陳玉哲. 耐蔭地被植物在鄭州市園林景觀中應用探索[J]. 河南林業科技,2018,38(3):22-24.

[5] 安鋒,林位夫. 植物耐蔭性研究的意義與現狀[J]. 熱帶農業科學,2005,25(2):68-72.

[6] 張德順,李秀芬. 24個園林樹種耐蔭性分析[J]. 山東林業科技,1997,27(3):27-30.

[7] 陳碧露,賴金莉,鐘翠玉,等. 7種植物的耐蔭性研究[J]. 南方園藝,2022,33(2):24-29.

[8] 歐陽子龍,藺中偉,賈湘璐,等. 南寧青秀山珍貴樹種展示園景觀植物資源多樣性調查與分析[J]. 熱帶農業科學,2024,44(6):77-85.

[9] 江浩. 玉簪引種馴化及耐蔭性研究[D]. 北京:中國林業科學研究院,2008.

[10] 蔡洪麗. 貴陽市中心城區城市林下野生草本花卉物種多樣性環境響應及開發利用評價[D]. 貴陽:貴州大學,2023.

[11] 郝磊,陳勝,張祖緒,等. 梵凈山森林群落林下草本植物組成及多樣性格局[J]. 中南林業科技大學學報,2024,44(8):114-128.

[12] 王葉,姚曉潔,許克福. 合肥濱湖濕地森林公園林下植物多樣性評價[J]. 安徽農業大學學報,2016,43(6):982-988.

[13] 謝雨瑤,李鵬,顏培棟,等. 桉樹混交林生長特性及林下植物多樣性分析[J]. 廣西林業科學,2023,52(2):153-159.

[14] 嚴蘭,譚偉,柴宗政. 不同齡組柳杉人工林林分結構分析[J]. 福建農林大學學報(自然科學版),2019,48(3):316-324.

[15] 王松,武敏,王君,等. 太原市34種引進地被植物景觀價值的綜合評價[J]. 山西農業科學,2020,48(2):249-254.

[16] 尹晰罡. 銀川市園林景觀中生態節約型園林植物的應用[J]. 現代園藝,2024(10):139-141.

(責任編輯:吳思文)

基金項目合肥市科研項目“林下新優植物引種與配置”(2021—2023)。

作者簡介王德梅(1979—),女,安徽肥東人,高級工程師,從事園林植物栽培工作。