以“健康底色”裝點人民生活的“幸福成色”

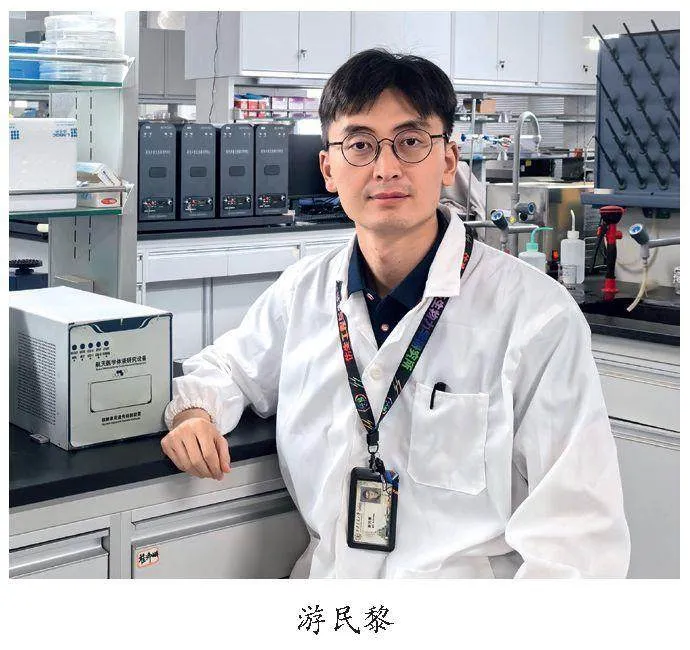

事非經過不知難。在人類剛剛共同經歷的抗疫大戰中,“健康”二字的重要意義被不斷刷新。越來越多的民眾認識到,疾病防控中沒有旁觀者,沒有局外人,全社會都是參與者,每個人都是一道防線。對于隨著疫情席卷而來,開啟獨當一面科研生涯的西安交通大學生命學院副教授游民黎來說,更是如此。

2019年,在生物醫學工程領域求學多年的游民黎受母校“西遷精神”感召,自美國圣路易斯華盛頓大學訪問歸來。經歷了新冠病毒突如其來的全過程,游民黎身為一名科研者深感責無旁貸,一直攜手團隊以爭分奪秒的速度致力提升防控檢測的能力。立足生物醫學工程,結合分析化學、機械工程、微納技術和醫學等學科領域,遵循“臨床問題—技術開發—臨床應用”的學術思路,系統開展了微流控體外診斷技術在醫學檢測領域的交叉研究,給舊式醫用檢測設備靈敏度不足、檢測時間長、集成化程度低等“卡脖子”問題以迎頭痛擊,將核酸檢測金標準——聚合酶鏈式反應(PCR)技術更新了一代又一代。

自從在高考志愿表上寫下西安交通大學(簡稱“西安交大”)生命科學與技術本碩連讀基地班的一刻起,游民黎的職業發展軌跡就與科研緊密相連。研究生階段起,游民黎便開始在導師徐峰教授的領航下嘗試生命科學與其他領域的交叉融合研究。“徐峰教授也是西安交大系統培養的高層次人才,他從劍橋大學和哈佛大學深造回來,帶來了國際前沿技術與理論,我在保研之前有幸旁聽過一次他們的組會,那種頭腦風暴、靈魂碰撞的感覺使我非常震撼,于是我暗下決心,要成為與徐老師一樣思維活躍的科研者。”這樣的想法讓游民黎勇于探索,在博士期間便接觸到了為中國空間站研發PCR儀器的重大科研項目,令其至今難以忘懷。“從無到有”“高標準嚴要求”的攻關歷程讓游民黎一次性體會到了科研中既要敢為人先、甘坐冷板凳,又要能團結協作、集智攻關的“科學家精神”。但即便如此,他持續奮進的拼搏心性也沒有被消磨掉一絲一毫,因為這一課早在外婆的以身作則中被提前“解鎖”了。

在游民黎眼中,外婆一生勤勞善良、樂觀奮進,在被迫輟學與土地為伴的幾十年里,她既沒有將自己囿于成績優異的過往中自怨自艾,也從不避諱與他人談起奪去單眼光明的那場眼疾。因此,面對偶爾產生的工作壓力和實驗失敗帶來的點滴愁苦,游民黎只把它們當作逐夢的必由之路。2020年,疫情的大規模暴發和外婆的離世,讓游民黎一度陷入無盡的悲傷與迷茫之中。看到許多生命在疫情中逝去,游民黎推己及人,立志將至少兩小時才能得出結果的核酸檢測時間縮短至10分鐘內,為更多的人帶去“早發現、早治療”的光明和希望。

在國家自然科學基金青年項目的支持下,游民黎團隊經過3年的探索和努力,結合人工智能與微流控芯片技術,成功開發了基于PMMA-紙基復合芯片的等離子體驅動光熱超快多重PCR系統,并先后研制出第一代和第二代光熱超快PCR儀。目前,光熱超快PCR技術仍面臨長鏈核酸的超快擴增難及檢測靈敏度不足的挑戰。未來,游民黎計劃通過深入研究微流控芯片技術并構建PCR反應動力學模型,開發第三代光熱超快數字化PCR儀,以克服現有技術瓶頸。

今日,雖然新冠病毒掀起的巨浪已在全社會的共識共舉下告一段落,但游民黎的研究卻還在繼續。作為國家“醫學攻關”產教融合創新平臺智慧診斷技術與設備方向副主任,他表示,預防監測其實是最經濟有效的健康策略,可有效提升民眾的健康獲得感,圍繞重大慢性疾病精準診斷和長期監測的臨床需求還有許多事情要做,人民生活的“幸福成色”還須不斷被擦亮。