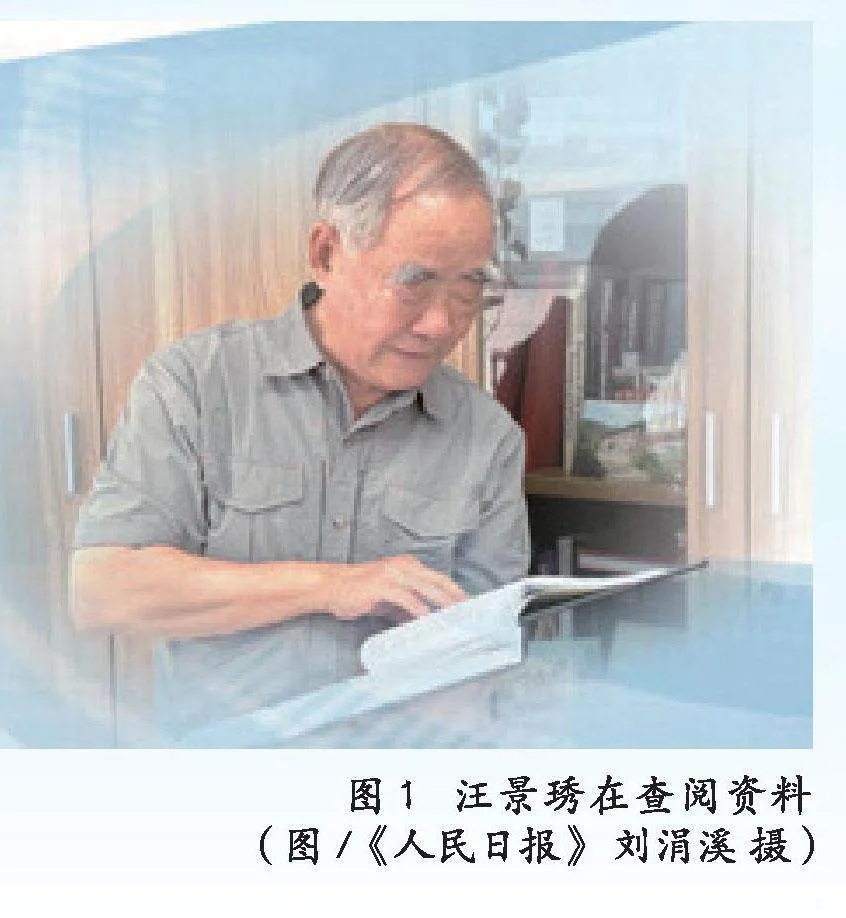

汪景琇:和太陽“做朋友”

太陽距離地球約1.5億千米,從太陽發出的光線到達地球需要8分多鐘。為探索太陽活動對地球的影響,他與太陽做了40多年的“朋友”。在他看來,無論是黑子、耀斑,還是磁暴極光,都是太陽偶爾迸發的“小情緒”。他就是我國著名的太陽物理學家、中國科學院院士—— 汪景琇。

研究太陽屬“偶然”

汪景琇出生于遼寧省撫順市的一個小山村。童年時期,家里的讀書氛圍就十分濃厚。讀高中時,國家正遭遇嚴重的經濟困難,汪景琇堅信只要學好本領,就能讓祖國舊貌換新顏。

1963年,19歲的汪景琇考入北京大學,實現了自己的第一個夢想,更激發了他獻身科學事業的決心。大學期間,他尤為喜歡數學和物理,也非常喜愛看書,學校的圖書館和鐘亭等角落都留下了他苦讀的身影。

1978年,汪景琇考上中國科學院北京天文臺(后改名為“國家天文臺”)的碩士研究生,當時對太陽、恒星、星系、宇宙都知之甚少的他,僅憑著5年基層氣象員的經驗選擇了太陽物理專業。很快,他便發現自己對這些課程“聽不懂”,也“跟不上”。為此,他更加奮發圖強:看不懂英文文獻就瘋狂記單詞,理論基礎不牢就進行公式推導,再反復請教老師……功夫不負有心人,不久后,汪景琇的各門功課都取得了優異的成績。

在國外訪學期間,暫未接到任務的汪景琇每天總是第一個到達觀測實驗室,幫助觀測人員檢查設備,并做好望遠鏡聚焦等準備工作。他坦言:“當年我們國家的太陽物理學發展比較落后,國際上傳播的成果和數據也較少,但我就憋著一口氣,我想證明我們中國學者一點兒不比別人差!”帶著這股勁,汪景琇佳績頻出,中國的太陽物理研究逐漸走向國際前沿。

“電子爺爺”愛微笑

“太陽常常在微笑,但偶爾也會煩悶、暴躁甚至狂怒。”“極光其實就像太陽打了個噴嚏。”……在社交平臺上,“80后”科學家汪景琇化身一位愛微笑的“電子爺爺”,以生動有趣的語言解答各種腦洞大開的問題,點燃屏幕那頭孩子們的科學熱情。他表示:“新一代的年輕人是璀璨的,是閃耀的,是向陽而生的,是創造未來的。為達此愿,我沒齒而無怨言。”

汪景琇辦公室的一個角落里,擺放著一本金色證書,上面記錄著一顆由中國科學院紫金山天文臺發現的國際編號為441374號的小行星,這顆小行星被命名為“汪景琇星”。如今的這位“80后”科學家正如這顆小行星一般,繼續帶著無限熱情向著宇宙深處前進。