GB/T 43229—2023《交通信號控制機與車輛檢測器間通信協議》標準解讀

關鍵詞:交通信號控制機,車輛檢測器,信息格式,通信規程

0 引言

交通信號控制機與車輛檢測器間通信協議是雙方實體完成通信或服務所必須遵循的規則和約定,是系統間通信使用的“語言”,具有保證信息安全、促進信息交流與傳輸的重要作用[1]。GA /T 920—2010《道路交通信號控制機與車輛檢測器間的通信協議》(以下簡稱“原行業標準”)實施以來,為規范交通信號控制產品之間的互聯互通,推動道路交通檢測設備數字化的快速發展,提高路網通行效率發揮了積極的作用[2]。然而,隨著新一代信息技術的迅猛發展,車輛檢測技術不斷迭代和創新,新型感知設備也層出不窮。因此,亟需通過制定國家標準,進一步對交通信號控制機與車輛檢測器間的通信協議進行統一規范,滿足各行業交通控制場景的應用需求。

1 制定背景

近年來,交管部門相繼印發城市道路交通信號控制應用指導文件,對加強交通檢測設備建設、提高交通信號控制智能化、提升交通感控一體化應用提出了新要求[3]。

(1)適配新型感知手段滿足數據多樣性

交通感知手段的不斷迭代與創新,感知數據呈現多樣性特征,要求交通信號控制機不僅能接入基于不同檢測方式的新型感知設備,也能適配豐富多樣的融合感知數據。

(2)用好豐富感知數據提升控制智能化

當前交通流通行狀態信息、車輛身份信息等多種感知數據正運用于各類信號控制場景中,如交叉口信號控制、匝道控制、公交優先等,亟需規范感控設備之間的數據交互標準,提升城市交通控制智能化水平。

(3)規范直連交互模式推進感控一體化

面向交通控制智能化新需求,交通感知與控制亟需實現一體化融合,即交通信號控制機融合檢測器多維度、全方位的實時感知數據,實現交通狀態精準識別、智能控制快速決策。因此,有必要規范感控設備之間直連交互模式,推進城市交通感控一體化。

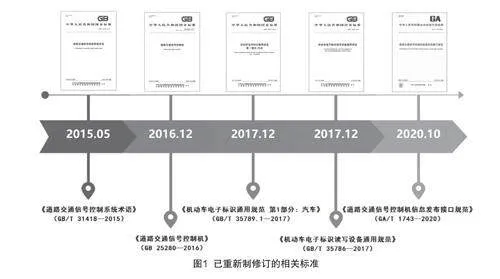

(4)適配信號相關標準提高標準一致性

原行業標準已經頒布執行12年,與該標準相關的國家標準已重新進行了制修訂,如圖1所示,原行業標準存在相關內容不協調、涵蓋范圍不全面等問題,亟需修訂完善。

2024年4月1日,正式實施的國家標準GB / T43229—2023《交通信號控制機與車輛檢測器間通信協議》明確了雙方的通信信息格式、通信規程和消息內容等要求,對規范指導交通信號控制機與檢測器間的直連互通,提升信號控制智能化具有重要意義。

2 編制原則

(1)以經濟適用為前提。充分考慮我國交通管控行業現有的產業水平、應用現狀與標準化程度,結合視頻、微波、雷達、RFID等多類型檢測器技術特征,注重標準制定的可用性、可操作、經濟性。

(2)以需求應用為導向。結合城市交通感控一體化新需求,滿足機動車、非機動車、行人等多場景交通管控應用需求,為實現交通流可見、交通狀態可認知、智能化控制可實施提供標準化的數據支撐。

(3)以先進前瞻為目標。結合新一代信息技術在交通信號控制機與車輛檢測器中的發展方向,制定涵蓋了車輛身份、異常事件、非機動車、行人檢測信息等數據內容,為不斷完善智能化交通控制功能提供規范支撐。

(4)以協調統一為基礎。遵循國家現有的城市交通管控相關政策法規、技術標準,注重與GB25280—2016、GA/T 1049.2—2013、GA/T 1743—2020等交通管控類標準,GB/T 34428.2—2017、GB/T 37987—2019等車輛檢測器類標準,以及原行業標準的統一性和協調性。

3 主要規范內容

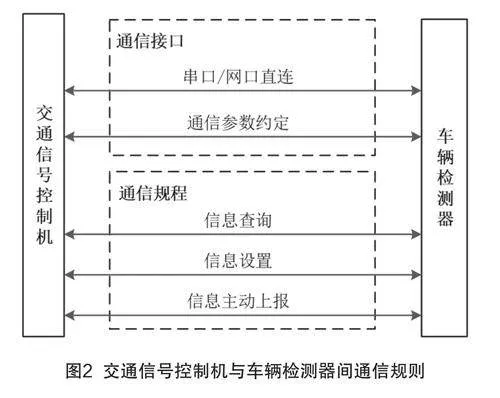

3.1 統一制定檢測器通信規則

標準明確定義了通信的物理層、網絡與傳輸層、應用層,并詳細約定了通信規程。考慮到現有通信技術的發展水平以及交通信號控制應用需求,通信接口至少支持以太網接口、串行接口中的一種。同時依據行業技術應用現狀,對串口通信波特率、TCP服務默認端口進行了約定。

通信規程包括信息查詢、信息設置、信息主動上報等3種類型,如圖2所示。

(1)信息查詢規程規定了設備通信參數、檢測數據等信息查詢的具體流程;

(2)信息設置規程規定了設備時間、車輛檢測器配置參數等信息設置的具體流程;

(3)信息主動上報規程規定了交通流實時數據、車輛身份信息、異常事件等主動上報的具體流程。

檢測器直連模式明確,通信規程適用范圍更廣,更符合實際應用情況。

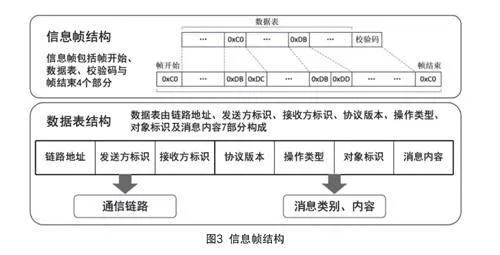

3.2 統一定義交互信息幀結構

標準明確定義了通信的信息幀結構,包括幀開始、數據表、校驗碼和幀結束4個部分,其中,數據表由鏈路地址、發送方標識、接受方標識、協議版本、操作類型、對象標識及消息內容7部分構成,如圖3所示。信息幀數據結構與國標GB 25280—2016《道路交通信號控制機》附錄A、原行業標準第6章信息格式協調一致。

標準進一步詳細規定了校驗對象、校驗方式與計算過程,其中,校驗碼為2個字節,采用標準的CRC16校驗方式,生成多項式為X 16+X 15+X 2+1,初始值為0xFFFF,結果異或值為0x0000,生成校驗碼的校驗對象為數據幀中除首尾的幀開始和幀結束字符外的所有字節。可操作性強,更利于實際應用。

3.3 分類規范檢測器感知數據

標準明確了信號控制所需的交通流信息、通行狀態信息、車輛身份信息、異常事件信息、非機動車檢測信息、行人檢測信息等六類感知數據,涵蓋通信鏈路監測、設備管理、檢測數據3大類,13小類,共92項數據,支撐交通感控一體化、交通控制智能化。

3.3.1 通信鏈路監測

通信鏈路監測用于雙方連接的建立與維護,包括連接請求與應答、心跳查詢與應答2小類。在脫機狀態下,檢測器主動發起連接請求,收到交通信號控制機應答后成功建立連接。在聯機狀態下,交通信號控制機主動發送心跳查詢,收到檢測器應答后完成連接維護。

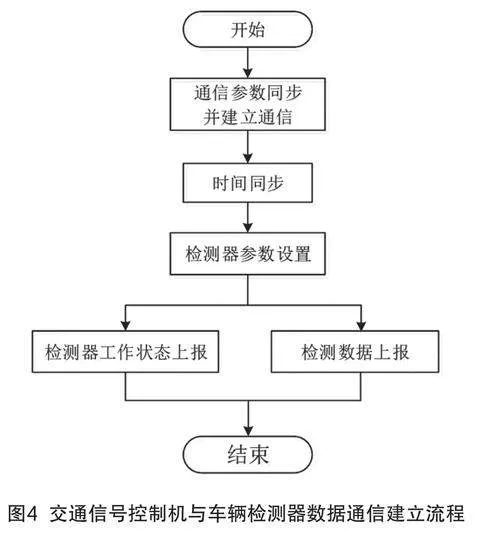

3.3.2 設備管理

設備管理實現了雙方配置參數、運行狀態等數據的交互與管理,包括設備時間、串口通信參數、以太網通信參數、車輛檢測器配置參數、車輛檢測器工作狀態等5小類,用于規范雙方數據通信建立過程,規定車輛檢測器上報數據內容,監控車輛檢測器運行狀態,如圖4所示。

(1)設備時間。數據的實時性要求雙方對時一致,因此交通信號控制機可查詢、設置車輛檢測器時間,而車輛檢測器主動上報設備時間。

(2)串口通信參數。當雙方使用串行通信進行數據交互時,通過該參數查詢、設置對方串行通信參數,包括波特率等。

(3)以太網通信參數。當雙方使用以太網通信進行數據交互時,通過該參數查詢、設置對方以太網通信參數,包括IP地址、端口號等。

(4)車輛檢測器配置參數。包括設備制造廠商、設備型號、檢測器類型、檢測項目、數據上傳周期等。其中,檢測項目參數定義了車輛檢測器能夠檢測的數據項,數據上傳周期定義了實時信息上傳周期與統計周期,與檢測數據相對應。

(5)車輛檢測器工作狀態。包括各檢測通道的運行狀態,當車輛檢測器工作狀態發生變化時應主動上傳工作狀態消息。

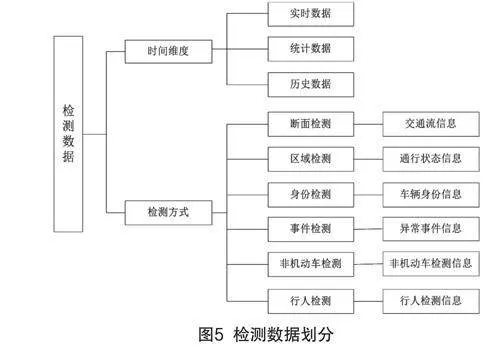

3.3.3 檢測數據

為了實現數據的系統化管理和分析,標準從時間維度對檢測數據進行了劃分,包括實時數據、統計數據、歷史數據3類,按照實時信息上傳周期或統計周期主動上傳。為了實現數據的靈活處理和應用,標準依據檢測方式對檢測數據進行了劃分,包括交通流信息、通行狀態信息、車輛身份信息、異常事件信息、非機動車檢測信息、行人監測信息6類,如圖5所示。

(1)交通流信息,為檢測器某個點位的交通檢測數據。包括交通流量、時間占有率、車輛速度、車輛長度、車頭時距、車輛占有信息等。其中,車輛占有信息是交通流實時數據的重要組成,是指檢測器單位檢測時間內檢測區域是否被車輛占有的狀態,以16進制按位存儲,按實時數據上傳周期主動上報。

(2)通行狀態信息,為檢測器某個檢測區域內的檢測數據。主要包括通道車輛數、空間占有率、排隊長度、頭車位置、末車位置、平均車速、頭車速度、末車速度、車間間距等信息。

(3)車輛身份信息,為實時數據,車輛檢測器在檢測到車輛身份信息后主動上傳。包括電子身份、號牌號碼、號牌種類、車輛類型等。

(4)異常事件信息,為實時數據,是與交通信號控制相關的事件類型信息。包括排隊超限、排隊溢出、交叉口阻塞3種。

(5)非機動車檢測信息,為非機動車等待區內的檢測數據。包括非機動車數量、非機動車占有率等。

(6)行人檢測信息,按檢測區域劃分,可分為等待區行人檢測信息與人行橫道線行人檢測信息。其中,等待區行人檢測信息包括行人數量、行人占有率與行人等待時間等,人行橫道線行人檢測信息包括行人數量、行人占有率、上行方向人數與下行方向人數等。

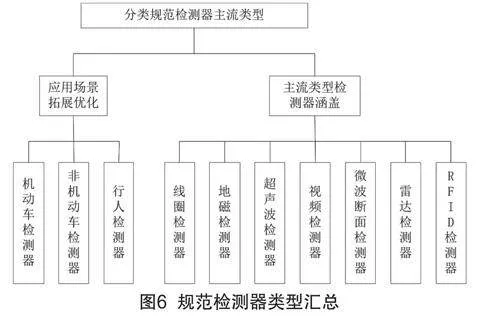

3.4 分類規范檢測器主流類型

結合多樣化的交通應用場景,標準區別規范了交通信號控制機與機動車檢測器、非機動車檢測器之間的通信,首次拓展規范了交通信號控制機與行人檢測器間的通信,豐富了現有交通優化應用場景。

結合車輛檢測器的應用現狀,標準不僅優化了交通信號控制機與傳統車輛檢測器間數據交互,如線圈檢測器、地磁檢測器、視頻檢測器等,還進一步細化規范了交通信號控制機與已規模應用的新型感知設備間的數據交互,如超聲波檢測器、微波斷面檢測器、多目標雷達檢測器、RFID檢測器等,涵蓋現有主流檢測設備類型,指導交通檢測器設備廠商產品研發,如圖6所示。

4 結語

GB/T 43229—2023分類規范了檢測器感知數據,統一制定了檢測器通信規則,為實現交通流可見、交通狀態可認知、智能化控制可實施提供了標準化的數據支撐,有效推進城市交通感控一體化融合,持續提升城市交通管控智能化水平。