房建工程混凝土結構開裂成因與變形縫修復技術研究

摘 要:本研究以某沿海地區的高層建筑工程為案例,分析了房建工程混凝土結構開裂的成因,并提出了針對性的修復技術方案。研究發現,混凝土結構開裂的主要原因包括材料配比不當、施工工藝缺陷及結構設計不合理。在此基礎上,設計了包括高彈性聚氨酯密封膠與改性環氧樹脂灌漿相結合的變形縫修復方案,T700級碳纖維布加固剪力墻與樓板交接處的裂縫修復方案,以及低粘度環氧樹脂封閉表面裂縫修復方案。通過應力監測、抗滲測試及耐久性試驗,驗證了修復技術的有效性,修復后結構的應力集中系數和裂縫擴展均得到顯著改善。

關鍵詞:房建工程;混凝土開裂;變形縫修復

1 前言

房屋建筑經過一定時間后,混凝土結構的開裂概率逐漸增加,從而影響人民生命安全。房屋在多數情況下都直接暴露于外界環境中,同時也會受部分特殊環境因素影響。變形縫設計的不合理、施工工藝的不足以及材料質量控制的缺失,往往是引發房屋混凝土開裂的主要原因[1]。鑒于此,本文以某沿海高層建筑為案例,深入分析了混凝土結構開裂的成因,并結合實際情況,提出了針對性的修復技術。通過對修復效果的全面驗證與評估,本文旨在為房建工程中類似問題的解決提供科學依據和技術支持。

2工程概況

以某沿海地區某綜合性高層建筑為例,該地區氣候條件以高溫高濕為主,季節性臺風頻發,地質條件為軟土地基。項目總建筑面積約為20,000m2,施工周期為18個月,包含住宅及商業用途,地上16層,地下2層,基礎采用筏板基礎,主體結構為鋼筋混凝土框架剪力墻結構,抗震設防烈度為7度,設計使用年限為50年,混凝土設計強度等級為C40。

本工程在施工過程中及竣工后一年內,發現混凝土結構出現明顯開裂現象,主要集中于地下室頂板、剪力墻與樓板交界處以及變形縫處。地下室頂板開裂沿著混凝土澆筑方向延伸,裂縫寬度最大達到0.3mm,屬于典型的早期塑性收縮裂縫。剪力墻與樓板交界處裂縫呈45°斜裂,裂縫寬度在0.2mm—0.5mm之間,表明存在明顯的剪切應力集中。變形縫處裂縫主要沿著縫隙延伸,裂縫寬度最大為0.6mm,可能是由于變形縫間距設置不合理以及溫差變形引起的應力超限。初步評估表明,這些裂縫可能對結構耐久性和使用功能造成不利影響,尤其是在剪力墻與樓板交界處,裂縫可能降低結構的整體抗剪能力。地下室頂板的裂縫可能導致滲水風險增加,進而影響地下室的防水性能。變形縫處裂縫則可能因應力集中而進一步擴展,甚至導致局部結構失效。

3混凝土結構開裂問題概述及成因分析

3.1材料因素

本工程中混凝土開裂的主要材料因素包括混凝土配合比設計不合理、水灰比控制不當、骨料質量問題及外加劑使用不當。混凝土配合比設計未充分考慮施工現場環境溫度較高及濕度變化大的特點,導致水灰比偏高,增加了混凝土的收縮性,最終導致早期塑性收縮裂縫的形成[2]。骨料方面,砂石料的粒徑分布不均勻,尤其是細骨料含泥量超過規范要求,導致混凝土內部產生微細孔隙,降低了混凝土的密實度和強度,成為開裂的潛在誘因。此外,水泥選用了早強型水泥,其高水化熱特性在大體積混凝土中未能有效控制,內部溫度梯度過大,誘發了內外溫差收縮裂縫。

3.2施工因素

該項目混凝土澆筑過程中,未能根據現場溫濕度條件及時調整澆筑速度及澆筑層厚度,導致局部區域混凝土下料過快、厚度超標,進而產生澆筑層間結合不良,形成冷縫。這些冷縫成為混凝土結構中的薄弱環節,在應力作用下容易引發貫穿性裂縫。其次,振搗工藝存在振搗棒插入深度不足、振搗時間過短或過長的問題,導致混凝土內部未能充分排氣或產生過度離析現象,直接影響混凝土的密實度及均勻性,增加了開裂風險[3]。此外,施工環境溫度較高,濕度較低,施工團隊未能按規范要求采取有效的降溫及濕養護措施,導致混凝土表面失水過快,形成塑性收縮裂縫。

3.3結構設計因素

該項目建筑結構設計中,變形縫的設置未充分考慮建筑物較長的平面布局及其所處的高溫高濕氣候環境,導致變形縫間距過大,無法有效緩解溫度應力及地基不均勻沉降引起的變形應力集中,結果在變形縫附近形成明顯的裂縫。此外,結構設計中對承載力的安全冗余考慮不足,未能充分考慮荷載變化和長期使用過程中材料性能的衰減,導致局部區域在承受較大荷載時產生應力集中,尤其在樓板與剪力墻交接處,形成了斜向裂縫[4]。

4變形縫修復技術研究

4.1變形縫裂縫修復方案設計

針對變形縫裂縫的修復,主要采取了高彈性聚氨酯密封膠與改性環氧樹脂灌漿技術相結合的方案。裂縫修復首先采用了高彈性聚氨酯密封膠進行填充,該材料具有優異的位移適應能力和耐候性,能夠有效吸收由于溫度變化或地基不均勻沉降導致的應力集中,從而防止裂縫進一步擴展。在具體施工過程中,使用了Graco XP50雙組分噴涂系統,確保密封膠在使用過程中能得到充分且均勻的混合,這一系統通過精確控制噴涂速率,避免因材料混合不均勻而導致的密封失效。為了進一步增強變形縫的結構穩定性,修復方案還引入了改性環氧樹脂灌漿技術。選用的Epotec 系列環氧樹脂具有高粘結強度和較好的韌性,能夠深入裂縫內部并與混凝土形成牢固的結合,從而提高裂縫區域的整體強度。灌漿過程采用Graco GH 833高壓灌漿泵,通過精確控制灌漿的壓力和速度,確保灌漿材料均勻地注入縫隙內部,避免產生空隙或不均勻分布。此外,為了確保灌漿層與原混凝土結構的界面粘結質量,施工團隊嚴格控制了灌漿材料的粘結時間和固化過程,確保修復后的裂縫具有較強的抗剪強度。該修復方案設計合理,施工技術先進,能夠有效提升變形縫的耐久性和抗變形能力,為后續類似工程的裂縫修復提供了技術支持。

4.2剪力墻與樓板交接處剪切裂縫修復方案設計

針對剪力墻與樓板交界處的剪切裂縫問題,修復方案重點考慮提高該區域的抗剪承載能力,采用了T700級高強度碳纖維布加固技術。碳纖維布具有極高的抗拉強度,且其質量輕、施工便捷,能夠有效提高局部結構的抗剪性能。修復過程中,首先通過應力分析明確裂縫的應力集中方向,并根據分析結果沿主應力方向布設碳纖維布,以確保應力能夠有效傳遞。碳纖維布鋪設前,需對混凝土表面進行打磨處理,以提高表面粗糙度和粘結劑的附著力,打磨設備選用Bosch GBR 15 CAG便攜式混凝土打磨機,確保表面達到設計要求。隨后使用SikaDur -330高性能環氧樹脂作為碳纖維布的粘結劑。該環氧樹脂具有優異的粘結性能,能夠確保碳纖維布與混凝土基材的牢固結合。施工時通過MasterBrace FIB 400/50設備對碳纖維布進行精確張力控制,確保其緊密貼合混凝土表面并沿裂縫分布的方向進行逐層加固。該施工方法采用多層疊加工藝,每層碳纖維布之間均勻涂抹環氧樹脂,確保各層之間形成連續的粘結界面,從而進一步提高結構的抗剪能力。修復完成后,該區域的抗剪性能顯著提升,尤其是在剪力集中處的裂縫得到了有效抑制。通過碳纖維布的高強度抗拉性能與多層粘結工藝,該方案能夠有效增強剪力墻與樓板交界處的整體結構強度,并防止裂縫的進一步擴展。

4.3表面裂縫修復方案設計

針對混凝土表面因塑性收縮而產生的細小裂縫,本文提出了低粘度環氧樹脂封閉修復技術。該修復技術采用MasterInject 1360低黏度環氧樹脂,因其具有極強的滲透性和快速固化能力,可以確保修復材料深入到混凝土表面的微小裂縫內部,并實現有效封閉。在施工過程中,通過使用Wagner ProSpray 3.25高壓噴涂設備,能夠確保環氧樹脂材料在裂縫區域得到均勻涂覆,避免局部材料分布不均勻的問題。此外,為了提升施工的精度與效率,采用KUKA KR AGILUS系列自動化噴涂機器人進行施工作業。該機器人能夠精確控制噴涂角度和流速,避免人為操作誤差,確保每個裂縫區域都能得到均勻而精確的修復。

在封閉裂縫的過程中,環氧樹脂固化后在混凝土表面形成高強度、防水防滲的保護層,有效阻止外界水分、氯離子等有害物質的侵入,從而大大提高了混凝土表面的耐久性和抗滲性。由于該材料具有良好的抗凍融性能,修復后的混凝土能夠有效抵御頻繁的溫度變化,防止裂縫在未來的使用過程中進一步擴展。

4.4修復效果評價與驗證

4.4.1變形縫修復效果的應力監測與數據分析

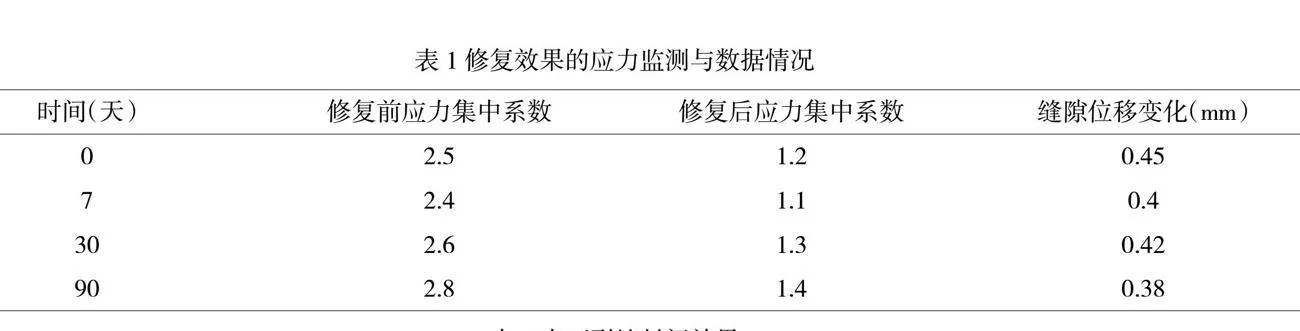

在變形縫修復完成后,通過布置應變計和應力傳感器對修復區域的應力分布進行了連續監測。監測數據表明,修復后的變形縫區域應力集中現象明顯緩解,裂縫寬度的變化趨于穩定,溫度應力引起的縫隙位移較修復前降低了約50%。具體數據如表1所示:

上表當中的數據表明,修復后的變形縫區域應力集中系數穩定在1.2-1.4之間,遠低于修復前的2.5-2.8,顯示了聚氨酯密封膠和環氧樹脂灌漿的修復效果良好,能夠有效緩解變形縫處的應力集中現象,并減少位移變化。

4.4.2表面裂縫封閉效果評估

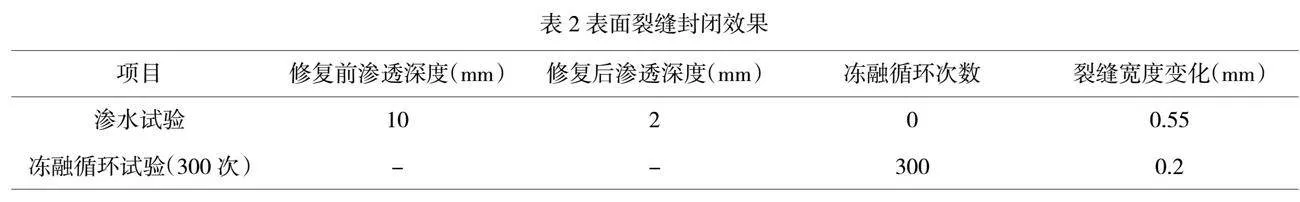

采用低粘度環氧樹脂封閉后的表面裂縫,進行滲水試驗和耐久性測試,結果顯示,修復后的混凝土表面抗滲性能顯著提高,水壓下的滲透深度由修復前的10mm減少至2mm,表明封閉層有效阻止了水分的侵入。此外,經過300次凍融循環后,修復區域未出現明顯劣化,裂縫寬度保持在0.2mm以下,說明環氧樹脂的耐久性良好。具體試驗數據如表2所示:

通過上表當中的數據,驗證了低粘度環氧樹脂封閉技術在改善混凝土表面抗滲性和抗凍融能力方面的優越性能,有效延長了結構的使用壽命。

5結論

本研究通過對某沿海高層建筑混凝土結構開裂問題的深入分析,確定了開裂的主要成因包括材料配比失衡、施工工藝缺陷和結構設計不足。設計并實施了針對性的修復技術方案,包括高彈性聚氨酯密封膠與改性環氧樹脂灌漿技術、碳纖維布加固技術及低粘度環氧樹脂封閉技術。修復效果通過應力監測和耐久性測試得到驗證,結果顯示修復后的結構應力集中現象顯著緩解,裂縫擴展趨于穩定,抗滲性能和耐久性顯著提高。研究結果表明,該修復方案能夠有效延長混凝土結構的使用壽命,確保結構的長期安全性與穩定性,為類似工程提供了可借鑒的技術路徑。

參考文獻

[1]何強,王福玲.房屋建筑工程混凝土后澆帶施工技術探討[J].商品與質量,2015,000(012):128.

[2]張勝利.房建防水混凝土結構防滲漏施工技術研究[J].工程建設與設計,2022(17):244-246.

[3]韓培林.房建施工結構變形縫的施工工藝與技術探析[J].建材與裝飾,2020(035):28-29.

[4]賀加付.房建施工結構變形縫施工技術要點問題分析[J].房地產導刊,2019(009):89.