海外科學家對我國學會主辦期刊發展的作用

摘要:通過分析美國物理學會主辦的15本期刊、中國物理學會主辦的3本期刊的編委會數據,使用在線映射工具揭示海外科學家在推動稿件國際化中的作用,并采用線性模型證明海外科學家與期刊運營指標間的正相關性。研究發現,中國學會需要制定實用的國際編委會成員選拔標準,強調創新的績效激勵機制,并利用期刊間的耦合關系,廣泛拓展編委會的國際化。中國學會主辦期刊應增加對海外科學家的資源支持,加強國際合作與交流,并克服語言和文化障礙,確保海外科學家在期刊國際化中發揮關鍵作用,從而提升期刊的國際影響力和學術水平。

關鍵詞:學會期刊;編委會;國際化;海外科學家

*基金項目:廣東省高起點英文新刊創辦項目“Carbon Research 碳研究高起點英文新刊創辦”(編號:20221206)。通訊作者:羅飛寧,E-mail:29599062@qq.com。

學會期刊由專業學術團體或學會主辦,具有較高的學術權威性和聲譽[1]。相比于非學會主辦期刊,研究學會主辦期刊編委會的國際化程度,可以評估學會在推動學術多樣性和包容性方面的努力,并為學術期刊的管理優化和政策制定提供寶貴經驗和科學依據。出版流程國際化涵蓋投稿、審稿、編輯、排版、發行等環節,而編委會國際化則關注學術管理團隊的國際背景和多樣性[2]。國際化編委會成員提供多樣化的學術視角和方法[3],確保審稿過程的公正性和透明度[4],提高期刊的學術水平和國際影響力,促進跨國學術交流和合作[5]。目前已有大量研究探索了不同國家學會期刊的管理模式[6-8],但基于編委會國際化視角下深入研究的具體方式仍顯不足,特別是針對非英語國家學會期刊的獨特管理和運營模式,需要更多關注。現有研究方法主要集中在期刊影響因子[9]、編委會海外科學家比例[10]和編委會成員的平均H指數等傳統指標[11]上,而對學會期刊編委會海外科學家的實際學術影響力和國際社會影響力的評估方法仍需進一步完善。在提升國際影響力的同時,如何兼顧本地化特色實現國際化,對中國許多學會期刊來說,仍是一個挑戰。

本文以中國和美國的物理學會主辦的18本SCIE英文期刊為例,基于統計學數據探討中美學會期刊編委會中海外科學家學術影響力指標與期刊發展指標的相關性情況,歸納總結中國學會期刊通過國際化管理編委會來提升運營效益的策略。

一、數據采集及相關性分析

(一)中美物理學會期刊運營指標

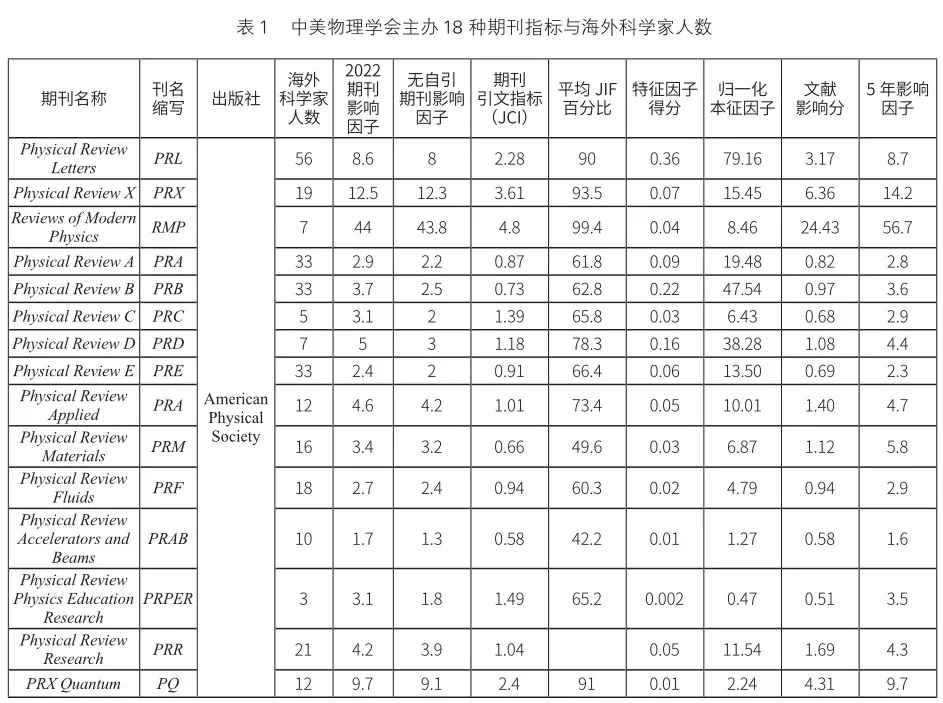

物理學科在全球學術界中具有重要影響力,期刊的國際化程度直接影響全球科研成果的傳播和應用。本文選擇美國物理學會主辦的15本期刊和中國物理學會主辦的3本期刊作為研究對象。表1數據來源于科睿唯安官網,提取期刊2022年影響因子等8種運營指標。

(二)海外科學家結構指標

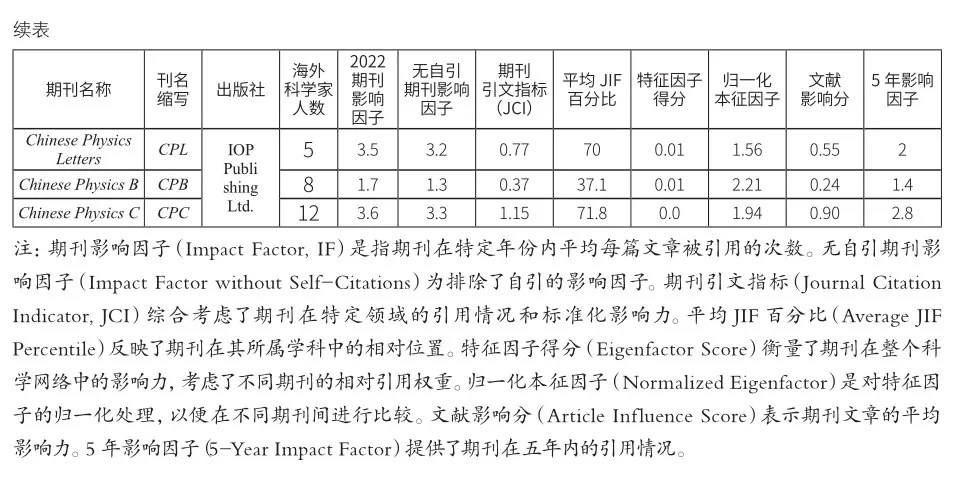

統計美國物理學會15本英文期刊的編委會中海外科學家的國家分布,德國、法國和中國數量為前三;中國物理學會主辦的3本英文期刊的編委會中,海外科學家主要來自日本、新加坡和意大利。以美國物理學會Physical Review Letters期刊與中國物理學會Chinese Physics B期刊作為典型代表,對其海外科學家進行數據分析。表2、3數據來源于愛思唯爾全球學者報告,分別列舉了Physical Review Letters與Chinese Physics B海外科學家相關數據。

(三)相關性分析

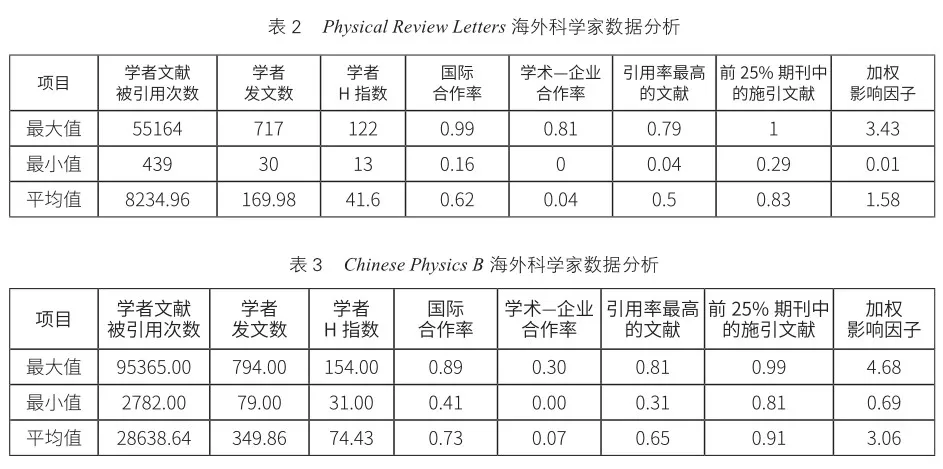

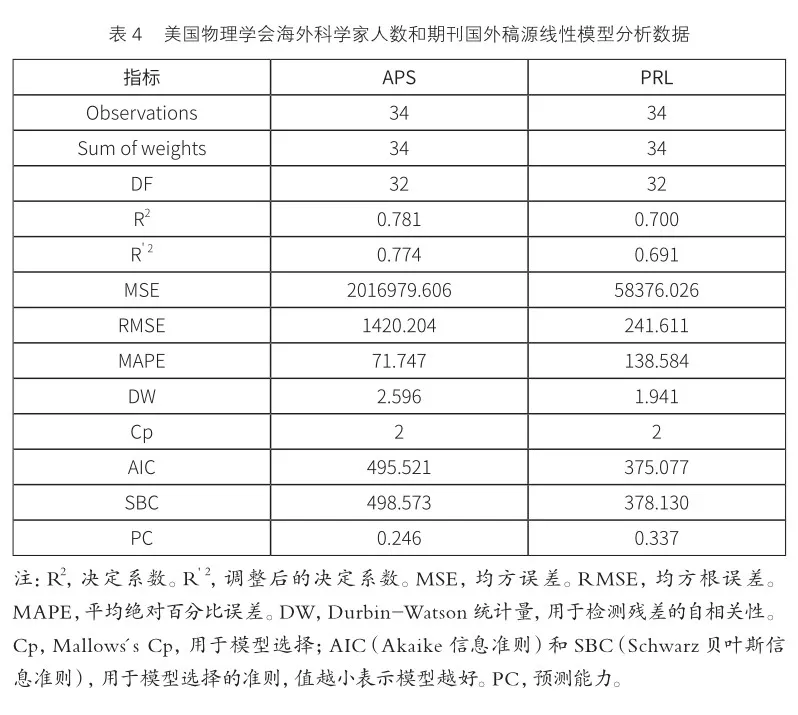

對美國物理學會海外科學家人數和期刊國外稿源進行線性分析,以進一步分析其相關性,結果見表4。

二、研究結果及分析

(一)編委會結構

美國物理學會期刊擁有悠久的創辦歷史和豐富的國際化經驗,其編委會的國際化已成為常態,很多期刊都在其編委會中擁有大量的國際科學家[12]。表1數據顯示,中美物理學會主辦的期刊在各項指標上表現出一定差異。美國物理學會期刊總體上擁有更高的影響因子,無自引影響因子,例如Physical Review Letters和Physical Review X。這些期刊的JCI和5年影響因子也普遍較高,反映了其在國際物理學界的顯著影響力。相比之下,中國物理學會的期刊Chinese Physics Letters、Chinese Physics B和Chinese Physics C,在影響因子上略低,但在特征因子得分和歸一化本征因子上表現出色,顯示了其在特定領域的強大影響力。此外,中國物理學會期刊的文獻影響分相對較低,但隨著國際化程度的提高和學術影響力的增強,這些期刊的指標有望進一步提升。總體來看,美國物理學會期刊在國際物理學界擁有更高的綜合影響力,而中國物理學會期刊在特定領域也具有重要地位,且其國際影響力正在不斷提升。PRL的海外科學家人數為56人,其影響因子(IF)為8.6,JCI為2.28,5年影響因子為8.7,顯示出其在國際物理學界的顯著影響力。PRX的影響因子更高,達到12.5,JCI為3.61,5年影響因子為14.2,體現了其迅速增長的學術影響力。RMP 5年影響因子為56.7,展示了其頂尖的學術地位。相比之下,中國物理學會期刊(CPS)起步較晚,雖然在編委會國際化方面有一定進展,但仍需進一步提升。

表2、表3顯示,Chinese Physics B的海外科學家人數為8人,其影響因子為1.7,JCI為0.37,5年影響因子為1.4。Chinese Physics Letters和Chinese Physics C分別擁有5和12位海外科學家,其影響因子分別為3.5和3.6,JCI分別為0.77和1.15。雖然這些數據相對較低,但隨著國際化程度的提高,這些期刊在未來有望提升其學術影響力。

(二)海外科學家影響力

根據表4線性模型分析結果來看,海外科學家人數和期刊國外稿源之間存在顯著的相關性。美國物理學會15本期刊的R2值為0.781,R'2值為0.774,表明海外科學家人數對期刊國外稿源的解釋力較強。較低的MSE和RMSE值表明模型的預測誤差較小,預測結果較為準確。然而,PRL的MAPE值較高,達到138.584,表明預測的相對誤差較大。綜合這些指標,可以認為海外科學家人數和期刊國外稿源之間存在一定的相關性,但模型的預測誤差和相對誤差需要進一步優化。

在對比15本期刊(APS列)編委會海外科學家數據和單一本期刊(PRL列)數據的可靠性和代表性時,APS的數據更具代表性。APS包含了更多的觀察值(34),其R2值和R'2值均高于PRL,表明整體數據的解釋力更強。APS的MSE和RMSE值較大,但這可能是由于其涵蓋的范圍更廣。PRL的AIC和SBC值較低,表明單一模型在特定期刊上的擬合效果更好。然而,APS的數據更全面,包含了更多期刊的綜合信息,因此在分析海外科學家人數與期刊國外稿源相關性方面具有更高的可靠性和代表性。

通過詳細分析中國物理學會期刊與美國物理學會期刊的數據,可以看出Chinese Physics B在引用次數(95365次)、文章數量(794篇)和H指數(154)方面都顯著高于Physical Review Letters(引用次數55164次,文章數量717篇,H指數122)。在國際合作和學術—企業合作上,Chinese Physics B表現得更為突出,分別為0.89和0.30,而Physical Review Letters分別為0.62和0.04。然而,在引用率最高的文獻和前25%期刊中的施引文獻方面,Physical Review Letters表現更好,顯示了其海外科學家更高的學術影響力。此外,FWCI方面,Chinese Physics B為4.68,而Physical Review Letters為3.43,表明Chinese Physics B的文獻在全球范圍內的相對影響力更高。

這些數據表明,美國物理學會期刊在國際物理學界的綜合影響力較高,而中國物理學會期刊在特定領域具有重要地位,且其國際影響力正在不斷提升。通過借鑒美國物理學會期刊的成功經驗,中國期刊可以在提升海外科學家成員的學術質量和國際合作方面取得更大的進步。

三、期刊編委國際化建議

(一)向深向廣拓展學會期刊編委會國際化

美國學會期刊通常有較長的歷史積累和堅實的國際聲譽,鼓勵國際學術交流和合作,這種文化氛圍有助于吸引全球頂尖學者參與編委會工作[13]。借鑒美國學會期刊的成功經驗,中國期刊應加強與國際學術組織的合作,建立多元化的編委會,堅定不移進行期刊編委會國際化方面,從而更好地融入國際學術圈,提升自身的國際競爭力和學術影響力。

(二)發揮海外科學家在期刊國際化中的主人公角色

推動學會期刊國際化,需制定明確戰略,包括短期和長期目標、實施步驟和評估標準。目標是增加國際編委比例,吸引國際稿件。政策支持至關重要,需爭取政府和學會資金資源,確保戰略實施。加強國際學術交流,提高期刊知名度。與國際出版社合作,增強影響力。建立高效管理機制,透明編委會遴選,公正績效評估,高效審稿流程。重視編委會成員培訓,提升專業能力。海外科學家在編委會中發揮關鍵作用,設定學術方向,指導培訓,分享國際趨勢,推動國際合作,吸引投稿,促進創新,增強多樣性。通過這些措施,顯著提升期刊國際化水平和學術影響力。

(三)普及海外科學家遴選指標規范的務實性

中國學會應通過增設創新性的績效激勵機制,充分利用海外科學家資源,實現期刊的優化運營策略。首先,確立明確的學術標準,選拔具有顯著學術貢獻和豐富評審經驗的學者加入編委會。其次,強化國際化視野,引入多國學者,促進多元化學術交流和合作。第三,嚴守職業道德,確保編委會成員遵守學術規范,并通過培訓加強倫理意識。最后,確保編委會成員投入足夠的時間和精力,通過定期評估和目標考核機制,激發其責任感和積極性。這些措施有助于構建專業、高效、國際化的編委團隊,提升期刊的學術質量和全球競爭力。

(四)強調績效激勵機制增設的創新性

中國期刊可通過創新性績效激勵機制,提升運營效率和學術影響力。首先,確保編委會獲得充足資源和技術支持,包括經濟激勵和高效管理工具。其次,建立明確的績效評估體系,定期公正透明地評估成員表現,并據此調整激勵措施。第三,實施多樣化激勵,除經濟獎勵外,還包括研究支持、學術榮譽和職業發展機會。最后,保持定期溝通,收集反饋,不斷優化激勵機制。這些措施將激發編委會成員的積極性,促進期刊的國際化和學術質量提升。

(五)利用刊與刊之間的耦合關系來提升編委會國際化

中國期刊可通過刊與刊之間的耦合關系提升編委會國際化。首先,通過設立聯合編委會和聯合專題特刊,共享國際編委資源,提高審稿效率和學術成果水平。其次,在緊密耦合關系中,期刊間共享資源和協同創新,通過統一標準提升學術質量和競爭力。定期召開會議,建立共享審稿人數據庫,組織學術活動,增強國際知名度。在松弛耦合關系中,期刊和編委會成員保持獨立性,靈活調整策略,增加多樣性和創新空間。期刊可自主招募國際編委,提供個性化培訓和支持。最后,結合兩種耦合關系的優勢,根據具體情況選擇策略,全面提升編委會的國際化水平。

四、結束語

中國學會期刊應加強與國際學術組織的合作,建立多元化的編委會,堅定不移地推進期刊編委會國際化。這不僅有助于融入國際學術圈,還能提升期刊的國際競爭力和學術影響力。此外,期刊應制定明確戰略,包括短期和長期目標、實施步驟和評估標準,以吸引更多國際編委和稿件。中國學會期刊還應普及海外科學家遴選指標規范的務實性,強調績效激勵機制增設的創新性,并充分利用刊物之間的耦合關系,向深向廣拓展編委會國際化程度。這包括確保編委會獲得充足資源和技術支持,建立明確的績效評估體系,實施多樣化激勵措施,并保持定期溝通,收集反饋,不斷優化激勵機制。通過這些措施,中國學會期刊可以提升自身的國際影響力,促進全球學術交流和科研創新,為期刊的可持續發展提供強大動力。

最后,學會期刊編委會國際化的信心來自政府和機構的大力支持、科研實力的顯著提升、成功的國際化案例、技術進步和數字化平臺的應用、全球學術網絡的擴展以及文化和語言適應的不斷改進。這些因素共同為中國學會期刊實現國際化提供堅實的基礎和廣闊的前景。

參考文獻:

[1]白小晶.我國學會期刊國際化發展路徑探析[J].中國科技期刊研究,2023,34(12):1572-1577.

[2]朱曉文,宋冠群.編委會對提高期刊質量所起的作用[J].編輯學報,2013,25(6):564-566.

[3]謝武雙,全元,孔紅梅,等.充分發揮編委會在辦高品質學術期刊中的作用——以《生態學報》為例[J].編輯學報,2023,35(3):343-346.

[4]張晗,李明敏,蔡斐.學術期刊編委會的建立與維護[J].編輯學報,2017,29(S2):36-38.

[5]杜焱,蔣偉,季淑娟,等.高校主辦英文科技期刊編委會組建的實踐與思考——以《礦物冶金與材料學報(英文版)》為例[J].編輯學報,2020,32(5):574-577.

[6]王建慧.中國英文社會科學學術期刊國際化發展研究[D].開封:河南大學,2019.

[7]余黨會,石進英,鄧曉群,等.中國科技期刊國際化評價指標分析[J].編輯學報,2005(5):387-389.

[8]呂志軍,常冬雨,劉爽.編委會國際化對我國英文科技期刊學術質量的影響研究[J].出版科學,2022,30(6):42-52.

[9]楊志華.關于學術期刊國際化的思考[J].中國科技期刊研究,2013,24(1):154-157.

[10]曹雅坤,蔡紅洋.科技期刊編委會國際化問題初探[J].學報編輯論叢,2004,11:7-9.

[11]黃東杰,汪全偉,張海東,等.英文期刊中編委會的國際化及其作用[J].農業圖書情報學刊,2016,28(4):157-159.

[12]丁筠.英文科技期刊學術影響力及國際化程度評估[J].中國科技期刊研究,2017,28(8):741-747.

[13]王珍.活躍的國際化編委會對英文期刊的引領作用——以Frontiers of Optoelectronics期刊為例[J].學報編輯論叢,2016,23:391-395.