考古類型學的早期發展與其“中國化”實踐

20世紀初,瑞典學者蒙特留斯系統地建立了考古類型學的方法論。經歷了一個多世紀的發展,類型學已成為現代考古學的基本方法之一,在世界范圍內被廣泛采用。中國學者結合自身實際,摸索出中國特色的類型學研究方法,為考古類型學的發展作出了重大貢獻。

誕生與初期發展

類型學作為一種研究方法,興起于19世紀上半葉,最早應用于對建筑物的研究中,產生了“建筑類型學”,并逐漸擴展到對文物的研究中。

面對紛繁復雜的材料,“分類”是人們常用的基本研究方法。“類型學”是在分類的基礎上產生的科學、系統的方法論。“類型學”(typology)一詞是希臘文“typos”和“logy”的組合,即“研究物品具有的共同屬性和模式的學問”。

類型學作為一種研究方法,興起于19世紀上半葉,最早應用于對建筑物的研究中,產生了“建筑類型學”,并逐漸擴展到對文物的研究中。1813年,丹麥歷史學家韋戴爾·西蒙森在《概述我國歷史上最古老最強大的時期》一書中寫道:“斯堪的納維亞最早的居民使用的武器和工具起初是石質和木制的,這些人后來學會了使用銅,然后才會使用鐵……他們的文明史可以分成石器、銅器和鐵器三個時代。”丹麥國家博物館館長克里斯蒂安·湯姆森在此基礎上提出了“三期說”,他將藏品按材質分為石器、青銅器和鐵器三組陳列,代表三個依次繼承的時代。“三期說”的提出引入了“以分類來建立年代序列”的研究方法,奠定了科學考古學的基礎。

19世紀末,受達爾文進化理論的影響,皮特·里弗斯將丹麥早期古物學家的類型序列理論加以發展,提出“萬物都是以進化的方式發展的,因而都可以按類型學的序列排比出前后次序來”。他打破了研究對象地理范圍的限制,而將其按統一的類型學標準劃分。這使得不同文化之間的比較研究成為可能。

20世紀初,瑞典學者奧斯卡·蒙特留斯將類型學作為一種方法論應用于考古學的斷代與編年當中。他通過對北歐及地中海地區石器和青銅器的研究,發現眾多器物可以以某個“銳感部位”的變化排出序列,從而確定其相對的年代關系。他于1903年出版了《類型學方法論》,系統闡釋了類型學在考古學中的應用。

英國考古學家皮特里在對器物分類的基礎上,創立了“共存關系排序法”。“共存關系排序法”的操作辦法是在紙條上列出每個墓葬出土的陶器,根據陶器變化的線索與特點,調整各個紙條間的上下位置,使得最多的同類器物相鄰,由此獲得墓葬之間的相對時間順序。可以想見,用來排序的材料越豐富,所建立的序列也就越完善可靠,可以作為某個特定時間段和地域范圍內的標尺。新獲取的材料可以與這個標尺進行比對,從而獲得其相對于此序列的年代位置。

20世紀40年代,美國的一批考古學家將皮特里的“共存關系排序法”更加系統化和精細化,借助語言學中詞匯統計的研究方法,創立了“頻率排序法”。這種方法基于兩個假設:第一,陶器的發展會經歷逐步流行、達到鼎盛、逐漸衰落的過程,一如其他任何事物的發展一樣;第二,在特定時間內,一種特定類型的陶器在某個遺址流行,那么也會在另一個遺址流行,具有相近百分比的某種風格的陶器總是同時出現。他們對每種陶器出現的數量和頻率進行統計,繪制出類似軍艦性的圖像來表現陶器的流行程度,再對各個曲線進行排隊整理,從而獲得它們之間的相對時間序列(科林·倫福儒、保羅·巴恩著,中國社會科學院考古研究所譯:《考古學:理論、方法與實踐》,文物出版社,2004年)。

在中國的發展歷程

早在現代考古學傳入中國之前,中國的金石學家們已經在關于青銅器的著述中采取了分類的方法。宋代王黼編著的《宣和博古圖》將宋代皇室收藏的自商代至唐代的839件青銅器分為20大類,各類器物均按年代編排。

中國對于考古類型學的探索及應用開始于20世紀20年代。最初的實踐始于梁思永先生對山西夏縣西陰村出土的仰韶陶器的分類工作。他在《山西西陰村史前遺址的新石器時代的陶器》一文中將陶片按照陶質陶色、器形、紋飾進行分類,每類下再分小類,按類對它們在地層中的分布、變化情況作了詳細統計,并列表格加以表示。最后還與國內外的新石器時代遺址進行廣泛對比,從而肯定西陰村和仰韶村是同時代的遺存。

李濟先生在研究殷墟出土的陶器和銅器時,借鑒了體質人類學的記錄方法。他選取器物的某幾個特征,分別進行歸類和編號。這樣就使得每件器物都能用一組序號來表示。比如先按器物底的形態,分為圜底、平底、圈足等,給出器物的第一位序號;再按照口徑與器高比例、器壁與底部角度的差別,給出第二位序號;再根據有無流、耳、鼻等附件,給出第三位序號。按這種方法操作下去,每一件器物都能以一組序號來表示其基本形態。然而,這種記錄方法僅僅是將對器物形態的記錄從繁瑣的文字性描述中解放出來,并不能很好地反映出器物形態變化的內在邏輯和規律。

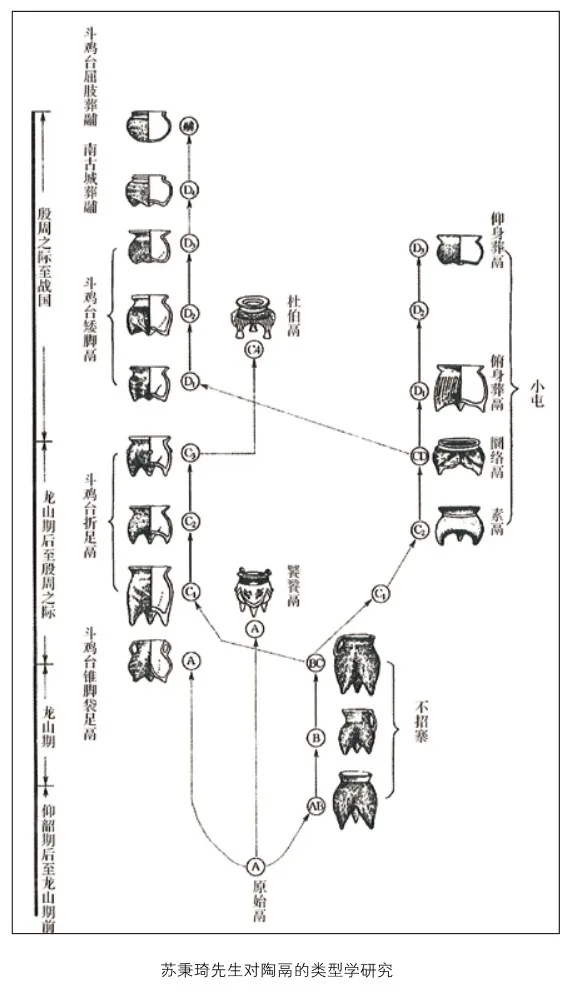

隨著1935年蒙特留斯《類型學方法論》中譯本的出版,蒙氏的類型學研究方法越來越為中國學者所熟知。20世紀40年代,蘇秉琦先生對陜西寶雞斗雞臺溝東區墓葬及出土物的研究,是我國考古類型學實踐的重大突破。其中對陶鬲的類型學整理是研究的核心。蘇秉琦先生在《瓦鬲的研究》一文中將斗雞臺出土的陶鬲按形態的不同分為A類袋足鬲、B類聯襠鬲、C類折足鬲、D類矮足鬲四種基本類型。還根據發生學原理,論證了瓦鬲發展的時間順序,即“A袋足→B聯襠→C折足→D矮足”,建立了鬲從產生到衰亡的發展過程,構建了瓦鬲發展的時空框架。更可貴的是,蘇秉琦先生將類型學研究融入對社會史的探索當中。新石器時代晚期斝的袋足逐漸相互靠攏,發展成一種斝型袋足鬲,并沿著兩個不同軌跡發展,一種為銳角襠袋足鬲,這種鬲的襠部逐漸降低,演化成商人使用的鈍角襠鬲;另一種為高圓丘形襠鬲,這種鬲襠部降低之后演化為周人使用的折足鬲。這種變化過程大致發生在商初期。由不同地區鬲的不同發展脈絡可推斷,商文化和周文化有各自獨立的來源,寶雞地區曾出現過商文化和先周文化的立體交叉。鬲消失于春秋戰國之際,此后三足鬲漸少而圜底的釜逐漸興起。這不僅與灶臺的普遍使用有關,更有“禮崩樂壞”的深刻社會背景(蘇秉琦:《中國文明起源新探》,商務印書館,1997年)。蘇秉琦先生將對單個器物的分類分式研究,上升至對器物譜系的研究,構建時間和空間的二維框架,并通過器物類型的不同對社會集團的劃分加以探討,這無疑是考古類型學研究的重大突破。然而從今天的角度看,蘇秉琦先生當年對陶鬲的研究也有一些值得商榷的地方。比如,陶鬲的發展譜系是否具有普遍意義?它的發展軌跡是否同樣適用于其他三足器?如果用其他器物作為突破口來進行社會史的探討,是否會得出不同的結論?并且我們應該看到,蘇秉琦先生雖然在分類中使用了“類”“型”的概念,但“類”和“型”的區別似乎不太明確,在敘述中常會混用。但是無論如何,這種使用不同分類層次來區分空間和時間上差異的方法,是類型學研究的一個創舉。在這之后,越來越多的學者在這種方法的基礎上進行類型學研究,并對其加以完善。

鄒衡先生在研究殷墟文化時,從分析具有分期意義的銅器和陶器的形制入手,結合層位關系和器物的共存關系,對殷墟文化進行了分期。鄒衡先生在類型學研究中使用了“類”“型”“式”的概念。“類”用來表示器類的不同,如陶器下分鬲、甑、簋等。每類器物下根據各個部位的區別,分出“型”和“式”,如鬲按領部的不同,分為矮領、高領、束領、斂領四型,用英文大寫字母表示;又根據腹部的不同,在型下分支型(亞型),用英文小寫字母表示,如A型下分Aa型(斜腹或腹壁近直)和Ab型(腹壁略成球面外鼓);再根據其外形的方扁、足跟與襠部的高矮、陶胎的厚度、繩紋的粗細等,在亞型下分式,用羅馬數字編號。每類器物分別排出序列表,再根據層位和器物間的組合關系,將所有器物的序列進行比對,對整個殷墟文化進行分期和分區。這種研究和記錄方法為器物類型的描述提供了范例,使得類型學研究不再拘泥于某一種器物,運用類型學對文化進行綜合研究成為可能。這種方法是目前普遍采用的研究方法。

隨著類型學的日益成熟,學者們已經不滿足于對單獨遺址或文化的類型學研究,而是站在文化區系的高度,試圖通過類型學的研究來總結出中國文化的框架結構和發展模式,進而討論中華文明的起源問題。20世紀80年代初,蘇秉琦先生提出的“考古學文化區系類型學說”無疑將考古類型學的應用帶入了一個新的階段。蘇秉琦先生將先秦考古學文化劃分為六大區,分別為以燕山南北長城地帶為中心的北方,以山東為中心的東方,以關中、晉南、豫西為中心的中原,以環太湖為中心的東南部,以環洞庭湖和四川盆地為中心的西南部,以及以鄱陽湖、珠江三角洲一線為中軸的南方。這六大區系文化在大致同步發展的前提下,不斷交融和重組,形成了中華文化多元一體的格局。區系類型理論的提出,打破了長期以來占統治地位的“中原中心論”,開啟了探討中華文明起源問題和統一多民族國家形成問題的新視角。

考古類型學的反思與變革

類型學走到今天,已經經歷了近兩個世紀的發展。國內外學者在類型學的理論與方法上都有諸多探索和創新。尤其是20世紀80年代之后,中國的類型學蓬勃發展,“地層學”和“類型學”被大家公認為考古學的“兩個車輪”(張忠培:《地層學與類型學的若干問題》,《文物》1983年第5期)。中國學者中不乏成功運用類型學的精彩個案,如南玉泉對辛店文化墓葬的分區與分期研究,高崇文對西周時期銅壺的形態學研究,信立祥對漢畫像石的分區分期研究等。然而,作為一種研究方法,類型學自身有著不可避免的局限性。

第一,“地層學”和“類型學”一直是考古學的兩大方法論,對于考古研究來說缺一不可。俞偉超先生曾將地層學和類型學比作“人體上的兩條腿”,它們“相互依賴,缺一條腿就不能走路”。類型學需要地層學加以證實,而地層學也需要類型學來解釋內涵。但同時俞先生又強調,“在地層學和類型學的關系中,歸根結底,地層學是具有決定意義的”。從本質上說,類型學僅僅是將考古資料按時間和空間加以排列,它通過歸納和演繹的方法,得出考古材料變化發展的邏輯序列。這種邏輯序列符合事物發展的一般規律,但不一定是真實的歷史過程。這是類型學的優勢,也是它的弊端。優勢在于這種邏輯上的演進過程是高度分析概括的結果,有助于我們從宏觀的層面把握歷史發展規律。弊端在于它忽視了真實歷史過程中復雜的、交錯的、反復的具體過程,無法真正地復原歷史。總的來說,類型學應在認識文化內涵,分析文化族屬,從宏觀上把握歷史發展規律方面發揮其所長,并通過地層學、傳統歷史學、人類學以及自然科學來多方驗證,去偽存真,補其所短。

第二,類型學是一種理論,一種方法,其本身不是研究目的。類型學是對考古材料進行定位的基礎方法,單靠類型學是無法做到“透物見人”的。如果將研究止步于簡單的類型式的劃分,并不進行更深層次的探討,當然是遠遠不夠的。類型學的目的不應該僅僅是分類,還應涉及更深層的問題—即我們不僅應該看到A器物演變成B器物又演變成C器物,還應該探索這種演變背后的原因。類型學應該在解釋文化內涵,復原歷史面貌和探究古人的精神領域方面起到應有的作用。當然,光靠類型學是遠無法實現的,這需要多種人文科學和自然科學研究手段的共同參與。

第三,分類是類型學的基礎,那么弄清楚如何分類,分類的標準是什么,自然是做好考古類型學的關鍵。然而這也是最不好把握的,因為就分類本身而言,是一種主觀見之于客觀的活動,其中摻雜著分類者對于材料的主觀認識和理解。類型學的分類標準很難做出量化表述,即到底一種器物不同到何種程度就可以劃分成不同類型。同樣一批材料,交給兩個人分別去進行類型學研究,得到的可能是兩種不同的結論。甚至一批材料交給同一個人去整理,隨著研究者主觀認識的變化,前后兩次整理的結論也有可能有差別。從這方面講,分類是具有主觀隨意性的。正如戴維·克拉克在《考古學純潔性的喪失》中所說的那樣:“想通過類似耍雜技技巧那樣來回排列五種器物的類型來說明延續三萬年之久的法國的莫斯特文化,真好似用電子換位來解釋越南戰爭。”這樣說可能過分抹殺了類型學的作用,但的確道出了類型學的主觀性特點。

為了使類型學的研究能夠更加科學,一些學者嘗試將計量學和計算機統計系統引入類型學當中。1988年中國歷史博物館研制出“計算機考古年代序列分析系統(CASA)”,開啟了我國考古學研究的電子時代。朱乃誠、何努、陳鐵梅等學者分別嘗試利用概率法、多元分析法、主成分分析法進行分期斷代。李科威將計算機人工智能應用到類型學當中。滕銘予將數學方法和多元統計法應用到山西省侯馬喬村墓地陶器的研究中。雖然這些方法還處于初期的探索階段,并且其前提依然是考古學家根據形態學原理而確定的形式分類,但對考古材料數據化和進行計算機統計處理,為科學地分類和描述打下了良好基礎。正如地層學中土色帖的應用,使得傳統對土色的主觀模糊描述有了通行的量化標準,相信類型學也能找到更為科學和精準的研究方法。

(作者為陜西歷史博物館副研究館員)