多角度數(shù)理模擬在電容去離子中的前沿應(yīng)用

關(guān)鍵詞:電容去離子;分子動力學;密度泛函理論;有限元分析;機器學習

中圖分類號:O646

1 引言

水污染和淡水短缺嚴重威脅著人類的生存1。因此,水資源的凈化已成為人類亟待解決的問題。研究人員開發(fā)了用于海水淡化和污水凈化的各種水處理技術(shù),例如反滲透、電滲析、蒸餾吸附、化學沉淀、離子交換和其他技術(shù)2–10。但這些方法存在著能耗高、設(shè)備消耗率高、易產(chǎn)生二次污染等問題, 限制了這些技術(shù)的發(fā)展。電容去離子(Capacitive deionization,CDI)技術(shù)因其低能耗、無二次污染及操作簡單等優(yōu)點被人們認為是21世紀的新興水處理技術(shù)11。20世紀60年代,Blair和Murphy首次提出了“水的電化學脫鹽”的概念并成為CDI領(lǐng)域的開創(chuàng)性研究。CDI相較于傳統(tǒng)水處理技術(shù)展現(xiàn)出優(yōu)異的性能,避免了吸附劑再生、膜污染以及高能耗等問題。更重要的是,基于可逆的電化學過程,可以部分回收CDI消耗的能量,這有利于降低系統(tǒng)的能耗和經(jīng)濟成本12。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,CDI已被廣泛應(yīng)用于海水淡化11,13–20、硬水軟化21–24、離子分離去除(氟25–28、氯29–34、砷35,36、鉛37,38、鉻39,40、鎘41、銅42,43)、營養(yǎng)鹽(磷酸鹽、硝酸鹽)去除及回收44–48、放射性核素去除49、有機污染物去除50及水消毒51,52等領(lǐng)域,均展現(xiàn)出優(yōu)異的性能,也證明了CDI的經(jīng)濟適用性。

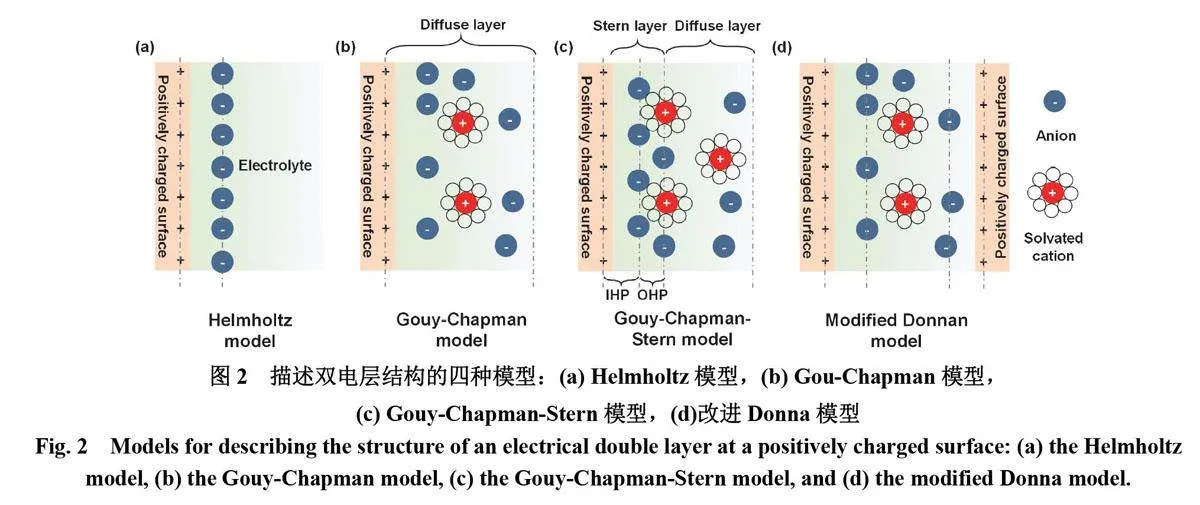

CDI的原理基本原理是建立在雙電層吸附的基礎(chǔ)上,它包括吸附和解吸兩個步驟53。在吸附過程中,在兩個電極上外加電壓(一般lt; 1.8 V),并在兩個電極之間形成靜電場。在電場力和濃度梯度等作用下,溶液中的離子遷移到電極并吸附在電極材料表面,以達到去除離子的目的。當吸附的離子接近飽和狀態(tài)時,通過外加零電壓或反向電壓,離子會重新釋放到溶液中進而完成電極的再生。盡管雙電層機理有利于提升CDI速率,但由于同離子排斥效應(yīng)削弱了CDI性能54。此外,在連續(xù)的充放電循環(huán)過程中,陽極碳電極的氧化會導致電極結(jié)構(gòu)性能的惡化和進一步的快速容量衰減,特別是當給水中溶解氧含量較高時55。通過添加離子交換膜可以優(yōu)先抑制陽極碳電極的氧化,從而提高CDI長期穩(wěn)定性56。基于流動電極的CDI的發(fā)展可以實現(xiàn)連續(xù)運行57,盡管已經(jīng)開發(fā)了各種基于碳電極的CDI策略,但基于雙電層的CDI技術(shù)的性能較低的問題仍然存在58。受到快速發(fā)達的電化學儲能領(lǐng)域(如電池和超級電容器)中電極材料的啟發(fā)59,60,通過法拉第反應(yīng)而不是雙電層來存儲離子,有效提升了CDI性能。1960年,Blair和Murphy首次證明將化學改性的碳電極與Ag/AgCl進行組裝可用于電化學去離子。2012年,Pasta等人61率先提出“脫鹽電池”的新理念,即采用氧化錳鈉陰極通過插層作用去除Na+,Ag陽極通過轉(zhuǎn)化反應(yīng)去除Cl?。法拉第反應(yīng)涉及電極與溶液中的離子之間的電荷轉(zhuǎn)移,這種電荷轉(zhuǎn)移可以通過離子在晶體結(jié)構(gòu)的插入12,62–65、形成新化合物的轉(zhuǎn)化反應(yīng)12,61,66,67或離子與氧化還原活性部分的相互作用68–70來完成。這使得法拉第材料相比于非法拉第材料具有三個優(yōu)勢71。首先,大部分電極內(nèi)部的法拉第反應(yīng)允許更高的脫鹽能力,可以超過100 mg?g?1。其次,具有離子選擇性的法拉第電極不受同離子排斥效應(yīng)影響。這兩個優(yōu)點為法拉第電極材料帶來了第三個優(yōu)點,即CDI能耗的降低。因此,基于法拉第電極的CDI研究引起了廣泛關(guān)注,材料性能也不斷提高。盡管通過開發(fā)更高性能CDI電極材料快速提升了CDI容量的上限,但不可否認的是,目前絕大多數(shù)高性能CDI電極材料的CDI速率仍有限,這也將限制CDI技術(shù)在實際場景中的應(yīng)用72。通過開展CDI動力學過程和電極材料結(jié)構(gòu)-性能構(gòu)效關(guān)系的深度基礎(chǔ)理論研究將幫助人們更好的開發(fā)CDI高效電極并設(shè)計最佳的CDI裝置構(gòu)型,同時可降低CDI成本并擴大CDI應(yīng)用范圍。關(guān)于CDI領(lǐng)域的數(shù)理模擬研究論文發(fā)表情況及主題分類見圖1,可以發(fā)現(xiàn)基于數(shù)理模擬相關(guān)CDI研究占據(jù)CDI相關(guān)研究約20%,且隨著年份的增加,人們對于CDI數(shù)理模擬相關(guān)研究的熱度在不斷上漲,且呈現(xiàn)多元化發(fā)展。從2013至2023的文獻聚類分析可以發(fā)現(xiàn)人們已從連續(xù)尺度模型分析研究逐漸轉(zhuǎn)向孔隙尺度分析研究與有限元分析研究。

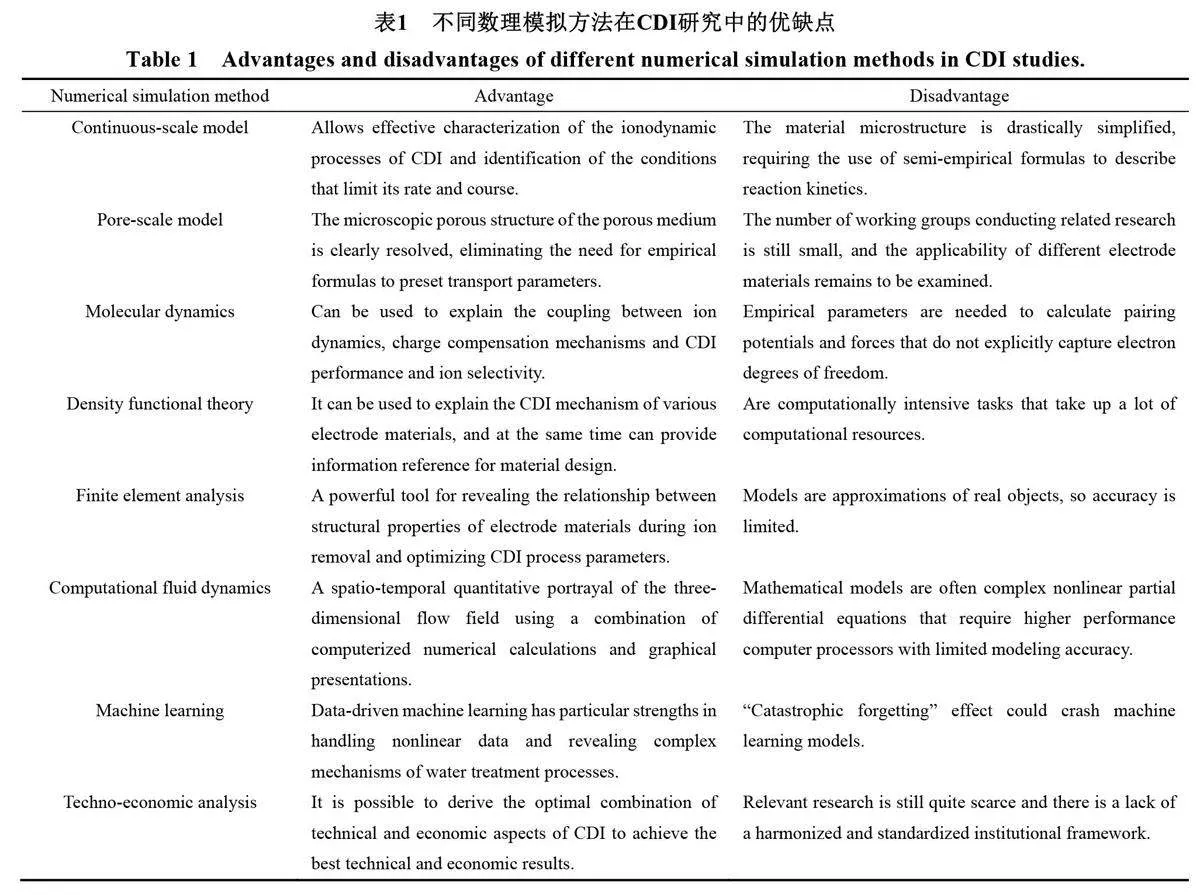

由于基礎(chǔ)理論與計算機科學的發(fā)展,各種計算仿真方法已經(jīng)開始用于CDI的研究53,73。因?qū)嶒灧椒ù嬖谡`差,導致電極材料內(nèi)部離子擴散動力學特征、充放電過程中結(jié)構(gòu)演變、電位-結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在聯(lián)系等機制缺乏直接的認識,而現(xiàn)有的實驗方法也無法對其進行清晰的理論解釋。相比較而言,數(shù)理模擬能更好地理解CDI中化學和電化學演變過程。除了電極材料外,CDI的裝置構(gòu)型也會顯著影響其性能,借助數(shù)理模擬研究CDI的最佳裝置構(gòu)型將有望提升其經(jīng)濟效益,進而推動CDI在實際場景中的應(yīng)用。目前關(guān)于CDI領(lǐng)域的綜述主要關(guān)于電極材料及裝置構(gòu)型設(shè)計13,74–77,而缺乏關(guān)于CDI領(lǐng)域的前沿數(shù)理模擬研究的全面綜述,通過理論指導實踐的方法將有利于推動CDI的進一步發(fā)展,并探究最佳利于CDI擴大化的條件,開啟CDI研究的新范式。本文以CDI中的多角度數(shù)理模擬研究為核心,展示并歸納總結(jié)了數(shù)理模擬在研究CDI動力學過程、反應(yīng)機理研究、工藝參數(shù)優(yōu)化及經(jīng)濟效益評估中的重要作用,最后對多角度數(shù)理模擬在CDI中的發(fā)展提出了展望,為CDI基礎(chǔ)理論研究提供了系統(tǒng)而強有力的參考。我們在表1中總結(jié)了本論文涉及的各角度數(shù)理模擬研究優(yōu)缺點,詳細分析請參考各節(jié)內(nèi)容。

2 連續(xù)/孔隙尺度模型在CDI中的應(yīng)用

CDI電極具有復雜的多孔結(jié)構(gòu),其中充滿了電解質(zhì)。由于快速的電荷弛豫,在實際條件下通過實驗研究多孔電極中的離子動力學具有挑戰(zhàn)性。在CDI裝置的充電和放電過程中,離子通過大孔和微孔在電極/多孔電極界面處傳輸。1967年,Murphy等人78首次對脫鹽過程進行了數(shù)理模擬,并驗證了理論與實驗之間良好的一致性,同時將該理論首次應(yīng)用于確定脫鹽過程的法拉第效率。數(shù)理模擬在研究CDI動力學過程發(fā)揮了重要的作用,這對于理解帶電多孔電極中的離子動力學具有重要作用,也彌補了相關(guān)實驗的缺陷。

2.1 連續(xù)尺度模型

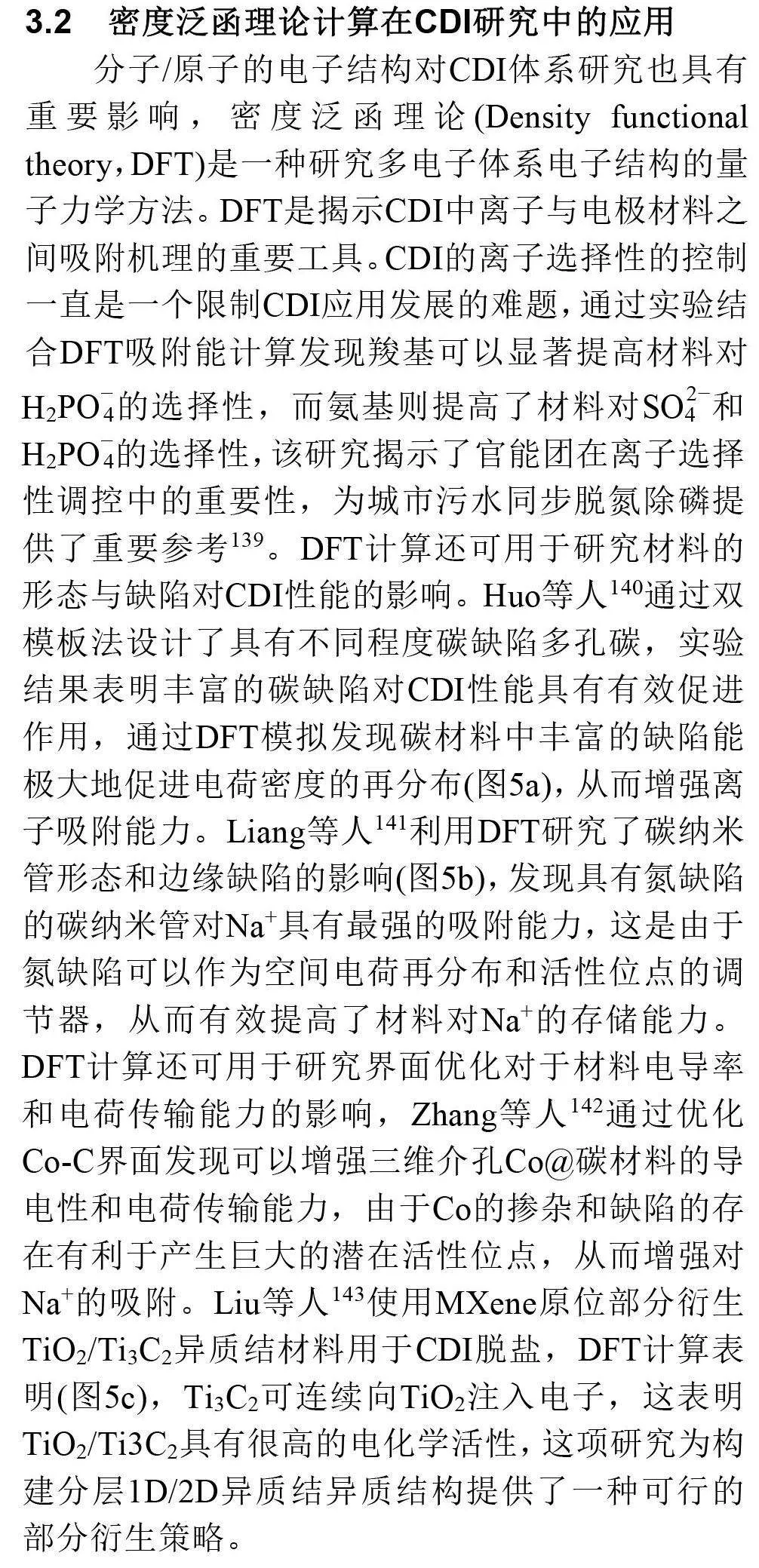

Johnson等人79首次突破性地將雙電層(electricdouble layer,EDL)與離子的吸附結(jié)合起來,認為EDL是離子被吸附的主要原因,并利用de Levie 80提出的傳輸線(Transmission line,TL)模型對CDI過程進行了數(shù)學描述。然而,TL模型是為高鹽濃度下的電極推導出來的,因此該模型不適用于通常在較低鹽濃度下運行的CDI。EDL的概念最早是由Helmholtz提出81,該模型假設(shè)極性相反的離子都是凝聚在緊靠電極表面的一個平面內(nèi)(圖2a),即電極上的電荷都是表面上的相反電荷來進行電荷補充。Helmholtz模型成功地將電化學場景抽象為兩個基本公式,但該模型過于理想化,存在計算出電容器電容是恒定值的缺陷。Gouy 82和Chapman 83引入由Poisson-Boltzmann (PB)方程描述的介電連續(xù)體進一步改進Helmholtz模型,并提出擴散層概念。改進后的模型被稱為Gouy-Chapman模型(又稱擴散雙電層理論),該理論認為在電場力的作用下,離子會在電極附近聚集,形成致密層,而相互平行的雙電層在重疊后會產(chǎn)生斥力,與熱運動在電極較遠處形成擴散層(圖2b)。Gouy-Chapman模型對電容器電容是變量有了很好的解釋,但在高電位下該模型預測值遠高于實測值,這是由于電荷被抽象為一個點,這導致正負電荷之間距離無限趨近于0,進而造成電容趨近無限大。Stern在Gouy-Chapman 模型的基礎(chǔ)上提出了Gouy-Chapman-Stern (GCS)雙電層模型(圖2c),提出離子是有尺寸的條件。GCS模型將較為緊密的內(nèi)層稱為Helmholtz層(該層又分為內(nèi)Helmholtz平面(IHP)和外Helmholtz平面(OHP)),該層產(chǎn)生的電容在固定體系中為恒定值,不受電勢差的影響。外層仍為擴散層,產(chǎn)生的電容與Helmholtz層電容串聯(lián),共同組成EDL。GCS模型的問題在于當Debye長度大于孔徑時(微孔的孔徑lt; 2 nm),會導致EDL的嚴重重疊,這使得GCS模型失效84。

為了解決上述問題,Biesheuvel等人85提出改進Donnan模型(Modified Donnan,mD) (圖2d)。該模型認為離子儲存發(fā)生在微孔內(nèi)部,而不是發(fā)生在孔表面,這有效解決了微孔中擴散層嚴重堆疊問題。使用“改進”一詞,是因為該模型既考慮了微孔EDL中的Stern層,還考慮了電極表面與離子的物理或化學吸附相互作用帶來的離子儲存容量額外貢獻86。mD模型已被廣泛用于模擬電解質(zhì)組成和微孔尺寸對電吸附過程的影響,包括對共存陰離子存在條件下目標陰離子的去除預測87、預測電極材料表面電荷修飾對CDI性能影響88–90、預測pH變化對陽/陰離子優(yōu)先去除影響91等。改進mD模型還可用用于定量分析電極材料表面電荷來源于官能團的形成/分解,進而證明熱處理可以實際應(yīng)用于延長老化電極的壽命92。除了固定式電極的CDI外,改進mD模型還可用于流動式電極CDI的能耗評估以及系統(tǒng)優(yōu)化93。為了耦合上述微尺度電吸附模型與宏觀均質(zhì)(電極、膜等)離子傳輸以更好說明CDI中離子動力學,Porada等人94基于Nernst-Planck方程開發(fā)了一種二維宏觀均質(zhì)運輸模型,該模型準確地再現(xiàn)了電極厚度增加對CDI性能的影響。使用Nernst-Planck方程建模,可以用于評估基于膜的CDI技術(shù)的能耗95。

經(jīng)典的Langmuir或Freundlich等溫線經(jīng)常被用于CDI研究中,但這種方法并不完全適用于CDI。主要是因為這種吸附等溫線主要是擬合從氣相或液相到不帶電表面的不帶電分子的平衡吸附數(shù)據(jù),并且不捕獲帶電界面上的離子電吸附。而CDI通常是基于電子電荷變化來實現(xiàn)離子吸附,這是Langmuir或Freundlich等溫線沒有考慮到的。為了解決上述問題,Nordstrand等人96–98開發(fā)了動態(tài)Langmuir等溫線用于預測不同離子的相對吸附速率,通過引入電壓誘導位點引入電荷變化對離子吸附速率影響,這些誘導位點對不同離子有不同吸引力。

新興的法拉第電極為提升CDI性能提供了獨特的機會71。Smith等人99–101使用一系列陽離子插層材料(Na0.44MnO2、NiHCF及Na1+xNiFe(CN)6)實現(xiàn)了高效CDI性能,并基于Butler-Volmer動力學并將經(jīng)驗反應(yīng)電位與局部插層速率耦合開發(fā)了可以用于說明插層材料反應(yīng)過程的模型。該模型還可用于量化導電添加劑和低導電性插層材料的尺寸和質(zhì)量分數(shù)對多孔電極的電子電導率、離子電導率影響102。結(jié)合Nernst-Planck方程和Frumkin等溫線可以用于描述局部化學平衡103,該模型有效描述了CDI電極插層動力學過程中插層離子的分布、裝置電壓和能耗。除了插層材料外,F(xiàn)rumkin-Butler-Volmer模型可用于模擬氧化還原活性聚合物去除陰離子104 。Nernst-Planck 方程與Butler-Volmer動力學結(jié)合的通用理論框架可以用來描述涉及多個離子和表面結(jié)合氧化還原物種的競爭性電吸附現(xiàn)象105,該模型將擴散、對流和電遷移與競爭性表面吸附反應(yīng)動力學相結(jié)合,優(yōu)化了目標離子的選擇性去除。

2.2 孔隙尺度模型

要設(shè)計出具有更強吸附能力和去除率的CDI電極材料,就必須具備可利用的大比表面積和快速離子傳輸通道106。值得注意的是,CDI性能并不是由平均孔徑、總比表面積或總孔隙體積等單一孔隙特征直接決定的,而是與孔隙大小/分布的整體考慮以及不同大小的孔隙對離子吸附行為和傳輸動力學的影響有關(guān)107。在早期研究中,人們認為電極材料的孔隙應(yīng)該足夠大以削弱EDL的重疊效應(yīng)。基于幾項介孔碳基材料的研究表明108–111,3–4 nm的介孔孔隙大小是CDI電極材料的理想孔徑。然而,研究人員發(fā)現(xiàn)具有亞納米孔(孔徑lt; 1 nm)的微孔碳材料比介孔碳材料具有更高的CDI性能,且CDI性能與亞納米孔的孔體積呈正相關(guān),而與總孔體積或BET比表面積呈負相關(guān)112。這引起了研究人員對于微孔/介孔影響CDI性能的微觀機理的研究興趣,Porada等人94系統(tǒng)地研究了電極材料孔結(jié)構(gòu)與其CDI性能的相關(guān)性,并邁出了建立平衡鹽吸附和動力學理論描述的第一步,以實現(xiàn)基于電極孔徑分布和幾何結(jié)構(gòu)的CDI性能預測。該理論還表明了顆粒離子傳輸和顆粒內(nèi)離子吸附對CDI性能的影響,驗證了提高電極材料顆粒間和顆粒內(nèi)孔隙率的重要性。

如前所述,現(xiàn)有的大多數(shù)CDI理論研究側(cè)重于描述多孔電極中體積平均變量的傳輸現(xiàn)象。考慮現(xiàn)實微結(jié)構(gòu)的孔隙尺度模型在涉及多孔電極中反應(yīng)傳輸過程的電化學系統(tǒng)領(lǐng)域受到越來越多的關(guān)注113–115。連續(xù)尺度模型與孔隙尺度模型的一個主要區(qū)別在于,傳輸參數(shù)是事先從經(jīng)驗方程中估算出來的,還是直接從流體與多孔結(jié)構(gòu)的相互作用中獲得的。在孔隙尺度模擬中,多孔介質(zhì)的微觀多孔結(jié)構(gòu)被明確解析,因此不需要預設(shè)傳輸參數(shù)。格子玻爾茲曼法(Lattice Boltzmann method,LBM)適用于模擬復雜多孔結(jié)構(gòu)內(nèi)的輸運過程,且計算成本低。迄今為止,LBM已被證明能成功求解包括Navier-Stokes和Poisson-Nernst-Planck方程在內(nèi)的離子輸運調(diào)控方程,成為在孔隙尺度上研究電化學系統(tǒng)中復雜離子輸運的一種非常有前途的方法116–119。

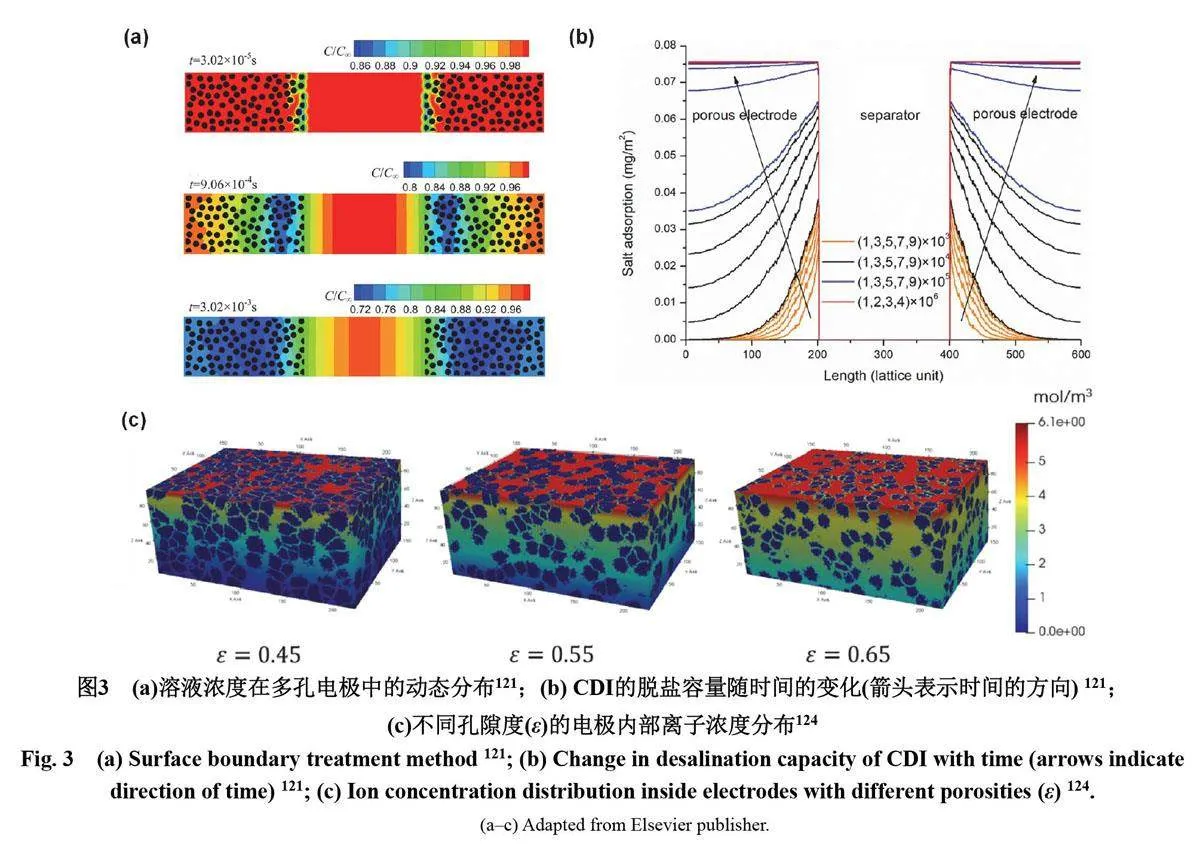

Liu等人120首次采用基于LBM的迭代耦合方式求解了Navier-Stokes 方程和Poisson-Nernst-Planck方程,并將其用于研究孔隙尺度下CDI的瞬態(tài)離子吸附,結(jié)果表明顆粒表面電位直接決定了離子吸附量。該研究小組圍繞多孔電極內(nèi)離子輸運、電荷傳遞及吸附反應(yīng)過程開展了孔隙尺度模擬研究(圖3a,b) 121,探究了階梯電壓施加后溶液靜止情況下多孔電極內(nèi)質(zhì)量輸運及電荷傳遞特性。發(fā)現(xiàn)脫鹽速率主要受多孔電極有效擴散系數(shù)影響,通過在相同粒度下增加孔隙率或在相同孔隙率下增大顆粒直徑以提高有效擴散率,將提高CDI性能。基于孔隙尺度分析,發(fā)現(xiàn)電極厚度方向離子濃度和反應(yīng)呈現(xiàn)高度非均勻性和非線性的分布規(guī)律,該現(xiàn)象會導致CDI性能下降,一種新型的雙流道構(gòu)型可以用以改善多孔電極內(nèi)部濃度的非均勻分布122。通過耦合LBM和有限體積法開發(fā)的模型可以用于定量研究電極微觀結(jié)構(gòu)、電勢和流速對吸附過程的影響123,發(fā)現(xiàn)當吸附速率常數(shù)和電位差固定時,較高的流速會導致較低的CDI性能。該模型可用于定量描述不同電位差下吸附過程中離子濃度變化。LBM方法還可用于離子插層材料微觀結(jié)構(gòu)與反應(yīng)吸附過程耦合關(guān)系研究,結(jié)合電極掃描電子顯微鏡形貌,在四參數(shù)隨機生長模型中引入黏粘限制和生長概率限制系數(shù)重構(gòu)三維電極形貌(圖3c) 124。研究人員對CDI三孔孔隙尺度分析結(jié)果表明溶液和固體顆粒內(nèi)部傳質(zhì)系數(shù)的不匹配會導致顆粒內(nèi)部反應(yīng)傳質(zhì)遲滯。大尺度顆粒的傳質(zhì)阻力會影響顆粒內(nèi)離子的傳輸過程,造成內(nèi)部材料反應(yīng)不完全影響離子插層電極的離子去除速率,通過提高電流密度有利于加速顆粒內(nèi)部反應(yīng)傳質(zhì)過程。

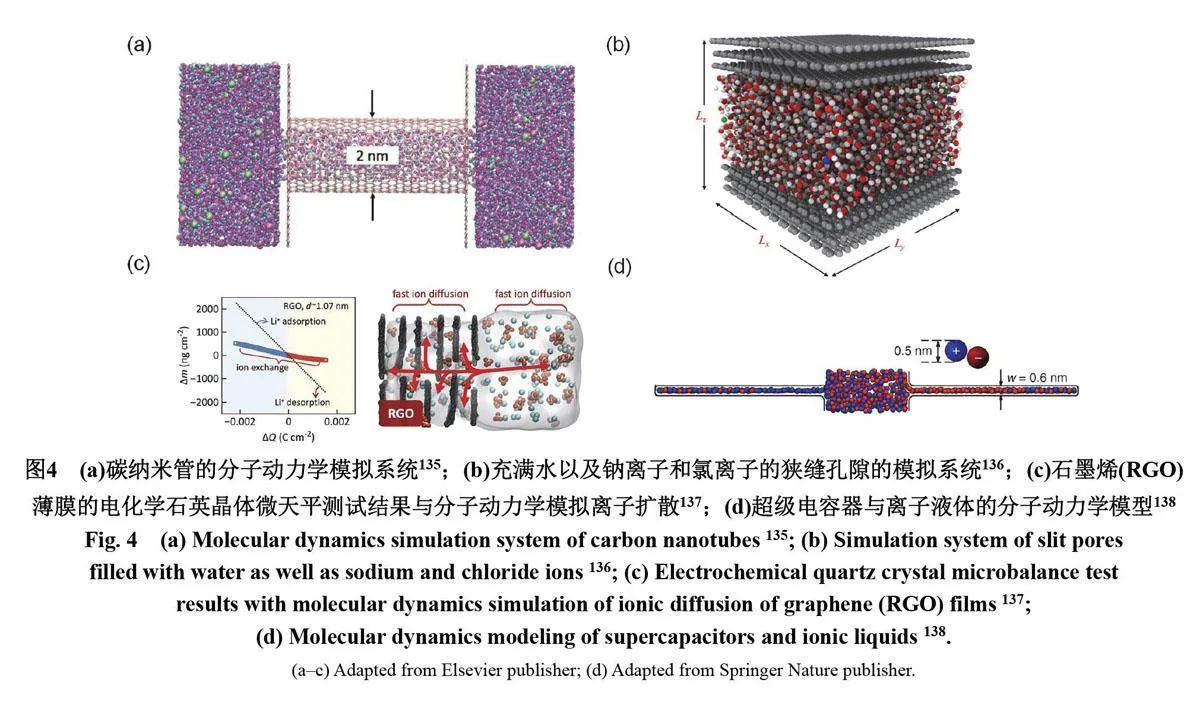

3 分子動力學與密度泛函理論在CDI研究中的應(yīng)用

4 仿真與人工智能在CDI研究中的應(yīng)用

4.1 有限元分析與流體仿真在CDI研究中的應(yīng)用

如前所述,電化學現(xiàn)象受電解質(zhì)和電極中電荷和電流守恒以及電解質(zhì)中每種溶質(zhì)的質(zhì)量守恒的耦合影響。此外,流體流動預測還涉及溶液或混合物中的動量和總質(zhì)量守恒。這些現(xiàn)象通常使用偏微分方程(Partial differential equations,PDEs),除簡單情況外,這些方程缺乏精確的數(shù)學解法。有限元分析(Finite element analysis,F(xiàn)EA)是了解離子去除過程中電極材料結(jié)構(gòu)性能關(guān)系和優(yōu)化CDI工藝參數(shù)的有力工具147。FEA將求解域看成是由許多稱為有限元的小的互連子域組成,對每一單元假定一個合適的近似解,然后推導求解這個域總的滿足條件,從而得到問題的解,這使得復雜問題簡單化148。COMSOL Multiphysics作為有限元軟件的后起之秀,最大的優(yōu)點在于結(jié)合了多物理場包括流體動力學、質(zhì)量傳輸、熱傳導和電荷轉(zhuǎn)移,從而最大限度地提高物理洞察力和預測能力。在FEA幫助下,發(fā)現(xiàn)具有可調(diào)節(jié)外殼厚度和豐富孔隙結(jié)構(gòu)的碳納米籠(Carbon nanocage,CNC)的優(yōu)越結(jié)構(gòu)縮短了離子材料空腔中的擴散路徑149,從而大大提高了離子轉(zhuǎn)移率,且CNC的內(nèi)/外表面都為快速吸附和解吸鹽離子提供了足夠的活性位點。Liu等人150使用FEA研究證明利用天然椴木制造的木炭框架筆直排列的通道分布和層次分明的孔隙大大提高了離子傳輸速率。結(jié)合實驗結(jié)果和有限元模擬,研究人員發(fā)現(xiàn)空心碳碗(Hollow carbonbowl,HCB)的空腔有效提高了電極的堆積密度,同時HCB的超薄碳層極大地促進了離子傳輸151。FEA還可用于研究CDI模擬電極應(yīng)力分布,Xiong等人152闡述了離子插層過程中空心結(jié)構(gòu)的緩沖作用(圖6a),發(fā)現(xiàn)空心結(jié)構(gòu)有利于消除應(yīng)力影響進而大大提升了電極材料的穩(wěn)定性。Liu等人153通過FEA發(fā)現(xiàn)具有蛋黃-殼納米結(jié)構(gòu)的材料其空腔中的離子濃度要高的多(圖6b),這證明了該種結(jié)構(gòu)對于促進CDI 過程中離子快速擴散的重要性。Nordstrand 研究小組154 使用電解電容器模型(Electrolytic-capacitor,ELC)與COMSOL Multiphysics成功實現(xiàn)了模擬CDI復雜結(jié)構(gòu)、電荷泄露反應(yīng)以及二維條件下多組分離子去除過程的強大功能。之后Nordstrand研究小組開源提供了基于上述功能的軟件以及相關(guān)視頻使用教程155 。2023年,Nordstrand等人156,157基于三元電流分布開發(fā)了一種能夠用于插層材料結(jié)構(gòu)-功能、CDI、膜CDI及流動電極CDI模擬的多功能軟件,該軟件通過引入特定的數(shù)值穩(wěn)定因子解決了涉及快速變化的物理過程導致的嚴重不穩(wěn)定性。后續(xù)研究人員在研究中可以直接使用該軟件且無需從頭開始構(gòu)建方法,突破了各種CDI過程的模擬能力極限。

可以發(fā)現(xiàn),F(xiàn)EA分析主要仍應(yīng)用于CDI電極材料結(jié)構(gòu)-性能評估,在模擬CDI流體流動和質(zhì)量傳遞等現(xiàn)象方面仍處于起步階段,且精確度浮動性較大。計算流體動力學(Computational fluiddynamics,CFD)通過計算機數(shù)值計算和圖像顯示的方法,在時間和空間上定量描述流場的數(shù)值解,從而達到對物理問題研究的目的,CFD模擬已被多個研究小組用于CDI相關(guān)研究158–160。He等人161創(chuàng)新提出一種由4個管狀電極組成的高有效面積流動電極CDI裝置,并證明該裝置具有較高的CDI性能,通過CFD模擬離子遷移和傳輸機制發(fā)現(xiàn)擴大高電位梯度和高水流量區(qū)域,可以實現(xiàn)最佳CDI效能。Lado等人162使用CFD優(yōu)化了CDI電極各點電解質(zhì)溶液的均勻性,避免了因電解液局部極化導致CDI效率降低。Zhang等人163通過三維電場和CFD模擬了碳漿在不同孔徑的二維鈦網(wǎng)和三維泡沫模型中的電場和流速場(圖6c)。發(fā)現(xiàn)三維泡沫集流體不僅能擴大集流器與流動電極之間的帶電荷接觸面積,還能消除傳統(tǒng)蛇形流道中碳漿內(nèi)有效充電范圍的限制。雖然CFD可以通過模擬流體流動特性和變化趨勢提供CDI技術(shù)優(yōu)化和性能改善的指導,但由于流體力學的數(shù)學模型通常是復雜的非線性偏微分方程,這種求解方程的方法要求更高性能的計算機處理器。

4.2 機器學習在CDI研究中的應(yīng)用

傳統(tǒng)數(shù)學模型性質(zhì)復雜,需要準確理解和大量假設(shè),因此在模擬CDI過程方面存在局限性164。與主要依賴先驗知識和理想系統(tǒng)條件假設(shè)的傳統(tǒng)建模工具相比, 基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的機器學習(Machine learning,ML)在處理非線性數(shù)據(jù)和揭示水處理過程的復雜機制方面具有特殊優(yōu)勢165。ML本質(zhì)上是計算機科學和統(tǒng)計學的交叉學科,其算法基于樣本數(shù)據(jù)建立模型,在沒有明確編程的情況下進行預測或決策,它能自動地從過去的經(jīng)驗中學習,針對特定任務(wù)去改進自己的性能指標166。

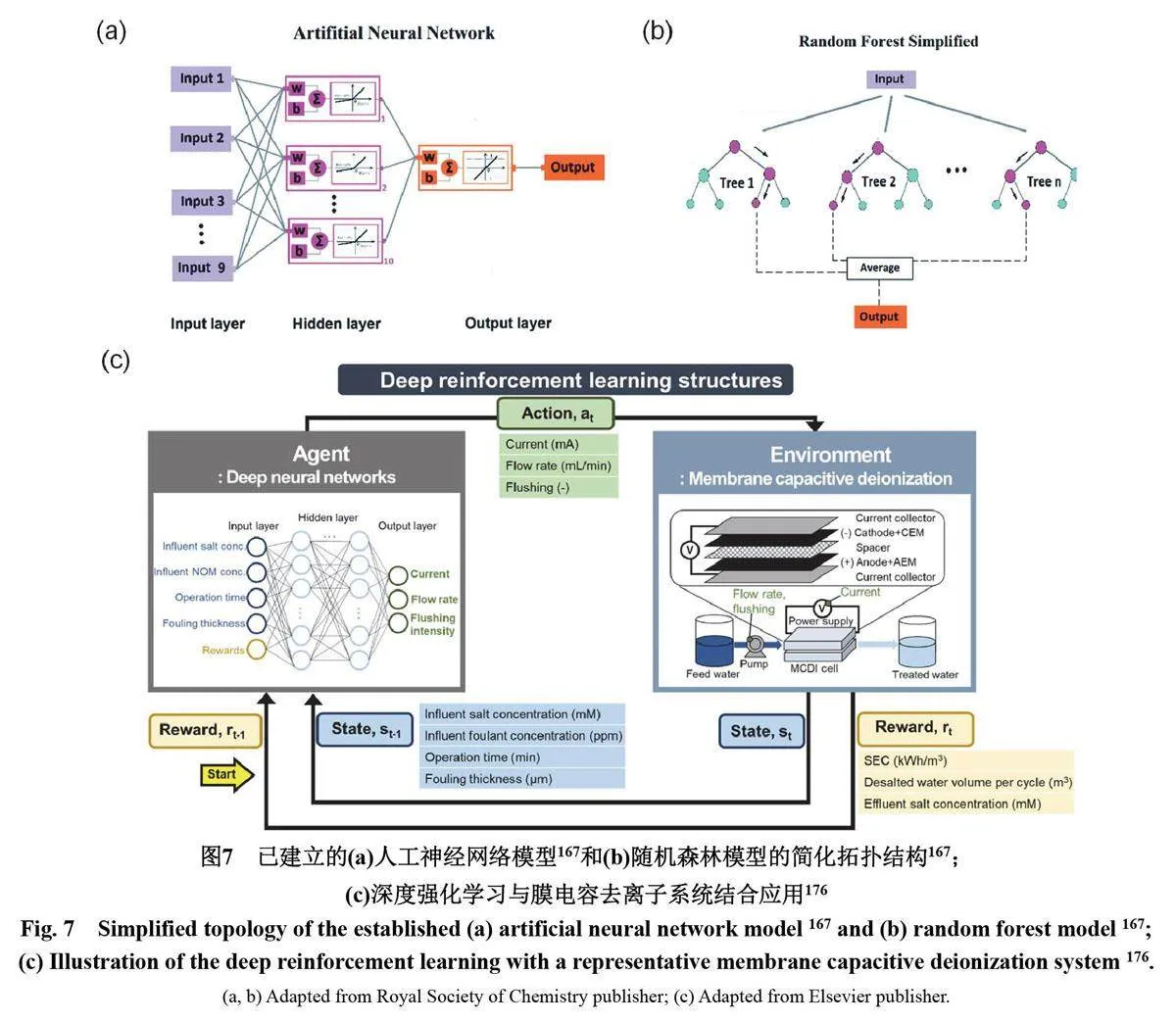

在ML算法中,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial neuralnetwork,ANN)和隨機森林(Random forest,RF)首次被應(yīng)用于CDI研究中167。ANN是一種模擬人腦神經(jīng)思維方式的數(shù)據(jù)模型,通過學習數(shù)據(jù)來預測系統(tǒng)的行為。RF起源于決策樹算法(基于樹狀結(jié)構(gòu)進行決策,通過一系列的判定來對數(shù)據(jù)進行分類或預測),通過將多個決策樹的預測結(jié)果進行組合來提高模型的準確性和穩(wěn)定性。然而,這些算法往往具有“黑匣子”性質(zhì),即其可以做出精準的預測, 但無法解釋這些預測背后的邏輯。Saffarimiandoab 等人167 通過引入相對重要性(Relative importance,RI)指數(shù),提供有關(guān)輸入對輸出變量的相對貢獻信息(圖7a,b),首次開發(fā)了一種用來預測CDI容量的可解釋的ML算法,從而獲得電極和工藝特征在吸附中的作用的寶貴見解。之后,該研究小組使用這種可解釋ML算法解釋了CDI電極和運行特征對性能的影響機制168。發(fā)現(xiàn)電極微孔體積的增加會抑制CDI性能,使離子去除速率減慢,此外電極的含氮量可以提高脫鹽能力,且電極比表面積和電解質(zhì)離子濃度可協(xié)同提高CDI性能。盡管已有部分研究提出了數(shù)值模型用于預測CDI過程中溶液的pH值變化,但實測值和預測值之間仍然存在顯著差異169。Son等人170通過結(jié)合卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional neural network,CNN)和長短期記憶(Long short-term memory,LSTM)網(wǎng)絡(luò)的深度學習算法(深度是指多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu))。該CNN-LSTM模型可用于對多變量時間序列數(shù)據(jù)進行處理和預測,對膜CDI實現(xiàn)了精準的pH預測(R2 ≥ 0.998),且發(fā)現(xiàn)電壓是影響出水pH值變化的最重要因素。該研究小組后續(xù)開發(fā)了一種可解釋的RF算法171,提出搭建比電容與CDI性能精準預測模型時應(yīng)選取掃速應(yīng)低于10 mV?s–1測得的數(shù)據(jù)。Son等人172在過往的研究基礎(chǔ)上,提供了一個開源的用于預測CDI出水濃度的RF模型,該模型基于Python,不僅適用于傳統(tǒng)的CDI,還適用于膜CDI、流動電極CDI以及法拉第CDI,并提供了相關(guān)的使用教程。Salari等人173首次采用Single-Pass方法對ANN進行建模,預測了不同條件下的CDI性能。

雖然與理論建模相比,上述模型的預測準確度顯著提高,但這些方法在控制過程方面卻沒有取得進展。強化學習(Reinforcement learning,RL)是一種基于獎勵期望行為和/或懲罰不期望行為的人工智能方法,它是一種新興工具,可以解決現(xiàn)有優(yōu)化技術(shù)面臨的這一挑戰(zhàn)174。RL的最大優(yōu)勢之一是該算法不需要了解所有復雜過程,因為它通過環(huán)境與智能體(代理)之間的試錯互動來學習最佳控制方法,且訓練RL模型不需要訓練數(shù)據(jù)集175。Yoon等人176 應(yīng)用深度強化學習(Deep reinforcementlearning,DRL)最大限度地減小CDI的能耗并增加產(chǎn)水量(圖7c)。經(jīng)過10000次訓練后,DRL模型的能耗降低了22.07%,產(chǎn)水量增加了11.60%,該模型可以作為全自動MCDI的基石。盡管上述研究探究了不同ML算法在CDI性能預測方面的優(yōu)越性,但仍不清楚相同條件下不同ML算法之間的差異。Ullah 等人177 在相同條件下對比了穩(wěn)定/ 動態(tài)RF(SRF/DRF)模型與CNN-LSTM模型預測CDI性能的差異,無論是對pH預測還是出水濃度預測,SRF模型具有最高的預測精度。在計算機方面,SRF模型的訓練時間僅需225 s,而CNN-LSTM的訓練時間大于6 h,這進一步展現(xiàn)了RF模型的優(yōu)越性。Zhu等人178首次將ML算法應(yīng)用于工廠規(guī)模CDI技術(shù)的長期性能預測,該ML算法是利用實際條件下長期運行的工廠規(guī)模MCDI技術(shù)的數(shù)據(jù)開發(fā)和驗證的,且可以用于提供定位清洗(Clean-in-place,CIP)建議,該項研究充分展現(xiàn)了ML算法在實際環(huán)境下的優(yōu)越性。Yoon等人164進一步研究了LSTM和時態(tài)融合變換器(Temporal fusion transformer,TFT)在研究不同的清洗強度、清洗時間和結(jié)垢程度對MCDI性能的影響。如果沒有為ML算法開發(fā)出一個用戶友好型界面,使任何人都能隨時隨地訪問這些模型,這一局限性就會限制了展示ML算法可用于促進智能決策而無需人工干預的能力。數(shù)字孿生(Digital twin,DT)技術(shù)可用于解決上述限制性,DT是制造系統(tǒng)或流程的虛擬表示,可實現(xiàn)物理對象和數(shù)字對象之間的實時雙向數(shù)據(jù)交換。DT的核心由三部分組成:現(xiàn)實空間中的物理實體、網(wǎng)絡(luò)空間中的虛擬實體以及物理實體和虛擬實體之間的雙向同步連接。其他數(shù)字技術(shù)為DT配備了數(shù)據(jù)監(jiān)控、分析和模擬功能(包括用于現(xiàn)場設(shè)備數(shù)據(jù)采集的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、用于數(shù)據(jù)模擬和性能預測的人工智能技術(shù)、用于數(shù)據(jù)可視化的虛擬現(xiàn)實(Virtual reality,VR)和增強現(xiàn)實(Augmented reality,AR)技術(shù)以及用于數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)同步的大數(shù)據(jù)技術(shù)) 179。Lian等人180使用DT監(jiān)測、控制和維護偏遠地區(qū)的CDI工廠,并借助VR和AR技術(shù)用于遠程培訓操作員。通過DT的實施,技術(shù)專家所需的時間,特別是差旅時間、現(xiàn)場檢查時間和訪問頻率,以及運行和維護成本都可以大大降低。

5 技術(shù)經(jīng)濟性分析在CDI研究中的應(yīng)用

CDI被認為是一種低成本技術(shù),以往的研究側(cè)重于通過材料優(yōu)化和工藝參數(shù)改進來提升CDI性能并降低能耗,而一項技術(shù)在實際環(huán)境中的應(yīng)用必須有將實驗室規(guī)模的實驗性能與全方面成本直接聯(lián)系起來的詳細分析,僅與能源相關(guān)成本的簡單比較不足以凸顯CDI相對于其他水處理技術(shù)優(yōu)勢。除了其他運營成本(如勞動力和電極更換),還有投資成本(如CDI工廠組建、電力電子設(shè)備和能量回收組件) 181。Hand等人182開發(fā)了一個參數(shù)化的工藝模型和技術(shù)經(jīng)濟分析框架(圖8a),利用這一框架對CDI技術(shù)處理水的價格進行了全局敏感性和不確定性分析。結(jié)果表明CDI的投資成本約是運營成本的2–14倍(尤其是膜CDI)。該研究小組還提供了一種易于使用的開源建模工具,可以模擬一個或多個CDI單元及其與輔助系統(tǒng)(如電力轉(zhuǎn)換裝置)的聯(lián)用,以確定成本、能源和物種流之間的平衡。Hasseler等人183開發(fā)了一個開源的MATLAB程序用于開發(fā)和評估新型CDI系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟性。此外還探討了電極壽命和更換標準對產(chǎn)水量平準化成本的影響,分析表明CDI的電極成本比運行成本(如電能輸入)對整個產(chǎn)水量平準化成本的影響更大,該研究強調(diào)了進一步研究確定電極老化機制和開發(fā)延長壽命的操作方法的重要性,也提出了降低電極成本仍然是CDI面臨的重要挑戰(zhàn)。法拉第電極作為傳統(tǒng)非碳電極的經(jīng)濟高效替代品在連續(xù)運行條件下的技術(shù)經(jīng)濟性需要研究,Metzger等人72比較了膜CDI和插層去離子技術(shù)的成本、規(guī)模和能耗,提供了相關(guān)裝置的成本明細(圖8b),并估算了目前世界不同地區(qū)反滲透技術(shù)的碳足跡,并將其與類似規(guī)模的膜CDI和插層去離子技術(shù)的碳足跡進行了比較(圖8c),說明了電化學去離子技術(shù)對環(huán)境的影響。Kim等人184研究了結(jié)合了CDI和電滲析的氧化還原液流脫鹽(Redox flowdesalination,RFD)技術(shù)的技術(shù)經(jīng)濟性,結(jié)果表明RFD系統(tǒng)的運營和資本成本約為傳統(tǒng)電滲析和膜CDI工藝的30%–70%,這是由于可逆氧化還原反應(yīng)的運行電壓較低,以及最大限度地減少了離子交換膜的使用。上述研究證明了技術(shù)經(jīng)濟性分析在推動CDI技術(shù)實際應(yīng)用方面發(fā)揮的重要作用,而目前該領(lǐng)域仍處于起步階段。

6 結(jié)論與展望

多角度數(shù)理模擬對于深刻理解CDI機理并推動CDI高效電極設(shè)計、裝置開發(fā)及工程化應(yīng)用具有重大意義。連續(xù)尺度模型能夠準確描述CDI離子動力學過程,并確定速率和過程的限制條件。孔隙尺度模型則用于解析多孔介質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu),避免了連續(xù)尺度模型需要使用經(jīng)驗公式預設(shè)傳輸參數(shù)的問題。研究人員將分子動力學模擬與密度泛函理論引入CDI研究,有效分析了電極材料分子/原子層面的結(jié)構(gòu)特征對CDI體系的影響,有利于幫助研究人員通過孔道工程、缺陷工程以及電化學微區(qū)調(diào)控工程提升CDI電極材料效能及離子選擇性。有限元模擬為提升電極材料離子擴散以及穩(wěn)定性方面提供了重要的指導,計算流體動力學則為設(shè)計高性能CDI裝置提供重要參考。基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的機器學習在處理非線性數(shù)據(jù)和揭示CDI水處理過程的復雜機制方面具有優(yōu)勢,數(shù)字孿生技術(shù)可用于降低CDI的運行維護成本。同時,考慮到實際應(yīng)用中必須考慮成本,技術(shù)經(jīng)濟性分析在推動CDI技術(shù)實際應(yīng)用方面發(fā)揮了重要的作用。本文通過梳理CDI研究中各類數(shù)理模型建模方面工作現(xiàn)狀及最新進展,為未來推動電化學去離子建模方面的研究工作提供重要參考。為擴展數(shù)理模擬在電化學去離子研究新范式中的應(yīng)用,本文展望如下:

(1)連續(xù)尺度分析模型在模擬材料微觀結(jié)構(gòu)和反應(yīng)吸附過程時,通常只考慮材料的宏觀性質(zhì)和統(tǒng)計平均行為,而未考慮實際的微觀結(jié)構(gòu)。以格子玻爾茲曼法為代表的孔隙尺度模型適用于模擬復雜多孔結(jié)構(gòu)內(nèi)的輸運過程,且計算成本低,具有顯著優(yōu)勢,但其關(guān)注度遠小于連續(xù)尺度分析模型,開展相關(guān)研究工作有利于推動人們對材料微觀結(jié)構(gòu)與反應(yīng)吸附過程耦合關(guān)系的深刻理解;

(2)分子動力學模擬和密度泛函計算屬于計算密集型任務(wù),需要占用大量的計算資源。通過結(jié)合機器學習相關(guān)技術(shù)將有利于大幅減少相關(guān)研究成本:機器學習分子動力學185利用機器學習技術(shù)從分子動力學模擬的數(shù)據(jù)中學習并預測材料的性能和結(jié)構(gòu),在材料基因組186技術(shù)中,研究人員可以通過數(shù)據(jù)分析、建模和模擬等方法,對材料的性能特征進行精確的預測,這兩項技術(shù)均大大降低了新材料的開發(fā)成本和時間;

(3)有限元分析與計算流體力學缺乏建模精確性。通過優(yōu)化網(wǎng)格劃分、引入高精度算法以及多物理場耦合建模方法,可以提升有限元分析和計算流體力學的建模精度。此外,將多個模型整合到一個模塊內(nèi),并開發(fā)更加友好的圖形用戶界面,將有助于推動這兩項技術(shù)在CDI領(lǐng)域的發(fā)展;機器學習可能會發(fā)生“災(zāi)難性遺忘”效應(yīng),即模型可能會由于各種參數(shù)的變化導致訓練好的模型“遺忘”從訓練數(shù)據(jù)集中學到的東西。通過持續(xù)學習可以克服該問題187,該技術(shù)核心在于利用新數(shù)據(jù)和之前任務(wù)的經(jīng)驗,以出色地完成學習任務(wù),并避免遺忘,保持對已學任務(wù)的掌握水平,模擬人類大腦的學習方式;

(4)基于“雙碳”目標,技術(shù)經(jīng)濟學分析為CDI技術(shù)市場化提供了重要的經(jīng)濟學基礎(chǔ),然而,技術(shù)經(jīng)濟學分析通常基于一系列可能過于理想化的假設(shè),且該分析方法通常假設(shè)條件在分析過程中保持不變,可能導致分析結(jié)果片面。為了克服這些局限性,我們可以結(jié)合生命周期分析從區(qū)域、國家乃至全球的廣度及其可持續(xù)發(fā)展的高度來開展CDI研究。這樣,可以為CDI實際應(yīng)用提供詳盡的過程分析論證,以便全面評估CDI的綜合效益。

- 物理化學學報的其它文章

- 構(gòu)建雙通道路徑增強iCOF/Bi2O3 S型異質(zhì)結(jié)在純水體系中光催化合成H2O2性能

- 4-氨基-1H-咪唑-5-甲腈修飾供體-受體型氮化碳光催化劑的構(gòu)建及其高效光催化產(chǎn)氫研究

- 引入內(nèi)建電場強化BiOBr/C3N5 S型異質(zhì)結(jié)中光載流子分離以實現(xiàn)高效催化降解微污染物

- 具有0D/2D界面的InOOH/ZnIn2S4空心球S型異質(zhì)結(jié)用于增強光催化CO2轉(zhuǎn)化性能

- d帶中心調(diào)控過渡金屬單原子負載COF吸附O2的理論計算研究

- Ni摻雜構(gòu)建電子橋及激活MoS2惰性基面增強光催化分解水產(chǎn)氫