廣西2020—2022年甘蔗品種區域試驗百色點綜合評價

摘要:開展廣西2020—2022年甘蔗品種區域試驗,為篩選適宜廣西百色蔗區推廣優異甘蔗新品種提供參考依據。以新臺糖22號為第1對照品種(CK1)、桂糖42號為第2對照品種(CK2),對送測的百蔗15-173、桂南亞14-2806、桂糖08-1686和桂糖10-612等12個甘蔗新品種進行1年新植2年宿根田間試驗,調查分析各甘蔗品種的田間農藝性狀、工藝性狀和抗病性,并進行綜合評價。結果表明,送測12個甘蔗品種在廣西百色點的表現存在明顯差異,其中,各甘蔗品種的實測產量均未高于CK1,但有9個甘蔗品種高于CK2,排名靠前的有桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612和百蔗15-173;送測12個甘蔗品種中,桂糖10-612、百蔗15-173、桂糖12-96和桂糖12-1213的蔗糖分均高于CK1和CK2,其中桂糖10-612的蔗糖分較CK1和CK2均提高0.50%(絕對值)以上;含糖量排名靠前的為桂糖13-567、桂糖10-612、桂糖13-532和桂糖14-198,但均未同時高于CK1和CK2。綜合各甘蔗品種的產量性狀指標、品質性狀指標及田間長勢進行分析,認為桂糖10-612和桂糖13-532具有在當地進一步推廣種植的潛力。

關鍵詞:甘蔗品種;區域試驗;農藝性狀;工藝性狀;綜合評價;廣西百色蔗區

中圖分類號:S566.103.7 文獻標志碼:A 文章編號:2095-820X(2024)05-0331-08

0 引言

甘蔗是多年生禾本科植物,分布于全球90多個熱帶亞熱帶國家和地區。我國是世界上僅次于巴西和印度的第三大甘蔗種植國,廣西是我國最大的甘蔗種植區域,甘蔗產量占全國甘蔗總產量的65%以上[1]。甘蔗作為糖料和能源作物,其產業發展得到了廣西區黨委和政府的高度重視和支持[2],蔗糖產業已發展成為廣西的支柱產業,對廣西經濟振興和農民增收發揮著關鍵作用[3-4]。蔗糖產業也是廣西百色市的主要支柱產業,許多農民的主要經濟收入來源于甘蔗種植,甘蔗種植面積和產值常年位居百色市農作物種植面積和產值的前三位,對當地經濟發展、脫貧攻堅和鄉村振興具有重要作用[5]。甘蔗產業的核心在于優良品種選育和推廣應用,甘蔗優良品種選育是提升甘蔗產量和抗逆性的重要方法,而新品種區域試驗是評估其產量、抗病性和環境適應性的關鍵步驟,通過在不同生態區的不同地點完成1年新植2年宿根試驗,對參試品種作出綜合評價[6-9]。自1999年起,由廣西農業農村廳組織并由廣西農業科學院甘蔗研究所負責在8個試驗站開展甘蔗新品種區域試驗,到2024年試驗站點已增加至9個,通過區域試驗,能更準確地反映甘蔗新品種在廣西不同氣候和地理條件下的種植表現[10-14]。廣西百色市屬于亞熱帶季風氣候,年均氣溫為21.0~22.5 ℃,全年無霜期達325~350 d,≥10 ℃年均積溫7200~7500 ℃,年降水量1100~1300 mm,最冷的1月平均氣溫達10.0 ℃,甘蔗生長期長,越冬條件好,推動了甘蔗蔗糖分的穩定提升,使得百色蔗區在蔗糖分積累上具有一定的地域優勢[15]。在2020—2022年,廣西農業科學院甘蔗研究所在百色綜合試驗站組織開展甘蔗品種1年新植2年宿根區域試驗,送測百蔗15-173、桂南亞14-2806、桂糖08-1686和桂糖10-612等12個甘蔗新品種,調查和分析各送測甘蔗新品種在百色點的農藝性狀、工藝性狀和抗病性并進行綜合評價,以期為甘蔗新品種推廣應用提供可靠依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗點位于廣西百色市田陽縣百育鎮(23o68′N,106o98′E,海拔約113 m),年均氣溫21.0~22.5 °C,年均降水量1174.3 mm。試驗地為緩坡地,沙壤土,前茬為甘蔗。采用機械開溝和人工擺種方式種植。

1.2 試驗材料

送測甘蔗品種共12個,分別為百蔗15-173(百色市農業科學研究所選育)、桂南亞14-2806(廣西南亞熱帶農業科學研究所選育)及桂糖08-1686、桂糖10-612、桂糖12-2130、桂糖12-445、桂糖12-96、桂糖13-1213、桂糖13-532、桂糖13-567、桂糖13-629和桂糖14-198(廣西農業科學院甘蔗研究所選育),以新臺糖22號和桂糖42號為雙對照(分別設為CK1和CK2)。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗設計

采用隨機區組排列,每個品種設3個重復,4行區,行長7.0 m,行距1.2 m,小區面積33.6 m2,下種量54750個雙芽段/hm2。試驗地周邊種植2行保護行,各小區統一進行常規田間管理。新植蔗播種時間為2020年3月15日,2021年2月8日砍收新植蔗;2022年1月24日砍收第1年宿根蔗,2023年2月13日砍收第2年宿根蔗。

1.3.2 調查項目及方法

農藝性狀調查:每年4月中下旬出苗結束時調查各品種新植蔗的出苗率或宿根蔗的發株率;6月中下旬分蘗結束時調查各甘蔗品種的分蘗率;11月下旬至次年2月進行株高、莖徑和有效莖數調查[13];病蟲害主要調查螟害、黑穗病、花葉病和梢腐病等的發生情況,其中,螟害調查從4月至6月每月的苗期枯心率,病害調查6月至9月各病害的發病率[16]。

工藝性狀調查:每年11月中旬至次年2月中旬共進行4期工藝性狀調查,嚴格按照甘蔗品質檢測標準對樣品的甘蔗纖維分、蔗糖分和含糖量等進行檢測分析[17]。

1.4 統計分析

試驗數據采用Excel 2023進行整理,以SPSS 26.0進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 甘蔗品種的農藝性狀

2.1.1 出苗率、發株率和分蘗率表現

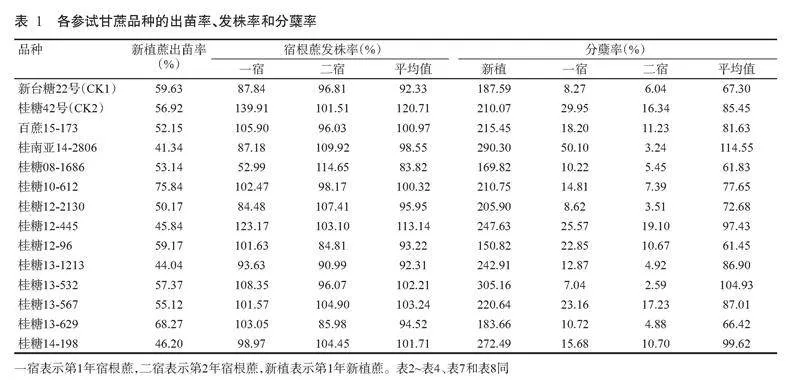

由表1可知,送測甘蔗品種中新植蔗出苗率同時高于CK1(59.63%)和CK2(56.92%)的品種有2個,分別是桂糖10-612和桂糖13-629,其出苗率分別為75.84%和68.27%,其他送測品種的新植蔗出苗率均未同時高于CK1和CK2,而新植蔗出苗率最低的是桂南亞14-2806,僅41.34%;送測甘蔗品種2年宿根蔗的平均發株率均低于CK2(120.71%),其中,排名前三的分別是桂糖12-445、桂糖13-567和桂糖13-532,平均發株率分別為113.14%、103.24%和102.21%,有2個品種宿根的平均發株率低于CK1(92.33%),尤其以桂糖08-1686最低,僅83.82%;送測甘蔗品種1年新植2年宿根的平均分蘗率同時低于CK1(67.30%)和CK2(85.45%)的甘蔗品種是桂糖08-1686、桂糖12-96和桂糖13-629,其他甘蔗品種的平均分蘗率均未同時低于CK1和CK2,其中,排名前三的分別是桂南亞14-2806、桂糖13-532和桂糖14-198,其平均分蘗率分別為114.55%、104.93%和99.62%,而平均分蘗率最低的是桂糖12-96,僅為61.45%。

2.1.2 株高和莖徑表現

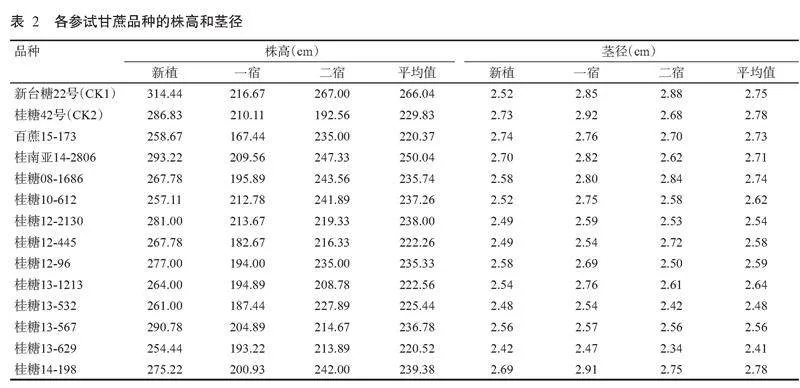

由表2可知,送測甘蔗品種1年新植2年宿根的株高平均值均低于CK1(266.04 cm),其中,排名前四的分別是桂南亞14-2806、桂糖14-198、桂糖12-2130和桂糖10-612,平均株高分別為250.04、239.38、238.00和237.26 cm;送測甘蔗品種中有5個品種的平均株高同時低于CK1(266.04 cm)和CK2(229.83 cm),分別是桂糖13-532、桂糖13-1213、桂糖12-445、桂糖13-629和百蔗15-173,其中,平均株高最低的是百蔗15-173,僅220.37 cm;送測甘蔗品種1年新植2年宿根的莖徑平均值僅桂糖14-198(2.78 cm)與CK1(2.75 cm)和CK2(2.78 cm)相當,其他甘蔗品種的莖徑均同時小于CK1和CK2,其中,莖徑最小的是桂糖13-629,僅2.41 cm。

2.1.3 單莖重、有效莖數和產量表現

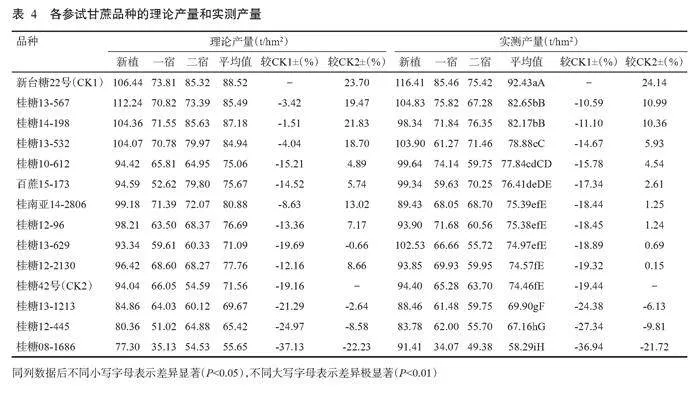

由表3可知,送測甘蔗品種1年新植2年宿根的有效莖數除桂糖08-1686(45615條/hm2)同時低于CK1(64140條/hm2)和CK2(59655條/hm2)外,其他甘蔗品種的有效莖數均未同時低于CK1和CK2,其中,排名前三的分別是桂糖13-532、桂糖13-629和桂糖13-567,有效莖數分別為89820、80790和80070條/hm2,而有效莖數最少的品種為桂糖08-1686,僅為45615條/hm2;送測甘蔗品種的單莖重平均值均低于CK1(1.56 kg),其中,排名前三的分別是桂南亞14-2806、桂糖14-198和桂塘08-1686,平均單莖重分別為1.44、1.44和1.39 kg,而平均單莖重最低的是桂糖13-629,僅1.01 kg。

2.1.4 理論產量和實測產量表現

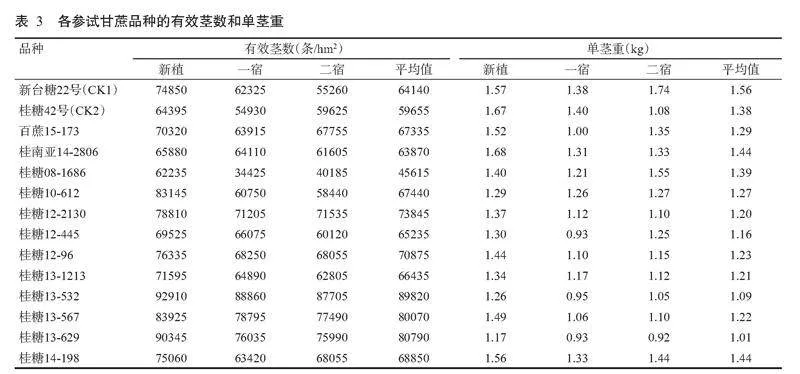

由表4可知,送測甘蔗品種1年新植2年宿根的平均理論產量均低于CK1(88.52 t/hm2),但理論產量排名前三的桂糖14-198、桂糖13-567和桂糖13-522均高于CK2(71.56 t/hm2),分別較CK2提高21.83%、19.47%和18.70%,而平均理論產量最低的是桂糖08-1686,較CK2降低22.23%;送測甘蔗品種1新植2宿根的平均實測產量均極顯著低于CK1(92.43 t/hm2)(P<0.01,下同),但桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612、百蔗15-173、桂南亞14-2806、桂糖12-96、桂糖13-629和桂糖12-2130等9個甘蔗品種的平均實測產量高于CK2(74.46 t/hm2),其中,桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532和桂糖10-612極顯著高于CK2,百蔗15-173顯著高于CK2(P<0.05),尤其以桂糖13-567的平均實測產量最高,為82.65 t/hm2,較CK2提高10.99%,而平均實測產量最低的是桂糖08-1686,僅58.29 t/hm2,較CK2降低21.72%。

2.2 甘蔗品種的工藝性狀

2.2.1 纖維分表現

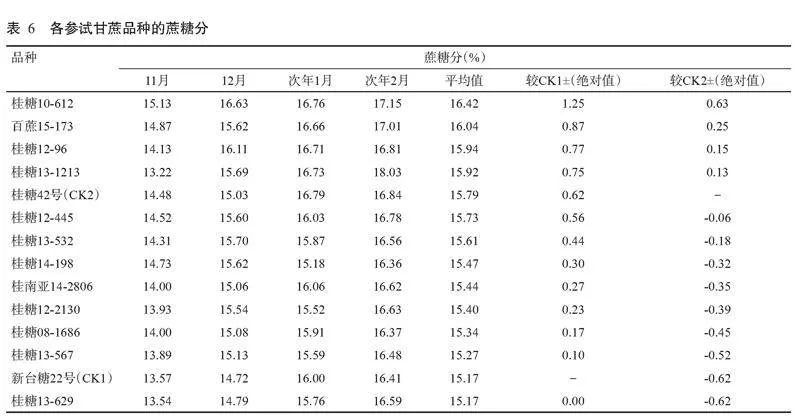

由表5可知,送測甘蔗品種的平均纖維分范圍為11.73%~14.61%,均處于糖廠加工的正常工藝范圍區間[18];平均纖維分同時高于CK1(13.15%)和CK2(13.43%)的甘蔗品種有桂糖12-445(14.61%)、桂糖12-96(14.20%)、桂糖13-532(13.98%)和桂糖13-567(13.65%),相對較高的纖維分有助于抗倒伏。

2.2.2 蔗糖分和含糖量表現

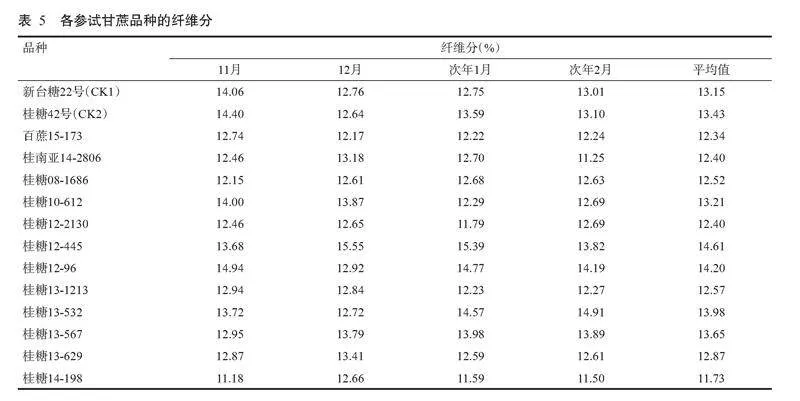

由表6可知,送測甘蔗品種中有4個品種1年新植2年宿根的平均蔗糖分同時高于CK1(15.17%)和CK2(15.79%),其中,排名前三的分別是桂糖10-612、百蔗15-173和桂糖12-96,較CK1分別提高1.25%、0.87%和0.77%(絕對值),較CK2分別提高0.63%、0.25%和0.15%(絕對值),尤其是桂糖10-612,其平均蔗糖分較CK1和CK2均提高0.50%(絕對值)以上,而蔗糖分最低的甘蔗品種是桂糖13-629,僅15.17%,與CK1相當,但較CK2低0.62%(絕對值)。

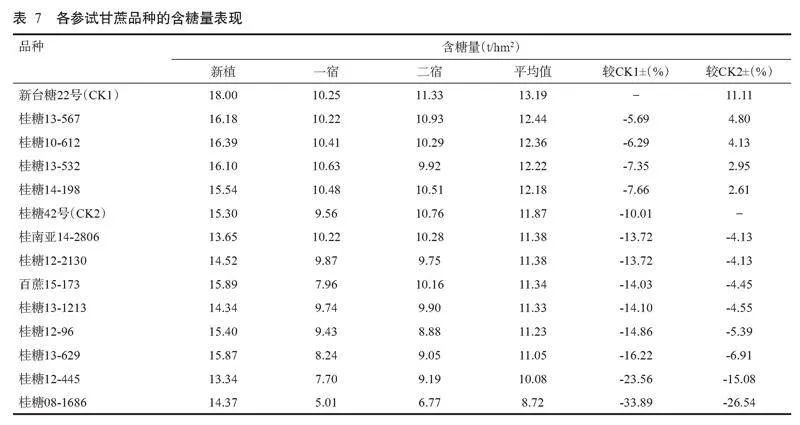

由表7可知,送測甘蔗品種1年新植2年宿根的平均含糖量均低于CK1(13.19 t/hm2),但有4個甘蔗品種1年新植2年宿根的平均含糖量高于CK2(11.87 t/hm2),其中,排名前三的分別是桂糖13-567、桂糖10-612和桂糖13-532,較CK2分別提高4.80%、4.13%和2.95%,而平均含糖量最低的是桂糖08-1686,僅8.72 t/hm2,較CK2降低26.54%。

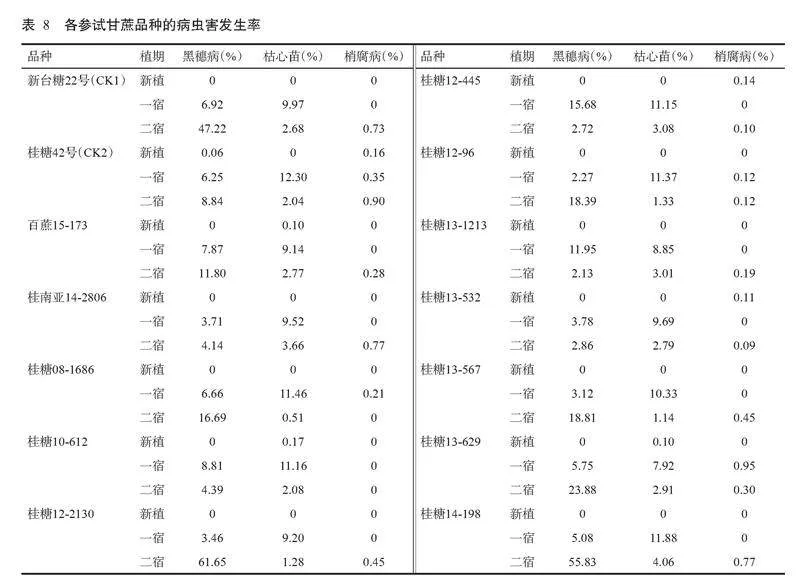

2.3 抗病性表現

由表8可知,送測甘蔗品種的新植蔗均未發生黑穗病,2年宿根均感染黑穗病,其中,第1年宿根黑穗病發病率同時高于CK1(6.92%)和CK2(6.25%)的甘蔗品種有百蔗15-173、桂糖10-612、桂糖12-445和桂糖13-1213,第2年宿根黑穗病發病率高于CK1的甘蔗品種有桂糖12-2130和桂糖14-198;低于CK1但高于CK2的甘蔗品種有百蔗15-173、桂糖08-1686、桂糖12-96、桂糖13-567和桂糖13-629。第1年和第2年宿根黑穗病發病率均同時低于CK1和CK2的甘蔗品種有桂南亞14-2806和桂糖13-532,且黑穗病發病率均低于10.00%。

枯心苗率呈現新植時較低、第1年和第2年宿根逐年升高趨勢,其中,第1年宿根枯心苗率高于10.00%的甘蔗品種有桂糖08-1686、桂糖10-612、桂糖12-445、桂糖12-96、桂糖13-567和桂糖14-198;而桂糖12-2130的1年新植2年宿根枯心苗率均等于或低于CK1和CK2,枯心苗率相對較低的甘蔗品種還有桂糖13-629、桂糖13-532、桂糖13-1213、桂南亞14-2806和百蔗15-173,其1年新植2年宿根枯心苗率均低于10.00%。

各甘蔗品種1年新植2年宿根的梢腐病發病率均低于1.00%,達高抗水平。其中,桂糖10-612未發生梢腐病,而百蔗15-173、桂糖12-2130、桂糖13-1213和桂糖13-567的梢腐病發病率均低于CK1和CK2。

3 綜合表現評價

根據廣西2020—2022年甘蔗品種區域試驗百色試驗點1年新植2年宿根試驗結果,參考《農作物品種試驗技術規程 甘蔗》[16]及《甘蔗雜交育種獨立親本系統的創制及培育技術規程》[19],對12個送測甘蔗品種的表現進行綜合評價。

百蔗15-173:早熟中高糖,中低產,中大莖;出苗率中等,分蘗率中等,宿根發株率中等;株高較矮,有效莖數較多;感黑穗病。

桂南亞14-2806:早熟中糖,中產,中大莖;出苗率低,分蘗率高,宿根發株率中等偏低;株高中等,有效莖數較少。

桂糖08-1686:早熟中低糖,低產,中大莖;出苗率中等,分蘗率低,宿根發株率低;株高中等,有效莖數少;枯心苗率和黑穗病發病率較高。

桂糖10-612:早熟高糖,中產,中大莖;出苗率高,分蘗率中等,宿根發株率中等;株高矮,有效莖數多;枯心苗率較高。

桂糖12-2130:早熟中低糖,中低產,中大莖;出苗率中等,分蘗率低,宿根發株率中等;株高中等,有效莖數多;黑穗病發病率較高。

桂糖12-445:早熟中糖,低產,中大莖;出苗率低,分蘗率高,宿根發株率高;株高偏低,有效莖數中等;黑穗病發病率較高。

桂糖12-96:早熟中高糖、中產,中大莖;出苗率低,分蘗率中等,宿根發株率低;株高中等,有效莖數多;黑穗病發病率和枯心苗率較高。

桂糖13-1213:早熟中高糖,低產,中莖;出苗率高,分蘗率中等,宿根發株率高;株高偏矮,有效莖數多;黑穗病發病率較高。

桂糖13-532:早熟中糖,中產,中大莖;出苗率中等,分蘗率高,宿根發株率高;株高矮,有效莖數多。

桂糖13-567:早熟中低糖,中產,中大莖;出苗率中等,分蘗率中等,宿根發株率高;株高中等,有效莖數多;枯心苗率和黑穗病發病率較高。

桂糖13-629:早熟低糖,中低產,中莖;出苗率高,分蘗率較低,宿根發株率中等;株高較矮,有效莖數多;黑穗病發病率高。

桂糖14-198:早熟中糖,中產,中大莖;出苗率低,分蘗率高,宿根發株率中等;株高中等,有效莖數多;枯心苗率和黑穗病發病率較高。

4 結論

開展大范圍區域試驗可觀察甘蔗品種在不同生長條件下的適應性、抗性和農藝性狀,篩選出適宜不同氣候條件和地形進行大面積生產示范及進一步推廣應用的甘蔗品種。根據百色綜合試驗站2020—2022年廣西甘蔗品種區域試驗數據和評價結果,12個送測甘蔗品種中桂糖10-612、百蔗15-173、桂糖12-96和桂糖13-1213的蔗糖分高于CK1和CK2,其中,桂糖10-612的蔗糖分比CK1和CK2均提高0.50%(絕對值)以上,糖分表現較突出;送測甘蔗品種的實測產量均極顯著低于CK1,但有9個品種的實測產量高于CK2,其中,桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612和百蔗15-173屬于實測產量較高的品種,結合桂糖10-612和桂糖13-532的蔗糖分、田間農藝性狀及抗逆性表現較佳結果,綜合評價其為在廣西百色試驗點氣候及種植條件下表現較好的品種。但桂糖10-612和桂糖13-532在某些性狀上仍存在不足,且廣西百色市各地的地形條件各異,因此,需進一步選點開展生產試驗收集數據后再進行推廣。

參考文獻:

[1] 李炳楊. 廣西甘蔗種植現狀、問題及對策[J]. 熱帶農業科學,2018,38(4):119-127.

[2] 李楊瑞. 廣西甘蔗創新與展望[J]. 廣西農學報,2019,34(4):1-7.

[3] 農業部農業貿易促進中心課題組. 近年中國食糖進口特點、原因及對策建議[J]. 農業展望,2015,11(4):72-75.

[4] 徐雪,馬凱. 當前中國食糖產業發展困境及適用政策選擇[J]. 農業展望,2015,11(12):30-35.

[5] 百色市統計局,國家統計局百色調查隊. 2022年百色市國民經濟和社會發展統計公報[R/OL]. (2023-05-16)[2024-07-09]. http://www.bx2200.com/tjgongbao/hua-nan/6683_5.html.

[6] 張躍彬,吳才文. 國內外甘蔗產業技術進展及發展分析[J]. 中國糖料,2017,39(3):47-50.

[7] 李海明,李瑞美,張樹河,等. 國家甘蔗品種第九輪區試漳州點新植試驗初報[J]. 中國熱帶農業,2013(4):52-54.

[8] 黃梅燕,廖錦鵬,李勛,等. 國家第8輪甘蔗品種區試廣西崇左市農業科學研究所試驗點結果分析[J]. 甘蔗糖業,2013(3):1-5.

[9] 吳蘭芳,王葫青,黃文武,等. 國家第九輪甘蔗區試百色試點品種數據的DTOPSIS法綜合評價[J]. 熱帶農業科學,2017,37(6):62-66.

[10] 朱秋珍,王維贊. 2002—2004年廣西甘蔗新品種區試表現[J]. 中國糖料,2007(2):5-7.

[11] 黃文武,李文教,賀貴柏,等. 2011—2012年廣西甘蔗品種區試百色試點報告[J]. 南方農業學報,2014,45(2):194-199.

[12] 莫周美,邱文武,馬文清,等. 2013年廣西甘蔗品種區試龍州點新植試驗初報[J]. 中國熱帶農業,2014(3):56-58.

[13] 莫皓藍,何雪丹,盧景潤,等. 2013—2014年廣西甘蔗品種區試桂林試點報告[J]. 農業科技通訊,2015(10):90-93.

[14] 覃麗雙,鄧思,楊業彬,等. 2019—2021年廣西甘蔗品種區試柳州點綜合評價[J]. 廣西農學報,2024,39(1):1-7.

[15] 蒲美玲. 百色市甘蔗生產現狀及發展趨勢研究[D]. 南寧:廣西大學,2020.

[16] 中華人民共和國農業部. 農作物品種試驗技術規程 甘蔗:NY/T 1784—2009[S/OL]. (2010-02-01)[2024-07-08]. http://www.eshian.com/standards/18992.html.

[17] 云南省農業科學院甘蔗研究所. 甘蔗品質的分析方法 第2部分:錘度、糖度、蔗糖分和纖維分的測定:DB53/T 664.2—2015[S/OL]. (2015-03-15)[2024-07-10]. http://www.doc88.com/p-9512945463058.html.

[18] 唐吉昌,王冬藍,董有波,等. 國家第14輪甘蔗品種區試臨滄點綜合評價[J]. 甘蔗糖業,2022,51(6):8-16.

[19] 云南省市場監督管理局. 甘蔗雜交育種獨立親本系統的創制及培育技術規程:DB53/T 1073—2021[S/OL]. (2021-12-10)[2024-07-10]. https://www.guifan.net/biaozhun/difang/280826.html.

(責任編輯 羅 麗)

收稿日期:2024-07-11

基金項目:國家重點研發計劃項目(2022YFD1601312);國家糖料產業技術體系百色綜合試驗站建設項目(CARS-17);糖料蔗產業科技先鋒隊項目(桂農科盟202403-4);百色市科學研究與技術開發計劃項目(百科20221458)

通訊作者:陳瀟航(1991-),男,農藝師,主要從事甘蔗病蟲害防控及抗病育種研究工作,E-mail:16772681@qq.com;吳蘭芳(1984-),女,高級農藝師,主要從事甘蔗栽培與示范研究工作,E-mail:786799505@qq.com

第一作者:劉江娟(1993-),女,農藝師,主要從事農業技術推廣研究工作,E-mail:zheye1226@126.com