中國戲曲表演“絕活”的身體呈現及其文化意蘊

[摘 要]戲曲里的“絕活”是戲曲表演體系中一類引人注目的構件,是輔助戲曲藝術發展的一種獨特的力量,有利于戲曲演出的奇絕感與完美感。中國戲曲的各劇種在漫長的發展過程中,受諸多因素的影響,形成了數量眾多且風采各異的“絕活”。這些“絕活”的產生與運用離不開演員個體的身體創造,對保障戲曲舞臺的藝術與文化品質而言亦具有不可忽視的價值與功能。以中國戲曲的這些“絕活”為研究對象,追尋其歷史生成,探究其文化意蘊,可望對當代戲曲的傳承發展與舞臺創作實踐提供一些參考。

[關鍵詞]中國戲曲 表演“絕活” 身體呈現 文化意蘊

中國傳統戲曲中的“絕活”在戲曲的舞臺演出中具有獨特的作用和效果,深受觀眾的歡迎。可以說,戲曲演出中熱鬧的喝彩聲,有相當多來自對表演者的高超技巧乃至“絕活”的贊賞。另外,戲曲能被許多外國受眾快速接受與喜愛,很大程度上更是“絕活”的功勞。不過,學術界似乎一直少有人研究戲曲“絕活”:據筆者所見,迄今對此尚未有專門的論著,而理論文章似亦寥寥。筆者認為,從整體上說,戲曲“絕活”是中國戲曲表演體系中一個風采卓然的“閃光點”,也是促進這個古老藝術種類走向奇絕與臻于完美的一種獨特的推動力。若認可“絕活”的表演具備這樣的功能,對其進行學術研究也就有了相應的價值和意義。本文將以筆者正在進行的相關課題研究為主要依憑來拋磚引玉,以冀有識之士增加對戲曲“絕活”的關注乃至參與此類研究。

一、戲曲“絕活”之生成尋蹤

“絕活”是中國戲曲所創發的一類極有個性的表演手法,一般指戲曲表演藝術中的絕技,又稱絕藝、特技、絕招等,且又分廣義和狹義:廣義的“絕活”一旦被創造出來就可以傳承給后輩演員;狹義的“絕活”則基本為特定的一位演員所掌握,人逝則藝亡,可謂真正的“絕”活。

當前廣為人知的戲曲“絕活”包括在戲曲舞蹈基礎上發展出的“變臉”、“吐火”、“耍牙”、手絹功、扇子功、帽翅功、甩發功、翎子功、踩蹺功等,這些技藝動作大致可分為三類:一是借助服飾裝扮的(帽翅功、翎子功、甩發功、水袖功等),二是利用道具的(扇子功、椅子功等),三是夸張的表情或動作(“變臉”“耍牙”等)。但無論如何,“絕活”技術性強、難度高,演員不僅需要有足夠的天賦和悟性,更需要長時間的艱苦訓練才能掌握。從演員的角度來說,“絕活”可以更深入地挖掘人物的內心活動和情感變化,使劇情發展更順暢、更具藝術張力;而從觀眾的角度來看,“絕活”能增強演員表演的神秘感和觀眾的期待感,由此激發更大的觀賞興趣。

說到戲曲“絕活”的生成途徑,朱恒夫認為“大致有三:一是巫儺藝人所為;二是化用了傳統雜技、武術、氣功等技藝;三是為戲曲藝人所創造” 朱恒夫:《論戲曲表演中的“絕活”》,《戲劇藝術》2015年第1期。。論起源,早期的中國戲曲與古希臘戲劇及印度梵劇類似,均與當時的祭祀儀式密切相關。據考,古希臘戲劇源自酒神祭祀,印度梵劇出于民間祀神,至于中國的演戲娛樂則源于巫歌儺舞——正如王國維《宋元戲曲史》所述:“后世戲劇,當自巫、優二者出。” 王國維:《宋元戲曲史》,百花文藝出版社2002年版,第3頁。所謂“巫”,《說文解字》稱其“祝也”,其實就是祭祀活動中的載歌載舞者,也即王國維所稱的“以歌舞為職,以樂神人者也”;所謂“儺”則是戴“饕餮紋”面具跳舞或演戲者,故這類表演一般又稱儺舞或儺戲——儺戲是在儺舞基礎上發展出來的戲劇形式。來自原始社會圖騰崇

東漢壁畫中的“角抵” 載史仲文主編《中國藝術史(雜技卷)》,河北人民出版社2006年版,插頁第3頁。

拜的“儺祭”,到了商代已經變成了一種用以驅鬼逐疫的固定祭祀儀式,至周代被稱為儺。 參見呂友仁譯注《周禮譯注》,中州古籍出版社2004年版,第402頁。 到北宋時,宮廷儺舞中已出現了由教坊伶人裝扮的將軍、門神、判官、鐘馗、小妹等人物。從這些人物的搭配看,其歌舞表演可能已有一定的情節,并朝著“娛人”的方向演化,且有了生、旦、凈、丑行當的雛形。

當然,研究戲曲表演藝術的專家和學者一般都把目光更多投注在漢代的“角抵百戲”形式上。如今我們對戲曲演員的一些約定俗成的稱謂中也還留有“角抵百戲”的痕跡,比如主要演員叫“主角”或“角兒”,次要演員叫“配角”,劇中人物統稱為“角色”。(不過也有學者提出“角抵百戲”中的“角”字意為“角力”,而“角色”的古代稱謂實為“腳色”。聊作參考。)“《史記·李斯傳》載:‘(秦)二世在甘泉(宮)方作角抵優俳之觀。’秦代這種‘角抵優俳’的混雜表演,至漢代規模逐漸增大,至漢武帝時成了歷史空前的大型文藝體育大會演。” 劉峻驤:《東方人體文化》,上海文藝出版社1996年版,第278頁。在比那一時期稍后的漢代畫像磚上,我們可以清楚地看到古代進行藝術綜合表演的場景:在多種樂器的伴奏中,有巴渝舞、盤鼓舞等在演出;雜技、幻術、武術等形式同場呈現,更是一派花團錦簇的景象。看來,它們之間的相互融合與影響,勢必促進了中國傳統表演藝術的發展。特別是像《總會仙倡》和《東海黃公》這樣的百戲節目,吸取了幻術、象人(指擬鳥獸的舞蹈)、武術、雜技、歌舞等多種技藝,綜合成一種有做有打、邊歌邊舞,能表現有一定身份的人物和簡單故事的新的表演形式,實際是戲曲的胚胎。這種各樣技藝同場獻演的百戲形式,隋代尚極興盛。而今天戲曲中的許多技巧,都可在“角抵百戲”中找到來源,比如:豐富多彩的戰器舞,是“角抵”中原始的爭斗對打的藝術化;“跟斗”“臺蠻”等戲曲毯子功,正是百戲中“五案”“侲童”“沖狹”等技藝的綜合運用;用于表現神仙人物和緊張鏖戰場面的“打出手”,正是自“跳丸弄劍”“沖狹”等特技演變而來;川劇等幾個古老的劇種保留的角抵百戲技巧如“變臉”“吐火”“竄火圈”等,與漢代百戲的“易貌分形”和“吞刀吐火”是一脈相承的。

戲曲實為“以歌舞演故事”,所以其服裝綴有水袖,以便于舞蹈。其他如雉翎、帽翅、靠旗、髯口等,也都被演員用來加強動作的節奏感與美感。反過來,那些更有藝術追求的演員也借助這些服裝道具,創造出了相應的水袖功、翎子功、帽翅功、髯口功等特技功夫。此類特技在與造型手段密切結合之后,不但可以展現出種種優美的身段,亦可更好地傳達人物的內心活動,從而成為戲曲用來表情達意的一種特殊語言。

至清末,各地方產生的戲曲劇種基本都以京昆為參照,創造并發展出了一套較為規范、嚴謹的戲曲表演特技,包括了上述的耍水袖、耍翎子、耍髯口等功夫。事實上,從漢代開始,百戲和角抵就為這些“藝術工具”化身為戲曲表演的特殊技巧提供了基礎。后來的無數藝人在各個時期磨耗心血,逐漸讓這些技巧被鍛造成熟,如明代的徽戲即有“十耍”之說,張岱的《陶庵夢憶》提及“徽州旌陽戲子,剽輕精悍,能撲跌打者三四十人,搬演《目連》……戲子獻技臺上,如度索舞絙、翻桌翻梯、觔斗蜻蜓、蹬壇蹬臼、跳索跳圈、竄火竄劍之類” 參見俞為民、孫蓉蓉編《歷代曲話匯編(明代編)》(第三集),黃山書社2009年版,第517頁。,可見當時各種武功、特技已很發達且被大量運用到戲曲舞臺上了。

這些特殊的“藝術工具”,作為刻畫人物性格的手段,在戲曲藝術中擁有不可忽視的地位,也是戲曲表演技術的重要構件。

二、戲曲“絕活”的身體呈現

說到對人類身體的思考,西方現存最早的系統性論述見于柏拉圖的《斐多篇》《會飲篇》等。柏拉圖借蘇格拉底之口,表達了一種對身體最初的但也是最大限度的摒棄和蔑視。柏拉圖主要談的是身體與靈魂的對立關系,他認為靈魂是絕對主宰,所以身體處于被役使的地位。 〔古希臘〕柏拉圖:《柏拉圖對話錄》,水建馥譯,商務印書館2013年版,第155頁。 此后,西方主流思想中的身體觀念一直表現為身與心的二分和對立,只不過不同的人在二者的相互關系、相互影響的機制方面各有闡述。

與之對比,在中國先秦諸子的學說中,身體的出場十分頻繁。先秦身體觀念的總體面貌可以概括為“貴身”。比如《道德經》第十三章中有“故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可托天下”之語。當然,老子所謂的“身”應該不單是指作為“物”的身體,而是指包括身體在內的生命整體。而在儒家看來,人應該通過持之以恒的“修身”實踐來使自己提升,故有“自天子以至于庶人,壹是皆以修身為本”(《禮記·大學》)的普遍性要求。至于道家,對身體的重視更甚于儒家,只不過道家的修身宗旨是堅守原初的、自然的身體。總體來說,縱覽從先秦時期直至后世的魏晉玄學、宋明理學等對身體的話語表達,可以看出:身心一體、身心如一的觀念貫穿其間,身體始終是自我的完整體驗和生命意義的堅實依憑。

在作為大眾民間文化產品的傳統戲曲的表演中,身體也更多地顯示出這種身心合一的特點。毋庸置疑,戲曲是演員的藝術,演員即是身體。“沒有身體就沒有表演,身體是表演的載體,表演需要身體來呈現。” 肖英:《論戲曲表演與身體美學》,《中國人民大學學報》2017年第6期。“任何一種藝術都是直接或者間接地關涉人的身體的。沒有對于身體的刻畫,也就沒有了關于人的藝術。” 彭富春:《身體美學的基本問題》,《中州學刊》2005年第3期。 在戲曲之前,已有舞蹈作為典型的身體表演藝術而存在,但舞蹈作為“獨門”的藝術,僅通過肢體語言表情達意,仍然略顯單一。只有在以唱、念、做、打、舞的綜合作為基本表現形式的戲曲形成之后,身體表演藝術才具備了更全面的動作性和更強烈的觀賞性。身體所呈現的優勢是如此顯著,以至于晚出的其他藝術如電影亦多以舞臺戲曲為師,正如學者賈磊磊所說:“沒有哪個國家和民族的戲劇藝術,能像中國戲曲那樣,通過用如此出神入化的武打技巧和高度程式化的舞臺表演相結合,在有限的空間舞臺上創造出如此豐富的藝術形象。” 賈磊磊:《中國武俠電影史》,文化藝術出版社2005年版,第41頁。

在戲曲舞臺上,演員運用身體語言“以虛擬實”,“以身化物”,可使整個舞臺呈現出一種情、景、詩、畫交融的“象外之象”。可以說,以演員為中心的戲曲表演所蘊含的豐富的身體美學思想,正是中國戲曲藝術的傳承如此源遠流長的一個重要原因。“手為勢,眼為靈,身為主,法為源,步為根” 俞振飛:《戲曲表演藝術的基礎》,載王家熙、許寅等整理《俞振飛藝術論集》,上海文藝出版社1985年版,第287頁。——戲曲強調身體的高度協調,這既是“五法”中的要求,也是戲曲表演的要求。同時,戲曲表演強調身體與心靈的高度協調。例如,水袖表演不僅需要身體內部的高度統一,還需要這種高度協調;水袖技術講求“三節”“六合” 所謂“三節”:以手臂來說,手是梢節、肘是中節、肩是根節;以腿來說,腳是梢節、膝是中節、胯是根節;以人來說,頭是梢節、腰是中節、腳是根節。水袖的運動規律是稍節起、中節隨、根節追。“三節”不僅是水袖舞起后外部動作運動的程序,還(而且更重要的)是完成每一個水袖表演動作的內部力量的必經渠道。“六合”分為“內三合”和“外三合”:“內三合”即心與意合、意與氣合、氣與神合;“外三合”為手與腳合、肘與膝合、肩與胯合。,以之作為協調的關鍵。程硯秋針對練好水袖的問題表示“外要練劍,內要練心”——這里的“劍”強調的是一種爆發力,“心”強調的是氣息,體現了中國傳統哲學所看重的“形神合一”。

至于中國戲曲史上出現過的“絕活”的表現形式,根據資料記載,結合前文提到的朱恒夫等學者的歸納總結來看,大致可分成三類:一是傳統雜技類,如爬桿、擲劍、打叉、“疊羅漢”等;二是因情節的需要而創造的特技,如大上吊、“變臉”、“耍牙”、“耍鞋”、“啞背瘋”等;三是魔術型的特技。這里,大多數“絕活”都是藝人經過長期艱苦的訓練才能掌握的,算是一種真正的“功夫”,但也有少數技藝雖然能讓觀眾驚駭,卻非真“功夫”,而只是一種魔術,如“抓火”“七孔流血”等。 朱恒夫:《論戲曲表演中的“絕活”》,《戲劇藝術》2015年第1期。

筆者根據表演者的身體呈現特點之差異,認為又可將“絕活”分為“頭臉類”“身段類”“道具類”三大類。“頭臉類”計有咬發、頂燈、耳功、眉功、大眼小眼、鼻涕功、變臉、耍牙等絕活,幾乎集結了頭部的各器官,真可謂無所不用其極。“身段類”絕活計有蝴蝶步、倒喝水、飛僵尸、蜻蜓點水、七十二吊、穿桌撲虎、飄若紙人、鯉魚滾草、移步坐車、倒插順風旗等,主要展示了對上下肢靈活掌控的藝術。至于利用道具作為“身體的延伸”展示的“道具類”絕活,計有踢劍、抖劍、拋叉、滾叉、打飛鑼、翻帳蠻子、元寶旋子、丟盔回盔、原座穿凳等。

由上文亦可見,中國戲曲的“絕活”分布,除京劇外,以秦腔、川劇、蒲劇、婺劇等歷史比較悠久的地方劇種為重點。這些劇種在表演

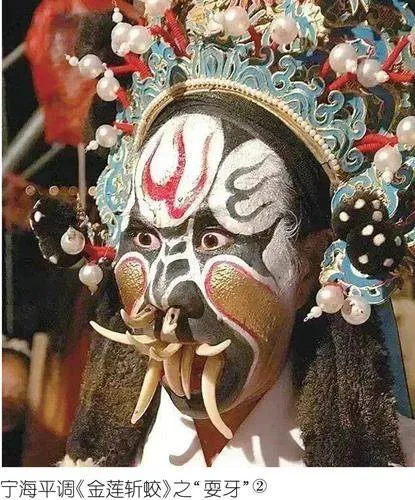

寧海平調《金蓮斬蛟》之“耍牙”選自“舟山交通97”對第11屆岱山東沙古漁鎮弄堂節暨非遺大聯展活動的報道《2023東沙弄堂節來了!“千人宴”激情開搶!非遺大聯展、古風市集精彩不斷……》,轉自“網易網”,2023年7月28日,https://www.163.com/dy/article/IAO1M3V60550ER56.html,訪問日期:2024年4月8日。

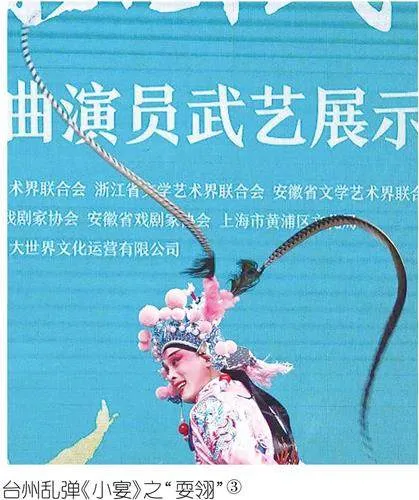

臺州亂彈《小宴》之“耍翎” 選自《翎子功驚艷上海灘丨臺州亂彈朱鋒應邀參加長三角地區中青年戲曲武藝展示》,“浙江臺州亂彈劇團”搜狐賬號,2018年10月12日,https://www.sohu.com/a/259184844_578915,訪問日期:2024年4月22日。

上保留了不少古樸的元素,從而顯現了某些不俗的風格。 例如婺劇,由于其服裝歷來無水袖,演員的表演動作就很注重腕部和手指的變化,另外還較多使用假面具,常常曲膝曲肘、五指撐開、腳心朝前,與儺舞、佛教舞蹈等古舞動作頗為近似。其人物出場時,往往雙手拇指上翹,而武將有戰敗等情節時,往往至下場門一跳才進去;表現武打時,演員往往各自作轉圈動作,行走時又常常雙手平舉且上下搖動——這些身段明顯留有提線木偶表演的痕跡。參見譚偉:《婺劇表演藝術的特點》,載《譚偉戲劇理論文集》,大眾文藝出版社2012年版,第142頁。 它們的“絕活”種類多,與粗獷豪放又不乏細膩深邃的表演特點大有關系,而這類特點在“絕活”的表演上體現得尤為突出。比如,川劇等眾多劇種演繹的《白蛇傳》均有特技表演;婺劇中還素有“唱煞白蛇、做煞小青、跌煞許仙”之稱,是指白素貞的唱功、小青的做功、許仙的跌功(有“十三跌”)精湛了得。值得注意的是,這些特技的運用都是為人物和劇情服務的,并非純粹炫技賣弄:白素貞、小青是兩位美麗的女仙,一般不呈現也不宜呈現其蛇態,但在《斷橋》中,她們是從金山水斗敗歸,心中滿懷怨恨惱怒,故在嫵媚中兼有一股殺氣,且是在駕云遁飛,才以“蛇步”出場,把以上三者一下子集中展現在了觀眾面前——在急疾碎步的同時,踮蹲起伏、高低左右,逶迤抑昂的“蛇行”似在訴說心中回蕩的委屈;身后“難裙”翅展,穿“云”御風,又似蘊郁著的滿腔憤懣;上身前傾,目耀眉立,讓一對英氣逼人又綽約婀娜的精靈仙子冉冉從空而降,形象塑造極為妥切。同時,白素貞和小青的“蛇步”“裙舞”,許仙的翻跌功夫,以及三人變化多端的造型,也構成了一幅幅絢麗的立體畫面,是為“文戲武做”的典型。

總之,從身體表征方面考察,秦腔、川劇、京劇、昆劇、婺劇等劇種中的“絕活”表演,不僅帶來了身體展示和創造上的奇觀,更是對人物形象的一種塑造乃至深化。

三、戲曲“絕活”的文化意蘊

文化意蘊一般是指蘊藏在文化(包括物質的和精神的)形式中的社會內涵和審美趣味,如民族精神、歷史意識、思維方式、心理結構和審美原則等。根據戲曲表演“絕活”的實際表現,筆者試從四個方面對其文化意蘊進行相應的梳理與探究。

第一,戲曲表演“絕活”形象地詮釋了“天人合一”的道法自然理念。

中國文化,從哲學到民族心理,都強調“天人合一”——這也是研究中國藝術時不能回避的一個表述。《中華思想大辭典》說:“主張‘天人合一’,強調天與人的和諧一致是中國古代哲學的主要基調。” 張岱年主編《中華思想大辭典》,吉林人民出版社1991年版,第221頁。這從我們的建筑格式、生活習慣、思維方式等都可以看出來。

《呂氏春秋·情欲》中即有“人與天地也同,萬物之形雖異,其情一體也” 〔戰國〕呂不韋門客編撰,關賢柱、廖進碧、鐘雪麗譯注《呂氏春秋全譯》,貴州人民出版社1997年版,第54頁。的論述,《呂氏春秋·有始》則進一步闡明“天人共情”之說:“天地萬物,一人之身也,此之謂大同。” 同上書,第382頁。 在中國戲曲表演藝術中,天、地、人也擁有一致的思想、情感乃至理想:神話題材的“西游戲”中孫悟空嫉惡如仇,《白蛇傳》及“聊齋戲”中白蛇及狐鬼花妖們知恩圖報,“包公戲”中包拯日斷陽、夜斷陰,都說明正義、道德、法律在天、地、人三界通用,彰顯了“天人合一”內在聯系的緊密性。甚至可以說,戲曲就是在以形象化的手段來詮釋這一切。

說回戲曲中的表演“絕活”,其中也有一部分是與擁有“超凡力量”的“神靈鬼怪”相關的,能讓觀眾迅速從現實情境進入舞臺上營造的特定戲劇情境,并在感受“神力”的“真實”之余,見識和領受“看似不相識,卻似身邊人”的實在感。如秦腔《紅梅閣》中“鬼魂”李慧娘“救裴”時運用的“噴火”特技,噴出的既是“鬼魂”之“神火”,又是作為人的李慧娘郁積于胸中的一腔怒火,對已知前情的觀眾而言必然更富于激發共情之效應。

秦腔《紅梅閣》之“噴火” 選自《中國梆子》紀錄片項目組:《神乎其技的梆子戲“絕活”》,“梨園鄉韻”搜狐賬號,2017年5月31日,https://www.sohu.com/a/144974433_654807,訪問日期:2024年4月20日。

川劇中的“變臉”乃是其用于表現人物情緒的手段之一,具體技法很多,如人們熟知的《金山寺》中紫金鐃缽的變臉,稱為“扯臉”。紫金鐃缽本是法海用來罩懾白蛇的器物,劇中采用了擬人手法,將其塑造為一個手持鐃缽的神怪。為了形象地表現這一角色的猙獰、怪誕、兇狠、殘忍,演員在表演中會運用“扯臉”特技,數次易容,其間還輔以齜牙咧嘴、跺腳、抖手、獰笑、惡吼等元素,將特技與身段技藝融為一體,生動而清晰地反映出這一形象尋找白蛇時的張狂、發現白蛇時的激動、自以為罩住了白蛇時的喜悅,以及發現缽內并無白蛇時的惱怒這一系列情緒變化過程,產生了十分強烈的視覺效果。

延津大平調、武安平調、寧海平調等劇種中的“耍牙”,與此有異曲同工之妙。以寧海平調《金蓮斬蛟》為例,耍此絕技的獨角龍本是傳說中的妖魔,但在戲中它又化身為人間的山大王,因此具有亦魔亦人的雙重形象。其演員要以精湛的“變口”功夫和狂放的身段,塑造出不可一世的驕橫之態。這個角色的表演共有30多個動作,程式非常講究,如“下高臺”“走龍步”“捋翎子”“射椅子”“僵尸跌”等。其中,“射椅子”屬于平調專有的特技動作——將椅子放在右臺口,獨角龍穿靴載甲,從左臺口一個騰空平射,身子穩穩地斜躺在椅子上,一腿上翹,恍如蛟龍橫空出世。“僵尸跌”則是獨角龍被金蓮刺殺后的最后一個動作——在欲跌不跌中,獨角龍幾次想要掙扎起身,其嘴上的獠牙全部下癱,預示著死期的到來,但其似乎還欲張牙舞爪,在絕望中倒下后,還在地上彈蹦幾下,這些變化異常的動作演得如龍蛇行地,而“耍牙”的動作更是錦上添花。

戲里的這些神靈鬼怪雖然擁有超凡神力,但本質上也具有普通人類的七情六欲,惟其如此才能獲取觀眾更多的共鳴,真正體現“人生如戲、戲如人生”的大命題。這或許也是戲曲表演中的“絕活”對“天人合一”的最佳詮釋。

第二,戲曲表演“絕活”生動地體現了傳神寫意的藝術審美傳統。

中國古代文化所鍛冶出的藝術,有著與生俱來的傳神寫意的審美傳統,戲曲萌芽時期的“優孟衣冠”即是傳神寫意的典型。在藝術表現手法上,傳神寫意的重點乃至中心就是對“虛”和“實”的處理。正如《中國大百科全書》所說:“在處理藝術和生活的關系上,不是一味地追求形似而是極力追求神似,這是中國傳統藝術的根本特點之一,是從中國傳統的美學觀中產生出來的。……神似要求捕捉住描寫對象的神韻和本質,而形似卻是追求外形的肖似和逼真。” 戲曲學編輯委員會編《中國大百科全書·戲曲學》(第三版),中國大百科全書出版社2021年版,第2頁。

昆劇《擋馬》 載劉文峰、江達飛編著《中國戲曲文化圖典》,作家出版社、浙江教育出版社2001年版,第402頁。

故此,雖然虛擬性是戲曲表演的一個最主要的藝術特征,但以虛擬實、虛實相生更是其題中應有之義,也是戲曲舞臺在創造上的追求。換言之:“戲曲運用虛擬動作,追求的不是物理學意義的形態、重量、質量、力度、頻率等的真實,而是心理學意義的情緒、感覺、氣氛的真實。觀眾欣賞戲曲的虛擬表演,也是從心理學意義的情緒、感覺、氣氛而獲得真實感。” 張庚、郭漢城主編《中國戲曲通論》,上海文藝出版社1989年版,第163頁。

而借助道具和妝扮創造出來的水袖功、翎子功、帽翅功、甩發功等,也都可能成為戲曲舞臺表演中的“絕活”。例如,水袖功的運用被京劇藝術大師程硯秋根據個人的經驗歸納成十個字,即勾、挑、撐、沖、撥、揚、撣、甩、打、抖。實現這十個字,用勁的地方是各不相同的,而把它們聯系、穿插起來,就可以千變萬化,組織成各種不同的舞蹈姿勢。這套水袖表演的動作要領,內涵豐富多彩,效果美不勝收,被后輩演員奉為圭臬。又如,高腔戲《合珠記》中,高文舉吃湯圓咬到內中裹著的半顆珍珠,仔細一看,是他和妻子王金貞在河橋分別時的信物,頓時大吃一驚。此時,演員巧妙地用上了帽翅功,左單翅、右單翅輪流抖動,雖然背對觀眾,軀干一動不動地直立著,但觀眾從帽翅上就能看出高文舉塞臆回腸、左思右慮、激烈震蕩的內心。再如,蒲劇《小宴》中,演員通過“細柳分枝”“飛燕展翅”“鯉魚擺尾”等各種絕妙的翎子功,把呂布愛慕貂蟬的心理充分揭示出來。此外,昆腔藝人陳明錢在《十五貫·訪鼠》中獨創有“原座穿凳”絕技:況鐘喬裝測字先生替婁阿鼠算命,當況鐘一語道破天機時,婁阿鼠故作無事哈哈大笑,從長凳上仰跌下去,身子穿凳而過,復歸正坐——這一特定的動作,將婁阿鼠當時做賊心虛的情狀和鼠竊狗偷的性格刻畫得淋漓盡致。《十五貫》也在由浙江昆蘇劇團進行改編之后,作為經典傳承至今。總之,這些“絕活”,虛實結合,細膩精微,形式優美,意境高遠,突出體現了戲曲表演傳神寫意的審美意識。

第三,戲曲表演“絕活”充分地張揚了追求卓越的生命探索精神。

中國戲曲走過漫長的歷史發展至今,出現過的才華橫溢的演員不可勝數。可惜關于古代的著名演員的情況,目前僅可見一些不夠完全的文字記載,今人無緣親見他們;幸好近現代活躍在舞臺上的梅蘭芳、周信芳等一批演員同樣很好地體現了中國戲曲表演藝術悠久而優秀的傳統,他們所創造的中國戲曲的精華功夫也隨著一代又一代的接力傳承,讓我們不斷有機會欣賞到。

新昌調腔之“背身踢靴”絕技 載新昌縣檔案館、新昌縣檔案學會編《大音遺韻——新昌調腔檔案精品撰記》,2020年印制,第97頁。

就戲曲表演“絕活”來說,在據京昆戲編寫的《戲曲表演十種特技》(油印本)等資料中可以看到:有借助于服飾裝扮的特技,如耍帽翅、耍翎子、耍水袖、耍大帶、耍髯口、耍甩發、蹺功等;有利用道具砌末的特技,如扇子功、手帕功、椅子功、耍素珠、耍旗、耍盤子等;有展現夸張表情和動作的特技,如變臉、噴火、吃火、耍牙等;還有武打中的“打出手”以及寶劍入鞘、三錘疊立等。但無論是何種特技、哪類“絕活”,都張揚著對戲曲藝術不懈探索的精神,乃至對自身生命力的極致追求和開發。

據記載,在山西北路梆子的近現代藝人中:“十八紅”的馬鞭有如粘在掌上,抻、旋、搖、轉都十分自如;“九九生”在《殺廟》中演韓琪自刎,五體平展騰空,旋轉一圈落地,令人叫絕;其他如金蘭紅的甩發、“小十三旦”的跌椅、“水上漂”的圓場等,也至今為人們所津津樂道。 李漢飛編《中國戲曲劇種手冊》,中國戲劇出版社1987年版,第83頁。

當代也不乏能夠孜孜追求且擅長“絕活”的優秀戲曲演員。比如,廣東潮劇藝人方展榮在《柴房會》中創造的“梯子功”,讓人物李老三像一只青蛙般“勾”住梯子,迅速上爬,又倒立式下滑,輔以滑稽的眼神、詼諧的表情,把這個人物既驚恐又欲逃無路的狀態表演得活靈活現。又如,婺劇《僧尼會》中的“耍佛珠”,由吳光煜扮演的小和尚巧用肩頸部力量,使一串佛珠在脖子上由慢到快旋轉,再從脖子上滑降到肩膀上,接著又通過肩部聳勁將珠串甩到空中,使之恰又落回肩上,以表現剛剛逃下山的小和尚擺脫戒律羈絆之后的歡快心情和活潑風趣的性格。另外,吳光煜還創造了“扭嘴唇”特技——上下嘴唇一左一右擺動,眼珠也溜溜地轉,表現小和尚念經有口無心。看過后的觀眾普遍認為這個小和尚的形象比其他兄弟劇種的更加生動鮮活。

“滾燈”(又叫“鯉魚滾草”)也是靈活運用頭部乃至全身創造的一種絕活,川劇、京劇等均有,是把一只碗頂在頭上,碗內裝滿米,米上放兩只雞蛋,插一支點燃了的小蠟燭,主人公要在長方凳上鉆進鉆出,蠟燭不能熄滅,雞蛋和碗也不能打破。此技難度大、技巧性強,扮演小二的演員須有過硬的功夫,“頭功要穩,腰功要軟,腿功要韌”才能表演自如。

借助道具創造出來的絕活數量更多,如“寶劍入鞘”(也稱“踢劍”):《光普賣酒》中楊八姐未知焦光普身份,在防身打斗時,被焦光普踢出身上所佩寶劍。表演時,演員甲佩劍于腰,劍鞘在前,劍柄在后,左手托劍鞘,使劍身平而向后下微傾,面朝乙站;乙躺于甲面前地上,雙手撐地,左腳曲起,用右腳使勁朝劍鞘踢去,腳勁須發向前下方,以沖擊劍鞘,使劍身脫鞘,向后上方飛出后回轉向前落下,在空中形成一條弧線,剛好落在自己面前,以順手接劍。這個絕活更加傳神地表現了這兩個胸懷正義兼武藝高超的人物形象,使觀眾過目難忘。

另外,還有借鑒傳統武術而生發的絕活,如川劇中的氣功變臉,與新昌調腔的“血功”類似,要運用氣功使臉霎時由白變紅,非平常人所能為。

這類“絕活”表演,無一不是在挑戰自我,既充溢著演員對自身生命力的極限挖掘和極致探索精神,也帶給觀眾以鮮活靈動的藝術享受。

第四,戲曲表演“絕活”積淀和豐富了綿延不絕的中華民俗文化。

民俗文化根植于百姓、為廣大群眾所喜聞樂見,其一大特征就是大眾化——這主要體現為通俗性、娛樂性、技藝性。戲曲本就是一種通俗的大眾文化,它的主要服務對象自不待言。因此,有學者認為,“中國古戲劇,基本上全是娛樂性的,(是)現實生活(的)一種重復和修正,專用作尋求耍樂和消閑的觀眾而設” 唐文標:《中國古代戲劇史》,中國戲劇出版社1985年版,第2頁。。

正是這樣的功能,讓民間戲劇作為民俗文化大家族中的一員,通過雜技、魔術及高難技巧動作創造發展出“絕活”并受到民眾的歡迎。民間戲劇的演出一般集中在農閑時節、傳統節日、民間聚會、宗教儀式、婚喪嫁娶、生子還愿等特殊的時間,在相應的特定場合進行。在節令性的民俗戲劇表演中,“變臉”、“噴火”、爬竿、踩高蹺、“疊羅漢”、“啞背瘋”等都是常見的活動項目,其中大部分是“絕活”。自然,這類“絕活”表演主要是以“奇絕”來吸引廣大群眾的。比如“變臉”,能當眾在數秒時間內快速變換數十張形態各異、造型夸張的臉譜,令觀者目不暇接、嘖嘖驚奇;又如“噴火”,演員一張口就突然噴出長長的火焰,有的火焰非常猛烈并且連續不斷,場面蔚為壯觀;“踩蹺”表演也是群眾喜聞樂見的一個項目,需要演員以扎實的基本功踩在長長的木蹺上行走自如,同時還要做出許多優美的身段和舞蹈動作,有的踩蹺演員還能在原位上翻跟頭,連帶展現一些高難度的蹺功技巧;至于“疊羅漢”等項目,由于人多勢眾,更顯熱鬧而壯觀。這些令人驚嘆的“絕活”表演,都是集體性的民俗活動特別引人注目之處,同時也進一步豐富了積淀深厚的民俗文化寶庫。

毋庸置疑,民間戲劇應是中國戲曲的重要源泉。不過,民間戲劇表演中的“絕活”畢竟不同于戲曲舞臺上的“絕活”。首先,與所謂的專業戲曲相比,民間戲劇的一個突出特點是演員的“非專業性”——他們幾乎都有其他的職業,基本不以演戲為生,其表演只限于上述的一些特殊時段。其次,民間演員的表演內容很大程度上依賴于臨場發揮,這種即興性更看重與觀眾的互動,而不太受劇本的約束,總體上追求的是娛人和熱鬧;而戲曲舞臺上的“絕活”表演在追求“奇”的觀賞效果的同時,還得講究并刻意突出“絕活”的藝術美感和韻味。顯然,我們追求的是讓觀眾在欣賞戲曲“絕活”以后不僅獲得感官上的愉悅、心理上的滿足,還能在精神上與美的享受相遇,甚至在心靈和思想上獲得些許藝術感悟,引發一些理性思索。如果“絕活”的表演僅有奇之效果,卻缺少美之沖擊,那“為奇而奇”的噱頭色彩就太濃,甚至會有嘩眾取寵、媚俗迎合之嫌,偏離了戲曲藝術對審美價值和人文品質的追求。

余 論

自20世紀50年代“戲改”之后,“絕活”表演少了許多,當然有些是因為恐怖血腥(如紹劇“七孔流血”特技針對的是人物縊死時的慘狀,形象恐怖),有些是因為與劇情聯系不大(婺劇中有種“鼻涕功”,絕雖絕矣,卻十分不雅,對劇情整體而言也無甚作用),還有些是因藝人秘不外傳。不過,筆者通過個人的考察發現,歷史上的戲曲“絕活”除少部分純為賣弄或明顯戕害演員人身健康的技巧外,大多數仍有其可取之處。歷史經驗告訴我們:戲曲“絕活”不僅是一類單純的表演技藝,也是一種能夠挖掘和表現人物內心豐富情感的行之有效的特殊藝術手段。因此,戲曲創作人員在進行舞臺創造時,不應輕視“絕活”的潛力。恰當運用“絕活”,無論對塑造人物的藝術形象、推進故事情節展開,還是對強化創意效果、增加觀賞性,都大有裨益。“絕活”不是戲曲的基礎,但卻可以是一種錦上添花的高明手段。

從表面來看,當下數碼科技制造的各種視覺奇觀(以影視為最主要的代表,但舞臺表演也受到一定影響)正在從傳統表演那里奪走觀眾。這些時尚化的奇觀在利用視覺技術進行身體創作的過程中,讓身體成為一種配合技術和畫面的存在,也讓敘事成為畫面的一種附庸。但即便僅就影視觀眾而言,快餐式的視覺盛宴帶給人的感受也會從震撼轉為淡定,繼而膩煩。真正得到好評、予人深刻印象的,仍是與往日經典類似的那種敘事完整、演藝精湛、思想深邃的作品。而戲曲更與影視不同,本就是以演員表演為核心的藝術。對戲曲來說,既然是“以歌舞演故事”,那么戲在身上,景隨人轉,身體敘事有必要頑強地守住它在藝術文本內的中心地位,舞臺的一切布景和道具也都是為演員的表演服務的。換言之,堅守身體核心,堅持把握傳統文化中身體的話語權,一定會是維護中國戲曲生生不息的不二法寶。據此,筆者認為,為了鼓勵戲曲表演中“絕活”的創新,文化部門可以推出專門的保護和發展政策,院團可以實行獎酬傾斜制度,媒體可以密切關注其進展和傳播動態,但更重要的是“絕活”的主體——演員本人具備這種本體意識,發揚“干一行、愛一行、鉆一行”的刻苦精神并博采眾長。戲曲“絕活”的健康傳承和積極拓展不乏可用的途徑,其未來的生存之道是可以合理謀求的。

總之,中國戲曲的“絕活”是千百年來由許多知名的和無名的藝術家一點一滴地創造和積累起來的,其身體呈現和文化意蘊,都值得我們在從事戲曲表演研究時予以適當的重視。而且,由此還可以衍生出一些相關的戲曲傳播類課題,[CM(7*2]例如以筆者從事的相[LL]關研究為素材進行梳理可知,許多“絕活”都有若干個劇種在共用,比如“變臉”不只在廣為人知的川劇中才有,婺劇、調腔等也有。這是歷史上各個戲曲劇種間交流融通的結果之一,但有利亦有弊:利處在于彼此取長補短,弊處在于有趨同的隱憂。筆者限于精力和篇幅,只能就此打住,愿與有志同道共同探討和提高。

本文系浙江省哲學社會科學“冷門絕學”重點資助項目“浙江戲曲‘絕活’研究”(編號:20LMJX10YB)的研究成果。[FL)0]

作者簡介:章新強,浙江萬里學院文化與傳播學院副教授,主要研究方向為戲曲藝術和戲曲傳播。

The Physical Presentation and Cultural Implications of the “Unique Skills” in Chinese Opera Performance

Zhang Xinqiang

Abstract:The “unique skill” in traditional Chinese opera is a striking component of the opera performance system,serving as a unique force in assisting the development of opera art and promoting a sense of uniqueness and perfection in opera performances.In the long process of development,various types of Chinese opera have been influenced by many factors,forming a large number of “unique skills” with different styles.The emergence and application of these “unique skills” cannot be separated from the individual physical creation of actors,and they also have undeniable artistic value and cultural function in ensuring the exquisite quality of the opera stage.Taking these “unique skills” of Chinese opera as the research object,exploring their historical generation and cultural connotations,it is expected to provide some reference for the inheritance,development and stage creation practice of contemporary opera.

Keywords:Chinese opera;performing “unique skill”;physical presentation;cultural implications[HJ]