不同施肥模式對蕉園土壤及香蕉品質的影響

摘 要:有機肥部分替代化肥是實現化肥減量增效的重要途徑,而石灰等土壤調節劑在調節土壤pH、改善土壤理化性質等方面發揮著重要作用,將有機肥和石灰合理應用于香蕉施肥對于改善蕉園土壤質量和香蕉品質具有重要意義。基于漳州地區香蕉生產現狀,研究了四種不同施肥模式(單施化肥、化肥+石灰、1/3有機肥替代化肥、1/3有機肥替代化肥+石灰)對蕉園土壤質量及香蕉品質的影響。結果表明,有機肥、無機肥配施石灰,3年后可明顯提高蕉園土壤有機質、交換性鈣、交換性鎂含量,進而提高土壤pH和陽離子交換量(CEC),降低土壤容重,改善土壤理化性質和土壤微生物活性,可使香蕉枯萎病發病率由36.5%降低到4.2%。

關鍵詞:香蕉;施肥模式;土壤質量;香蕉品質;枯萎病

中圖分類號:S963.91 文獻標志碼:A 文章編號:1008-1038(2024)10-0057-05

DOI:10.19590/j.cnki.1008-1038.2024.10.011

Effects of Different Fertilization Modes on Banana

Orchard Soil and Banana Quality

LI Yuesen, HONG Jiamin, WU Miaohong, LIN Baomei, LI Haiming*

(Subtropical Agriculture Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences,

Zhangzhou 363005, China)

Abstract: Partial replacement of chemical fertilizers with organic fertilizers is an important way to reduce fertilizer usage and increase efficiency, while soil conditioners such as lime play an important role in regulating soil pH and improving soil physical and chemical properties. The rational application of organic fertilizer and lime in banana fertilization is of great significance for improving soil quality and fruit quality in banana plantations. This article was based on the current situation of banana production in Zhangzhou area, and studied the effects of four different fertilization modes (single application of chemical fertilizer, chemical fertilizer+lime, 1/3 organic fertilizer replacing chemical fertilizer, and 1/3 organic fertilizer replacing chemical fertilizer+lime) on soil quality and banana quality in banana plantations. The results showed that the content of organic matter, exchangeable calcium and exchangeable magnesium in the soil of banana orchard could be significantly increased after three years of combined application of organic and inorganic fertilizers with lime, thus increasing the soil pH and cation exchange capacity (CEC), reducing the soil bulk density, improving the soil physical and chemical properties and soil microbial activity, and reducing the incidence rate of banana wilt disease from 36.5% to 4.2%.

Keywords: Banana; fertilization mode; soil quality; banana quality; wilt disease

香蕉是世界上最大宗的熱帶水果,香蕉產業也是我國熱帶高效農業的支柱產業。福建是我國香蕉的重要產區,漳州地處福建南部,是福建香蕉的主要產區,所產香蕉掛果期長,營養豐富,香味濃郁,風味極佳,在生產高品質香蕉方面具有巨大的優勢。但近二十年來,由于長期超量使用化學肥料、偏施氮肥以及不合理耕作,導致土壤酸化加劇、有機質含量顯著下降、土壤微生物群落失衡等一系列問題。土壤退化導致該種植區香蕉枯萎病等土傳病害加速蔓延,香蕉產量和品質逐年下降,嚴重威脅香蕉產業發展[1-2]。蕉園合理施肥,可以減輕化肥施用對土壤的壓力,建立和諧的生態環境,進而提升土壤質量和香蕉品質,從根本上解決目前香蕉生產被動局面,促進香蕉產業可持續發展。

在生產實踐中有機無機肥配施的施肥方式已經用于現代集約型農作物栽培體系。大量研究表明,有機肥和化學肥料配施,有利于提高土壤有機質含量,增加土壤肥力,改善土壤微生態環境和土壤微生物群落結構,提高土壤養分容量的供應強度,進而提高作物產量、改善品質[3-4]。石灰作為一種良好的酸性改良劑,不僅能提高土壤pH、增強土壤團聚體穩定性,還能顯著提高土壤中的有效鈣鎂等中微量元素含量,提升作物抗病能力[5]。我國香蕉營養與施肥研究始于20世紀90年代初,早期主要集中于施肥對香蕉生長發育和產量的影響,后期主要集中于不同施肥模式特別是有機無機配施對蕉園土壤質量和香蕉產量品質的影響[6-7],但目前對有機無機肥配施石灰研究相對較少。漳州香蕉主產區土壤類型為赤紅壤和潮土,目前蕉園土壤普遍存在交換性鈣鎂含量低、土壤團聚體穩定性差、酸化嚴重等問題。因此,本研究通過有機無機肥配施石灰試驗,分析了不同施肥模式對漳州蕉園土壤肥力、產量品質及枯萎病發生率的影響,旨在為漳州香蕉生產科學施肥提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗點位于福建省南部城市漳州市薌城區,土壤類型為灰砂泥田,海拔12 m,南亞熱帶海洋季風氣候,年均溫21.4 ℃,年均日照時數2 068 h,年均降雨量1 450 mm,無霜期336 d,≥10 ℃的積溫7 258 ℃。

試驗地耕層土壤pH值5.6,有機質含量16.1 g/kg,全氮含量0.68 g/kg,全磷含量0.67 g/kg,全鉀含量22.1 g/kg;種植類型為香蕉連作。

1.2 試驗設計與樣品采集

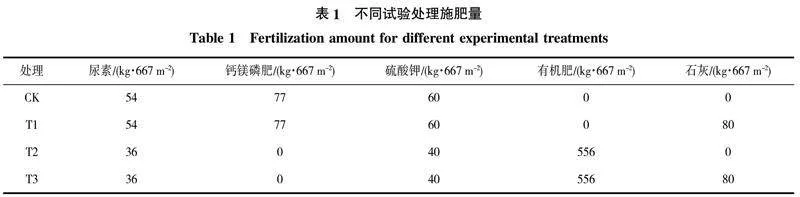

試驗設4個處理:處理1為單施化肥(CK);處理2為化肥+石灰(T1);處理3為1/3有機肥替代化肥(T2);處理4為1/3有機肥替代化肥+石灰(T3),每個處理重復3次。N、P2O5和K2O分別使用尿素(N 46%)、鈣鎂磷肥(P2O5 12%)和硫酸鉀(K2O 50%),有機肥使用充分腐熟的商品有機肥(N 1.5%、P2O5 2.0%、K2O 1.8%),具體施肥量見表1。

試驗開始于2020年4月,香蕉株行距2.5 m×2.8 m,每小區種植16株,種植密度為120株/667 m2,區組內完全隨機排列。氮肥、鉀肥分3次施用,定植后1~3個月施總量的30%,4~5個月施30%,6~8個月施40%;磷肥和有機肥作為基肥一次性施用。試驗地香蕉灌水、斷蕾、病蟲害防治等管理措施同當地蕉園。2023年2月香蕉全部采收后,采集土壤耕層土樣并進行土壤微生物量、土壤養分、化學性質,以及香蕉產量、品質等各項指標的測定分析。

1.3 測定指標與方法

香蕉產量性狀的記錄參照《香蕉種質資源描述規范和數據標準》[8]。可溶性糖含量的測定采用蒽酮法,可滴定酸測定采用氫氧化鈉滴定法[9]。土壤容重、水穩性團聚體、pH、有機質、交換性鈣、交換性鎂、陽離子交換量(CEC)采用常規方法測定[10]。土壤微生物量碳、微生物量氮測定采用氯仿熏蒸浸提法[11],土壤微生物商為土壤微生物量氮與有機碳的比值乘以1.74。

1.4 數據分析

試驗數據采用Excel 2007進行分析,采用SPSS 22.0進行相關性和單因素方差分析。

2 結果與分析

2.1 不同施肥處理對蕉園土壤理化性質影響

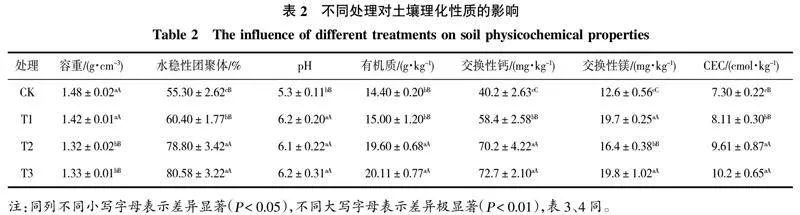

從表2可以看出,增施石灰及有機肥處理,3年后均可明顯提高各處理土壤的交換性鈣、交換性鎂含量,提升土壤pH和CEC,與常規施肥處理(CK)差異達到顯著水平;有機無機肥配施石灰(T3)可明顯提高土壤有機質和水穩性團聚體含量,與CK處理相比分別提高39.68%和45.71%,土壤物理化學性質明顯改善。

2.2 不同施肥處理對蕉園土壤微生物指標影響

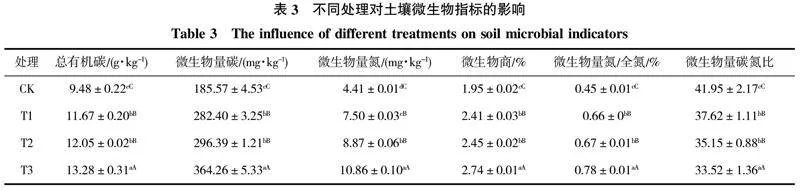

土壤微生物量和微生物商被認為是最具代表性的微生物指標[12]。由表3可以看出,各處理間土壤微生物碳、微生物氮含量均逐漸升高,T3處理與其他各處理間差異均達到極顯著。土壤微生物商通常可以表示土壤活性有機碳的比例,微生物量氮/全氮表征土壤微生物對氮素的利用效率。T3土壤微生物商最高,CK最低,T3與其他各處理間差異均達到極顯著。微生物量碳氮比可以反映土壤微生物群落結構,該值上升說明真菌生長占優勢或細菌生長受抑制,與CK處理相比,T3處理微生物量碳氮比降低了20.1%,表明蕉園施用有機肥和石灰后土壤具有以真菌為主導向以細菌為主導轉化的趨勢。

2.3 不同施肥處理對香蕉產量、品質及枯萎病影響

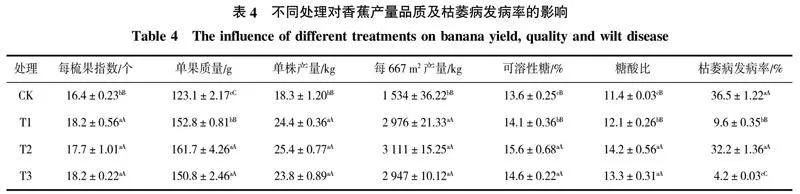

從表4可以看出,在香蕉產量品質方面,配施石灰及有機肥處理的香蕉每梳果指數、單株產量、每667 m2產量、可溶性糖、糖酸比明顯高于常規施肥處理(CK),差異達到顯著水平。表4顯示,采用有機無機肥配施石灰處理(T3)的香蕉單株產量品質與其他處理(T1、T2)差異不顯著,但在香蕉枯萎病發病率方面大幅度降低,差異極顯著。因此蕉園采取有機無機肥配施石灰可明顯降低香蕉枯萎病發生率。

3 結論與討論

土壤物理、化學和生物學屬性之間存在相互依賴、相互影響的關系[13]。土壤微生物在土壤有機質分解、養分循環等化學轉化過程中起著關鍵作用,不僅是土壤有機物質轉化的執行者,也是植物營養元素的活性庫,調控著諸多生態過程[14-15]。土壤微生物量主要包括微生物量碳和微生物量氮,不僅代表參與土壤有機質轉化和養分循環的微生物數量,而且也能反映養分循環的速率[16-17]。微生物量碳氮比上升說明真菌生長占優勢或細菌生長受抑制[18-19]。香蕉枯萎病是由尖孢子鐮刀菌古巴專化型真菌引起的嚴重病害,在酸性土壤中繁殖力強,中性到堿性條件下抑制明顯[20-21]。有機肥和石灰作為廣泛的酸性改良劑,可有效抵抗土壤酸化。有機無機肥配施石灰條件下,隨著蕉園土壤pH的升高,土壤微生物量碳氮比隨之降低,土壤微生物群落結構發生變化,真菌生長受抑制,香蕉枯萎病發生隨之降低。

漳州地區研究表明,有機無機肥配施石灰3年后可明顯提高蕉園土壤有機質、交換性鈣、交換性鎂含量,進而提升土壤pH和陽離子交換量(CEC),降低土壤容重,提升香蕉糖酸比等風味品質和產量。研究還表明,蕉園采取有機無機肥配施石灰可明顯改善土壤微生物活性,提高土壤活性有機碳比例,增強土壤微生物對氮素的利用效率,改善土壤微生物群落結構,蕉園土壤具有以真菌為主導向細菌為主導方向轉化的趨勢,香蕉枯萎病發病率明顯降低。在漳州香蕉產區推行有機無機肥配施石灰對于提升蕉園土壤質量,控制香蕉枯萎病蔓延具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1] 周紅玲, 鄭云云, 洪佳敏, 等. 福建省香蕉產業發展現狀及對策[J]. 現代農業科技, 2017(5): 100-101.

[2] 陳小玲, 黃勇, 黃麗娜. 福建香蕉產業的現狀及發展策略[J]. 福建熱作科技, 2011, 36(3): 62-66.

[3] 李燕青, 趙秉強, 李壯. 有機無機結合施肥制度研究進展[J]. 農學學報, 2017, 7(7): 22-30.

[4] 高菊生, 黃晶, 董春華, 等. 長期有機無機肥配施對水稻產量及土壤有效養分影響[J]. 土壤學報, 2014, 51(2): 314-324.

[5] 蔡東, 肖文芳, 李國懷. 施用石灰改良酸性土壤的研究進展[J]. 中國農學通報, 2010, 26(9): 206-213.

[6] 謝江輝. 新中國果樹科學研究70年——香蕉[J]. 果樹學報, 2019, 36(10): 1429-1440.

[7] 李躍森, 吳水金, 張帥, 等. 有機肥氮投入比例對香蕉生長及主要品質影響[J]. 土壤, 2022, 54(2): 247-254.

[8] 黃秉智, 胡春華, 魏岳榮, 等. 香蕉種質資源描述規范和數據標準[M]. 北京: 中國農業出版社, 2006: 68-70.

[9] 趙世杰. 植物生理學實驗指導[M]. 北京: 中國農業科學技術出版社, 2002: 56-58.

[10] 魯如坤. 土壤農業化學分析方法[M]. 北京: 中國農業科技出版社, 2000: 35-36.

[11] 吳金水, 林啟美, 黃巧云, 等. 土壤微生物生物量測定方法及其應用[M]. 北京: 氣象出版社, 2006: 23-26.

[12] 胡曰利, 吳曉芙. 土壤微生物生物量作為土壤質量生物指標的研究[J]. 中南林學院學報, 2002, 22(3): 51-53.

[13] 武雪萍, 徐明崗, 潘根興. 土壤管理與持續利用[J]. 中國農業科學, 2015, 48(23): 4603-4606.

[14] 劉占鋒, 傅博杰, 劉國華, 等. 土壤質量與土壤質量指標及其評價[J]. 生態學報, 2006(3): 276-288.

[15] 沈仁芳, 陳美軍, 孔祥斌. 耕地質量的概念和評價與管理對策[J]. 土壤學報, 2012, 49(6): 1210-1217.

[16] 董文, 張青, 羅濤, 等. 不同有機肥連續施用對土壤質量的影響[J]. 中國農學通報, 2020, 36(28): 106-110.

[17] 周麗霞, 丁明懋. 土壤微生物學特性對土壤健康的指示作用[J]. 生物多樣性, 2007, 15(2): 162-171.

[18] 曹慧, 孫輝, 楊浩, 等. 土壤酶活性及其對土壤質量的指示研究進展[J]. 應用與環境生物學報, 2003, 9(1): 105-109.

[19] 何振立. 土壤微生物量及其在養分循環和環境質量評價中的意義[J]. 土壤, 1997, 29(2): 61-69.

[20] 李斌, 盛鷗, 李春雨, 等. 香蕉枯萎病病原菌的研究進展[J]. 分子植物育種, 2013(5): 638-646.

[21] 魏岳榮, 黃秉智, 楊護, 等. 香蕉鐮刀菌枯萎病研究進展[J]. 果樹學報, 2005, 22(2): 154-159.