法益視角下數(shù)字時(shí)代的“編輯權(quán)”體系新探

【摘要】我國(guó)“編輯權(quán)”訴求始于經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)“編輯權(quán)”的侵奪,在數(shù)字時(shí)代愈發(fā)迫切。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)“編輯權(quán)”研究已深入“編輯權(quán)”的權(quán)利內(nèi)容,但學(xué)界與業(yè)界仍無法就“編輯權(quán)”的若干基礎(chǔ)范疇達(dá)成一致。文章從與著作權(quán)關(guān)系的角度指出,“編輯權(quán)”的本質(zhì)即編輯權(quán)益,包括著作權(quán)和法益兩部分:編輯著作權(quán)包括一般作品著作權(quán)和特殊作品著作權(quán);編輯法益則由編輯創(chuàng)造性活動(dòng)和職責(zé)性活動(dòng)產(chǎn)生的利益構(gòu)成。在數(shù)字出版時(shí)代,編輯法益處于快速變動(dòng)與發(fā)展之中,因此,數(shù)字時(shí)代編輯法益的認(rèn)定,須綜合考量編輯的獨(dú)立利益、編輯類型化的主體以及編輯界限化的客體三個(gè)核心要素。

【關(guān)鍵詞】數(shù)字出版 “編輯權(quán)” 法益 著作權(quán)

【中圖分類號(hào)】G230 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1003-6687(2024)10-079-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.10.010

“編輯權(quán)”術(shù)語(yǔ)在我國(guó)的使用可以追溯至20世紀(jì)80年代初期,[1]但時(shí)至今日,學(xué)界仍未就其內(nèi)涵、范疇、特征、性質(zhì)等基本問題形成共識(shí),更難以有一個(gè)邏輯清晰的權(quán)利內(nèi)容界定。縱觀現(xiàn)有研究成果,大都認(rèn)可存在或應(yīng)該存在“編輯權(quán)”這類權(quán)利,但又不得不將編輯的具體權(quán)利解釋為著作權(quán)、傳播者權(quán)、勞動(dòng)者權(quán)等,而作為純粹編輯身份應(yīng)享有的權(quán)利始終未被闡明。數(shù)字出版時(shí)代,編輯角色和職責(zé)更走向融合和多元。2022年《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典》首次列入數(shù)字出版編輯,且首次在1636個(gè)細(xì)類中標(biāo)注出了97個(gè)數(shù)字職業(yè)(標(biāo)注為S),其中編輯職業(yè)占據(jù)兩席,[2]編輯的主要工作任務(wù)中也增加了大量技術(shù)性內(nèi)容。但不同于傳統(tǒng)出版環(huán)境下編輯崗位、職責(zé)的相對(duì)固定和統(tǒng)一,新聞出版產(chǎn)業(yè)對(duì)于數(shù)字出版編輯崗位的需求千差萬別、日新月異,具體到特定的機(jī)構(gòu)和個(gè)體上,數(shù)字出版編輯便呈現(xiàn)出復(fù)雜、多樣、多變的形態(tài)。所以,同編輯與日俱增的挑戰(zhàn)形成鮮明對(duì)比的是編輯愈發(fā)狹窄的獨(dú)立和自主空間,因此,編輯群體探求獨(dú)立權(quán)利的需求更加迫切。

盡管學(xué)界已經(jīng)開始對(duì)“編輯權(quán)”內(nèi)容做了不少規(guī)范分析,但至今“編輯權(quán)”一詞也沒有出現(xiàn)在我國(guó)法定權(quán)利體系中。在立法確認(rèn)獨(dú)立“編輯權(quán)”之前,我們的研究只能從現(xiàn)有權(quán)利體系中尋找依據(jù)。著作權(quán)的對(duì)象與編輯對(duì)象同一,都是作品,是人類思想、情感的符號(hào)化表達(dá),[3]且部分研究也將再創(chuàng)造性著作活動(dòng)作為編輯概念的鄰近屬,與更關(guān)注原創(chuàng)性著作活動(dòng)的著作權(quán)緊密相關(guān)。[4]由此,著作權(quán)自然成為被“編輯權(quán)”借用最頻繁的權(quán)利。盡管著作權(quán)并非專為編輯所立,但其豐富的權(quán)利內(nèi)容確實(shí)可以為“編輯權(quán)”的保護(hù)提供一定的依據(jù)。又因編輯與作者角色有別,編輯活動(dòng)與創(chuàng)作功能各異,編輯利益與著作權(quán)內(nèi)容有所交叉,但并不等同,由此,著作權(quán)內(nèi)容就不能完全涵蓋編輯與作品有關(guān)的所有利益。因而,為精準(zhǔn)界定“編輯權(quán)”的法律屬性,本文運(yùn)用“法益”這一法律基本理論框架,以全部覆蓋編輯切實(shí)可享的利益,并進(jìn)一步對(duì)“編輯權(quán)”的權(quán)益體系以及編輯法益構(gòu)成的核心要素進(jìn)行解析。

一、“編輯權(quán)”的法律性質(zhì):編輯權(quán)益

1. 編輯利益法律保護(hù)的正當(dāng)性基礎(chǔ)

首先,編輯作為創(chuàng)作勞動(dòng)的職業(yè)活動(dòng),理應(yīng)享有受法律保障的特定利益。編輯法益的確立,不僅是法律理論和制度的自洽,還是新聞出版、知識(shí)服務(wù)的需求使然。編輯個(gè)人對(duì)內(nèi)容有相對(duì)獨(dú)立的價(jià)值判斷力,區(qū)別于作者和其他編輯,不可替代。[5]編輯是內(nèi)容的“把關(guān)人”,是文化健康傳播的“守護(hù)者”,承擔(dān)著推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展的重任,在全媒體時(shí)代,還增加了整理傳播文化產(chǎn)品、不斷創(chuàng)造和創(chuàng)新的新職能。[6]而編輯的創(chuàng)造性勞動(dòng)與著作權(quán)所保護(hù)的創(chuàng)作尚存一定的隔閡,很多編輯創(chuàng)造性勞動(dòng)難以獲得絕對(duì)權(quán)的保護(hù),曾在出版界轟動(dòng)一時(shí)的“《魯迅與我七十年》著作權(quán)糾紛案”即一例。[7]法律對(duì)編輯創(chuàng)造性勞動(dòng)的不認(rèn)可,勢(shì)必打擊編輯群體參與作品打磨、發(fā)揮創(chuàng)意功能的積極性。因此,法律應(yīng)該關(guān)注的并非編輯利益是否受到保護(hù)的問題,而是在何限度內(nèi)、以何標(biāo)準(zhǔn)予以保護(hù)。編輯基于其編輯工作應(yīng)當(dāng)享有法律保障的特定利益,也是對(duì)編輯在社會(huì)文化傳播過程中獨(dú)立地位和突出價(jià)值的必要認(rèn)可與宣示。只有充分認(rèn)可和保護(hù)編輯的利益,才有可能充分釋放編輯的創(chuàng)造力,使之創(chuàng)造高質(zhì)量傳播內(nèi)容、提供高質(zhì)量知識(shí)服務(wù)。

其次,編輯獨(dú)立利益勢(shì)弱是基本事實(shí),其法律保護(hù)在新時(shí)代有進(jìn)一步強(qiáng)化的必要。編輯群體對(duì)“編輯權(quán)”的訴求源自國(guó)外的“編輯權(quán)運(yùn)動(dòng)”,遺憾的是,國(guó)外“編輯權(quán)運(yùn)動(dòng)”也沒能為“編輯權(quán)”謀得法律上的獨(dú)立地位,而是以新聞出版機(jī)構(gòu)內(nèi)部或行業(yè)自律協(xié)議告終,如美國(guó)20世紀(jì)20年代記者與雇主之間保障獨(dú)立權(quán)益報(bào)道權(quán)的契約和德國(guó)的“編輯室公約”等。即便如此,仍然少有新聞出版機(jī)構(gòu)實(shí)際簽約,編輯據(jù)此獲得的獨(dú)立權(quán)益有限且脆弱。進(jìn)入20世紀(jì)80年代,經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)一步侵蝕編輯權(quán),編輯尋求的獨(dú)立性也偃旗息鼓。“內(nèi)部編輯自由”因此被形容為一種動(dòng)態(tài)的理想:“它永遠(yuǎn)不可能實(shí)現(xiàn),但值得永遠(yuǎn)追求。”[8]我國(guó)新聞出版行業(yè)內(nèi)編輯角色的演變及對(duì)編輯獨(dú)立權(quán)益的訴求經(jīng)歷了類似的過程。在20世紀(jì)90年代新聞出版業(yè)市場(chǎng)化和資本化浪潮下,一些媒體的經(jīng)營(yíng)部門“粗暴”地從編輯手中“奪取”了部分權(quán)益,[9]引發(fā)編輯自主權(quán)的訴求。2001年,文化產(chǎn)業(yè)被寫進(jìn)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“第十個(gè)五年”計(jì)劃綱要》,我國(guó)文化產(chǎn)業(yè)化發(fā)展自此進(jìn)入快車道。文化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展給編輯帶來巨大的挑戰(zhàn),利潤(rùn)與責(zé)任的沖突開始貫穿編輯與出版的全過程,倒逼編輯運(yùn)用產(chǎn)業(yè)化思維來打造內(nèi)容。[10]但是,“平衡利潤(rùn)與責(zé)任,兼顧創(chuàng)意與中介”[11]只是編輯角色轉(zhuǎn)變的理想狀態(tài),事實(shí)上,編輯為市場(chǎng)所左右才是常態(tài),“編輯權(quán)”受到多方制約已是無法扭轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)。

最后,編輯獨(dú)立利益在當(dāng)下還有進(jìn)一步縮減的緊迫風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)2020年修訂的《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》(以下簡(jiǎn)稱《著作權(quán)法》),第十八條第二款第二項(xiàng)增加了將“報(bào)社、期刊社、通訊社、廣播電臺(tái)、電視臺(tái)的工作人員創(chuàng)作的職務(wù)作品”定性為特殊職務(wù)作品的規(guī)定,其著作權(quán)被全部劃歸于新聞機(jī)構(gòu),可見,在新聞機(jī)構(gòu)與包括編輯在內(nèi)的工作人員之間,進(jìn)一步壓縮了編輯人員的利益空間。事實(shí)上,進(jìn)入數(shù)字時(shí)代以來,編輯的身份、職責(zé)、功能均發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變,且仍在不斷變化中。編輯群體在面臨巨大轉(zhuǎn)型壓力、承擔(dān)更重責(zé)任的同時(shí),其內(nèi)外部自主空間被不斷壓縮,多重挑戰(zhàn)和壓力下,承認(rèn)并維護(hù)編輯的獨(dú)立地位和利益便愈發(fā)緊迫。

2. 編輯權(quán)利與法益保護(hù)的法理

法律以權(quán)利和法益兩種模式保護(hù)利益,廣義上的法益即法律所保護(hù)的利益,以權(quán)利和未上升為權(quán)利的法益兩種形態(tài)存在,[12]后者也稱狹義的法益,因其特征上的差別須在法律上做區(qū)別保護(hù)。[13]可見,廣義的法益是權(quán)利的上位概念,利益、法益和權(quán)利是遞進(jìn)的種屬關(guān)系。[14]權(quán)利與狹義的法益是同一邏輯層次的概念,二者往往被合稱為“權(quán)益”,下文我們將在狹義層面使用法益概念。

法律以“設(shè)權(quán)”模式保護(hù)某種利益須滿足四個(gè)方面的要件:該利益現(xiàn)實(shí)存在、該利益極易受到嚴(yán)重?fù)p害、既有法律體系不足以保護(hù)該利益、能夠與既有權(quán)利體系相協(xié)調(diào),[15]四個(gè)要件缺一不可。而法益則由于非典型、重要程度相對(duì)較弱且無公示可能性等,難以被上升為權(quán)利。以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為例,僅依靠權(quán)利概念體系無法涵蓋知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有內(nèi)容,其保護(hù)實(shí)際也存在設(shè)權(quán)模式與法益模式的雙重結(jié)構(gòu),前者如《著作權(quán)法》《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》中予以明確規(guī)定的權(quán)利內(nèi)容,后者則包括如商業(yè)秘密,商品包裝、裝潢以及《著作權(quán)法》權(quán)利對(duì)象和內(nèi)容條款中的兜底性規(guī)定等。《中華人民共和國(guó)民法典》(以下簡(jiǎn)稱《民法典》)第126條規(guī)定“民事主體享有法律規(guī)定的其他民事權(quán)利和利益”,實(shí)際也采用了“權(quán)利+法益”的雙重保護(hù)模式。

“權(quán)利”一詞的日常含義或已包含法益。“權(quán)利”一詞早期譯自《萬國(guó)律例》一書中的“right”,原意是指與義務(wù)概念相對(duì)的法律范疇。隨著權(quán)利文化的流行,權(quán)利逐漸成了訴求和表達(dá)正義的“方便而精巧”的工具,但凡自認(rèn)為合理、正當(dāng)?shù)男枨螅伎梢苑Q為“權(quán)利”,“權(quán)利”一詞的過度使用一定程度上導(dǎo)致了權(quán)利概念的模糊不清。[16]因此,“權(quán)利”既可能是規(guī)范意義的,即進(jìn)入法律權(quán)利理論和制度體系的法定權(quán)利,也可能是宣示意義的,即僅用于宣示正當(dāng)和利益的權(quán)利,后者實(shí)際是指未上升為權(quán)利的法益。由此可見,不同于權(quán)利的法定性,法益具備較強(qiáng)的靈活度和開放性,可以包容、適應(yīng)法律上未曾被明確為權(quán)利但又確有必要加以保護(hù)的利益。法益既能被法律所明確列舉,也需要從其他規(guī)定或法律原理類推,[17]前者如《民法典》第1023條規(guī)定的聲音的參照保護(hù)規(guī)則,后者如知名作品名稱的商品化使用。[18]在數(shù)字時(shí)代,市場(chǎng)中的利益關(guān)系不斷在變動(dòng),不斷有新的利益進(jìn)入法律保護(hù)范疇,法益的靈活特性使得其在解釋和保護(hù)一些新型利益時(shí)具有更加顯著的優(yōu)勢(shì)。

3.“編輯權(quán)”的權(quán)益體系架構(gòu)

“編輯權(quán)”盡管名曰“權(quán)”,但實(shí)為編輯權(quán)益。我國(guó)現(xiàn)有法定權(quán)利體系中雖無“編輯權(quán)”一詞,但學(xué)界和業(yè)界對(duì)“編輯權(quán)”的研究都深入權(quán)利的法律性質(zhì)、定位和內(nèi)容層面,所以有必要從法理的角度做深入的探究。筆者認(rèn)為,現(xiàn)有研究對(duì)于“編輯權(quán)”內(nèi)容的分解,除可借用著作權(quán)部分內(nèi)容的“權(quán)利”之外,仍存在應(yīng)當(dāng)予以保護(hù),但其尚不具備獨(dú)立成為權(quán)利的法理基礎(chǔ)和制度依據(jù),且無法納入著作權(quán)等現(xiàn)有權(quán)利范疇的利益,即編輯的“法益”。因此,在與著作權(quán)相關(guān)的語(yǔ)境中,編輯權(quán)益便由編輯著作權(quán)與編輯相關(guān)法益構(gòu)成。

雖編輯身份和職責(zé)復(fù)雜,但在與其他法定權(quán)利的關(guān)系之中,編輯權(quán)仍然呈現(xiàn)出相同的權(quán)益屬性和體系,僅僅是權(quán)利和法益的具體內(nèi)容有別而已。如在與勞動(dòng)者權(quán)的關(guān)系中,編輯權(quán)益即由編輯勞動(dòng)者權(quán)益與編輯勞動(dòng)性法益構(gòu)成,前者如編輯獲得報(bào)酬權(quán)、休息權(quán),后者如編輯個(gè)體參與企業(yè)管理的資格的法律保障。個(gè)體在能力、分工等方面存在的差異決定了其在社會(huì)上確立的身份不同,而身份是在某種團(tuán)體中體現(xiàn)出來的。[19]實(shí)際上,編輯在從事編輯活動(dòng)過程中始終處于多元的利益團(tuán)體之中,相應(yīng)的利益關(guān)系主要涵蓋三個(gè)方面:編輯所從事的傳播活動(dòng)與社會(huì)文化、政治、經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,編輯與作者、讀者之間的關(guān)系,編輯與印刷和發(fā)行的關(guān)系。[20]在不同的利益關(guān)系中,編輯所享利益和地位也有較大不同。如“編輯權(quán)”的著作權(quán)屬性探究便嘗試在編輯與作者之間的關(guān)系范疇中尋得編輯的獨(dú)立權(quán)益。再如“編輯權(quán)”早期廣為接受的定義是指在新聞機(jī)構(gòu)中雇員和老板之間,總編輯和編輯部應(yīng)享有的高度自主權(quán),[21]這本質(zhì)上是從編輯與管理層之間的關(guān)系層面探究編輯利益的。

二、“編輯權(quán)”的權(quán)利內(nèi)容:編輯著作權(quán)

1. 編輯著作權(quán)客體的二元?jiǎng)澐?/p>

一般而言,編輯各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的所有獨(dú)創(chuàng)性作品,均可享有一般著作權(quán),同時(shí)《著作權(quán)法》也規(guī)定了編輯特有的著作權(quán),這就產(chǎn)生了編輯著作權(quán)客體的二元?jiǎng)澐帧T瓌t上,無論是編輯著作權(quán)還是編輯法益,均須結(jié)合編輯的工作場(chǎng)景、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)做深入分析。盡管不同領(lǐng)域的編輯工作內(nèi)容有別,但仍可將編輯流程大體劃分為內(nèi)容策劃、內(nèi)容加工和內(nèi)容營(yíng)銷三個(gè)主體階段。一方面,編輯在此過程中創(chuàng)作的任何具有獨(dú)創(chuàng)性的作品,均可以享有著作權(quán),如選題策劃方案、作品匯編、修改后作品、裝幀設(shè)計(jì)、版式設(shè)計(jì)、營(yíng)銷文案等,與一般作品并無二致,均依據(jù)其具體表達(dá)形式而對(duì)應(yīng)歸入《著作權(quán)法》第三條規(guī)定的相應(yīng)作品類型中予以保護(hù)。另一方面,圖書、報(bào)刊的出版歷來是著作權(quán)法中的重要內(nèi)容之一,在《著作權(quán)法》中始終有專節(jié)規(guī)定,其中就專屬于編輯享有的著作權(quán)也曾做過特別的規(guī)定和修改,包括匯編者權(quán)、裝幀設(shè)計(jì)權(quán)和版式設(shè)計(jì)權(quán)。

編輯的匯編者權(quán)曾被規(guī)定為編輯特殊著作權(quán),但現(xiàn)已是編輯的一般性著作權(quán)。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),業(yè)界習(xí)慣將編輯等同于匯編,因而將著作權(quán)法上的匯編者權(quán)等同于“編輯權(quán)”,[22]1990年通過的《著作權(quán)法》第十四條也曾規(guī)定:“編輯作品由編輯人享有著作權(quán),但行使著作權(quán)時(shí),不得侵犯原作品的著作權(quán)。”此處的“編輯”較容易被等同于編輯實(shí)務(wù)中的編輯,但依據(jù)1991年《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法實(shí)施條例》(以下簡(jiǎn)稱《著作權(quán)法實(shí)施條例》)第五條第十一項(xiàng)的解釋,此次“編輯”的含義是“根據(jù)特定要求選擇若干作品或者作品的片段匯集編排成為一部作品”,這實(shí)際上專指匯編。《著作權(quán)法》第一次修正將“編輯”改為了“匯編”,消除了這一術(shù)語(yǔ)上的歧義。從“編輯”到“匯編”,也表明其并非編輯職業(yè)專屬,編輯作為匯編作者享有的應(yīng)該是一般著作權(quán)。紙媒時(shí)代,編輯的匯編性創(chuàng)作相對(duì)固定,典型的即文集、期刊、詞典、畫冊(cè)、百科全書等,作者身份容易認(rèn)定;而數(shù)字時(shí)代,編輯對(duì)象更加多元,匯編對(duì)象也擴(kuò)展到網(wǎng)頁(yè)、音視頻、數(shù)據(jù)庫(kù)等,創(chuàng)作難度更大、成本更高、協(xié)作更復(fù)雜,給作者身份的認(rèn)定帶來了新的挑戰(zhàn),須在個(gè)案中嚴(yán)格依據(jù)匯編作品作者認(rèn)定的規(guī)則來判定,不可一概而論。

編輯的裝幀設(shè)計(jì)權(quán)也經(jīng)歷了從編輯特殊著作權(quán)到一般著作權(quán)的轉(zhuǎn)變。客觀上,在圖書裝幀設(shè)計(jì)中發(fā)揮編輯的主體意識(shí)對(duì)書籍的編輯質(zhì)量及其效益有較大影響,[23]裝幀設(shè)計(jì)通常能夠體現(xiàn)編輯的個(gè)性化貢獻(xiàn),可成為編輯著作權(quán)之一。[24]1991年《著作權(quán)法實(shí)施條例》第三十八條曾有裝幀設(shè)計(jì)權(quán)的規(guī)定,但《著作權(quán)法》和《著作權(quán)法實(shí)施條例》的首次修正將其刪除。這一修正并非否認(rèn)裝幀設(shè)計(jì)的作品屬性,而是將其直接歸入美術(shù)作品一類進(jìn)行保護(hù),這是對(duì)裝幀設(shè)計(jì)藝術(shù)性、獨(dú)創(chuàng)性認(rèn)識(shí)的深化。數(shù)字化時(shí)代,紙質(zhì)圖書消費(fèi)勢(shì)弱,而仍然鐘情紙質(zhì)書的讀者更執(zhí)著于其質(zhì)感,從而對(duì)紙質(zhì)書質(zhì)感最重要表征之一的裝幀設(shè)計(jì)提出了更高的要求。且裝幀設(shè)計(jì)比以往更需要圖書編輯、圖書設(shè)計(jì)師、技術(shù)人員、營(yíng)銷人員等多元主體間的溝通協(xié)作和融合創(chuàng)新。因此,數(shù)字時(shí)代的裝幀設(shè)計(jì)權(quán),須在復(fù)雜的創(chuàng)作實(shí)踐和關(guān)系中去具體認(rèn)定,不一定歸屬于編輯。

圖書、期刊的版式設(shè)計(jì)權(quán)是我國(guó)現(xiàn)行《著作權(quán)法》為出版者明確保留的唯一原始權(quán)利。版式設(shè)計(jì)權(quán)是出版者禁止他人翻版的重要方式,司法實(shí)踐中一致將版式設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍嚴(yán)格限制在控制原樣復(fù)制、發(fā)行的限度內(nèi),[25]并不排斥其他出版者對(duì)版式設(shè)計(jì)的模仿和借鑒。[26]盡管版式設(shè)計(jì)也能體現(xiàn)一定程度的思想性、藝術(shù)性、獨(dú)創(chuàng)性,具備成為作品的可能,但在實(shí)踐中,圖書、期刊版式設(shè)計(jì)可選擇空間有限,且同一出版機(jī)構(gòu)或期刊內(nèi)部,往往有體現(xiàn)自身特色的、相對(duì)固定的通用版式,編輯無須“逢編必創(chuàng)”。因此,版式設(shè)計(jì)權(quán)直接被規(guī)定為出版者的權(quán)利,編輯享有的權(quán)利被所在單位吸收。

2. 編輯著作權(quán)內(nèi)容的有限性

一般來講,編輯作為自然人,系編輯作品的作者,但編輯身份特殊,始終與新聞傳媒機(jī)構(gòu)關(guān)系密切,其成果的著作權(quán)是否歸屬于編輯還需要區(qū)分其所在機(jī)構(gòu)的性質(zhì)來判斷。一方面,在非新聞性質(zhì)的出版機(jī)構(gòu)中,編輯創(chuàng)作成果屬于一般職務(wù)作品,著作權(quán)歸屬于編輯個(gè)人,所在機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)享有優(yōu)先使用權(quán);另一方面,為了向新聞機(jī)構(gòu)充分賦權(quán),以促進(jìn)新聞機(jī)構(gòu)的融合發(fā)展,2020年《著作權(quán)法》第三次修正時(shí)在第十八條第二款增加了一項(xiàng)規(guī)定,將新聞?lì)惓霭鏅C(jī)構(gòu)工作人員的創(chuàng)作成果定性為特殊職務(wù)作品,著作權(quán)歸屬于機(jī)構(gòu),工作人員僅享有署名權(quán)。例如,期刊組稿編輯,是特定期刊的匯編作者,但其著作權(quán)歸屬于期刊社,編輯僅保有署名的權(quán)利。編輯署名權(quán)也被業(yè)界視作編輯人格權(quán)的核心內(nèi)容,[27]但是就其財(cái)產(chǎn)性權(quán)利而言,同一條款僅規(guī)定了“可以”給予工作人員獎(jiǎng)勵(lì),而未將其明確為獲酬權(quán),這明顯是對(duì)編輯經(jīng)濟(jì)利益保障的不足。

就編輯特有的版式設(shè)計(jì)權(quán)而言,立法所認(rèn)可的著作權(quán)人是出版者,而非編輯個(gè)人,編輯個(gè)人并無獨(dú)立對(duì)外主張版式設(shè)計(jì)權(quán)的資格,只有在出版者內(nèi)部工作關(guān)系中才能主張自己的權(quán)利。當(dāng)下,數(shù)字技術(shù)給版式設(shè)計(jì)者提供了強(qiáng)有力的工具,版式設(shè)計(jì)開始從靜態(tài)走向動(dòng)態(tài),從平面走向多維,版式設(shè)計(jì)創(chuàng)作難度和復(fù)雜程度將更高,因此,版式設(shè)計(jì)獨(dú)創(chuàng)空間有限的預(yù)設(shè)或?qū)?dòng)搖。然而,現(xiàn)行制度尚未給實(shí)際從事版式設(shè)計(jì)的編輯規(guī)定必要的激勵(lì)或利益補(bǔ)償,版式設(shè)計(jì)權(quán)保護(hù)的效益還難以惠及編輯。

三、“編輯權(quán)”的法益內(nèi)容:編輯著作性利益

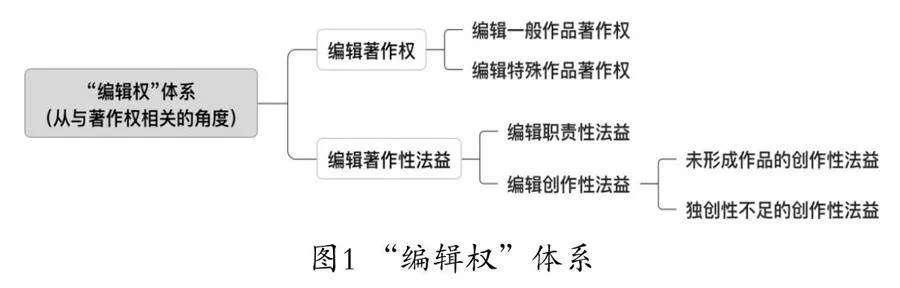

相比于法定且明確的權(quán)利,法益本身較為靈活和開放,所以無法做具化和詳盡的列舉,只能做類型化考量。權(quán)利是以客體為中心的聚合,法益則是以行為為核心的聚合,[28]相應(yīng)地,權(quán)利與法益的類型化應(yīng)當(dāng)分別以客體和行為為標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)踐中,編輯行為整體上包括國(guó)家行政性規(guī)定之下的編輯職責(zé)性行為和編輯為打造優(yōu)秀內(nèi)容的著作性行為兩類,并由此而產(chǎn)生職責(zé)行為基礎(chǔ)的法益和著作行為基礎(chǔ)的法益。《著作權(quán)法》保護(hù)的創(chuàng)造,須同時(shí)滿足形式和實(shí)質(zhì)的要件,即形成具有獨(dú)創(chuàng)性的作品,而編輯基于著作行為產(chǎn)生的法益,實(shí)際上還未達(dá)到著作權(quán)的程度,因此,著作性法益的基礎(chǔ)就存在未形成作品的著作行為和不滿足獨(dú)創(chuàng)性要求的著作行為兩類。綜上所述,可據(jù)此建構(gòu)“編輯權(quán)”體系(見圖1)。

1. 行政性規(guī)定下的職責(zé)性編輯法益

國(guó)家的行政性規(guī)定是一種強(qiáng)制性絕對(duì)義務(wù),這種義務(wù)與責(zé)任也是法益保護(hù)的標(biāo)志。借由絕對(duì)義務(wù)的方式是法益保護(hù)的重要手段,特定絕對(duì)義務(wù)的相對(duì)化即特定的法益。[28]國(guó)家新聞出版管理相關(guān)規(guī)定給編輯設(shè)定了廣泛的義務(wù)和責(zé)任,其核心是編輯責(zé)任制。要求編輯保障出版物刊載的內(nèi)容符合國(guó)家規(guī)定,要達(dá)此目的,編輯理應(yīng)享有與義務(wù)相對(duì)應(yīng)的自主權(quán)和控制能力,法律應(yīng)保障其免于他人的不當(dāng)干涉。部分學(xué)者甚至將這種主動(dòng)的、控制性的法益稱作編輯的權(quán)力。[29]但在市場(chǎng)化背景下,作為內(nèi)容生產(chǎn)者的編輯始終面臨來自管理、經(jīng)營(yíng)等方面的壓力,尤其在數(shù)字出版過程中,編輯與其他角色和職責(zé)的互通更加密切,賦予其對(duì)內(nèi)容的絕對(duì)控制權(quán)并不現(xiàn)實(shí),由此筆者認(rèn)為法益保護(hù)便是一條可行路徑。

編輯職責(zé)性法益主要體現(xiàn)在編輯對(duì)于內(nèi)容的控制和編輯的署名之上。在編輯責(zé)任制之下,一方面,編輯對(duì)內(nèi)容的控制在選題傾向、政治態(tài)度、學(xué)術(shù)追求、文風(fēng)要求、設(shè)計(jì)風(fēng)格、受眾偏好等方面都有體現(xiàn),在編輯各個(gè)階段皆可能產(chǎn)生。在滿足出版質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上,編輯可以彰顯主觀個(gè)性,是精神性的勞動(dòng),理應(yīng)獲得相應(yīng)的尊重,若遭受不當(dāng)干涉,編輯人格可能受到傷害,因此,編輯理應(yīng)獲得以法益為基礎(chǔ)的請(qǐng)求權(quán)。另一方面,所有出版物均須有責(zé)任編輯的署名,而不論其編輯對(duì)象是否構(gòu)成作品,這與無特定身份要求的署名權(quán)有根本區(qū)別。[27]編輯署名法益的法律效力在于自主署名和排除他人不當(dāng)署名兩個(gè)方面,排除他人不當(dāng)署名的請(qǐng)求權(quán)相對(duì)明晰,但編輯自主署名的空間較小。著作權(quán)制度中作者有權(quán)署真名、藝名、筆名、假名甚至不署名,而責(zé)任編輯署名的實(shí)質(zhì)是表明編輯與作品之間的客觀聯(lián)系,以便于出版管理、明晰責(zé)任,理論上應(yīng)當(dāng)署真名。出版實(shí)踐中還常有諸如策劃編輯、營(yíng)銷編輯、特約編輯、責(zé)任印制、封面設(shè)計(jì)、裝幀設(shè)計(jì)等署名,實(shí)際上大都是對(duì)既有事實(shí)的忠實(shí)表達(dá)。但編輯不署真名的情況也客觀存在,因?yàn)閲?guó)家并未就編輯署名的方式作統(tǒng)一、細(xì)化的規(guī)定,《關(guān)于新聞采編人員從業(yè)管理的規(guī)定(試行)》第三條、《關(guān)于嚴(yán)防虛假新聞報(bào)道的若干規(guī)定》第二條以及《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》第十五條,僅對(duì)新聞性出版做了實(shí)名制的要求,這意味著在非新聞性出版中,編輯署名自由尚存一定的空間。

2. 未形成作品的著作性編輯法益

編輯的創(chuàng)作并不都以作品的形式呈現(xiàn),理論上,編輯全流程都有融通編輯創(chuàng)造的可能,如選題策劃,對(duì)作品的選擇、修改思路,以及發(fā)行時(shí)機(jī)、營(yíng)銷方式的選擇等,但不同于作者的“有形”創(chuàng)造,編輯創(chuàng)造更多地體現(xiàn)在對(duì)精神產(chǎn)品社會(huì)文化價(jià)值的發(fā)現(xiàn)上,具有“無形”特征,著作權(quán)保護(hù)僅及于“有形”的表達(dá),而不延及背后“無形”的思想或情感。[3]以編輯選題策劃為例,其常見形式是“出點(diǎn)子”,若“點(diǎn)子”以策劃書或文案的形式存在,[30]則其可以作為文字作品受到著作權(quán)保護(hù),但著作權(quán)法保護(hù)的是選題策劃作品,而非選題策劃“點(diǎn)子”本身,這就意味著不論該“點(diǎn)子”有多么新穎,未形成作品就不能受著作權(quán)法的保護(hù)。眾所周知,選題策劃是大多數(shù)出版活動(dòng)的起點(diǎn),編輯理應(yīng)享有一定的決定權(quán)和排除他人干涉的自由。編輯過程中的其他創(chuàng)造性理念、思維,同理應(yīng)受到一定程度的尊重和保護(hù),這是出版業(yè)在處理外部關(guān)系和進(jìn)行內(nèi)部分工時(shí)始終堅(jiān)持的原則之一。

3. 獨(dú)創(chuàng)性不足的著作性編輯法益

由于編輯職業(yè)的特殊性,我國(guó)法律對(duì)于編輯創(chuàng)作的獨(dú)創(chuàng)性要求較高,因此,并非所有編輯創(chuàng)作都能達(dá)到《著作權(quán)法》所要求的獨(dú)創(chuàng)性高度,但《著作權(quán)法》對(duì)其所保護(hù)的作品的獨(dú)創(chuàng)性要求較低,只需作品并非抄襲即可。就此而言,編輯的獨(dú)立創(chuàng)作大都能達(dá)到獨(dú)創(chuàng)性高度,理應(yīng)享有著作權(quán)。且在出版實(shí)務(wù)中,編輯對(duì)稿件處理的獨(dú)創(chuàng)性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)高于一般創(chuàng)作,編輯對(duì)稿件的修改即是例證。但事實(shí)上大多將編輯修改視為對(duì)作者修改權(quán)的限制或抗辯,源于作者的授權(quán),[31]甚至有觀點(diǎn)將其視為法定的著作權(quán)性質(zhì)的修改。[24]《著作權(quán)法》第三十六條規(guī)定:“圖書出版者經(jīng)作者許可,可以對(duì)作品修改、刪節(jié)。報(bào)社、期刊社可以對(duì)作品作文字性修改、刪節(jié)。對(duì)內(nèi)容的修改,應(yīng)當(dāng)經(jīng)作者許可。”該規(guī)定實(shí)際將編輯修改做了文字性修改、刪節(jié)(以下簡(jiǎn)稱文字性修改)和內(nèi)容性修改的劃分。編輯的內(nèi)容性修改,由于會(huì)改變作品思想或觀點(diǎn)的表達(dá)而需要作者授權(quán),經(jīng)授權(quán)后的修改往往也能夠具備獨(dú)創(chuàng)性。而編輯的文字性修改并不影響作品的表達(dá),原本就不會(huì)落入作者修改權(quán)的控制范疇,盡管需要很高的技能,但并不被視為獨(dú)創(chuàng)。因此,未經(jīng)許可修改作品并不必然侵犯作者修改權(quán),[32]只是必須區(qū)分文字性修改與內(nèi)容性修改。

文字性修改和內(nèi)容性修改的二分符合編輯出版實(shí)踐。實(shí)踐中,編輯的修改有被動(dòng)修改和能動(dòng)修改之分,前者即編輯對(duì)作品的文字性修改,后者包括編輯對(duì)作品觀點(diǎn)、論據(jù)、文字、結(jié)構(gòu)等進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性修改,[33]但編輯法定的修改仍被限定在編輯加工整理的范圍內(nèi),[30]能不改就不改或謹(jǐn)慎修改仍是編輯改稿最基本原則。因此,《著作權(quán)法》第三十六條的立法目的并非授予編輯修改權(quán),而是將編輯法定的修改明確在“文字性修改、刪節(jié)”的限度內(nèi),其根本目的是使作品達(dá)到出版要求,在編輯責(zé)任制之下,我們認(rèn)為法律有必要保障編輯對(duì)作品的文字性修改不受干涉,此即編輯文字性修改的法益所在。

四、數(shù)字時(shí)代“編輯權(quán)”法益的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

前文是以與著作權(quán)相關(guān)維度的“編輯權(quán)”為基礎(chǔ)的編輯法益的類型化解析和例示,當(dāng)編輯處于其他法律關(guān)系時(shí),同樣也有明晰“編輯權(quán)”與其他已有權(quán)利的界限以及探究編輯其他法益的需要。相對(duì)于權(quán)利而言,法益是主體、客體、內(nèi)容等核心要素都相對(duì)模糊的概念,也缺乏具化的規(guī)則指引。在傳統(tǒng)媒體時(shí)代,編輯的身份、角色和職能相對(duì)穩(wěn)定,享有的法益也相對(duì)穩(wěn)定、有限且容易判定。但在數(shù)字時(shí)代,出版業(yè)態(tài)日新月異,編輯的角色、地位、職能等均在時(shí)刻發(fā)生著變化,編輯法益也無時(shí)不在變化發(fā)展之中,客觀上無法明晰、窮盡。但我們認(rèn)為編輯權(quán)“權(quán)利+法益”的基本體系是不變的,法益作為一種法律現(xiàn)象,判定其有無及其保護(hù)方式時(shí),仍可遵從一定的基本標(biāo)準(zhǔn)體系。所以,我們認(rèn)為編輯法益的判定須依照獨(dú)立利益、法益主體和法益客體三個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定。

1. 數(shù)字化下的編輯獨(dú)立利益

編輯的獨(dú)立利益是判斷編輯法益的核心和前提,而9kmMAEu1zcs2JiXdRusUFA==傳播價(jià)值是確認(rèn)編輯獨(dú)立利益有無的標(biāo)志。一般情況下需要用其他權(quán)利框架來解釋的編輯權(quán)益,往往難以論證其作為獨(dú)立“編輯權(quán)”存在的必要。編輯附屬于創(chuàng)作且一定以創(chuàng)作為基礎(chǔ),但正是因?yàn)榫庉媽?duì)于最終進(jìn)入讀者視野的作品的貢獻(xiàn)與創(chuàng)作的分離,逐漸讓編輯獲得了獨(dú)立的價(jià)值。

可以說,正是傳播與創(chuàng)作的區(qū)分創(chuàng)造了編輯,其早期的本質(zhì)特征是傳播而不是創(chuàng)作。1999年《辭海》修訂時(shí),特將作為著作方式之一的“編輯”與作為傳播媒介工作核心環(huán)節(jié)的“編輯”區(qū)分開來。[34]編輯工作者作為把關(guān)人在傳播過程中起至關(guān)重要的作用,[35]且長(zhǎng)期以來,傳播價(jià)值是編輯最根本、固有的價(jià)值,是判斷編輯獨(dú)立利益有無的核心標(biāo)準(zhǔn)。

融媒體趨勢(shì)下,編輯與作者身份的融合成為常態(tài),部分編輯既是編輯者又是創(chuàng)作者,但其基本邏輯仍是同時(shí)作為作者的編輯因從事了創(chuàng)作活動(dòng)而享有“編輯權(quán)”。誠(chéng)然,若能夠證明創(chuàng)作也是自媒體編輯的本職工作,那么將基于創(chuàng)作而產(chǎn)生的權(quán)利歸入“編輯權(quán)”就理所應(yīng)當(dāng)了。如果主要基于創(chuàng)作活動(dòng)來建構(gòu)“編輯權(quán)”,其內(nèi)容又主要是著作權(quán)的內(nèi)容,基于法理及權(quán)利體系化的考量,則理應(yīng)將作者的編輯活動(dòng)作為整體創(chuàng)作活動(dòng)的一部分被創(chuàng)作活動(dòng)所吸收,從而通過著作權(quán)體系對(duì)編輯的利益進(jìn)行全方位的保護(hù)。如此,我們認(rèn)為編輯無獨(dú)立利益,也無另設(shè)權(quán)利的必要。而事實(shí)上,若編輯活動(dòng)顯著區(qū)別于創(chuàng)作活動(dòng),那么這種區(qū)別不會(huì)因創(chuàng)作活動(dòng)與編輯活動(dòng)的主體、對(duì)象歸于同一而消失。數(shù)字時(shí)代加速了部分編輯身份的融合,但又尚未達(dá)到替代編輯職業(yè)或作者群體的程度,因此,在認(rèn)定編輯的獨(dú)立利益時(shí),更需要理清編輯的多重角色,同時(shí),也避免用模糊的編輯法益來保護(hù)編輯作為其他角色應(yīng)享有的權(quán)利。

2. 類型化的編輯法益主體

出版業(yè)是多元化的行業(yè),編輯享有的法益應(yīng)根據(jù)編輯的不同類別來判斷。現(xiàn)有“編輯權(quán)”相關(guān)研究所針對(duì)的編輯主體范疇大相徑庭,而不同的編輯活動(dòng)范疇,決定了“編輯權(quán)”不同的權(quán)利主體、性質(zhì)、對(duì)象和內(nèi)容,若將這些欠缺共通性的范疇籠統(tǒng)歸入“編輯權(quán)”,這就難免存在邏輯上的障礙。如報(bào)刊和網(wǎng)頁(yè)編輯作為匯編人享有著作權(quán)相對(duì)容易判定,但同樣的邏輯對(duì)圖書編輯則不適用,因?yàn)閰R編而來的圖書作品著作權(quán)常歸屬于該書主編,而非圖書出版編輯。由此,編輯法益同理。

法是第二性的社會(huì)規(guī)范,不能無視第一性的社會(huì)事實(shí)。[36]“編輯權(quán)”所研究的“編輯”應(yīng)以新聞出版專業(yè)上的“編輯”為基礎(chǔ)。我國(guó)自20世紀(jì)80年代開始建構(gòu)編輯學(xué)科,但對(duì)各種編輯的共同特點(diǎn)和普遍規(guī)律的認(rèn)識(shí)仍在發(fā)展之中。[37]數(shù)字時(shí)代,出版業(yè)深度融合發(fā)展,新媒體編輯、跨媒介編輯、全媒體編輯、技術(shù)編輯、運(yùn)營(yíng)編輯、特約編輯等新崗位大量出現(xiàn),編輯身份的媒介融合性、變動(dòng)性加劇。但并非所有被稱為“編輯”的崗位均是編輯法益的合格主體,其合格主體還需要依據(jù)類型化方法判定。編輯的類型化方式繁多,我們熟悉的權(quán)威分類將編輯劃分為文字編輯、美術(shù)編輯、技術(shù)編輯、數(shù)字出版編輯、網(wǎng)絡(luò)編輯、電子音樂編輯六大類,若某類編輯的崗位性質(zhì)和職責(zé)無法對(duì)應(yīng)歸入以上六類,則不能成為編輯法益的主體。然而,這種分類僅解決了哪些編輯得享編輯法益的問題,要進(jìn)一步解決其應(yīng)享何種法益,則還需要二次類型化,即依據(jù)編輯所屬行業(yè)的媒介屬性進(jìn)行劃分,不同媒介類型的編輯所享法益又有所不同。

3. 界限化的編輯法益客體

編輯客體即編輯所為的活動(dòng)和行為,編輯法益的客體必須以編輯活動(dòng)為界限。“編輯權(quán)”理論難以系統(tǒng)貫一的原因之一,在于部分學(xué)者研究容易將編輯從事編輯活動(dòng)之外的活動(dòng)所應(yīng)享的權(quán)益也納入“編輯權(quán)”的考察范疇,導(dǎo)致只能完全依賴現(xiàn)有法律去解釋、規(guī)范或調(diào)整該活動(dòng)中的利益關(guān)系。我們認(rèn)為,編輯活動(dòng)范疇的確定須以明確其一般性、共通性為前提,超越這一限度所從事的活動(dòng),不能被納入“編輯權(quán)”的范疇。如若以《辭海》的編輯、修訂歷程為例來闡明編輯工作的創(chuàng)造性,則必然是以偏概全,因《辭海》的編輯已遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了編輯工作的一般范疇,實(shí)際是編輯作為作者在從事匯編作品的創(chuàng)作。因此,編輯權(quán)益應(yīng)是編輯因從事編輯活動(dòng)而應(yīng)享的權(quán)益,類似于著作鄰接權(quán)中的表演者權(quán),一定是表演者基于其表演行為而享有的權(quán)利,而表演者基于經(jīng)營(yíng)、培訓(xùn)、勞動(dòng)等表演之外的行為所享有的權(quán)利,均不能被稱作表演者權(quán)。因此,若離開編輯活動(dòng)這一客體范圍,則無編輯法益。

傳播性是編輯法益客體判定的核心標(biāo)準(zhǔn)和特征。不同的編輯主體對(duì)應(yīng)的編輯客體不盡一致,就整體而言,編輯活動(dòng)包括選題孕育、內(nèi)容處理和營(yíng)銷等,如前所述,該過程的本質(zhì)究竟是文化產(chǎn)品傳播性質(zhì)還是創(chuàng)造性質(zhì),學(xué)界的認(rèn)識(shí)還存在一定的分歧。學(xué)界和實(shí)務(wù)界大都主張編輯應(yīng)勇于創(chuàng)新,出色的編輯應(yīng)當(dāng)具備創(chuàng)新精神。但這并非編輯主體創(chuàng)造的普遍反映和基本特征,[38]故不能以此來定義編輯的根本職責(zé)和價(jià)值,我們認(rèn)為其核心內(nèi)涵仍是傳播。數(shù)字出版時(shí)代,傳播和創(chuàng)作兩種職能重新在編輯身上廣泛融合,編輯權(quán)利與法益之間的互動(dòng)也更加頻繁,在這種動(dòng)態(tài)變換的過程中,以穩(wěn)定性為突出特征的法定權(quán)利難以適應(yīng)這種變化。相反,法益靈活性的優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)凸顯。加之?dāng)?shù)字出版時(shí)代編輯職業(yè)身份特征的弱化,探尋所有類型的編輯業(yè)務(wù)、職責(zé)的統(tǒng)一性與共通性幾無可能,因此,有必要結(jié)合編輯從事的具體活動(dòng)和承擔(dān)的具體職責(zé)來判定其法益內(nèi)容。

結(jié)語(yǔ)

我國(guó)有學(xué)者認(rèn)為,“在紛亂的現(xiàn)象背后尋求統(tǒng)一性的體系化思維,既是人性的傾向,也是我們能掌握的最好地認(rèn)識(shí)世界的工具”。法學(xué)的發(fā)展既不能脫離人性這一基礎(chǔ),也無法超越人類智慧的這一限度。[39]因此,體系化思維是我國(guó)“編輯權(quán)”研究的必由之路。但是,過去我國(guó)“編輯權(quán)”研究對(duì)象從內(nèi)部編輯自由向法定權(quán)利的轉(zhuǎn)變,并未催生體系化的研究范式,學(xué)界在“編輯權(quán)”的若干基本問題上無法形成統(tǒng)一、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。時(shí)至今日,“編輯權(quán)”作為獨(dú)立法定權(quán)利所應(yīng)具備的外觀和實(shí)質(zhì)尚未證成,而內(nèi)容為王,不論出版業(yè)如何變化,編輯始終是新聞出版的靈魂,編輯利益理應(yīng)得到充分保護(hù)。通過多年的業(yè)界考察和法理探究,我們認(rèn)為法益視角下的“編輯權(quán)”,能夠較好統(tǒng)籌編輯的應(yīng)得利益。據(jù)此,從與著作權(quán)相關(guān)的角度來看,“編輯權(quán)”的體系由編輯著作權(quán)和編輯著作性法益兩部分構(gòu)成。“編輯權(quán)”與著作權(quán)的關(guān)系,既是研究視角,也是研究方法,“編輯權(quán)”在與勞動(dòng)者權(quán)、管理者權(quán)等的關(guān)系中,同樣呈現(xiàn)權(quán)益的體系特征。因?yàn)榫庉嬌矸莸奶厥庑裕熬庉嫏?quán)”中的權(quán)利與法益,實(shí)踐中多歸于其所在單位行使,以保障國(guó)家新聞出版產(chǎn)業(yè)的順利運(yùn)行,編輯僅保留署名權(quán)及獲得報(bào)酬、文字性修改等有限的權(quán)益,因此法律保護(hù)力度還有待加強(qiáng)。同時(shí),“編輯權(quán)”范疇與新聞出版領(lǐng)域科技的發(fā)展密切相關(guān),數(shù)字時(shí)代的編輯角色愈發(fā)復(fù)雜、多變,明確樹立并維護(hù)編輯權(quán)益的需求也更加迫切。此外,法益與權(quán)利之間還有一定的流通性,且隨著科技的發(fā)展,法益向權(quán)利轉(zhuǎn)化也是大勢(shì)所趨。[40]所以,在新聞出版產(chǎn)業(yè)從數(shù)字時(shí)代向智慧時(shí)代轉(zhuǎn)變的背景下,“編創(chuàng)一體”或有可能成為未來編輯活動(dòng)的主要職責(zé)和核心特征,屆時(shí)“編輯權(quán)”或有可能從法益上升為權(quán)利,真正變?yōu)楠?dú)立的編輯權(quán)。習(xí)近平總書記指出“人才是第一資源”,只有牢固樹立和維護(hù)編輯權(quán)益,才能推進(jìn)出版強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)的實(shí)現(xiàn)。

參考文獻(xiàn):

[1] 陳原. 版權(quán)問題問答(下)[J]. 中國(guó)出版,1981(7):29-40.

[2] 國(guó)家職業(yè)分類大典(二○二二年版)公示 首次標(biāo)注數(shù)字職業(yè)[EB/OL].[2022-07-14].https://www.gov.cn/xinwen/2022-07-14/content_5700890.htm.

[3] 劉春田. 知識(shí)財(cái)產(chǎn)權(quán)解析[J]. 中國(guó)社會(huì)科學(xué),2003(4):109-121,206.

[4] 葉向榮,李學(xué)宇,寧曉青. 如何確定編輯定義的屬——編輯概念構(gòu)成方法系列論證之一[J]. 編輯之友,2000(5):30-34.

[5] 李曙豪. 編輯與作者的價(jià)值判斷錯(cuò)位[J]. 編輯之友,2016 (9):80-82.

[6] 王勇安,李建偉,吳平,等. 主動(dòng)、重構(gòu)、共享:編輯和編輯學(xué)的價(jià)值和未來[J]. 編輯之友,2014(12):8-13.

[7] 陶舒亞. 利益平衡視域中的編輯主體權(quán)益[J]. 編輯之友,2012 (4):90-92.

[8] 馬鋒,周東華. 解析編輯權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)之盈虛消長(zhǎng)[J]. 西北大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2007(1):157-161.

[9] 馬鋒,張曉. “一種動(dòng)態(tài)的理想”——編輯權(quán)的歷史之光[J]. 新聞知識(shí),2005(12):29-31.

[10] 宋兵. 論編輯文化產(chǎn)業(yè)思維的養(yǎng)成[J]. 中國(guó)報(bào)業(yè),2019(18):48-49.

[11] 徐艷宏. 論文化產(chǎn)業(yè)對(duì)編輯角色的沖擊與反思[J]. 編輯之友,2017(6):73-77.

[12] 龍衛(wèi)球. 民法總論[M]. 北京:中國(guó)法制出版社,2002:121.

[13] 孫山. 重釋知識(shí)產(chǎn)權(quán)法定原則[J]. 當(dāng)代法學(xué),2018(6):60-70.

[14] 孫山. 民法上“法益”概念的探源與本土化[J]. 河北法學(xué),2020(4):64-87.

[15] 李友根. 論經(jīng)濟(jì)法權(quán)利的生成——以知情權(quán)為例[J]. 法制與社會(huì)發(fā)展,2008(6):54-65.

[16] 夏勇. 權(quán)利哲學(xué)的基本問題[J]. 法學(xué)研究,2004(3):3-26.

[17] 孫山. 法益保護(hù)說視角下知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的概念還原與體系整合[J]. 浙江學(xué)刊,2021(4):85-94.

[18] 王紹喜. 《民法典》時(shí)代聲音保護(hù)的解釋與適用[J]. 法律適用,2023(6):35-44.

[19] 李莉. 身份權(quán)若干問題新探[J]. 法制與社會(huì)發(fā)展,1999(3):26-29.

[20] 劉光裕. 論編輯的概念[J]. 編輯學(xué)刊,1987(3):9-16.

[21] 陶涵. 比較新聞學(xué)[M]. 北京:文津出版社,1994:111-112.

[22] 李明山. 河清海宴會(huì)有時(shí)——關(guān)于學(xué)術(shù)期刊維護(hù)著作權(quán)益的若干思考[J]. 出版廣角,2003(11):20-22.

[23] 張春. 論編輯在書籍裝幀中的主體意識(shí)[J]. 編輯之友,2006(5):69-71.

[24] 劉佳. 著作權(quán)語(yǔ)境下的編輯權(quán)[J]. 編輯之友,2018(3):86-89.

[25] 孔文豪. 論出版者版式設(shè)計(jì)權(quán)的維權(quán)困境與應(yīng)對(duì)策略——基于321份版式設(shè)計(jì)侵權(quán)案例的實(shí)證分析[J]. 科技與出版,2023(2):96-102.

[26] 鄭穎捷. 被誤讀的出版者版式設(shè)計(jì)權(quán)[J]. 傳播與版權(quán),2013(1):57-59.

[27] 黃先蓉,常嘉玲. “編輯權(quán)”的合理性及權(quán)利構(gòu)成[J]. 青年記者,2017(13):71-73.

[28] 李春暉. 絕對(duì)權(quán)、絕對(duì)義務(wù)及其相對(duì)化 民事權(quán)利與法益保護(hù)的單一框架[J]. 中外法學(xué), 2023(3):646-667.

[29] 葉娟麗. 關(guān)于編輯過程中權(quán)利與權(quán)力的矛盾及其分析[J]. 編輯之友,2003(1):43-45.

[30] 范達(dá)明. 責(zé)任編輯的動(dòng)議權(quán)、修改權(quán)與轉(zhuǎn)型權(quán)[J]. 編輯之友,2001(1):12-15.

[31] 王虹霞. 學(xué)術(shù)期刊編輯修改權(quán)的能動(dòng)行使及其保證[J]. 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2016(12):26-28.

[32] 李琛. 論修改權(quán)[J]. 知識(shí)產(chǎn)權(quán),2019(10):37-44.

[33] 徐雨衡. 簡(jiǎn)議學(xué)術(shù)期刊編輯修改權(quán)行使能動(dòng)模式和被動(dòng)模式的運(yùn)用[J]. 中國(guó)編輯,2011(4):61-64.

[34] 王華良. 《辭海》對(duì)“編輯”釋義的修改[J]. 編輯學(xué)刊,2000(2):79.

[35] 楊揚(yáng). 論編輯學(xué)的特性[J]. 編輯學(xué)刊,1986(4):15-24.

[36] 李琛. 法的第二性原理與知識(shí)產(chǎn)權(quán)概念[J]. 中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào),2004(1):95-101.

[37] 邵益文. 30年編輯學(xué)研究綜述[J]. 編輯之友,2008(6):95-103.

[38] 沈志宏. 論編輯的主體性創(chuàng)造[J]. 編輯學(xué)刊,1989(1):3-7.

[39] 李琛. 論知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的體系化[M]. 北京:北京大學(xué)出版社,2005:2-3.

[40] 邱聰智. 民法研究[M]. 北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2002:274.

A New Exploration of "Editorial Right" System in Digital Age from the Perspective of Legal Interest——Taking the Relationship Between "Editorial Right" and Copyright as the Starting Point

LUO Ming-dong1, ZHOU An-ping2(1. Law School, Southwest University, Chongqing 400715, China; 2. Research Center for Publishing and Communication Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: The demand for "editorial right" in our country starts with the erosion of the power of management, and it is increasingly urgent to establish a new system in the digital age. The research on "editorial right" in China has probed into the content of "editorial right", but the academic world and the industry still cannot reach an agreement on some basic theories. From the perspective of its relationship with copyright, we can see that the essence of "editorial right" is "editorial right & interest", including copyright and legal interest. Editorial copyright is divided into general copyright and special copyright, and its content is incomplete. The legal interests of editors are composed of the interests generated by the creative activities and the duty activities of editors. Editorial legal interest is in flux in the era of digital publishing, therefore, three core elements must be comprehensively considered for its confirmation: the independence of interests, the classified subject and bounded object of legal interests of editors.

Key words: digital publishing; "editorial right"; legal interest; copyright