基于STEM理念的初中物理跨學科實踐活動

摘"要:本文以“自制簡易密度計”為例,探討如何通過將STEM理念融入跨學科實踐活動的設計與實施之中,為學生建構真實的教學情境。該實踐活動以解決問題為主線,以作品設計與制作為外在表現形式,旨在鼓勵學生運用跨學科知識解決問題,并最終形成具體的作品。這一過程不僅能夠發展學生跨學科知識應用的能力,還能夠顯著提升他們分析和解決問題的綜合能力,同時促進動手實踐能力和創新能力的發展。

關鍵詞:STEM理念;實踐活動;跨學科;密度計

《義務教育物理課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)在課程內容中新增了“跨學科實踐”,要求將物理學與工程實踐相聯系。[1]那在物理教學中如何利用工程實踐來實現跨學科實踐呢?STEM理念下的實踐活動主要以解決工程問題為主線,將科學探究、工程設計、數學方法和技術制作有機統一,以項目學習和工程設計制作的普遍流程作為課程的實施過程,具有鮮明的跨學科實踐特征,高度契合《課程標準》中課程內容的要求。[2]

因此,本文將以“自制簡易密度計”為例,探討如何將STEM理念融入跨學科實踐活動的設計與實施之中。通過這一實例,教師可以引導學生親身體驗跨學科學習的樂趣,鼓勵他們像工程師一樣進行作品的設計與制作,并模仿科學家的研究過程。此學習過程不僅能夠發展學生跨學科知識應用的能力,還能提升他們分析和解決問題的綜合能力,同時促進動手實踐能力和創新能力的發展。本文旨在引導教師,著力培養學生積極的學習態度,以及樂于實踐、敢于創新的精神。

1"以解決實際問題為導向,明確課程驅動任務

教師結合校園生活提出問題:綠色先鋒隊社團想在學校菜園里播種黃豆,如何幫助社團成員選出飽滿的種子呢?

教師引導學生仿照農業實踐中的方法,配制密度大約為1.2g/cm3的鹽水,將種子放入鹽水中。飽滿的種子會沉底,而干癟的種子會漂浮在水面上,從而實現對飽滿種子的有效篩選。

教師展示已配制的濃鹽水,并提出問題:我們如何確定這杯濃鹽水的密度是多少,以及它是否能夠滿足選種所需的標準呢?

學生回答:用密度計測一測。

教師提問:如何設計制作一支“簡易的密度計”呢?

教師通過創設真實情境,從測量鹽水密度這一實際問題出發,引出“自制簡易密度計”的驅動任務。

2"以項目為核心,整合各學科知識進行設計制作

如何設計制作簡易密度計呢?教師將這一項目分解成三個任務。第一,如何利用提供的實驗器材(用氣凝膠封底的塑料吸管、小鋼珠、裝有水和鹽水的量筒)自制一個能在水中豎直漂浮的簡易密度計?第二,密度計測量液體密度的原理是什么?第三,如何給密度計標刻度?學生們圍繞著既定任務,以小組為單位,運用跨學科的知識和技能解決問題。

在自制簡易密度計的過程中,學生利用實驗器材,將小鋼珠放入封底的吸管中,隨后將吸管豎直放入水中。通過調整鋼珠的數量,學生使吸管能夠豎直漂浮在水中,從而完成了一支簡易密度計的制作。

2.1"利用物理知識解釋實驗原理

為了解釋密度計的工作原理,教師可以指導學生進行下一個實驗——將同一支密度計分別放入鹽水和清水中,并仔細觀察實驗現象。隨后,教師引導學生利用物理知識來闡述密度計的測量原理。當密度計置于不同密度的液體(如鹽水和清水)中時,雖然它浸入液體的體積(或深度)會有所不同,但始終保持漂浮狀態。這意味著密度計所受的浮力始終等于其重力。由于同一支密度計的重力是恒定的,因此它所受的浮力也保持不變。根據阿基米德原理有F浮=ρ液gV排,推導出ρ液=F浮gV排,因此密度計浸入液體的體積(深度)越大,液體的密度越小。

2.2"借助數學推理完成工程設計

面對給密度計標刻度這一任務,學生會想到如下解決方法。首先將密度計浸入到已知密度的液體中,比如把已知的水的密度1g/cm3作為基準,將密度計輕輕放入水中,待其穩定漂浮后,學生可以在密度計與水面相平的位置上清晰地標注出“1g/cm3”的刻度。接著,利用已知密度為0.8g/cm3的酒精,將密度計輕輕放入酒精中,待其穩定漂浮后,在與酒精液面相平的位置標注上“0.8g/cm3”的刻度。以此類推,學生可以將密度計放入其他已知密度的液體中,標出更多的刻度。然而,在實際生活和校園環境中,學生可能無法獲得大量已知密度的液體。面對這種情況,一個有效的解決方案是通過理論推導來建立液體密度與密度計浸入液體中深度之間的關系。利用這一關系,學生可以通過觀察密度計浸入液體中的深度來間接地得到液體的密度大小。

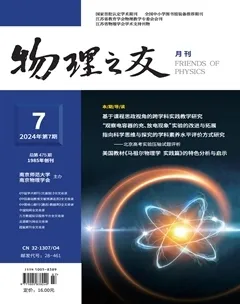

如圖1所示,將密度計分別放入水中和其他液體中。已知水的密度為ρ水,測出吸管浸入水中的深度為h水。設吸管的橫截面積為S,則密度計漂浮在水中時滿足G=F浮=ρ水gV排水=ρ水gSh水;其他液體的密度記為ρ液,已知密度計浸入到其他液體中的深度為h液,則密度計漂浮在其他液體中時滿足G=F浮=ρ液gV排液=ρ液gSh液;結合以上兩式可得h液=ρ水h水ρ液。因此,學生只需測出密度計浸入水中的深度,根據這個推導式就可以在密度計浸入到其他液體時在對應的浸入深度處,標出相應的密度刻度。

2.3"小組合作進行工程制作

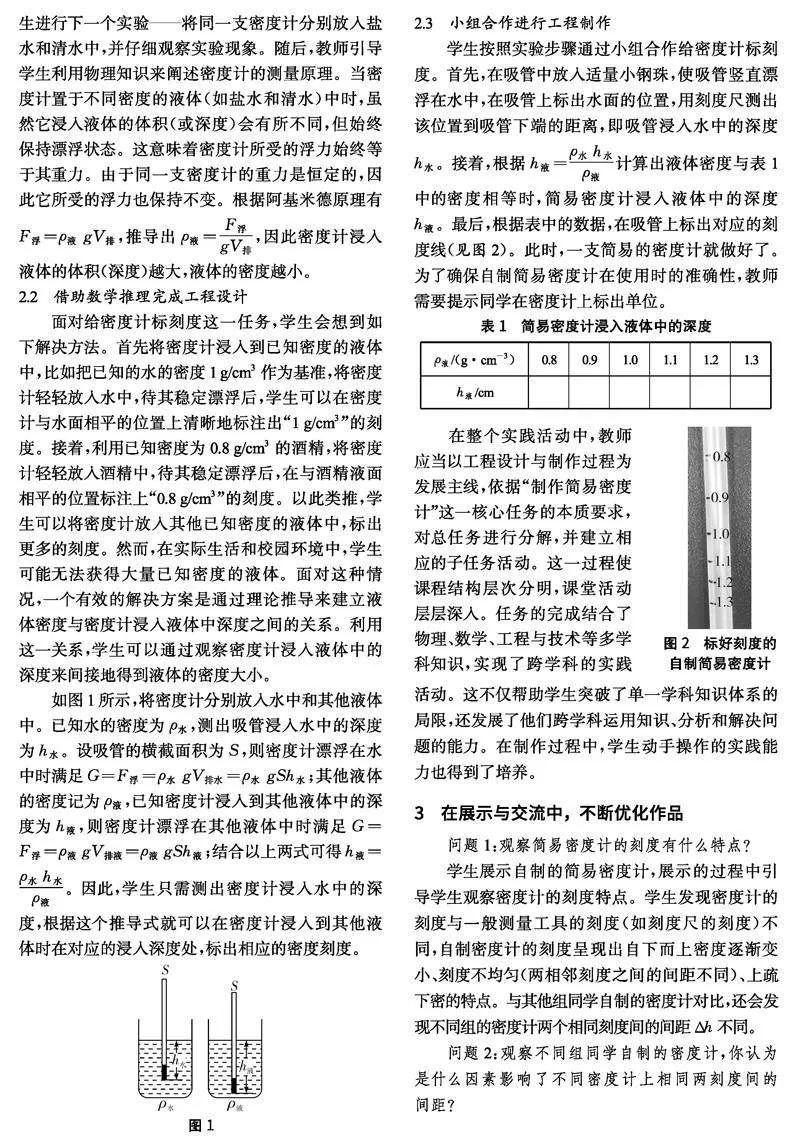

學生按照實驗步驟通過小組合作給密度計標刻度。首先,在吸管中放入適量小鋼珠,使吸管豎直漂浮在水中,在吸管上標出水面的位置,用刻度尺測出該位置到吸管下端的距離,即吸管浸入水中的深度h水。接著,根據h液=ρ水h水ρ液計算出液體密度與表1中的密度相等時,簡易密度計浸入液體中的深度h液。最后,根據表中的數據,在吸管上標出對應的刻度線(見圖2)。此時,一支簡易的密度計就做好了。為了確保自制簡易密度計在使用時的準確性,教師需要提示同學在密度計上標出單位。

在整個實踐活動中,教師應當以工程設計與制作過程為發展主線,依據“制作簡易密度計”這一核心任務的本質要求,對總任務進行分解,并建立相應的子任務活動。這一過程使課程結構層次分明,課堂活動層層深入。任務的完成結合了物理、數學、工程與技術等多學科知識,實現了跨學科的實踐活動。這不僅幫助學生突破了單一學科知識體系的局限,還發展了他們跨學科運用知識、分析和解決問題的能力。在制作過程中,學生動手操作的實踐能力也得到了培養。

3"在展示與交流中,不斷優化作品

問題1:觀察簡易密度計的刻度有什么特點?

學生展示自制的簡易密度計,展示的過程中引導學生觀察密度計的刻度特點。學生發現密度計的刻度與一般測量工具的刻度(如刻度尺的刻度)不同,自制密度計的刻度呈現出自下而上密度逐漸變小、刻度不均勻(兩相鄰刻度之間的間距不同)、上疏下密的特點。與其他組同學自制的密度計對比,還會發現不同組的密度計兩個相同刻度間的間距Δh不同。

問題2:觀察不同組同學自制的密度計,你認為是什么因素影響了不同密度計上相同兩刻度間的間距?

學生觀察不同組自制的密度計,猜想鋼珠的個數(密度計的質量m)、吸管的粗細(密度計的橫截面積S)可能會影響不同密度計相同兩刻度間的間距。

問題3:如何驗證我們的猜想是否正確?

學生利用控制變量法設計實驗,探究Δh與m、S之間的關系。在探究Δh與m的關系時,學生需要在同一吸管中放入不同個數的鋼珠,然后觀測相同兩刻度之間間距的變化。在探究Δh與S的關系時,學生需要在粗細不同的吸管中放入相同個數的鋼珠,然后觀測相同兩刻度之間間距的變化。學生根據實驗方案設計表格進行實驗并得到結論:當密度計橫截面積S一定時,總質量m越大,兩刻度線的間距Δh 越大;當密度計質量m一定時,橫截面積S越小,兩刻度線的間距Δh 越大。

問題4:應用探究結果分析如何使簡易密度計上的兩刻度線之間的間距大一些,以使測量結果更精確?

增大鋼珠的個數或減小吸管的橫截面積。

問題5:增大密度計的質量、減小吸管的橫截面積會使密度計浸入液體的深度變深,從而減小了密度計的測量范圍。我們又該如何改進?

增加密度計的長度,在測量液體密度時用更深的容器。

問題6:增大密度計的長度會使密度計的攜帶不方便,使用更深的容器也會使測量不方便,那還能怎么改進?觀察實驗室的密度計,你有什么發現嗎?

實驗室的密度計在刻度下方增加了玻璃泡,從而減小了密度計浸入液體的深度。通過將密度計分成比輕計和比重計從而減小密度計的長度,比輕計測量密度小于1g/cm3的液體密度,比重計測量密度大于1g/cm3的液體密度。

最后用自制的密度計測量常見液體的密度,如食用油、醬油、可樂的密度,以此完成對密度計的檢驗,再通過測量鹽水的密度,配制密度適宜的濃鹽水選出飽滿的種子。

完成制作后,教師應鼓勵學生對作品進行檢驗和優化。在產品優化和改進的過程中,學生將會直面層層遞進的問題,并為了解決問題而積極思考。在批判與自我批判中、在肯定與自我肯定的發展歷程中,體會工程設計的巧妙,從而培養學生的工程思維。

STEM理念下的跨學科實踐活動是基于項目式的學習方式,為學生建構了真實的教學情境,它以解決問題為主線,以合作探究為基礎,以作品設計與制作為外在表現形式,學生運用工程技術解決問題,最終對真實作品進行展示。在課程的尾聲,學生將展示這些真實的“作品”,并通過作品展示與交流,充分展現他們在學習過程中所掌握的知識與技能水平。STEM教育倡導“學中做、做中學”的課堂教學模式,鼓勵學生積極參與到以項目和問題解決為導向的學習活動中去。這一過程,需要學生綜合運用跨學科知識來應對學習活動中的真實挑戰,進而培養他們的批判性思維、協作精神、創造力、創新意識以及高效的問題解決能力。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:33"-38.

[2]潘芳.基于核心素養的跨學科STEM課程設計與實施[J].現代教育,2021(10):40"-43.

*基金項目:本文系北京物理學會2024"-2025年度教育教學科研立項課題“學生微視頻實驗作業在初中物理教學中的實踐研究”(課題編號:WLXH241084)的階段性研究成果。