留住他們的民主情懷

我 是江蘇濱海縣人,從1994年3月至今一直從事人大工作,回顧一下自己30年的人大工作經歷,所做的最有價值的事情,就是搶救性地收集了我國建國初期各界人民代表會議和二十世紀五六十年代人民代表大會制度相關的1000多件實物資料。其中就有上海市二十世紀五六十年代選民證60張、代表當選證10張、任命證書5張,每張都包含著我對人民代表大會制度的尊重和對當事人的敬佩。我的收藏,也許可以幫助那些已經不在人世的選民、人大代表和人民信任的干部留住當家作主的情懷,為后人留下民主制度發(fā)展的直觀記憶。

元素豐富選民證:見證當家作主的喜悅

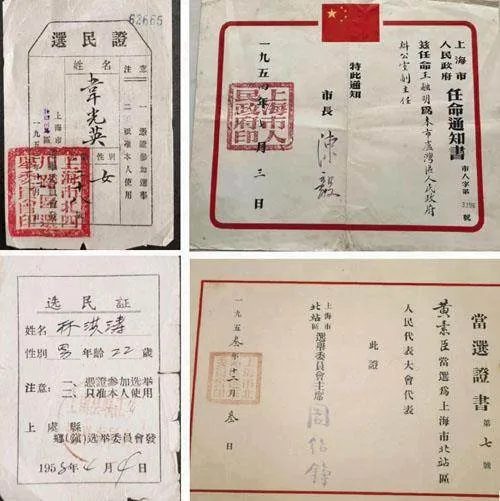

從1953年5月到1954年5月,在全國范圍內開展了基層人民代表大會代表的選舉。上海市是我國當時人口最多、居住狀況最復雜的城市,按照當時的黃浦、老閘、邑廟、蓬萊、嵩山、盧灣等20個市區(qū)和新市、江灣、吳淞、大場等10個郊區(qū)劃定了30個選區(qū),每個選區(qū)設一個人口調查登記站和一個選民資格審查小組,在同一個地方辦公。先辦理人口調查登記,然后辦理選民登記。誰有選舉權,誰沒有選舉權,審查小組面對面地一議就可確定。從我收藏的選民證看,涉及30個區(qū),其中有三個選民令我印象十分深刻。

1925年出生的韋光英解放前是北四川路私立郇光小學的員工,是思想進步的積極分子,帶頭為抗美援朝捐贈自己的全部積蓄。1953年12月,韋光英拿到上海市北四川路區(qū)選舉委員會登記的選民證,成為第一批拿到選民證的選民,她逢人就講,“共產黨領導我們當家作主了”。我還收集到她1956年9月到1987年3月間的5張選民證,遺憾缺少1963年的,我們不難想象她在漫長的歲月里,是如何精心保存她作為新中國選民的民主憑證的。

閘北區(qū)選舉委員會發(fā)給林洪濤的選民證十分遺憾缺失1953年、1956年兩張,以后一張不差。1958年、1961—1980年,林洪濤在浙江上虞縣、紹興市城關鎮(zhèn)等地選舉委員會登記,以后在上海工作生活,1987年3月在川沙縣、1993年在南市區(qū)、1998年12月至2006年12月在虹口區(qū)登記,這些選民證記錄了他在上海多地和紹興工作生活的歷程。長達近50年的歲月變遷,他一直保存著選民證,所差的兩張選民證雖沒有留存下來,但是一生中保存10張選民證的人十分罕見。

籍貫在江蘇無錫縣的華耀良出生于1928年,解放前就在報務局工作,住福州路70號。1953年12月,由工作地和居住地不在一個選區(qū),華耀良在北四川路拿到選民證后,為了不影響自己工作和參加投票選舉,主動到楊浦區(qū)選舉委員會登記,要求在楊浦區(qū)第17選區(qū)參加選舉,1954年1月15日,獲得選舉委員會批準。后來華耀良回到無錫工作,將這張選民證隨身攜帶,保存到今天,見證了上海當時選民登記和選舉工作的嚴謹認真。

由于新中國成立后特殊的歷史環(huán)境,選民登記工作十分認真細致,每張選民證都打印編號,由毛筆正楷填寫,并加蓋端正的方印,投票后都一一加以注明,一絲不茍。一張張小小的紙片,不僅具有選舉權的組織憑證,也是新中國選民的身份證明。

簡潔大方的當選證:再現人民代表的榮光

根據中央選舉委員會選舉法,區(qū)人大代表任職期為兩年,任期屆滿,都要進行普選。當時的選舉與中心工作緊密結合,許多企業(yè)的工人為了迎接選舉,掀起了生產競賽,提前完成了生產計劃。在農村,明確了集中全力進行農業(yè)生產,爭取農作物的豐收,是壓倒一切的中心任務,“搞好生產迎接普選”成為廣大農民的行動口號。堅持選舉與評議干部緊密結合,提出反對官僚主義、命令主義和違法亂紀,候選人的提名和討論,充分表達人民的意見。

從收藏的資料看,閘北區(qū)的黃素臣顯然是深受人民群眾擁護的代表。1953年12月3日,他在閘北區(qū)選舉中被選為第一屆區(qū)人大代表,證書為07號。任期內,他按照代表法規(guī)定的職責,認真走訪調研,1954年7月5日,黃素臣接到閘北區(qū)人民政府通知(第135號),通知他7月10日上午到區(qū)政府大禮堂參加閘北區(qū)第一屆人民代表大會第一次會議,行使人民代表的權力。現存資料表明,他先后當選二、三、五、六屆代表(四屆應當也是當選的),直到1966年5月。應該可以推定,在長達12年多的時間里,他一直得到人民群眾和組織的信任,可見不是一般人,值得繼續(xù)查找和研究。

1917年9月出生的葉潤秋是江蘇武進禮嘉鎮(zhèn)人,1945年畢業(yè)于浙江大學理學院化學系,1957年參與籌建在上海紡織工業(yè)局化纖籌建處,負責錦綸6纖維研發(fā)生產,產品達到當時蘇聯產品標準,從此我國錦綸6傘絲不再由蘇聯進口,解決了軍工產品降落傘絲自給自足的問題,是新中國第一代又紅又專的科技人才。1963年5月30日,葉潤秋光榮當選為上海縣第五屆人大代表,1966年4月在長寧區(qū)再次當選為區(qū)第六屆人大代表。

上世紀70年代初,葉潤秋響應組織號召調到上海石油化工總廠指揮部,參與滌綸、晴綸、維綸纖維等產品的建廠和生產。上世紀80年代先后任總廠科技協(xié)會常務副主席,發(fā)展近20個專業(yè)工程學會,晚年被聘為中國紡織大學化纖專業(yè)碩士、博士學位論文評閱人及答辯委員,經常參加化纖行業(yè)的新產品鑒定會,論證新產品的開發(fā)。每每回憶當人大代表的經歷,他十分感嘆:“那是我們技術人員的光榮,國家是我們自己的,我們是主人翁,可惜我由于工作太忙,沒有履行好人大代表的職責。”

稱呼變化的任命證:體現為民行權的責任

1949年5月27日上海解放,中共中央任命陳毅同志擔任上海市市長,實行一段時間軍管制度,在那個現實環(huán)境中,對上海大局穩(wěn)定十分重要。1949年8月,上海市第一次各界人民代表會議召開。1950年6月,在各區(qū)接管委員會的基礎上,區(qū)人民政府先后成立。作為中國的最大的經濟中心,中國工人階級的大本營和中國共產黨的誕生地,上海長時期是中國革命運動的指導中心。解放初期,需要大量的干部為黨和人民工作,使用和任命干部成為當時重要的工作。

從收藏的資料看,上海市二十世紀五六十年代的任命證書主要以市第一屆人大代表大會為分水嶺,以前以上海市人民政府名義任命,市長陳毅和市人民政府蓋印,市政府及其部門領導由國務院任命,市政府任命局以下干部。

1954年月1月,全市各區(qū)和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)完成第一屆區(qū)和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人大代表的選舉工作。7月,各區(qū)分別召開第一屆人民代表大會第一次會議,選舉產生市第一屆人民代表共800名。8月16日,上海市第一屆人民代表大會第一次會議召開,大會選舉了出席全國第一屆人民代表大會代表和上海市人民委員會組成人員,和上海市政府合署辦公,兩塊牌子一套班子。人民委員會委員的陣容還包括社會各界代表,十分接近今天的人大常委會。接下來任命就順理成章以人民委員會的名義進行。

1955年,國務院頒發(fā)《中華人民共和國國務院關于國家機關印章的規(guī)定》,規(guī)定國家機關公章改為圓形,省部級以上公章中央為國徽,其余機關公章中央為五角星,并且規(guī)定了各級印章的尺寸。上海市人民政府、人民委員會印章改成圓形,中央為國徽圖案。從此,任命證書也就發(fā)生新變化,充滿強烈的新中國人民當家作主的元素。

由于時光久遠,現在很難還原過去的民主故事,但是通過資料,可感知到上海市千千萬萬的選民,通過投票選舉,展示了國家主人的姿態(tài);可以感受到他們對“我們有選舉權和被選舉權”憲法精神充滿自豪……保存下來這些經歷歲月的紙片,經歷“文化大革命” “除四舊”等運動的洗禮,當事人像珍惜自己生命一樣,精心珍藏他們當家作主的憑證,而這些憑證就像民主放射出的耀眼光芒,穿透時空阻隔,照亮他們走過的風霜雨雪,同樣也給我們打造全過程人民民主最佳實踐地的勇氣和力量。