書單

《阿涅斯的海灘:瓦爾達訪談錄》

(美)T.杰斐遜·克蘭 編,曲曉蕊 譯

上海書店出版社

阿涅斯·瓦爾達是大膽無畏的影壇先驅,也是常青的“新浪潮祖母”,更是西方電影史和女性電影史中不可或缺的“電影之魂”。她的創作生涯超過60年,90歲高齡之際仍在進行新的嘗試,影響了無數影迷和后來者。她以豐富自由的形式、自然卻深邃的表達詮釋著電影藝術的真諦。可以說,瓦爾達即創造力和生命力本身。

本書是瓦爾達訪談文章的合集,收錄了1962年-2008年間她接受的21次采訪,涵蓋其電影生涯的完整軌跡和諸部作品,涉及她與“新浪潮”、好萊塢、女權運動、不同社會人群、愛人及家庭間的關系。在瓦爾達跨越半生的講述中,我們得以了解畫面背后的故事、影像傳達的深意,她對電影的熱情從何而來,為何總能從日常中捕捉生活的奧秘,并“在不可能的地方發現美”,而作為邊緣的藝術家型導演,瓦爾達又經歷了哪些困難和苦澀,她從創作和人生中獲得了何種滿足等。打開這一篇篇訪談,就能發現屬于瓦爾達的廣闊海灘。

《創新高地:深圳創新啟示錄》

宋志平、劉科、沈清華 著

中信出版集團

一本書讀懂深圳經驗和模式。作者團隊在大量調研的基礎上,再現經濟特區騰飛脈絡,深度分析政府、市場、企業、人等各要素的良好互動,呈現活力文化的形成要素,面向科技發展與未來,抓取共性因子,多維度地呈現了一個立體的深圳模式,打造中國式現代化建設的有效路徑。

深圳成為世界矚目的創新高地,究竟是怎么做到的?除了政府鼓勵和政策支持外,是如何克服重重困難,探索出來一套行之有效的運行模式,極大地迸發經濟動員力與社會活力,又有哪些共性可以借鑒、參考、推廣?作者宋志平、劉科、沈清華在大量實地調研的基礎上,深度分析政府、市場、企業、人等各要素的良好互動,呈現活力文化的形成要素,并面向科技發展與未來,抓取共性因子,多維度地呈現了一個立體的深圳模式,再現經濟特區騰飛脈絡,打造了中國經濟發展的范本,找到深圳成為世界級創新高地的底層邏輯,為中國經濟發展、社會創新提供有效經驗與路徑。

《毀滅與重生:二戰后歐洲文明的重建》

(英)保羅·貝茨 著,陳超 譯

民主與建設出版社

1945年,戰后的歐洲滿目瘡痍,數千萬人流離失所,重建的需要和東西歐的沖突合成一股強大的動力,推動著歐洲各國領導人、各國際組織及知識分子群體持續思考歐洲文明的歷史和未來。保羅·貝茨以“文明”的概念和話語為線索,講述了歐洲的重建及其政治文化版圖變遷的故事,呈現了另類的20世紀歐洲史。戰爭尚未結束,聯合國善后救濟總署即已成立,與其他國際救濟機構和慈善工作者一道在物質和道德上重建歐洲。為恢復國際司法秩序,戰犯被新成立的國際軍事法庭以反人類罪起訴。在戰爭破壞與核威脅的陰影下,舒適的家庭生活成了歐洲人首要關心的問題,各國都把捍衛家庭價值作為社會文明化的核心,致力于發展社會福利。老牌殖民帝國不甘失敗,試圖通過掠奪殖民地來挽救衰敗的命運,卻不得不面對非殖民化運動的巨浪。而以蘇聯為首的陣營,也在推進物質與道德建設,力圖發展現代化的文明。文化多元主義逐步壓倒了歐洲中心論,世界的文明版圖朝著多文明共存的方向演變。“9·11”事件、主義和難民危機再次喚醒了人們對文明遭受威脅的恐懼和不安,各種保守勢力趁機將“保衛文明”作為分裂和進攻的借口。重新審視“文明”的內涵,或許能夠幫助人們跨越民族、國家和政治的藩籬,構想國際合作與和平的圖景。

《江南困局:晚明士大夫的危機時刻》

唐元鵬 著

廣東人民出版社

江南,一個長期以來繁華富庶、文風昌盛的地區,士大夫,封建王朝里一個盡享榮華、地位超然的社會群體,在晚明政事紛紜、世風日下的時代大勢下,都難逃傾頹的命運。六個顯赫的士大夫家族,為何成了刀俎下的魚肉?董范之變——湖州兩大縉紳世家遭逢滔天巨禍,董家家財散盡,范家狀元自縊,江南社會山雨欲來。荊熊分袒——宣城一件風化案,秀才興風作浪,世家相互傾軋,朝野環環緊扣,鄉間之火燃燒著京師朝局。火燒董家樓——一場婢女引起的糾紛,讓董其昌家百幢華廈,一夜燒成白地,誰才是真正的幕后黑手?鄭鄤凌遲——“惑父杖母”被判凌遲,鄭鄤是黨爭下的犧牲品,還是“坑爹”的忤逆惡人?夜掘周家墳——當“胥吏均衡”被打破后,沒有人是安全的。皇帝、官僚、胥吏、豪奴造好的火盆只差一顆火星。王氏復仇記——逼死王氏丈夫的是一門四進士的縉紳世家,她定要為夫報仇,堅信飛蛾撲火也能閃出一瞬的光輝。

本書聚焦于晚明時期六個圍繞江南士大夫發生的故事。在歷史的主流敘事中,這些普通個體的聲音極其微弱,但作者深挖時人檔案文書,以生動、細膩的筆觸力求還原真實的人物故事,帶領我們于歷史細微處,感知大時代之下每個人的生死抉擇。

《教育新語:人工智能時代教什么,怎么學》

(美)薩爾曼·可汗 著,萬海鵬、王琦 譯,余勝泉 審校

中信出版集團

本書是一部深入探討人工智能如何變革教育,幫助家長和老師刷新教育思維和教育方法的重磅著作。作為全球最大的非營利教育機構——可汗學院的創始人,薩爾曼·可汗通過自己試用GPT4等最先進的人工智能大模型的獨特經驗,不僅回答了家長和教育工作者關心的“在人工智能時代應該教什么”和“如何有效學習”這兩個核心問題,還提供了大量具體的案例,展示了人工智能在家庭教育和課堂內外的實際應用。

從個性化學習到智能輔導,從課程設計到評估方式,本書全面剖析了人工智能技術在教育中的潛力與挑戰。閱讀《教育新語》,您將了解到:人工智能如何為學生提供個性化的學習體驗,激發無限潛能。智能工具如何幫助教師優化教學方法,提高教學效果。家長如何利用人工智能資源,支持孩子的全面發展。未來教育的發展趨勢和創新模式。無論您是關心孩子教育的家長,還是致力于教育改革的工作者,本書都將為您提供寶貴的見解和啟示。讓我們一起勇敢擁抱人工智能,培育面向未來的競爭力。

《鄉村紀事:新型集體經濟為什么行?》

嚴海蓉、高明、丁玲 著

中信出版集團

2017年,黨的十九大報告提出“實施鄉村振興戰略”,“要堅持農業農村優先發展,按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化”。那么在鄉村基層的實踐中,實現這些目標要如何破局,要以誰的力量為核心呢?這正是本書作者希望通過實地調查尋訪回答的問題。沿著這一思路,作者用數年時間深入鄉村,走訪調研,足跡遍布大江南北,經過梳理和總結,形成了對當前中國鄉村新型集體經濟實踐的基本認識。所謂“新型集體經濟”,其關鍵在于明確,誰是實現鄉村振興的主要力量,誰是鄉村社會的主體,如何真正實現鄉村經濟的可持續發展。通過講述七個真實的鄉村故事,作者認為,新時代社會主義農村振興發展的內在力量,是重新激活的村集體。鄉村要發展,不可能依靠分散的小農戶,也不能只依靠某個“能人”和大戶,更不能簡單等著資本下鄉或城市的反哺輸血。村民要真正組織起來,在村集體的領導下,以整體的角色投身到現代化建設和市場的潮流中去,真正把握住振興發展的主動性。

《時代造就了李書福》

陸濤 著

人民文學出版社

本書為傳記文學,講述吉利汽車創始人、著名企業家李書福的個人成長,以及吉利汽車的發展歷程。李書福1986年創辦吉利汽車,2016年被評為第三屆全國非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者,2018年被授予改革先鋒稱號,并獲評民營汽車工業開放發展的優秀代表。從一個放牛娃成長到民營汽車領軍人物,李書福是改革開放大潮中“時代造就的企業家”典型。他從14歲騎自行車載人掙錢,到游走街頭給人照相;從生產電冰箱配件,到創立北極花電冰箱廠;從深圳大學求學,到創建以裝飾材料為起點的吉利,一路逆襲。此后,他造摩托車、造汽車、收購沃爾沃、造甲醇汽車,乃至成功發射吉利衛星。作者陸濤與李書福有20多年友誼,以作家的視角、文學的筆法,向讀者呈現了李書福在時代中的成長,并在敘述中融入對企業家品質和企業精神的分析。本書不僅是以奮斗為底色、夢想為支點、報國為情懷的傳記文學,也是以時代為坐標,記錄和反映時代精神的作品。

《想吃好的:明清中國的稻米種植和消費》

張瑞威 著

北京師范大學出版社

本書主要介紹中國傳統的稻米種植和消費,其中很多內容集中在明清時期。不過作書的緣起,是來自筆者所關注的20世紀50年代江南人和廣州人對食用稻米的態度。大多數歷史研究都是順時而寫。但在本書中,筆者決定先介紹結果,原因之一,是費孝通對其親歷其境的江南稻米耕作的情況做了非常清晰的敘述,很值得鋪陳出來,讓讀者有一個大概了解;另外更重要的是,讀者將可以見到,即使到了現代,華南的城市人口對食用稻米仍然有著一種牢不可破的堅持。

糧食的主要功能,是為了養活人類。究竟一個人吃多少才夠?一方面是營養問題,一方面也是習慣問題。如何能保障一個人吃夠?這里涉及到了主食和雜糧、不同品種的稻米的產出問題。如果其中再加上對于不同品種稻米的口味選擇問題呢?圍繞這幾個問題,本書對于明清長江中下游地區在稻米種植方法上的差異進行了探討,通過華南的糧食種植和消費的個案、長江流域糧食種植和消費的個案論證稻米的商品化以及長途貿易的出現等,以此探討影響長途稻米貿易量的主要因素,尤其稻米貿易是如何在“互通有無”——長途貿易應該自由地存在、“養民”——政府的倉儲制度兩個看似矛盾的傳統觀念下得到發展的。

《有為:漢武帝的五十四年》

戴波 著

北京聯合出版公司

本書以漢武帝劉徹在位的五十四年作為時間引線,構成一部清晰、充實的漢武帝時代編年史。作者以當時的時間節奏書寫當時的歷史,將符號化的漢武帝復原為血肉豐盈、靈魂復雜的劉徹,也描摹了急劇變化的時代中的眾生相。經由本書,每個人都會看到不同的漢武帝,看到不同的漢武帝時代。喜歡英雄敘事的,看到了青年英豪;沉湎悲情主義的,看到了落拓老將;抱持大國情懷的,看到了煌煌盛世;慣于悲天憫人的,看到了無名蒼生。

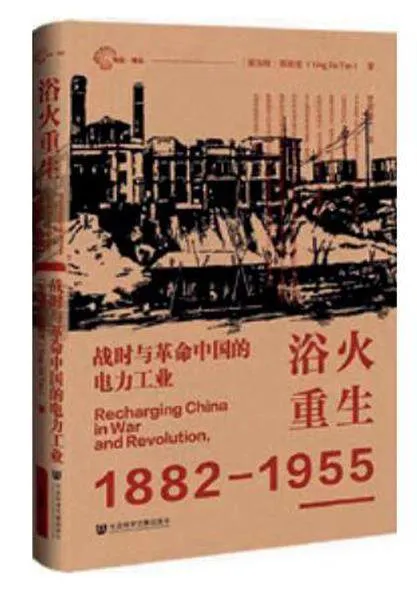

《浴火重生1882-1955:戰時與革命中國的電力工業》

(新加坡)陳穎佳(YingJiaTan) 著,甘麗華 譯

社會科學文獻出版社

本書選取了近現代中國電力工業發展目前的七次停電危機,以豐富的史料、流暢的敘事,勾勒出電力這一脊梁行業在中國從無到有,從地方標準林立、無法互通互聯到形成統一國家電網的過程。

從上海租界建成中國第一座電廠,到五卅運動中電力供應成為各方談判的籌碼、湖州絲廠以電力為杠桿實現地方利益與國家意志的博弈,再到全面抗戰期間艱難的自發電、民國時期的三峽水電之夢、國共內戰時期雙方電力政策的失與得、新政權在1950年代初期以嚴密的“高峰負荷管理”應對電力供應之不足——這是電的歷史,也是中國現代化的一個側影。