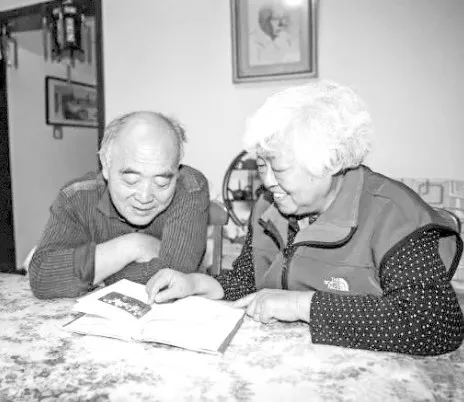

葉圣陶飯桌上的教育經

爺爺葉圣陶到北京任教育部副部長的第3年,我出生了。因為他太忙,我們的相處并不多,更不用說他對我有什么“耳提面命”的教育了。后來總有人問我:“大教育家葉圣陶是怎樣教育孩子的?”我想了又想,實在總結不出條條框框的法則來。倒是小院里的那張八仙桌,像個臨時課堂,留下了很多瑣碎記憶。

在八條胡同里,一大家人每天都要圍著八仙桌吃晚飯。首先,入席就是要講規矩的。爺爺和奶奶先坐,小輩們再依次坐下。后來孫輩越來越多,幾個小的只能輪流上桌。

爺爺在八仙桌上教我識字。印象最深的是在冬天,北京燒爐子,屋內暖和些。爺爺一回家就換上棉袍,在八仙桌前坐定,掏出幾張識字卡片——他將用過的臺歷裁成方紙,拿紅色的毛筆寫上字,教我認。

當然,爺爺也有嚴厲的時候。有一次,我急匆匆扒拉了兩口飯,放下碗筷蹦跶著離開,不小心“咣”的一聲摔了門。爺爺“噌”地起了身,厲聲叫住我:“重新關一次門。”結果他越嚴厲,我就跑得越快,躲到了北屋,不肯出來。爺爺吃完飯,跑去北屋,揪著我的耳朵,一字一句地要求我“把門再關一次”。我只能老老實實,輕手輕腳地又關了一次門。這件事情我現在想起,仍然記憶猶新。

這些零零碎碎的生活日常,就是爺爺的“教育”。他總在細微的地方嚴厲苛刻,跟我們較勁兒,卻從不列什么書單,也不過問我們的成績。1968年上初一的我去陜北延安插隊,姐姐葉小沫已經到了黑龍江依蘭,爸爸去了河南“五七”干校,一家人南北東西,互通消息全靠寫信。即便如此,爺爺每次回信,都要先一一挑出錯別字,發現用法不當的詞,還要仔細分析一番,叮囑完畢,再進入正題。

爺爺說過:“我想,‘教育’這個詞,往精深的方面說,一些專家可以寫成著作,可是就粗淺方面說,‘養成好習慣’一句話也就說明了含義。”

他的寵愛很講原則

爺爺很少責罵我們,那次揪耳朵,是我這一生中唯一的“體罰”經歷。但他有股勁兒,總讓我有點怕。在爺爺面前,我都畢恭畢敬的。直到他退了休,我已經成婚,想找他討一幅筆墨來,憋了好久也不敢開口。媽媽替我向爺爺求了字,他拎著字來問我:“為什么不自己跟我說,我有那么可怕嗎?”

后來我們這些后輩們在一起回憶,都說其實爺爺也有寵孩子的一面。

爺爺喜歡看電影,20世紀30年代,物資相對匱乏,他就經常帶孩子“奢侈”一把,去電影院飽眼福。父親曾回憶,那時的電影院里都有托著盤子的服務生,專賣西式糖果和冷飲。每場演到一大半,銀幕上閃過“休息五分鐘”,爺爺就大方地拿出兩角銀元,買來紙杯冰激凌,每人都有一份。

姑姑至美是爺爺奶奶唯一的女兒,爺爺對她疼愛有加,有一次竟然想著要親自給她做一身衣裳。他頗有興致地叫來至美姑姑,在她身上比劃一番,又拿報紙折出樣子,用別針固定住。被一身報紙裹住,姑姑渾身不自在,結果一抬手,報紙全破了。爺爺說:“重來!”折騰了好幾次,他終于勉強裁出一件“不太合身”的大衣。后來,姑姑專門寫了一篇文章《一件大衣》,寫爺爺看著自己做的大衣,“沮喪得不得了”。

叔叔至誠挨打最多。他是家里的“人來瘋”,來客越多,就越鬧騰。奶奶為了安撫他,準備了一些水果罐頭,哄他去廚房吃。爺爺卻是該打就打。這一點,我父親印象特別深——弟弟每次挨打,身為長子的父親都要在一旁看著,這叫“陪打”。

但其實爺爺用另一種方式“寵”著這個小兒子。讀高中時,他在作文里發牢騷:語文老師、數學老師各有各的要求,一天滿滿當當,根本記不住……好像學習就是為了應付老師。書不想念了,要退學!爺爺看了作文,居然不急不氣,說道:“不念就不念了吧。”于是,他給至誠叔叔辦了退學手續,連這篇作文都被刊發到了《中學生》雜志(葉圣陶主編)上。“高中肄業”的叔叔,被爺爺送到上海開明書店打雜工,駐守庫房,整理雜書。結果,叔叔將庫房里的書看了個遍,后來自己也寫出不少好作品。

經此一事,輟學便成了我家“沒什么大不了的事情”,也延續到了孫輩。我大哥三午5歲半時,被送進一所小學的幼稚班,回家常常又哭又鬧,想來是受了嚴師的責備。有一回,這位嚴師在他的成績單上批了8個大字:“品學俱劣,屢教不改。”爺爺看了,回敬了8個大字:“不能同意,尚宜善導。”讓接送三午的阿姨捎了回去。這位嚴師看了問她:“他們一家是不是都有神經病?”

后來我們都明白了爺爺的苦心,他絕不是一味地慣著孩子胡鬧,作為一名教育家,他由衷地認為不只有念書才能稱得上“教育”。

有生活情趣的老頭兒

爺爺是一個事無巨細嚴厲又自律的教育工作者,也是個有生活情趣的老頭兒。

他酷愛喝酒——6歲跟著他的父親學喝酒,兩年不到,父子倆打成了平手。上學后,他以喝酒自夸:“兩斤不在話下。”在《中學生》雜志任主編時,他和開明書店創辦人章錫琛、老友王伯祥聯合發起了一個“酒會”。爺爺被推舉為會長,還正兒八經立下“章程”:一頓能喝5斤以上紹興黃酒者,才能成為會員。平素好酒的書畫篆刻家錢君,聽說有這樣一個酒會,想要入會。但他的酒量只有3斤半,于是想請會里的人通融一下。爺爺聽說后,打趣說:“那就先做預備會員吧。”還鼓勵他:“要鍛煉酒量,早日把‘預備’兩個字拿掉才好。”

在我的印象里,除了早飯,爺爺頓頓有酒。我父親陪他喝,但從不碰杯,各自斟酒,一小口一小口地品。他其實是借著喝酒和我們聊天,聊天南海北、天文地理、時事新聞,跟我們打聽周圍的新鮮事。一頓晚飯總要吃上一兩個小時。

爺爺晚年身體出了點小毛病,最初酒還是照喝不誤,逐漸減到每頓小半杯。老人家說:“喝了80多年,如今要算總賬了。”1984年,爺爺住院做手術。北京醫院的吳蔚然副院長跟他打趣:“我這里有一瓶國外帶回來的白蘭地,等到出院你拿回家好好開胃。”這自然是吳院長開玩笑,爺爺回家后十分自覺地把酒戒了。

酒不喝了,老友相繼離世,健在的大多身體欠佳,窩在家里養病。一時間,生活變得單調。書桌上空空蕩蕩,沒有書也沒有筆——因為視力衰退,看書寫信都不行了。聽覺也越來越模糊,廣播里的播音員好像傷風了,齁著鼻子講話。老人家自己說:“通向外界的兩個窗口,漸漸地關上了。”