基于地域文化與場所精神的國際會議中心景觀環境設計

摘 要:當前社會向著國際化發展,而國際會議中心是各國交流的橋梁,也是展示東道國文化魅力的重要窗口。在此背景下,本文結合廣州白云國際會議案例,詳細說明國際會議中心的發展趨勢和景觀設計要點。在此期間,介紹如何融入地域文化以及當前的先進理念,以此提升空間的藝術性、文化性與綠色環保理念的價值,促進不同國家文化的交流和相互之間的可持續發展。

關鍵詞:地域文化;場所精神;景觀環境設計

1 前言

國際會議中心作為重要的公共空間,其設計需要滿足功能需求,更要體現出地域文化的獨特性和場所精神的內涵。其中地域文化是指一個地區在長期發展過程中形成的獨特的文化特征;而場所精神則是指一個地方所特有的氛圍和情感體驗。將這兩者融入會議中心的景觀環境設計,能夠提升空間的藝術價值、文化價值,還可增強訪客的體驗感和歸屬感。

2國際會議中心的發展趨勢和景觀設計要點

國際會議中心景觀起源時間較短,在深入調研了國內近幾年最具代表的有杭州國際博覽中心(G20峰會)、青島國際會議中心(上合峰會)、北京雁棲湖國際會議中心(APEC北京峰會)、廈門國際會議中心(金磚峰會)等一流國際會議中心,總結出了許多寶貴的經驗。國際會議中心景觀不同于公園、景區等景觀,它具有較強的時效性、功能性,也需要充分體現地域性、國際性,且國內供參考的案例也不多。中國是舉足輕重的世界大國,新時代中國特色大國外交需要多個能夠召開國際峰會的地方和舞臺,后續中國會對能承辦國際高峰會議和外事活動的會議中心景觀設計需求會增加。

國際會議中心主要向著以下幾個方面發展:(1)多功能化。國際會議中心向著集會議、展覽、商務、娛樂等多種功能于一體發展。(2)綠色環保。使用可再生能源、節能建筑材料、綠色植被覆蓋等措施,以減少對環境的影響。(3)科技智能化。通過智能系統實現會議室的自動化管理、提供高速網絡連接、使用虛擬現實技術等,提高會議效率和參與者的體驗。(4)人性化設計。提供無障礙設施、舒適的休息區、多樣化的餐飲選擇等,以提升用戶的舒適度和滿意度。

廣州白云國際會議中心總體設計以“云山疊景”為理念,在整體布局上將中國傳統的禮儀型制與嶺南園林的特色相融合,展示出嶺南地區獨有的自然風光和人文情懷。對于建筑造型的設計,形態宛如一棵大榕樹,以其蓬勃的生機和舒展的姿態,成為生活中的藝術品,象征著廣州這座城市不斷向上、向外拓展的活力。此外,科學利用周圍的自然景觀,特別是云山的壯麗景色,將其引入到會議中心的每個角落,使人們能感受到云山的氣息,仿佛置身于山水之間。

3廣州白云國際會議中心景觀設計項目概況

廣州白云國際會議中心景觀設計項目由何鏡堂院士領銜主持設計,該項目位于廣州傳統中軸線和白云山西麓交匯處。地塊南臨廣州白云國際會議中心一期,北側為規劃用地,東接白云山及大金鐘水庫,西側為云城東路。用地東西長度約385米,南北長度約510米,園林總設計面積約17萬平方米,從設計到落成歷經3年時間。

景觀設計在塑造新嶺南地域文化特征時,還通過“依山勢、理水系、引綠脈、通視廊”的方法來梳理場地關系,營造出山環水抱的場域格局。其中依山勢的設計使得場域與毗鄰的白云山融為一體。在設計中,人們可以感受到大自然的魅力和力量,欣賞到白云山的美麗景色。理水系的設計使得景觀水系與大金鐘水庫的水脈相互呼應,形成了云山珠水的格局,促使人們可以欣賞到水面上波光粼粼的景象,感受到水的流動和變化,聽到水聲潺潺的聲音,給人寧靜致遠的感覺。引綠脈的設計將白云山的綠脈引入整個大會議園區[1]。

4基于地域文化與場所精神的國際會議中心景觀環境設計構思

4.1地域文化的相關理念

地域文化代表一個地區的獨特文化特征,涵蓋了該地區的歷史、傳統、習俗、藝術和建筑風格等多個方面。在設計國際會議中心景觀時,應將地域文化融入景觀中。在此期間,可通過運用地域文化元素表達文化性。例如,可以選擇當地的傳統圖案或符號,將其融入景觀設計中。這些圖案或符號可以出現在地面鋪裝、雕塑、壁畫等方面,使人們在進入國際會議中心時,立刻感受到濃厚的地域文化氛圍。此外,還可以通過設置一些展示當地歷史和文化的展覽區,讓參觀者更加了解和欣賞當地的文化。還可以利用現代藝術手法,將自然元素與建筑相結合,創造出獨特的視覺效果。

4.2場所精神的體現

對于場所精神,可以運用自然元素營造。其中包括使用水體、植被和地形等元素。通過精心設計,創造出與周圍自然環境相融合的景觀環境,讓人們感受到與大自然的親近和連接。還可以通過設計與當地居民互動的空間增強場所精神的體驗。這些空間可以是廣場、花園或休閑區等形式。在這些空間中,人們可以進行各種活動,如散步、休息、交流等。

5基于地域文化與場所精神的國際會議中心景觀環境設計要點

5.1景觀理念

廣州白云國際會議中心景觀以“國風粵韻”為設計理念(如圖1),此過程通過了精細的規劃和布局。首先,注重外部環境的打造。在設計中充分考慮周邊的自然和文化因素,力求使國際會議中心與周圍環境和諧共生。其次,內庭院的設計通過打造,營造出寧靜、舒適的氛圍,讓人們在忙碌的工作之余,能夠找到放松身心的空間。最后,觀景平臺的設置讓人們能夠俯瞰整個國際會議中心的美景,感受到城市的繁華與活力。在設計過程中,充分考慮地域文化的特色和場所精神的體現,使其成為具有獨特魅力的空間[2]。

5.2外部景觀節點

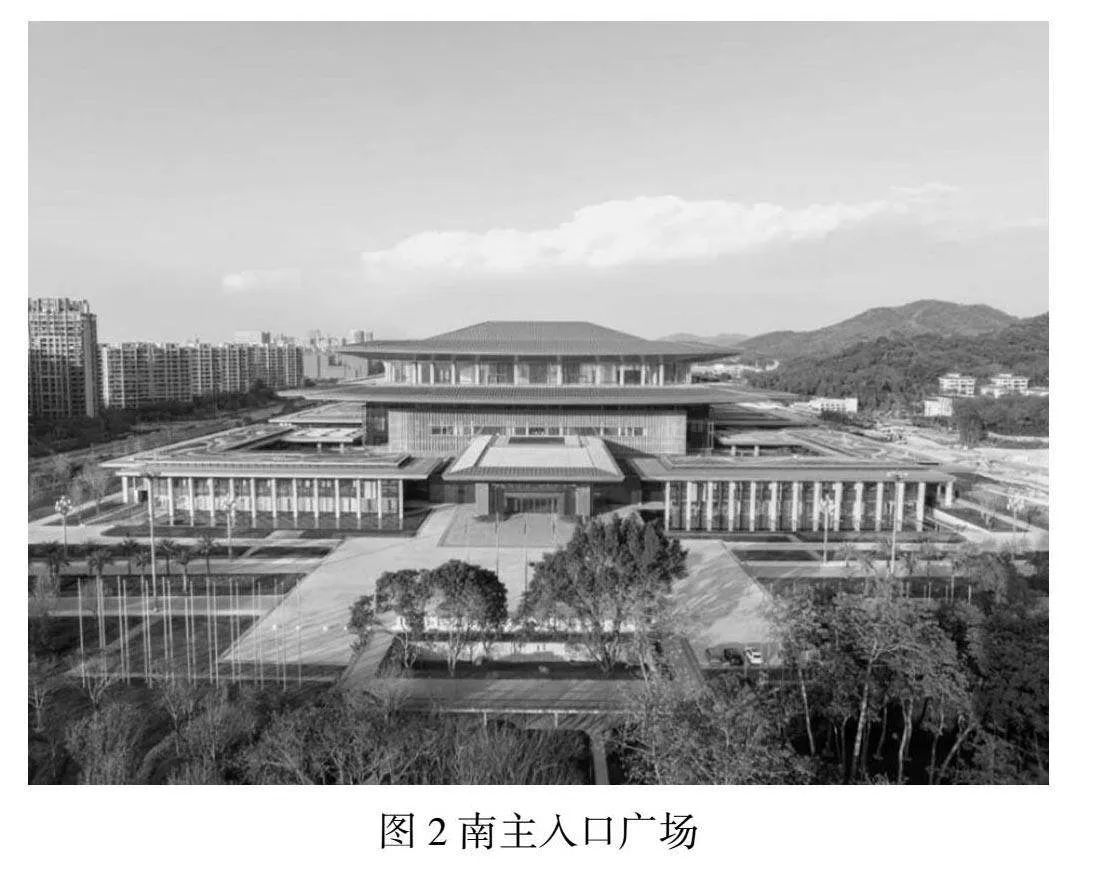

5.2.1一境

在設計一境“國風迎賓”(南主入口廣場)時,考慮到高規格會議及日常運營的各種需求。此區域需要接待主賓、貴賓,紅毯閱兵,室外合影,升旗儀式等高規格禮賓活動,還要滿足后勤、媒體和安保等多種流線的需求(如圖2)。為此,要營造恢宏博雅、大氣凜然的首層外環場域,在此期間精心設計細節,使整個空間充滿莊重而優雅的氛圍。其中,通過巧妙的布局和設計,使得整個迎賓區域顯得寬敞明亮,給人宏大的感覺。無論是高聳的柱子還是寬闊的大廳,都展現出建筑的壯麗氣勢,給人們帶來震撼和敬畏之情。同時,選擇具有中國傳統文化元素的裝飾品,如中國結、山水畫等,以展現中國的國風之美,向來賓傳遞文化的氣息,使其感受到中國的獨特魅力。為了滿足不同流線的需求,設置專門的接待區、休息區和媒體區。

5.2.2二境

在二境中,設計團隊以“粵韻致景”為核心理念,根據庭院功能及視線屏障等需求,設計三個不同主題的內庭院景觀,精致典雅,會聚粵韻廣境。以“國家—故鄉—世界”的故事線,串聯同一母題下三個風格鮮明、各具特色的內庭院空間,同時為首層各個會議區形成位置定位的辨識度。

例如:東入口庭院展示國家山河之美,其以廣東唯一的世界自然遺產丹霞地貌為靈感,通過師法自然、移天縮地、以小見大的傳統造景手法,體現紅巖綠翠、山水相映的南粵特色,向世界展現中國山河之美。山體通過現代數控技術,模擬丹霞地貌特有的身陡、頂平、麓緩的形態特征,呈現一個色如渥丹、燦若明霞、一眼丹霞的場景,打造全國首個以丹霞地貌為主題的特色庭院。

5.2.3三境

在廣州白云國際會議中心案例工程中,應充分考慮建筑內外的景觀視線連通性。在二層平臺上采用簡潔的鋪裝方式,并利用微地形造景手法,打造出曲徑通幽、移步換景的效果。盡管覆土條件極其有限,但通過精心挑選的小喬木和灌木,成功地營造出自然而宜人的氛圍。當游客沿著曲徑漫步時,會發現景觀隨著步伐的移動而變化,仿佛置身于充滿驚喜的自然迷宮之中。這種設計不僅能夠增加平臺的趣味性,還可以使得整個空間更加生動、活潑。而在三、五層平臺上,更是巧妙地利用地勢的優勢,通過精心布置的視線引導,使游客能夠牽林挽翠,登高眺望遠方的白云山和金鐘水庫。

5.3設計中的文化運用

廣州白云國際會議中心景觀設計中巧妙運用文化元素。以南區公園為例,其將古代文人墨客所崇尚的“曲水流觴”雅義融入其中,將蜿蜒的水脈引入場地,仿佛是流動的水墨畫卷。這些水脈與金鐘水庫的水系形成呼應,更是通過旱溪雨水花園的形式,將整個公園打造成會議區的后花園。在北廣場中,同樣注重文化的傳承,對其進行堆山造林,延續白云山的山勢,使得整個場地形成背山面水的風水格局。站在北廣場,眺望著遠處的山巒和近處的水面,仿佛能感受到古人對自然的敬畏和對生活的熱愛。對于東庭院的設計,將嶺南園林的精髓展現給VIP貴賓,使其在繁忙的都市生活中也能領略到傳統園林的韻味。庭院中的汀步、平橋、假山徑等景觀游線,不僅豐富庭院的可游性,更讓人們在漫步其中時,感受到嶺南園林的獨特魅力[3]。

5.4綠色環保場所精神

廣州白云國際會議中心的景觀設計還體現了綠色環保的場所精神,該設計采用圍院式布局,通過挑檐形成的自遮陽體形,有效地塑造了建筑周邊的微氣候。在陽光照射下,挑檐能夠遮擋部分陽光,減少熱量的直接輻射,從而降低室內溫度,改善局部熱環境。另外,為貫徹落實習總書記關于“綠水青山就是金山銀山”的生態理念,場地與原白云國際會議中心一期云山公園完全保留了原有的軍民共建林,新種喬木301株增加綠量,同時增加雨水花園等海綿城市設施,消化場地徑流。以最生態的設計手法,打造了一片郁郁蔥蔥的廣州白云國際會議中心后花園。

6結論

國際會議中心的景觀在具體設計期間,結合廣州白云國際會議中心設計理念,通過多專業的緊密協作和對傳統嶺南園林文化的創新性融合,成功實現新嶺南會堂園林景觀的一體化設計。此成果全面體現高品質和高水準的設計要求,對未來同類型建筑景觀設計具有重要的借鑒意義,并為新嶺南園林的創新與發展提供了廣闊的思考空間,有助于推動嶺南園林文化在新的歷史條件下的傳承與創新。

參考文獻

[1]黃曉倩,蔡峰,姚樹杰,等.低碳理念在廣陽島國際會議中心景觀園林植物設計中的應用[J].工程技術研究,2022,7(23):179-181.

[2]張修江,宗旭才,楊東軍.歸隱山澗、碧水相伴——遼寧省國際會議中心設計[J].建筑技藝,2022(S2):60-67.

[3]遲新德.遼寧東郊國際會議中心道路綠化與景觀設計[J].遼寧林業科技,2021(02):56-57+75.