不死的“叢林眼鏡蛇”

IMP/BAP的3個創(chuàng)新

雖然IMP/BAP在軍事和商業(yè)上并不成功,但它確實是一項革命性的設(shè)計,在多個方面都領(lǐng)先于時代,遠非“特立獨行”一詞能夠概括。

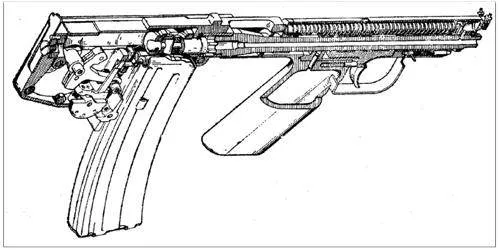

首先,它是一種純粹的“無托”武器。該槍不僅沒有槍托,而且彈匣、主要的動作機構(gòu)都位于小握把后方。就設(shè)計年代來說,采用無托結(jié)構(gòu)本身已經(jīng)是一種大膽的創(chuàng)新。盡管“無托式”(Bullpup)一詞在1950年代就已經(jīng)出現(xiàn),但當時它只是指帶有某種特殊形狀握把的手槍。在那之前,無托武器非常罕見。已知最早的例子是1901年由英國的穆伯雷·戈爾·法夸爾設(shè)計的桑尼克羅夫特栓動步槍,其目的是縮短全槍長度,以適合騎兵使用。隨后是日本在1935年左右設(shè)計的南部試制1型沖鋒槍,該槍的50發(fā)弧形彈匣直接插在小握把中。第一款正式列裝的無托槍,則是德國占領(lǐng)捷克斯洛伐克后生產(chǎn)的PzB M.SS.41反坦克步槍,不過該槍屬于特種武器,產(chǎn)量不大。二戰(zhàn)結(jié)束不久,英國率先研制出EM1 7mm無托步槍,同樣未予列裝。無托步槍真正成為潮流,是在1970年代末法國FAMAS和奧地利AUG出現(xiàn)之后,這種布局才逐步被現(xiàn)代突擊步槍廣泛接受并應用。因此,在1968年IMP項目設(shè)計中采用無托結(jié)構(gòu),在當時絕對有超前眼光并需要一定魄力。當然,設(shè)計團隊作出如此選擇,很大程度上是為了滿足甲方苛刻的尺寸及質(zhì)量指標,在此限制下還要保持280mm的槍管長度,唯一的辦法就是采用無托結(jié)構(gòu)。在這兩個方面BAP其實相當成功,在此之前或之后設(shè)計的任何其他發(fā)射5.56×45mm或類似口徑槍彈的武器都無法與之相比。

其次,它真正實現(xiàn)了左右手通用。這不僅是因為沒有槍托,更重要的是,該槍的握把連同扳機部分并不是固定的,可圍繞槍管左右旋轉(zhuǎn)一定角度,同時彈匣與機匣的位置固定,可根據(jù)使用者的需要,處于持槍手左右任意一側(cè),這也是該槍與其他武器最大的區(qū)別。這種設(shè)計主要是考慮到飛行員求生武器的特殊應用場合,在接受救援時使用者往往一只手已被占用,如需要拉著直升機艙門上的固定裝置,只能用另一只手握持武器并射擊。另外,當使用者一側(cè)手臂受傷時,仍可以用另一側(cè)手臂單手進行操作。不過,雖然BAP的握把可繞槍管轉(zhuǎn)動,但真正射擊時也需要固定在3個位置,即正下方、偏左側(cè)40°、偏右側(cè)40°,由使用者根據(jù)實際情況以及個人射擊習慣自行調(diào)整。

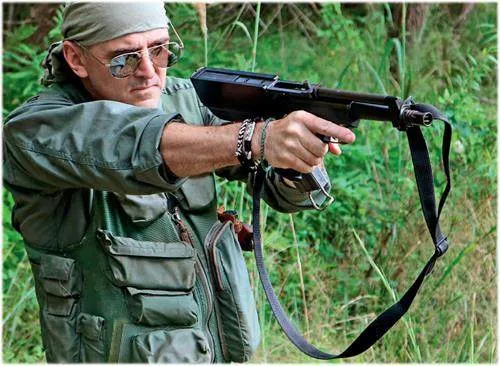

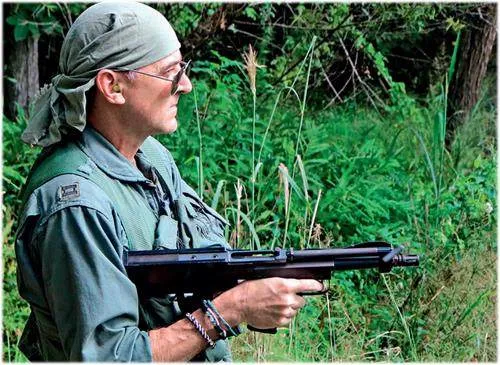

也正因為如此,BAP的射擊姿勢十分特別。該槍沒有槍托或前握把,因此無法采用通常的抵肩射擊姿勢,一方面操作起來十分別扭,且無法使用機械瞄具,另一方面該槍的拉機柄和拋殼窗均在機匣正上方(少數(shù)產(chǎn)品拉機柄位于機匣左側(cè),但拋殼窗仍在上方),如果臉部貼近機匣,槍口火光和噪聲讓人難以忍受,射擊時來回運動的拉機柄距離使用者眼睛最近處只有不到20mm,還存在被彈出的空彈殼打臉的風險。所以,該槍通常只能單手射擊。這又包括2種方式,一種是將持槍手臂伸直,讓武器遠離身體,機匣一側(cè)搭在肘彎處,也可以用非持槍之手將其壓住或握住彈匣,使槍身更加穩(wěn)定,但這種姿勢使用者容易疲勞,難以長時間持槍。另一種是最常見的,類似于二戰(zhàn)期間常見的腰際射擊姿勢,也就是將持槍手臂收回,緊貼身體一側(cè)腰間,同時將機匣后部抵在上臂二頭肌處。此種姿勢下,槍身握持更加穩(wěn)固,射擊時更容易控制,而且后坐力不是沿著手臂直接傳遞,使用者感覺更為舒適。在實際使用中,這2種方式往往相互結(jié)合,隨時變換。也正因為如此,將BAP全稱中的后兩個詞翻譯為“臂槍”(Arm Pistol,Arm有“胳膊”之意)是有其一定道理的。

不過,這些姿勢也導致BAP很難進行精確瞄準。因此,該槍的瞄具設(shè)計相對簡單粗糙,由套在導氣箍上且與前背帶環(huán)疊合在一起的柱狀準星,以及機匣尾部用螺釘固定的缺口照門組成,二者都由鋼片沖壓而成,均可以旋轉(zhuǎn),實踐中往往無法對齊,所以使用者很多時候會用機匣邊沿或前后背帶環(huán)一角的連線進行概略瞄準。此外,盡管BAP射擊時可以讓機匣一側(cè)貼靠手臂,同時下機匣尾部設(shè)計有緩沖墊以減少機件往復時的震動,但也無法讓該槍擁有像抵肩射擊時那樣的穩(wěn)定性和可控性,特別是連發(fā)射擊時無法有效控制槍口跳動,導致射彈比較分散。雖然通過練習,使用者可以做到在15m左右的距離上擊中全身靶大小的目標,但BAP天生就不是一種精確的武器,它所能做的就是在緊湊的外形下保持足夠的火力,將敵人驅(qū)離到一定范圍之外,以便已方順利實施救援。

第三,它首次實現(xiàn)了AR與AK的融合。IMP首次將20世紀最經(jīng)典的2支步槍即AR15和AK47的設(shè)計優(yōu)勢結(jié)合在了一起,從前者處借鑒了旋轉(zhuǎn)槍機閉鎖機構(gòu),從后者處借鑒了長行程導氣活塞自動原理,然后將二者一起放在一個緊湊的無托框架中。在1968年,這是一種非常激進的做法,要知道當時美國還沒有多少人近距離見過AK47,更不用說有機會詳細研究它。在這種混合體系中,活塞桿上纏繞著復進簧,并與槍機框相連,槍機框隨著活塞一起運動。槍機在槍機框預設(shè)槽的帶動下回轉(zhuǎn),完成閉鎖、開鎖等動作,只有當槍機框完全后坐到位時,其上的長槽才與機匣頂部的拋殼窗對正,并將空彈殼拋出。

IMP可以選擇半自動或全自動射擊模式,快慢機位于機匣后部下方,左右手均可以操作,后來的BAP不僅簡化了發(fā)射機構(gòu),還對手動保險裝置進行了改進。最早一種樣式類似AR15的手動保險,為旋轉(zhuǎn)式,位于扳機護圈上方,但應用數(shù)量不多;第二種手動保險為推拉式,位于扳機護圈內(nèi)、扳機前方位置,類似MAC-10沖鋒槍的;第三種又改為旋轉(zhuǎn)式,但被變更到機匣后下部,不容易被誤觸的位置,此種和第二種形式都相對較為常見。不過,該槍的手動保險必須用非持槍之手來操作,加之使用者每次裝上新彈匣后,都必須拉動拉機柄才能使新彈上膛,因此IMP/BAP并非嚴格意義上的單手射擊武器。

最早的IMP使用專門設(shè)計的30發(fā)弧形彈匣供彈,由于.221“火球”槍彈全長較短,因此彈匣寬度比較窄。改用AR標準彈匣后,為適應日趨嚴格的法律限制,還推出過采用20發(fā)和10發(fā)短彈匣的版本。IMP原型槍的射速較高,因此在樣槍上增加了一個慣性減速裝置,以延遲壓倒擊錘的時間,使其循環(huán)速率降低到可控水平,理論射速被限制在500發(fā)/分左右。半自動版本的BAP不存在這個問題,因此又將這一減速器取消。

IMP的上、下機匣均由不銹鋼制造,而BAP將其改為鋁合金,但也有鋼制的版本。在樣槍中,除槍機外,下機匣的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也與AR十分接近,特別是擊錘和單發(fā)阻鐵,都是標準的AR零部件。而面向民間市場銷售的BAP,更是盡可能多地使用了AR15/M16的現(xiàn)成零件,除彈匣外,還有彈匣釋放鈕、手動保險、小握把和鳥籠式消焰器等。特別是在后期生產(chǎn)的BAP中,這種借用現(xiàn)象更為普遍,槍機、擊針及銷子都是標準AR15/M16上的,槍機上甚至還保留了密封圈,擊錘、單發(fā)阻鐵則來自全自動版M16。除以此降低成本之外,恐怕也與格溫的設(shè)計搭檔吉姆·沙利文有關(guān),后者曾是阿瑪萊特公司AR15設(shè)計團隊的一員。

總的來說,1990年之前生產(chǎn)的BAP(包括布什瑪斯特手槍),可大致分為4代,它們之間的差異主要在于某些零部件的區(qū)別,特別是拉機柄、手動保險的形式和位置,以及不同形式的消焰器、瞄具等,具體尺寸和質(zhì)量也有變化,如全槍長最長達到523mm,全槍質(zhì)量達到2.83kg。留存到現(xiàn)在的半自動版本,市場價格大概在每支1800~3000美元,而可選擇射擊模式及全自動版本的價格還要數(shù)倍于此。(待續(xù))