三聯書店店徽小識

【摘要】本文詳細回顧了三聯書店的店徽歷史,對個中細節展開考證,并指出從蘇聯宣傳畫,到生活書店店徽,再到三聯書店店徽,雖然店徽的整體結構沒有太大的差別,但其內涵已經嬗變。

【關鍵詞】生活·讀書·新知三聯書店 店徽 蘇聯宣傳畫 鄭川谷

2021年10月,丹尼爾·克雷格的007最后一部電影《無暇赴死》在中國上映。作為一名007老粉,自然不愿錯過,便頂著疫情的風險第一時間趕往影院。影片的最后,007孤身潛入小島地堡拯救古巴美女瑪德琳,順便拯救世界。正當我正襟危坐,迎接毫無懸念的終局和影片最高潮時,卻看到了意料之外的一幕。在關押瑪德琳的房間里,有一面墻上赫然出現了類似于三聯店徽的壁畫,雖然只是一閃而過,但占滿整面墻的三個高大工人形象,我是不可能看錯的。三聯書店和007,以這種奇妙的方式聯系在了一起。其實,在九十多年的歷史中,三聯的店徽也并非一成不變;相比于007,它的故事其實要有趣得多。

一、20世紀30年代:從蘇聯宣傳畫到生活書店店徽

三聯書店的店徽以其獨樹一幟的設計和深遠的內涵,在讀者中擁有很高的認知度。對于其來歷,《生活·讀書·新知三聯書店大事記稿本·上冊(1932—1951)》有相關的記載:

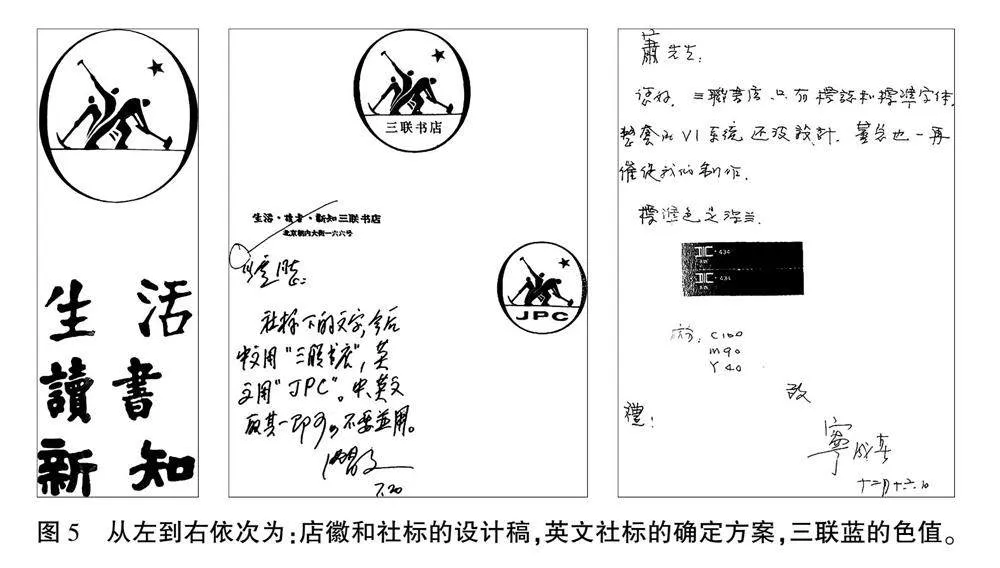

曹辛之根據原生活書店負責美工設計的鄭川谷移植自蘇聯版畫的生活書店店徽,重新設計三聯書店店徽。這個店徽一直沿用至今(1990年代又經寧成春修飾)。

網上的說法也多與此類似,不過細節往往語焉不詳,且多有舛誤,故有必要再做一番考證。

其一,文獻中提到的蘇聯版畫其實是宣傳畫,它出現于1931年,作者不詳,名為Бьем по лжеударникам(Hit at 1 udarnik)。Udarnik是蘇聯時代的詞匯,中文往往譯為“突擊手”,指的是超額完成任務的工人,所以這幅圖的中文譯名應該是《打擊弄虛作假的突擊手》。20世紀20年代,新生的布爾什維克政府為了盡快恢復工業生產,展開了一場突擊手運動(udarnik movement),全國各地的工人都參與到這場“社會主義競爭”中,以求趕英超美。這幅宣傳畫就是在這種背景下出現的。

畫面中心是三個揮動錘子的工人,打在睡覺的工人頭上。畫面右側是停工的機器和顯示九點七分的時鐘,位于工人身后的白色三角形上是一幅素描畫,左側是因為耽誤工期而發怒的管理者,中部是拿著酒杯的人,右側是酣睡的人。整個畫面的含義非常明顯:要堅決打擊因為酗酒而不能按時、清醒上班的工人。

其二,生活書店采用店徽的時間,根據新出的《生活書店會議記錄》,可以確定為1937年5月20日,而非一般認為的1936年。在生活書店第13次常會上,議決通過了《職工佩戴證章施行章程》。而在5月6日的第12次常會上,解釋了生活書店店徽的設計理念:

社章系銅制圓形,四周環齒輪,中間上半部分占三分之一地位,嵌三人在黑暗中工作,工具發出光芒,并發現光明大道,下置生活書店固定字體四字。輪齒、人形及字為最高,光芒及路次之,黑暗背景最低。【上海韜奮紀念館編:《生活書店會議記錄1933—1937》,中華書局2018年版,第328—329頁。】

可見,相較于蘇聯宣傳畫,生活書店店徽在畫面上做了些許改動:取消了時鐘、機器和三角形內的人物等較為具體的元素,使得原畫面略帶詼諧諷刺的風格變得更為簡潔和莊重;賦予了圓形的輪廓和齒輪的造型,與工具揮動的弧線相照應,也使得畫面更為集中;引文中“高”“低”等詞匯的使用,也表明這并非一個平面設計,而是立體的徽章設計。

當然,最為重要的是,生活書店將整個畫面的內涵進行了完全不同的塑造。三角形象征著光明大道,畫面中的眾人上下求索,用手中閃閃發亮的工具,在暗夜中開辟出一條光明大道。顯然,店徽的意蘊更加切合中國的實際情況和生活書店的崇高愿景。

其三,如上所述,生活書店店徽是由鄭川谷先生制作的。鄭川谷先生何許人也?莫志恒在《書籍裝幀藝術漫談之二(二十年代—三十年代)》中對他有過詳細的介紹:

鄭川谷30年代初期在上海書局學習石版畫……1936年曾去日本東京約半年,沒有進什么藝術大學,主要是參觀各美術院校,搜購美術書籍。1936年底,鄭川谷從日本回國,1937年初又回到生活書店,每日工作半天。我們二人共同把書店的出版物裝幀得美觀、樸素、大方,在新出版業中樹立起一種新的式樣。1937年抗日戰爭爆發后,他遷武漢,住在上海雜志公司漢口分店內。1938年秋武漢淪陷前,他向重慶撤退,在客輪上染痢疾,及至重慶,治療無效,不幸逝世。年紀還不到三十歲!【轉引自寧成春:《一個人的書籍設計史》,生活·讀書·新知三聯書店2023年版,第132—133頁。】

鄭川谷出生于1910年,1938年去世,他為生活書店設計店徽的年紀當在27歲左右。莫志恒說:“他(鄭川谷)和錢君匋不同,不用植物葉瓣來組成,而常用機械零件形象組合……他設計的封面有明快、醒目的特點。”齒輪的外形和明快醒目的風格,其實也是生活書店店徽的特點。

1937年的鄭川谷并不是一個悠閑的人,他同時在生活書店和上海雜志公司兩個出版單位任裝幀設計,還兼著澄衷中學的美術課。“每天裝幀設計和教課,總要用去十五六小時,單身一人,生活又無人照顧。他收入不豐,要負擔兩個妹妹的上大學的費用和家鄉(寧波)父母、弟弟的生活,經濟負擔把這個青年藝術家壓得喘不過氣來。”【莫志恒:《書籍裝幀藝術漫談之二(二十年代—三十年代)》,《讀書》1981年第3期。】在如此繁重的工作壓力之下,他還是十分優秀地完成了店徽的設計任務。鄭川谷去世后,漢、渝、粵、港、宜等地的生活書店先后發起了募捐活動,籌集資金以幫助他的妹妹們渡過難關【參見《店務通訊》第二十四號(1938年9月3日)的《悼鄭川谷先生》、第二十八號(1938年10月1日)的《同人賻助川谷先生捐款名單》。轉引自北京印刷學院、韜奮紀念館編:《店務通訊》排印本上冊,學林出版社2007年版,第149、214—216頁。】,當然這是后話。

其四,還有一個問題是,作為設計素材的蘇聯宣傳畫是誰提供的呢?鄭谷川曾短暫地去過日本,不太可能接觸到蘇聯宣傳畫。筆者認為素材的提供者很可能是鄒韜奮。韜奮在海外流亡期間,曾經完整考察過蘇聯的社會結構和市民生活,特別對蘇聯的社會主義工廠制度有深入的研究,多次提到了蘇聯當時的“突擊隊”現象:

蘇聯工會和別國工會有個很大的異點,那便是除了保障工人利益之外,還有一個很重要的使命是積極增加生產力;這件事的要點,當然是在他們所努力增加的是社會的大眾利益……工會因為要注重這方面的努力,所以積極倡導生產方面的“社會主義競賽”和“突擊隊”的進行,這和上面所說的“要點”當然也有密切的關系。工人所以肯奮發蹈厲,主動地規定超過原定的計劃標準,個人和個人間的競賽,各組和各組間的競賽,各廠和各廠間競賽,這固由工會的倡導,但也要工人們自己知道這是共同努力于社會主義的建設。【《萍蹤寄語三集·蘇聯的工會》,1935年2月12日。轉引自《韜奮全集》(增訂本)6,上海人民出版社2015年版,第122頁。】

蘇聯在工業和農業的新建設上,常利用這種社會主義的競賽,增加效率,加速度地完成或提早完成原定的計劃……這個紡織專門學校里就有在社會主義競賽中獲得特優成績的四百五十個突擊隊隊員;他們叫做“烏達尼克”(Udarnik),是最榮譽的一種頭銜。【《萍蹤寄語三集·紡織專門學校》,1935年4月18日。轉引自《韜奮全集》(增訂本)6,上海人民出版社2015年版,第250頁。】

蘇聯工會的一項重要職責是提高生產效率,而作為保證勞動公平和提高效率實物證據的宣傳畫很可能也被韜奮注意到并帶回國。這份宣傳畫被鄭川谷看到后,就成為設計生活書店店徽的靈感來源。

店徽設計好以后,就被鑄造為生活書店店員佩戴的徽章。很快抗戰到來,徽章和制服成為生活書店識別身份、團結店員的重要標志,生活書店店員的工資中還專門有一項制服費。《店務通訊》第十三號(1938年4月10—16日)的《短簡》記載:“本店各地門市部對外觀瞻所系,門市部同仁在辦公時間內,應一律穿著制服,懸掛徽章,以期整潔,而資識別。”【轉引自北京印刷學院、韜奮紀念館編:《店務通訊》排印本上冊,學林出版社2007年版,第74頁。】1939年2月,萬縣分店店員何中君在日軍轟炸中犧牲,尸骨無存,只有他的店徽留了下來。生活書店的店員對店徽的感情由此而來。

其五,店徽在書籍上的使用。需要注意的是,生活書店并未將店徽用在圖書上。在生活書店出版的圖書中,封底用的還是黃炎培所題的“生活”二字。民國時期幾乎每家出版社都有自己的店徽,當時稱為出版標記或者“尾花”【陳巧孫:《小談“出版標記”》,《出版史料》第一輯,學林出版社1982年版,第141頁。】。不論是商務印書館的著名“cp”標記,開明書店的太陽和書的組合(豐子愷),還是晨光出版公司的雄雞標記(龐薰琹),都是以突出品牌為中心來設計的。只有生活書店的店徽獨樹一幟,是以宣傳左翼思想為核心設計理念,這可能和它最初是作為書店店徽而非出版社標記的歷史有關。

二、店徽的短暫使用期:1948—1951年

1948年10月18日,生活書店、讀書出版社、新知書店三家在香港正式合并,成立三聯書店,直到次年8月,才正式定名為“生活·讀書·新知三聯書店”。時任三聯書店總管理處美術科科長的曹辛之,在生活書店的店徽基礎上進行了重新設計,作為三聯書店的店徽。新的店徽于三個月后開始啟用。

曹辛之與生活書店淵源頗深。早在1940年,他就在李公樸的介紹下到生活書店,入職韜奮先生直接主持的《全民抗戰》編輯部,并在韜奮先生和徐伯昕的帶領下走上了裝幀設計的道路,徐伯昕曾對曹辛之說:

我總感到國內還沒有產生一位出色的裝幀家……這任務我希望你能擔負起來。平時對學習方面能多看這類書報,和搜集這方面材料,能學習一種外國文更好。【《曹辛之裝幀藝術·后記》,嶺南美術出版社1985年版,第159頁。】

曹辛之后來也不負眾望,是三家出版社剛合并時期最重要的裝幀設計師,直到1951年調往人民美術出版社。他主張的整體設計理念在三聯書店被貫徹下來,持續至今。

剛剛合并并遷往北京的三聯書店,最重要的是迎接勝利和團結三店的員工,新的店徽很好地表達了這一理念。曹辛之的設計,略去原來的弧形光芒和三角形的道路,而在勞動者的斜上方增加一顆光芒普照的五角星,消弭了此前光明和黑暗的對比,增加了黎明和進步的含義。五角星的增加也讓整幅小圖畫面穩定,動靜結合,有一種穩重感【辛鋒、王思懿編著:《出版家黃洛峰》,云南人民出版社2017年版,第181頁。】。

顯然,畫面中的三個工人的內涵再一次發生根本性的轉變。它們以三個勞動者的形象出現,象征著三家出版社,共同的勞動表達了三者的聯合,“同心協力開墾知識的處女地”。曹辛之把三人的輪廓進行了重繪,線條更加柔和和簡潔,完全擺脫了宣傳畫和版畫那種粗獷的風格,多了一些清新雅致的書卷氣。

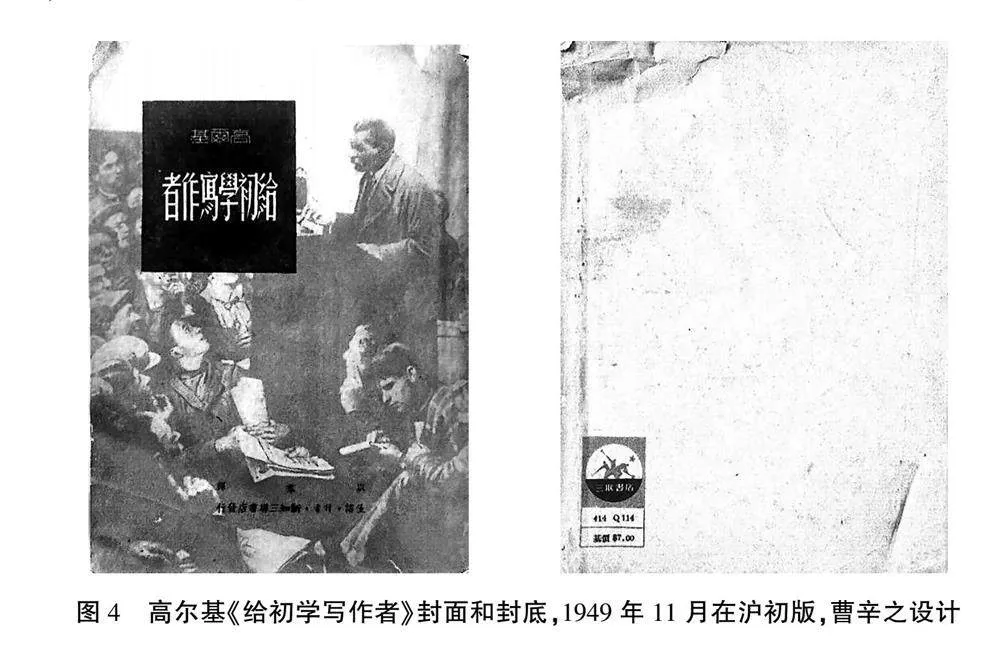

和一般的想象不同,新的店徽在圖書上的使用期非常短暫,從1949年11月開始啟用,直到1951年9月停用,不到兩年時間。1949年11月在滬印刷的三聯書籍率先采用了新店徽,其中有《讀書偶譯》《貝多芬傳》《大音樂家及其名曲》等;次月,在京印刷的三聯書籍也開始采用新店徽,包括《論社會主義國家中的勞動》《社會發展史綱》等。一個例子是《蘇聯的國民教育》這本書,11月在京初版時,并沒有店徽,12月在滬再版時已經加上了店徽。

三聯書店于1951年8月正式并入人民出版社。1951年9月,標明三聯書店出版的只有三種,其中《蘇聯鐵路財政學簡編》《邏輯學》還有店徽,而最后一本《宇宙旅行》上就沒有店徽了。

這一時期的店徽往往放在封底下方靠近書脊的位置,定價、書號的上方。雖然店徽主體是正圓形,但為了和定價、書號連在一起,增加整體感,就加上了一圈色塊,像是一方長條形的印章。店徽上也有兩個色塊,水平線上的三個勞動者和水平線下的空間有著不同的顏色,分別對應著封面上的兩種主色調。根據封面顏色的不同,這兩個色塊也會做出相應的調整,封面封底有著一種有趣的對應關系,在當時也是獨樹一幟的,顯得活潑可愛。

三、1975年至今:店徽逐漸成為三聯書店的標識

1975年,香港三聯書店率先恢復了店徽的使用,但是偶一為之。1975年《新英漢詞典》在上海人民出版社出版,同年10月,香港三聯翻印了這一版本,書脊上即打上了三聯書店的店徽。同月香港三聯出版的《喬冠華團長在聯合國大會第三十屆會議全體會議上的發言》小冊子上也有三聯書店的店徽。

從1979年開始,范用等人就開始醞釀恢復三聯的獨立建制。在《讀書》創刊前一月,三聯的店徽率先恢復了。此時的店徽開始獨立存在,放置的地方也更加靈活,更多的還是放在封底下方靠近書脊的位置,但也有的放在書脊上,如《西行漫記》(1979)、《晦庵書話》(1980)、《莫斯科的歲月》(1980);有的放在封底上部靠近切口的位置,如《語文常談》(1980);也有的放在封底的正中央,比如《情愛論》(“文化與生活譯叢”,1984)。顏色的使用上也參照上個時期的做法,不過只選擇封面中的一種主色調作為店徽的顏色。比如《關于歷史評價問題》(1979)店徽為藍色,《書海夜航》(1980)店徽為橙色,《語文常談》(1980)店徽為橙色。

20世紀90年代,寧成春先生在之前的基礎上做出了三項修改:一是把店徽從正圓改成橢圓,整體更為精致和有現代感,并確立了“生活”“讀書”“新知”的標準字體;二是確定了三聯的標準色,也就是“三聯藍”的色值;三是設計了英文店徽的樣式。

從此以后,三聯店徽的使用開始規范起來,一般都放在封面和書脊上,和店標一起使用,不再放在封底。

從1932年生活書店建立,三聯書店一直走在時代的前沿,正如董秀玉所說:“我們不斷面對著新時代、新問題和新需求,理想與現實,追求與堅守,學習與創新就將伴隨我們事業的一生。”回顧三聯的店徽歷史,我們也能發現這種既有繼承,又主動回應時代的精神實質。從蘇聯宣傳畫,到生活書店店徽,再到三聯書店店徽,雖然整體結構沒有太大的差別,但其內涵已經遞相嬗變。

致謝:感謝汪家明、周禎偉對本文的幫助。

〔作者趙慶豐,中國出版集團編輯委員會辦公室重大出版項目處科員〕

A Brief Study on the Emblem of SDX Joint Publishing CompanyZhao Qingfeng

Abstract:This article provides a meticulous review of the history of the emblem of SDX Joint Publishing Company, examining various details. It points out that from the Soviet propaganda posters, to the emblem of Shenghuo Publishing House, and finally to the emblem of SDX Joint Publishing Company, although the overall structure has not changed significantly, its meaning has undergone a transformation.

Keywords:SDX Joint Publishing Company, emblem, Soviet propaganda poster, Zheng Chuangu