數據糾紛知識產權規制路徑的構建

摘 要: 數據的發展使得其界定與保護議題被業界廣泛關注。司法實踐的34篇判決書表明,數據形式復雜多樣,具有類知識產權屬性。數據屬于產權制度的激勵對象,但類似而區別于傳統知識產權,體現出弱獨占性以及知識產權客體不適格性的特征。考察權利形式,數據與“權利束”結構高度契合;考察價值內涵,數據與知識產權法益高度適配。知識產權法益具有彌補私權保護不足的功能,為數據的法律保護開辟了新的路徑。基于“權利束”結構與知識產權法益的視角,明確提出構建數據專門法保護體系、適用《民法典》相關規定進行保護、變通適用知識產權保護以及借助《反不正當競爭法》兜底保護的解決方案,以期促進數據知識產權保護規則完善,促進數字經濟健康有序發展。

關鍵詞: 數據; 知識產權; 法益; 保護規則

中圖分類號: D922.68; D923.8 文獻標識碼: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2024.05.008

收稿日期:2024-05-10

作者簡介:張 妍(1999-),女,湖北黃石人,中南財經政法大學知識產權研究中心碩士生,主要從事知識產權法研究。

*基金項目:國家社會科學基金重大項目“支持全面創新的知識產權制度體系構建研究”(23&ZD161);教育部人文社科青年基金“區塊鏈視角下數字音樂版權治理路徑研究”(19YJC820044)

引 言

移動互聯網、云計算、大數據和人工智能技術的蓬勃發展,使得數據呈現出爆發式增長態勢,圍繞數據要素衍生出各種新興商業模式和新業態。數據日益向生產、生活、經營、公共服務乃至政府治理等領域滲透,成為引領產業數字化轉型、提升國家競爭優勢的戰略資源。2022年《國家知識產權局辦公室關于開展數據知識產權地方試點申報工作的通知》,確定在北京等8個地方開展數據知識產權工作試點。隨后印發的《中共中央 國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》,更是從數據產權、交易流通、收益分配和治理制度等方面,統籌規劃了我國數據要素基礎制度體系的“四梁八柱”。上述政策文件的出臺,為數據知識產權保護的實踐探索提供了參考依據。

當前,司法實踐中并未能對數據屬性進行準確定性,法律適用不準確,存在向一般性條款逃逸的問題。從現有研究來看,學者們遵循數據保護權的多維視角[1],針對數據財產化的法律規制[2]、企業數據權益保護[3]和數字權利體系再造[4]等議題進行了探究。數據化進程給知識產權治理結構和治理模式帶來了較大變化[5],知識產權制度亦能為數據財產研究提供獨特研究視角和制度參照[6]。學界聚焦于商業數據作為知識產權客體的考察與保護[7],認為數據知識產權應采取“數據制作者權—數據使用者權”的二元結構[8]。在數據知識產權保護規則的構建過程中,亟待明晰如下三個方面的問題:一是數據要素的權利屬性如何界定,何種類型的數據才能成為知識產權的保護客體?二是數據知識產權的權益配置應如何平衡數據生產者、制作者和使用者之間的利益?是沿用現行知識產權制度規范抑或創設新的保護范式?三是數據知識產權保護規則的具體設計,諸如數據知識產權保護主體、登記流程以及權利內容等問題,均需在試點過程中予以細化。

一、 應用與現實:數據糾紛的司法解決路徑檢視

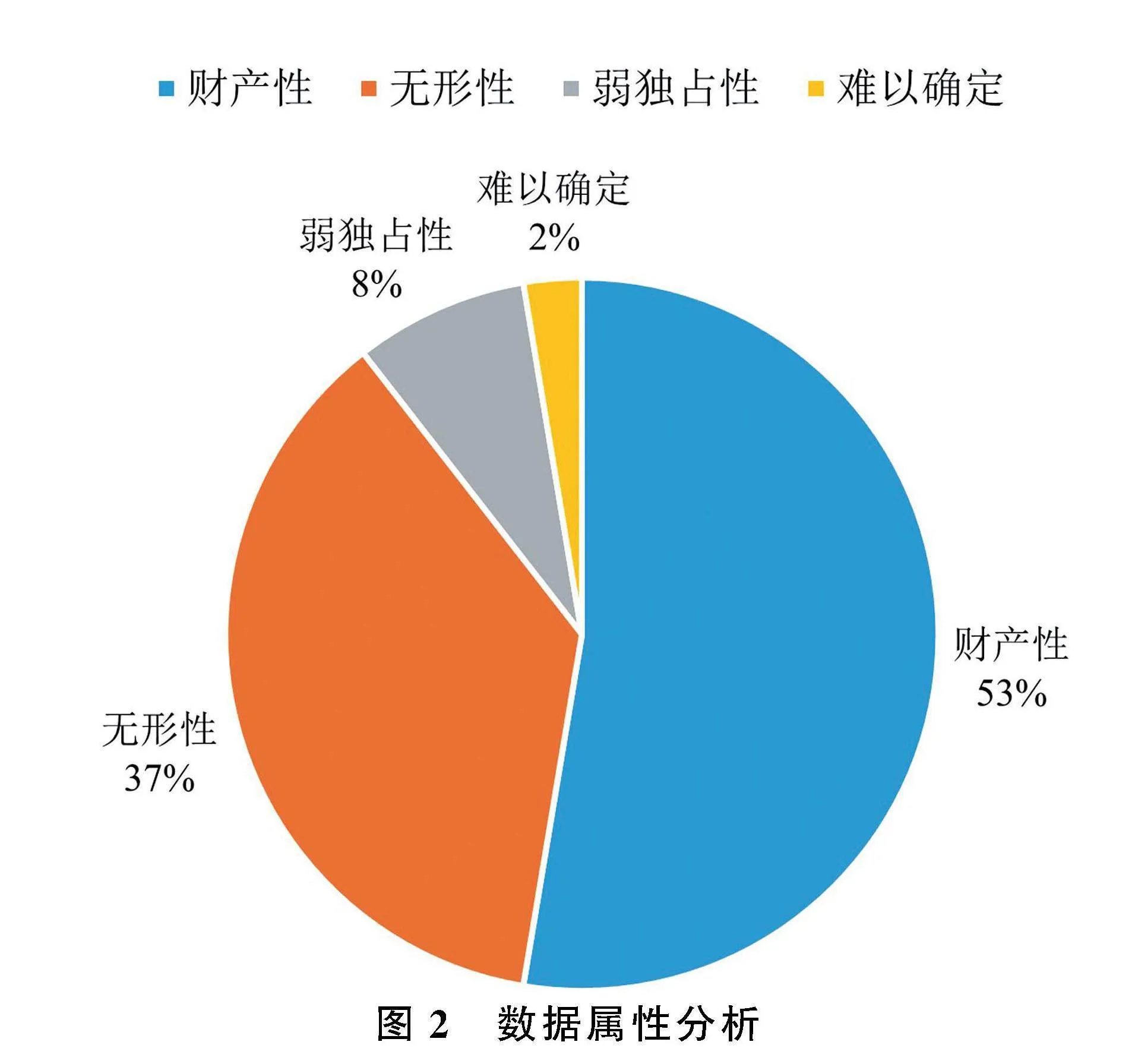

數據糾紛的解決路徑肇始于司法實踐,據此對司法實踐的梳理尤為重要。筆者通過法研燈塔實證分析平臺進行檢索,并進行人工篩選,最終共得案例34篇(以下數據截止日期為2023年11月1日)。這些案例主要集中于北京、上海、杭州等地,充分體現了數據作為當下經濟社會發展最新產物的重要地位與作用。據筆者考證,有關案例主要涉及數據的類型、權屬和法律適用三個方面。關于數據類型方面,案例顯示,數據的形式種類多樣,主要涉及用戶個人信息數據、網絡用戶數據、網絡信息數據等(如圖1所示)。當下立法并未對數據的類型進行相應規定,使得其表現形式呈現出開放態勢。

圖1 數據表現形式

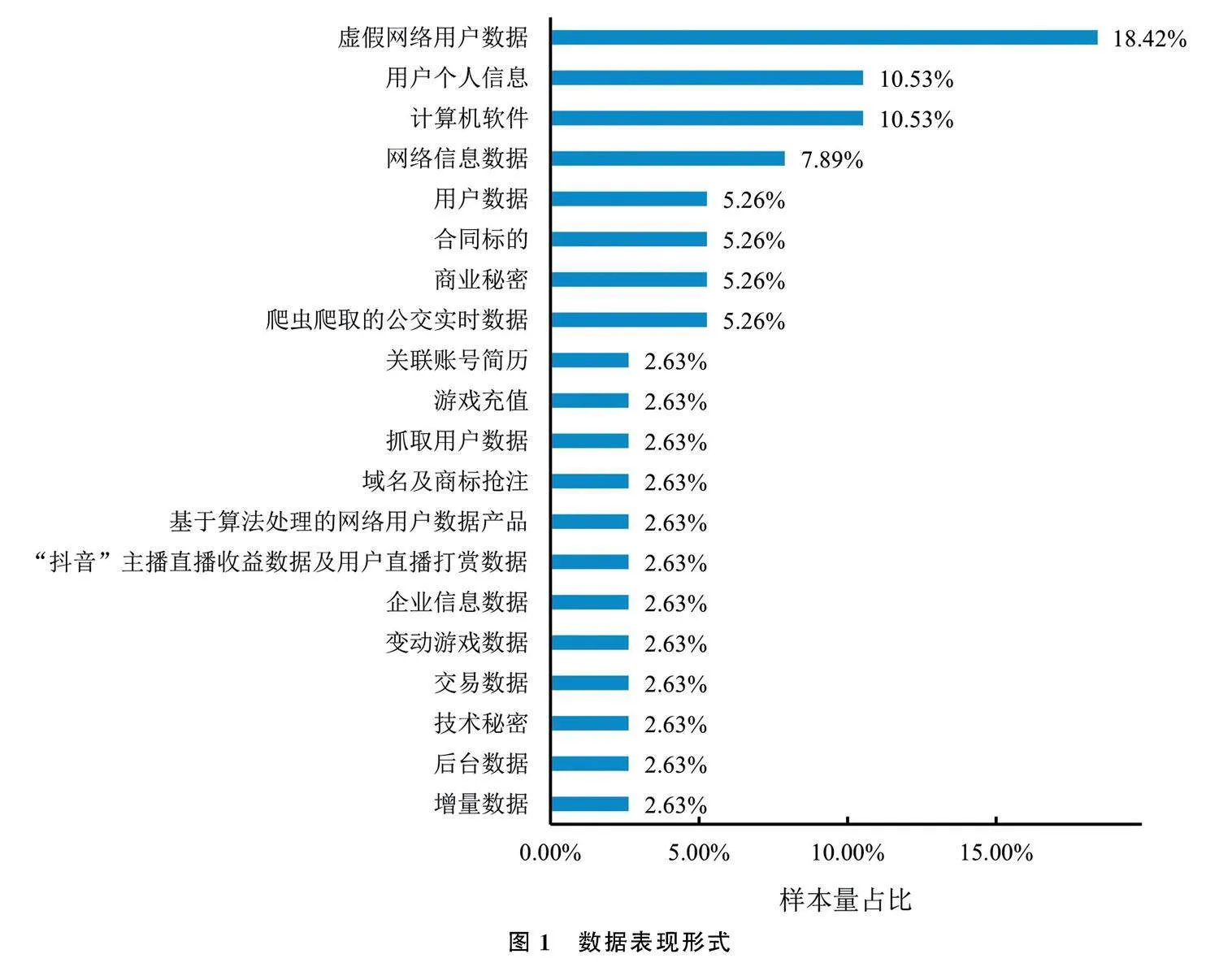

關于數據權屬方面,司法實踐中法院對數據的定性并未達成一致意見,其判決中有關數據的屬性表述較為模糊。經整理分析發現,司法實踐中數據主要呈現出無形性、弱獨占性和財產性等類知識產權屬性的特點(如圖2所示)。

圖2 數據屬性分析

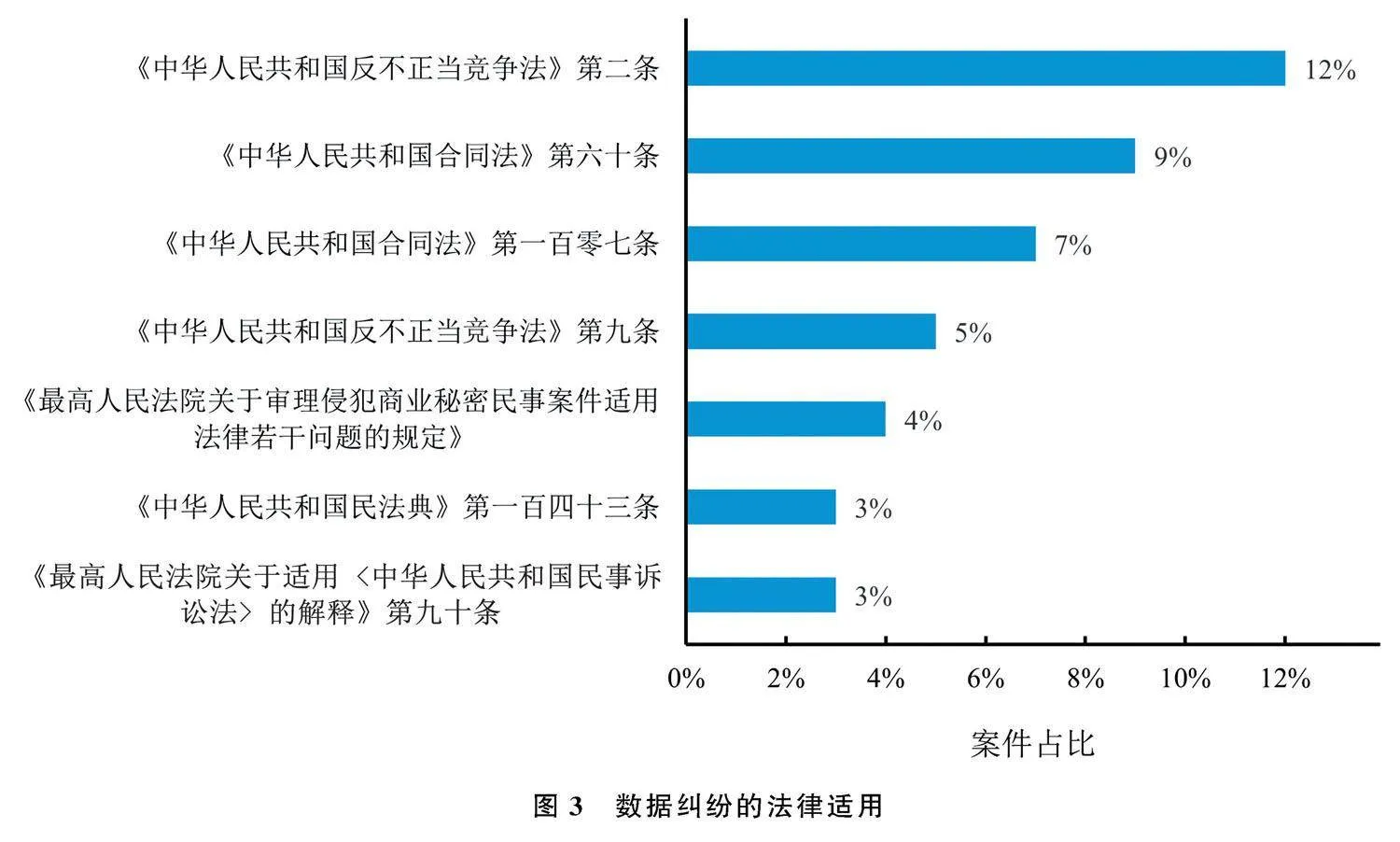

關于法律適用方面,司法實踐中法院多適用《反不正當競爭法》第二條、第九條和《合同法》第六十條、第一百零七條等條文對數據糾紛進行規制(如圖3所示,需要說明的是其中適用案件占比低于3%的法條不予顯示)。這既體現了法院對數據保護的一系列探索,也反映出數據的保護過分依賴《反不正當競爭法》一般條款,存在向一般條款逃逸等系列問題。

圖3 數據糾紛的法律適用二、 形式與實質:數據權利結構內涵的雙向考察

數據與知識產權的關系之爭由來已久,學術界尚未厘清數據與知識產權之間的相應關系。數據的法律屬性界定乃是一切討論的前提,關乎數據的發展與未來。上述困境已表明,既有的知識產權制度無力解決數據保護問題,數據不能直接視同知識產權權利,亟待尋找解決方案。權利乃法學研究中框架性概念,所有法律客體難以逃避權利結構的討論,在對數據權利進行研究時首先需要對“數據權利結構”進行探討。在權利結構的基礎之上,應借助既往網絡虛擬財產保護之做法以及借用“知識產權法益”的概念對數據的屬性予以考察。

(一) 形式邏輯:數據權利的結構樣態

權利結構存在著兩種截然不同的觀念構造,表現為“權利球”(Right as a Ball)和“權利束”(Bundle of Rights)兩種完全不同的結構樣態[9]。結合數據權利來看,王利明教授明確指出,數據是一種網狀結構的復雜權益類型,是信息之上產生的多項集合的“權利束”,學界選擇了數據“權利束”結構的保護方案。數據權利與“權利束”結構完美契合。在“權利束”結構中,權利即為主體請求他人人為的系列行為,諸如占有、使用、開發等的民事行為單個和獨立存在,因此像一個個權利木棍(Sticks)組接在一起,即為“權利束”。“權利束”結構擺脫了“客體”的限制,更加注重探討物上的關系,保護方式靈活多樣,有利于以數據等為代表的無形財產與新型財產的保護。“權利束”由一束束互不隸屬的靜態權利構成,各權利的適用難以預設位階高低,因此多基于實際場景比較分析以實現對“權利束”某一項具體權利進行適用。此外,“權利束”結構的亦靜亦動特性與數據保護存在契合。數據具有矛盾性,承載多方利益主體,同時負擔多個物權、債權及其他權利乃至無權利基礎占有,是一個多元共存的權利競合體,“權利束”結構中分化的靜態權利為數據權利分化提供了可能。此外,數據具有實時性,需要結合具體場景、各方主體對數據權屬進行分析,“權利束”結構中場景比較分析的動態觀察與數據保護的“場景理論”高度契合。

(二) 實質內涵:數據知識產權的法益辨析

如前所述,“權利束”結構已論證了數據的形式樣態,而其法律屬性仍待考據。作為新興權利,學術界與司法實踐并未對數據的法律屬性予以直接回應,我國《民法典》亦缺乏對數據屬性的明確規定,如將數據直接等同于知識產權權利則有失偏頗。隨著實踐發展,植根于民事法律制度為底蘊的知識產權法益應運而生,充分實現了填補知識產權權利體系空缺的功能[10]。知識產權法益乃是知識產權權利化的前狀態,是被弱保護的相關權利。不同于知識產權權利法定,“知識產權法益”來源于事實行為,有助于理解數據的實質內涵。

首先,知識產權法益與“權利束”體系具有高度契合性。隨著社會實踐的發展,“權利束”將誕生出無窮多樣的權利形式,其數量將會持續增長,呈現出開放態勢。法益與“權利束”結構具備相同特征:一是法益包羅萬象,種類豐富。隨著科學技術的發展,新興事物將會不斷涌現,法益兼容各項新興事物,法益的類型持續多樣化,這與“權利束”的結構權利形式高速變化的特性相契合;二是法益乃是民事權利的預備狀態,具備開放性。法律尚未納入的新興事物可歸入法益,充分說明了法益本身屬開放體系,新事物大多可以借助法益尋求保護,這與“權利束”結構的開放樣態高度契合。由此看來,法益契合數據“權利束”結構保護特征,數據知識產權法益保護具備立法技術上的可能。

其次,數據保護符合知識產權法益的特性。數據乃是新型法律關系與新型權益。當下司法實踐對數據的種種推斷,與羅馬裁判官當年之舉并無二致,數據知識產權法益特征有據可考。因缺乏明確的法律規定,司法實踐對數據權屬認定多源于數據主體的收集、整理、分類、加工等系列事實行為,此乃知識產權法益生成的行為要件。司法實踐青睞于借用傳統理論對數據權屬進行審視,此與知識產權法益學說之理據相同,充分體現了數據的知識產權法益屬性。

三、 規范與價值:數據知識產權屬性的法理透視

產權制度乃是引導人們實現將外部性較大地內在化的激勵,產權的明晰是為了建立所有權、激勵與經濟行為的內在聯系,而產權界定不清則是導致“外部性”與“搭便車”的根源,新興事物難以規避產權制度的相關討論[11]。司法實踐中,數據屬性認定等系列問題難以回避,立法者須直面數據產權問題。現階段,數據呈現出顯著的私權特征,法院愈發將其視為一種“財產權”進行相應處理,在淘寶訴美景公司的案例中得到了相應例證。目前,民法學界多認為數據是一種“權利束”或是“用益權+所有權”的二元結構[12]。上述研究雖能解決數據的一些問題,但rTxPcR773l/xRMqB8tXnQw==并不能對數據屬性進行準確界定。數據的本質是一種信息,屬于信息產權。相較于傳統的有形財產而言,數據呈現出典型的類知識產權的無形財產的特性,理應置于知識產權(無形財產)視角下而非物權與用益權的視角下予以考察。筆者認為,數據的類知識產權屬性主要表現為如下方面:

(一) 保護客體屬性的相似性

知識產權與數據均具備無形財產權表征。日本2002年出臺的《知識產權戰略大綱》提出,信息財產與知識財產乃同義語,其為知識產權的擴展,是21世紀最重要的財產。以信息為本質的數據實為知識產權之延伸,其有別于思想、意識,是客觀存在的“物”,基本具備無形財產的如下特征:

其一是共同的無體性。知識產權的無體性體現為形態上的無體性與可共用性。首先,知識產權需要一定的載體加以呈現,例如,作品的載體乃為其附載實體,專利的載體乃為其所依附之產品。無獨有偶,數據需要依附于載體,0和1字符串形式下的系列代碼集合的數據,被賦予二進制模擬形態被存儲于特定數字化設備之中,供計算機識別與處理,通過計算機和特定數字化設備對這些載體加以讀取解析以輔助呈現。其次,知識產權存在多時多地多人使用的可共用性,此特性同樣體現于數據之中。隨著計算機網絡的發展,數據全面實現了互聯互通共享,各時各地各人均可利用數據,享受數據所帶來的紅利。

其二是一定程度上的獨占性。知識產權制度的獨占性具體體現為權利人獨占、同一知識財產上的知識產權互不關涉和排斥非專有人的不法仿制、假冒或剽竊,以排除侵權人的不法侵害。目前司法實踐中,數據正尋求獨占性的庇護:在淘寶訴美景公司一案判決書中,法院支持淘寶公司對于侵犯其權益的不正當競爭行為提起訴訟的表述,力證了司法者排斥數據產品剽竊利用的態度,同樣彰顯了數據在一定程度上的獨占性[13]。

其三是時間性和地域性。知識產權的時間性是指法律對各類權利規定了有限的保護期限,如我國著作財產權保護期限為作者生前及其死后五十年,專利權的保護期限為十年到二十年不等。數據亦存在一定的保護期限,體現為事實意義上的保護期限而非法律明確規定的保護期限,因為我國目前尚未構建起完備的數據知識產權保護法律體系。數據具有強時效性,符合社會需要與時代潮流的數據才具備一定的價值,才能構成法律意義上所指稱的物乃至所保護的客體。一旦數據過時,其價值會不斷減損直至趨近于無。知識產權的地域性是指除卻雙邊條約、國際條約的規定,知識產權的效力僅發生于本國境內。數據的地域性直接體現在政策法律與數據本身。首先,數據的地域性體現于國家政策與法律法規之中。數據革命是21世紀轉型的時代引擎,數據不僅是國家產業政策調整的對象,更是國家主權中經濟權能行使的體現[14]。國家網信辦依據《網絡安全審查辦公室關于對“滴滴出行”啟動網絡安全審查的公告》,開展對滴滴進行網絡安全審查,就是數據主權性的最佳例證,即滴滴的數據不僅是企業的私產,更是一國法律法規調整的對象。基于國家主權理論的制約,數據在政策法規上的地域性特征愈發顯著。其次,數據存在特定的樣本容量與對象,樣本導致數據收集必須面向某些地域與群體做出,超出特定地域范圍的數據將會失效甚至產生誤導。

(二) 理論基礎的共通性

數據與知識產權一樣發軔于多重理論根基之下。知識產權的制度變遷史已證明,從計算機軟件到數據庫,再到數據的任何可能受到知識產權保護的客體,均會歷經重重學理審視。在此,我們有必要考證傳統知識產權法哲學理論。

一是洛克的勞動財產權理論。在美國Ruckelshaus v.Monsanto Co.案中,法院認為原告公司在農藥開發過程中投入的資金與時間,付出了使數據受到財產權甚至知識產權保護的努力,據此支持了原告對其農藥檢測數據享有財產權的主張,阻止任何人未經授權對相關數據的使用與披露[15]。在我國淘寶訴美景公司一案中,法院認為,大數據產品經過網絡運營者大量的智力勞動投入,經過深度開發與系統整合,最終呈現給消費者的數據內容,已獨立于網絡用戶信息、原始網絡數據之外,是與網絡用戶信息、原始網絡數據無直接對應關系的衍生數據,應當受到競爭法的保護。誠然,數據是經過勞動者努力誕生的產物,是勞動者投入汗水、個性化篩選與智力成果后得出的全新產品。數據收集歷經前端的平臺搭建、初端的全方位收集、中端的匿名化脫敏處理和樣本篩選,以及末端搭建算法模型進行深度挖掘分析等階段,收集者、儲存者、整理者、制造者均付出了勞動財產理論上“額頭流汗”般的努力,具備與知識產權同一的邏輯證成。

二是功利主義理論。正如知識產權制度設立的初衷是為了激勵發明與創造,數據的法律保護完全符合功利主義理論的預設模型。立法者通過預設數據財產權乃至知識產權,以絕對權排除他人對數據的剽竊與不正當利用,避免了數據保護陷入以契約為代表的合同保護相對性的困境,從而維護了以數據收集者、儲存者、整理者、制造者等為代表的多方數據所有者的相關利益,提升了各方主體的積極性。此舉變相激勵了社會各主體將資本與勞動投入到數據的全方位挖掘、開發與利用之中,助力了數據實體的快速更新與相關市場的蓬勃發展[16],進而產生許多益處,實現了全社會共享“數據紅利”的終極目標。

三是信息產權理論。除卻傳統理論,新興理論正引領著數據的未來發展與前行。以澳大利亞學者彭德爾頓(Michael Pendleton)教授和鄭成思教授為代表的信息產權學派,明確提出了知識產權信息屬性的論斷。數據的本質乃是信息,是信息在商業活動上的反應表征。信息產權理論認為,知識產權的本質乃是信息,知識產權設立的目標在于促進思想流動與傳播,并與信息自由主義的價值目標趨于一致,且可有效彌補功利主義激勵效用之不足[17]。當下,數據是經過計算機分析、處理后的信息,數據需要通過市場的交易流通實現其價值,從而達至信息自由主義的目標,此即數據與知識產權共通的信息屬性。

(三) 價值目標的一致性

世界各國都將促進文學、藝術和科技進步作為賦予知識產權保護的必備要件,并重視個人利益與公共利益的平衡。譬如,美國憲法授權國會制定知識產權系列法律的目的在于促進科學和有用技術的進步,相關判例進一步表明:版權或者專利均是法律的創造物,其功能首先是強化公共利益,然后再是獎勵創作者、發明者的基本觀點[18]。在知識產權制度構造中,立法者為平衡個人利益與公共利益,通過設立種種制度以期實現利益各方的相互制約。例如,著作權法上的“思想表達二分法”原則,解釋哪些作品元素屬于公有領域,哪些作品元素屬于私產時,對創作自由度進行規劃,以實現促進公共利益之目標[19];通過創設合理使用制度,對特定情況下符合公共利益的作品使用進行排除保護,以期促進文化產業繁榮。又如專利強制許可和豁免制度,通過對某些專利(主要是藥品專利)進行強制許可,降低藥品研發與投入使用成本,使得藥品需求者能夠負擔藥物費用,保證此類患病群體的最低層次人權,從而保障社會群體之福祉。

無獨有偶,數據與知識產權是一個多元權利、公私兼顧的集合體,某些類型的數據所具備的社會公益性愈發突出。其中,具備科研性質的數據與具備群體隱私性質的數據就是公益性考量的最佳例證。一是具備科研性質的數據使用,需要充分考慮社會發展進步的公共利益。各國寄希望于特殊規定以期實現科研數據的交流共享。當下,各方已就科研數據共享達成《科研數據北京宣言》,通過確立科研數據共享原則,建立起類似專利強制許可的數據公益制度,以期實現多方科研數據的合作使用,促進科學技術協同發展。二是具備個人隱私性質的數據使用,需要考慮群體隱私利益保護。以淘寶、QQ、微信、滴滴出行等為代表的系列購物、社交、出行平臺收集形成的數據,不僅關涉個人隱私與偏好,更關涉民族習慣、情感,是群體隱私的集合。司法實踐對此類數據利用作出相應的規則限制,例如,在“滴滴事件”中,國家網信辦緊急啟動國家安全審查、禁止滴滴對此類數據進行上市披露,就是數據使用中的公共利益限制的彰顯。

四、 沖突與局限:數據糾紛解決的法律適用困境

盡管數據屬性與現行知識產權法保護的權利客體存在較多共同點,數據糾紛主要依賴《反不正當競爭法》的一般條款和互聯網條款進行規制和保護,但并不意味著數據可以視同為知識產權,也不意味著知識產權可以對數據進行全方位保護。同理,完全寄希望于現行《反不正當競爭法》亦難以平衡權利主體的利益訴求和市場競爭公平。現階段,知識產權對數據保護的不足,主要體現在獨占性受挫和客體不適,《反不正當競爭法》的適用困局則在于一般條款逃逸風險和判斷范式的不統一。

(一) 《反不正當競爭法》的適用局限

《反不正當競爭法》的適用局限主要表現為一般條款適用規則模糊與互聯網條款適用效果受限。一是一般條款適用規則模糊。針對《反不正當競爭法》的一般條款即第二條適用條件的闡釋,以2009年最高人民法院審理的“海帶配額案”最具代表意義,此后司法實踐也多以此作為一般條款的適用標準進行說理和引用,即一般條款的適用前提是訴爭行為應屬于反不正當競爭法規制行為的范圍,但訴爭行為并不能被歸入或認定為該法列舉的具體不正當競爭行為,而判斷是否屬于該法規定范圍的依據,需根據行為的性質和后果進行綜合判斷。在數據糾紛案件中,超12%的案件以第二條為判案依據,其中有15%的案件以一般條款為主要或唯一認定不正當競爭行為的法律依據。數據糾紛案件對一般條款的高度“依賴性”,固然體現了一般條款起兜底作用的立法初衷,但頻繁且廣泛的向一般條款逃逸,只能解決個案糾紛,無法對市場主體行為起到有效引導和建立穩定預期的作用。長此以往,可能出現維護個案競爭秩序卻弱化市場透明競爭環境的情況。適用一般條款除了判斷競爭權益是否受損外,就只能依靠抽象的“誠信原則”和“商業道德”標準進行判定[20],此類非法學規范性概念在不同的應用場景和評價體系中有不同的內涵和外延,容易在理解與適用中與相近概念混淆,據此作為認定不正當競爭行為的唯一依據,易造成認定結果的較大偏差。同時,在優勝劣汰的市場競爭規則下,市場在資源配置的不斷變化中影響著市場主體地位的此消彼長[21],如僅以誠信與道德標準作為規制和評價市場行為的標尺,將不可避免地將部分正常獲取競爭性利益和競爭優勢的市場行為涵攝其中,在保持法律開放性的情況下應維護正常市場競爭的開放性與平衡性。

二是互聯網條款適用效果受限。《反不正當競爭法》第十二條通過“列舉+概括”的立法模式對互聯網領域的不正當競爭行為進行了界定。檢視數據糾紛中常見的網頁爬取、非法侵入等數據獲取方式,與互聯網條款列舉的三種不正當競爭類型,即流量劫持、服務干擾限制和惡意不兼容進行對照,發現數據相關糾紛無法被任一典型行為所囊括,只能轉向尋求兜底條款的保護。而司法實踐亦確實如此,有2%的案件以互聯網條款第四項作為依據。而在數據侵害專門條款付之闕如的情況下,互聯網條款第四項注重強調網絡技術,對行為正當性的界定關注較少,缺少不正當競爭行為認定的要件[22]。同時,該條款將行為對象局限于產品或服務,而數據以終端產物和生產結果的形式出現較少,更多地作為經營行為的參考依據和底層基礎,而這顯然超出了互聯網條款的規制范圍。此外,從體系性思維的角度審視互聯網條款,其與《反壟斷法》相關規定的銜接相沖突。針對數據流量在主體間的流動性和互聯網數據持有主體間的地位關系,互聯網企業非常容易由于在某一相關市場上獲取流量,然后傳遞到另一相關市場上從而在后者市場內呈現自然壟斷,在此情形下是否需要考慮“在先行為是否具有壟斷性”以及違反《反壟斷法》與否是否影響不正當競爭行為的認定,缺乏明確的次序規定與協調[23]。在此情形下,以流動性和共享性為生命的數據應用價值將受到抑制和貶損,甚至可能成為頭部市場主體進行數據封鎖、創設數據壁壘從而實現擠占市場份額乃至控制市場的工具。

(二) 知識產權特征耦合困難

知識產權特征耦合困難主要表現為獨占性受挫、客體不適格兩個方面。

一是獨占性受挫。數據的財產權屬性使得其具備一定程度的獨占性,但與知識產權相比,數據所呈現的獨占性較弱,這主要體現為事實上與法律上的弱獨占性,使得其難以運用知識產權制度進行強保護。事實上的弱獨占性歸因于數據本身的多元屬性,因受多方利益主體與社會因素制約,數據難以運用絕對意義上的排他權加以保護,其中,主權理論與人權(隱私權)理論對數據獨占性的限制最為突出[24]。首先,在知識產權制度中,國家可以賦予創造者以一定期限的權利,對作品以及發明創造進行保護,即國家可以讓渡一部分無關緊要的利益以鼓勵創造者。但數據卻難以實現其具備的主權性,使得司法實踐難以確立知識產權獨占保護制度,因數據中所蘊含的部分權利化歸于國家無法讓渡的行政職能,從國家利益與社會秩序角度出發,立法者只能通過貶損其獨占性來加以維護。其次,人權理論對數據獨占性沖擊日漸突出。數據獨占與個人隱私權乃至人權之間產生了不可克服的抵牾,社會利益要求數據在獨創性程度方面作出相應讓步。《個人信息保護法》就是典型例證,通過出臺相應法律對部分數據相關者的活動與數據的收集使用進行制約,限制了數據所有權中的使用、處分權能,實現了獨占性在人權面前的一次讓步。法律上的弱獨占性突出體現為數據的相關立法空白。Reichman指出,數據獨占在知識產權法中的地位仍然不穩定,這種不穩定集中體現在因立法技術不足所導致的相關法律規定缺乏之中[25]。目前,數據的獨占性僅在部分司法裁判中有所體現,我國知識產權法律乃至《民法典》對數據的權屬責任尚未進行明確的規定。《民法典》第127條用“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的,依照其規定”將其一筆帶過,然而現階段我國對數據并未進行系統立法,這足以證明數據在法律層面的獨占性尚未得到承認,《民法典》I9pBuAJMG+4sitlcIrnwEQ==實際上也規避了數據獨占性問題的討論。

二是客體不適格。在司法實踐中,數據難以直接適用知識產權相關法律進行保護,將數據直接作為知識產權的客體認定,可能存在著諸多的不適格問題。首先是數據難以構成作品。雖然數據知識產權開發者對數據進行篩選、編排并形成其勞動成果,在一定程度上與《著作權法》所規定的匯編作品相類似,但將其認定為作品仍存在較大困難。首先,數據要構成匯編作品需要滿足獨創性要件,即數據的選擇和編排應體現一定程度的獨創性。著作權對數據的保護程度受到一定限制,數據本身屬于信息或者想法,自身不能受到版權保護,僅在在線使用部分新聞出版物時作為信息獲得些許保護[26]。此外,數據的規模化使得數據樣本量龐雜,覆蓋類型越全面龐雜的數據,其獨創性愈難凸顯。伴隨著技術進步,數據的選擇編排標準日漸統一,個性化創作空間日漸縮小,數據的創作將會因缺乏獨創性而被著作權法排除保護。即便某些數據具有一定的獨創性,但由于數據標準化作業的推進,數據生產很可能陷入類似計算軟件源代碼的標準化境地,被《著作權法》情景原則的運用排除在保護范圍之外。概言之,數據的匯編作品認定困難重重,運用《著作權法》保護將會本末倒置。其次是數據難以構成商業秘密。雖然理論上數據可以通過簽訂保密協議以及約定保密措施的方式成為一種商業秘密,但是實踐中鮮少存在相關案例,在具體應用方面存在一定困難。其一在于數據難以滿足商業秘密所要求的秘密性。商業秘密保護模式高度依賴于秘密性,其所有者通過多種措施對技術信息和經營信息的秘密性加以維持。然而,絕大多數數據本源乃是公開數據,本身就具備公開性特征,這使得數據所有者無論采用何種措施與努力,也無法避免侵權人運用特定算法破譯。其二是作為數據保護方式的商業秘密保護體系尚不健全[27]。當前,我國尚未形成一個統一完備的商業秘密保護法律體系,有關商業秘密的法律規定,分別散見于各個不同性質、不同位階的法律規范之中。例如,商業秘密中的“不為公眾所知悉”就缺乏統一的標準,司法適用各異。基于趨利避害的心態,數據各方主體本能性地會排斥商業秘密保護模式的適用。

五、 矯正與重塑:數據知識產權保護的完善進路

在尊重現行法律規范穩定性的前提下,有必要進一步明晰數據保護的法治路徑,著眼于對數據亂象進行相應規制。具體而言,可以依據法益差異性保護的邏輯進路,構建數據特別單行法體系,適用《民法典》規定進行保護,變通適用知識產權法相關規定,并借助反不正當競爭法進行兜底保護。

(一) 構建數據專門法律保護體系

《民法典》第127條“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的,依照其規定”的表述留有余地,《民法典》鼓勵數據的界權思路跳出傳統財產權體系的窠臼,這為數據的單行法保護提供了相應空間[28]。數據的弱獨占性表明其不屬于傳統知識產權制度的保護對象,也決定了現有權利無法將其涵攝和容納,需要另行創設一種特殊法律體系加以保護,《個人信息保護法》的出臺就為數據保護規則的法律構建提供了可供參考的范例[29]。因此,可以通過列舉數據的一般類型、確立數據保護的一般性原則以及構建數據的保護規則等系列做法,實現對數據的有效保護。在專門化的數據法律體系構建時,立法者應當尊重數據的弱獨占性,依據數據產生的不同主體與其所蘊含的內在價值,對數據分級分類以期實現差異化配置。基于加速數據交易流通與數據權利人利益之間的平衡考慮,不主張給予數據權利人過強的獨占性保護,但可適當認可其就數據收集加工所投入的時間、財力與智力等的付出,構建類似于投資人保護模式的權利人具有相對排他性的控制權保護路徑[30]。與此同時,還應當注重數據相關立法與民法典、知識產權相關法的銜接,努力構筑數據法治的保護防線。

(二) 適用《民法典》規定進行保護

數據的財產權屬性已經充分證明其乃民法調整的對象,在數據保護的單行法暫未出臺的背景下,《民法典》應當成為數據保護的盾甲,在其法律體系內予以調試和接納,為數據的發展提供良好環境。在適用《民法典》時,應當嚴格區分數據客體和基于數據客體所產生的行為[31],通過采取具體分析或者逐項分析利用方式(use-by-use)得出相應結論,即遵循“權利束”結構的思維方式。司法實踐的具體操作包括三大步驟:首先,對數據進行分層分級,實現有效拆分;其次,各個部分適用《民法典》的不同規定,例如,數據客體部分可參照適用《民法典》“物權編”的相應規定,數據行為部分可參照適用《民法典》“合同編”或“侵權責任編”的相應規定。最后,將所有小結論進行疊加得出最終大結論。此外,還需注意數據的商業和技術模式,即數據保護要充分考慮《民法典》的綠色原則,將提升數據交易效率,實現節約資源、保護生態環境作為數據保護的價值目標。

(三) 變通適用知識產權法加以保護

數據知識產權保護的客體不適格性,可以通過變通適用的方式予以克服,此舉既可以規制數據交易流通亂象,又可避免對既有知識產權法律體系造成沖擊。例如,將數據納入著作權法律保護體系時,可以適當放棄嚴格的獨創性標準考量,轉而尋求勞動價值理論的保護。具言之,數據知識產權可類推適用鄰接權特別是數據庫的保護標準[32]。當出現數據侵權現象時,權利人可以依據《著作權法》第2條、第10條、第14條、第52條,《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》以及《最高人民法院關于審理侵害信息網絡傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》等法律規范,要求侵權人承擔停止侵害、消除影響、賠償損失等相應民事責任。在著作權法意義上,數據知識產權目前通常以匯編作品的形式得以保護[33]。為了便于對數據知識產權實施保護,可以借鑒植物新品種的立法模式,結合現行的著作權法、專利法、商標法和商業秘密法律,以單行法的形式建立數據知識產權的保護規則。在具體的制度設計方面,應當明確數據知識產權的保護對象、保護主體、登記程序以及權利義務關系,以及一些與知識產權相關的重要問題,例如權利擁有者、權利轉讓、許可、繼承、轉讓等,由此便可以實現對數據知識產權的全方位保護。

(四) 《反不正當競爭法》兜底保護

《反不正當競爭法》為數據的法律保護提供了終極救濟手段,其與數據單行法、知識產權相關法共同構成了數據保護的三大支柱。隨著數字技術的不斷發展,圍繞數據等新興法益發生的不正當競爭行為日益突出,反不正當競爭法規制的重要性將愈發凸顯[34]。當下,我國司法實踐多以互聯網企業間的市場競爭秩序為切入點,通過援引《反不正當競爭法》對數據中數據阻斷、數據剽竊、“搭便車”行為等亂象進行相應規制[35]。同時,數據因其聚集性特性極易產生壟斷現象,對此《反不正當競爭法》應當及時介入,避免數據寡頭形成,從而維護數據流通自由。可以考慮在《反不正當競爭法》修訂過程中,將數據保護納入重點修訂范圍,創設數據權益保護專條。此外,司法實踐中法院應遵循《反不正當競爭法》的謙抑性[36],在對數據進行保護時應當審慎適用《反不正當競爭法》。

結 語

在數字經濟時代,數據乃是經濟發展和產業轉型升級的重要抓手。我國《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》明確提出了數據保護的長遠目標,彰顯了國家對數據發展的新要求、新期待,數據賦權保護的必要性日益突出。數據要素規則制度頂層設計的完善有利于激發市場活力,鼓勵數據各方主體的積極性,從而有效推動我國數字產業乃至數字經濟的快速發展。現實表明,“權利束”結構和數據具有與生俱來的適配性,知識產權法益視角很好地契合了數據的基本屬性。因此,可通過借助“權利束”結構與知識產權法益理論,建構以數據專門法、知識產權法以及《反不正當競爭法》集合的權利束狀法律保護體系,從而有效規制交易亂象,確保我國數據產業有序發展,助力數字經濟行穩致遠。

[參考文獻]

[1] 季衛東.數據保護權的多維視角[J].政治與法律,2021(10):2-13.

[2] 馮曉青.數據財產化及其法律規制的理論闡釋與構建[J].政法論叢,2021(04):81-97.

[3] 梅夏英.企業數據權益原論:從財產到控制[J].中外法學,2021,33(05):1188-1207.

[4] 申衛星.數字權利體系再造:邁向隱私、信息與數據的差序格局[J].政法論壇,2022,40(03):89-102.

[5] 董濤.知識產權數據治理研究[J].管理世界,2022,38(04):109-125.

[6] 郝思洋.知識產權視角下數據財產的制度選項[J].知識產權,2019(09):45-60.

[7] 吳桂德.商業數據作為知識產權客體的考察與保護[J].知識產權,2022(07):91-109.

[8] 張維.為全球知識產權治理體系提供數據產權制度產品[N].法治日報2022-11-29(03).

[9] 許可.數據權利:范式統合與規范分殊[J].政法論壇,2021,39(04):86-96.

[10] 孔祥俊.《民法典》與知識產權法的適用關系[J].知識產權,2021(01):3-19.

[11] 舍恩伯格,庫克耶.大數據時代[M].盛楊燕,周濤,譯.杭州:浙江人民出版社,2013:56.

[12] 王利明.論數據權益:以“權利束”為視角[J].政治與法律,2022(07):99-113.

[13] 徐海燕,袁泉.論數據產品的財產權保護:評淘寶訴美景公司案[J].法律適用(司法案例),2018(20):83-89.

[14] 冉從敬,劉妍.數據主權的理論譜系[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2022,75(06):19-29.

[15] 馮曉青.知識產權視野下商業數據保護研究[J].比較法研究2022(05):31-45.

[16] Rodwin Marc A.Patient Data,Property,Privacy & the Public Interest[J].American Journal of Law & Medicine,2010,4:602.

[17] 鄭成思,朱謝群.信息與知識產權(續)[J].西南科技大學學報(哲學社會科學版),2006,(02):1-10,23.

[18] 墨杰斯,麥乃爾,萊姆利,等.新技術時代的知識產權法[M].齊筠,張清,彭霞,等,譯.北京:中國政法大學出版社,2003:307.

[19] 李琛.著作權基本理論批判[M].北京:知識產權出版社,2013:108.

[20] 吳峻.反不正當競爭法一般條款的司法適用模式[J].法學研究,2016,38(02):134-153.

[21] 仲春,王政宇.數據不正當競爭糾紛的司法實踐與反思[J].北京航空航天大學學報(社會科學版),2022,35(01):22-33.

[22] 沈貴明,劉源.數據抓取行為反不正當競爭法規制困境與對策[J].中國流通經濟,2021,35(01):89-96.

[23] 裴軼,來小鵬.反不正當競爭法中一般條款與“互聯網條款”的司法適用[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2019,46(04):60-67.

[24] 丁曉東.論“數字人權”的新型權利特征[J].法律科學(西北政法大學學報),2022,40(06):52-66.

[25] Reichman Jerome H.Rethinking the Role of Clinical Trial Data in International Intellectual Property Law:The Case for a Public Goods Approach[J].Marquette intellectual property law review,2009,1:33.

[26] Rahmatian A.Debts,Money,Intellectual Property, Data and the Concept of Dematerialised Property[J].Journal of Intellectual Property,Information Technology and E-commerce Law,2020,2:193.

[27] 吳桂德.商業數據作為知識產權客體的考察與保護[J].知識產權,2022(07):91-109.

[28] 戴昕.數據界權的關系進路[J].社會科學文摘,2022(04):15-17.

[29] 王利明,丁曉東.論《個人信息保護法》的亮點、特色與適用[J].法學家,2021(06):1-16,191.

[30] Picht,Peter Georg.Towards an Access Regime for Mobility Data[J].The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC),2020,51:960.

[31] 姬蕾蕾.企業數據保護的司法困境與破局之維:類型化確權之路[J].法學論壇,2022,37(03):109-121.

[32] 龍衛球.數據新型財產權構建及其體系研究[J].政法論壇,2017,35(04):63-77.

[33] 司馬航.用戶數據的知識產權屬性之辯[J].科技與法律,2019(06):32-40.

[34] 楊明.試論反不正當競爭法對知識產權的兜底保護[J].法商研究,2003(03):119-128.

[35] 劉繼峰,曾曉梅.論用戶數據的競爭法保護路徑[J].價格理論與實踐,2018(03):26-30.

[36] 張占江.論反不正當競爭法的謙抑性[J].法學,2019(03):45-59.

(責任編輯 文 格)

Construction of Intellectual Property Regulation

Path for Data Case

ZHANG Yan

(Research Center for Intellectual Property,Zhongnan University of Economics and Law,

Wuhan 430073,Hubei,China)

Abstract:With the development of data-related technology,the issue of data definition and protection has raised widely industrial concern.At present,34 related judgments have shown that data forms are complex and diverse,and data shares similar attribute with intellectual property.Data belongs to intangible property right system.However,it has both similarities and differences with traditional intellectual property owing to the characteristics of weak monopoly and the object of intellectual property discomfort.Specifically,data is highly consistent with the “rights bundle” structure for the rights form,and extremely compatible with the intellectual property law for their valuation.Considering the “rights bundle” structure and the perspective of intellectual property law interests,this paper clearly puts forward the solution of building a data special law protection system,applying the relevant provisions of the Civil Code for protection,adapting the application of intellectual property protection,and utilizing the Anti-Unfair Competition Law as the bottom line to protect.This way can improve the data intellectual property protection rules and benefit to develop healthier and further digital economy.

Key words:data; intellectual property; legal interest; protection rules