城市地下綜合管廊工程支護設計方法

摘 要:針對當前城市地下綜合管廊工程支護穩(wěn)定性差的問題,本文對城市地下綜合管廊工程勘察技術與支護設計方法進行研究。以某城市地下綜合管廊工程規(guī)劃建設為實例,明確其概況信息。在此基礎上,對地下綜合管廊工程進行勘察。根據(jù)該工程項目支護需要,對地下綜合管廊抗浮設防水位進行設計,確定支護設計方案。新的支護設計方案可以有效提高城市地下綜合管廊穩(wěn)定性。通過此次研究為城市地下綜合管廊工程優(yōu)化設計提供新方向。

關鍵詞:地下綜合管廊工程;勘察技術;支護設計

中圖分類號:TU 92" " 文獻標志碼:A

隨著城市化進程逐漸加速,地下空間的開發(fā)利用越來越受到人們關注。城市地下綜合管廊工程是城市地下空間開發(fā)的重要內容之一,對滿足城市發(fā)展和人民生活需求具有重要意義。現(xiàn)有勘察技術包括地球物理學方法、鉆探與原位測試、數(shù)值模擬方法等。地球物理學方法是一種通過研究地質體在地球磁場、地震波、重力等物理場中的表現(xiàn),推斷地質體性質、結構和構造的方法[1]。在城市地下綜合管廊工程的勘察中,地球物理學方法可以用來探測地下空洞、軟弱夾層等地質缺陷,為設計提供依據(jù)。鉆探與原位測試是城市地下綜合管廊工程勘察的基本手段。通過鉆探獲取地下巖土樣本,進行室內試驗和現(xiàn)場原位測試,可以了解巖土體的物理性質、力學性質和工程性質,為后續(xù)的支護設計提供基礎數(shù)據(jù)[2]。數(shù)值模擬方法是一種利用計算機模擬地質體的力學行為和變形特征的方法。在城市地下綜合管廊工程的勘察中,數(shù)值模擬方法可以用來預測開挖過程中圍巖的變形和應力分布情況,評估支護設計的有效性。基于現(xiàn)有勘察技術,以城市地下綜合管廊工程為例,對其勘察技術與支護設計方法進行研究。

1 工程實例概況

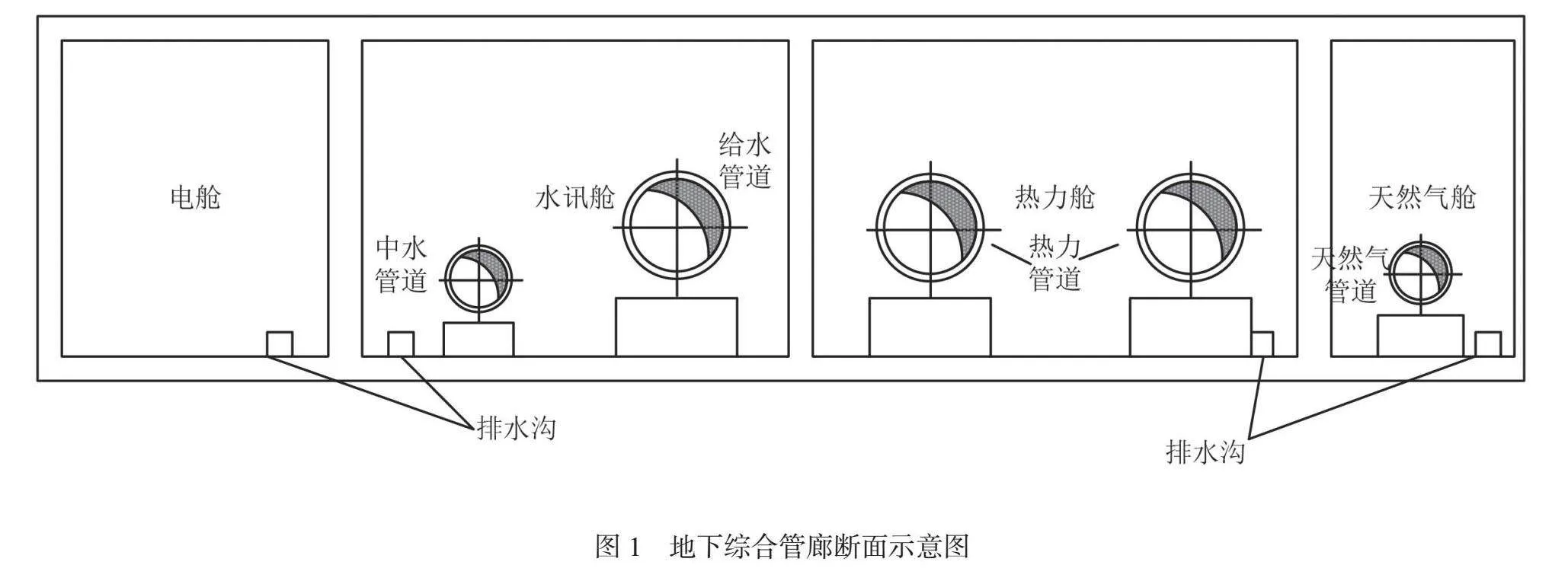

本文研究實例為城市地下綜合管廊工程規(guī)劃建設四條綜合管廊,總長度超過10.2km,各管廊交錯形成網(wǎng)格結構。現(xiàn)對其中一條綜合管廊進行工程勘察。該綜合管廊全長為2.8km,寬度為13.6m,總高度為3.6m,管廊內部的凈高為2.8m,建設在道路南側綠化帶下方位置[3]。根據(jù)該方案,綜合管廊將包括熱力、電力、通信、燃氣、供水和再生水等管線類型。管廊截面形狀為四室長方形,從南到北依次為電氣、水、熱、氣。電源電纜設在動力房,電訊電纜,給水,中水管線設在水管,熱水管設在熱水管,煤氣管設在煤氣房[4]。圖1為地下綜合管廊剖面示意圖。

根據(jù)路面中央的設計高程,管廊結構的上方土層厚度為3m。全封閉框架及平板筏基的地基承載力預計為180kPa,對地基沉降的影響較大[5]。基于前期對綜合管廊重要程度的討論結果,考慮項目規(guī)模,對其進行勘測,確定其重要程度為一級,建筑物抗震設防等級為二級。

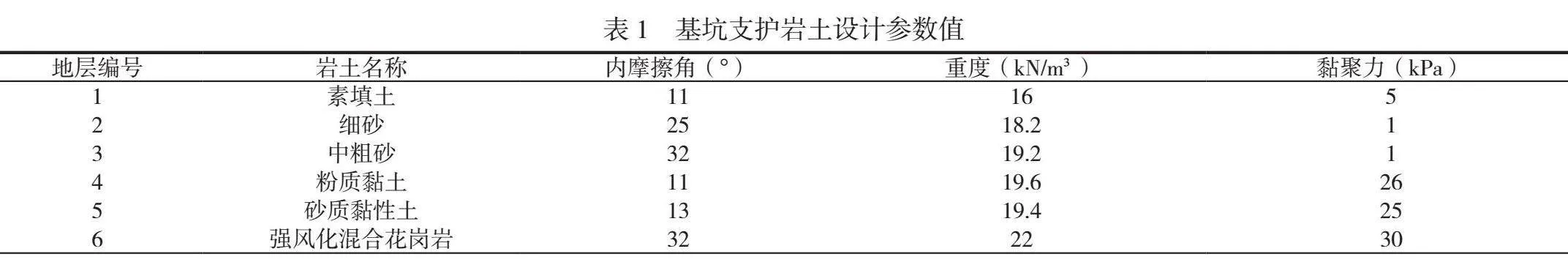

考慮基坑周圍環(huán)境的開放性,大多數(shù)區(qū)域的地質情況較簡單,而有些場區(qū)則較復雜。因此,本文提出在開闊地段開挖基坑的方法,并對部分較窄、埋深較大的區(qū)域進行樁錨支護。表1為深基坑支護項目所需的參數(shù)值。

2 地下綜合管廊抗浮設防水位設計

地下綜合管廊的抗浮設防水位設計是地下空間開發(fā)利用的關鍵之一,也是工程設計的重要環(huán)節(jié)。當設計抗浮設防水位時,需要考慮以下因素。

地質條件包括地質構造、地層分布、巖石類型和地質災害等,這些因素對抗浮設防水位的設計有重要影響。

水文條件:地下水的水位、水質、流速等參數(shù)對抗浮設防水位的設計有直接的影響,需要考慮地下水的補給、排泄條件等因素。

建筑結構:綜合管廊的結構類型、荷載分布、邊界條件等也是設計抗浮設防水位時需要考慮的因素。

使用要求:綜合管廊的使用要求也是設計抗浮設防水位時需要考慮的因素,例如管廊內管道的種類、大小、工作壓力等。

當設計抗浮設防水位時,一般需要考慮長期觀測地下水位,以確定地下水的變化情況。同時,還需要根據(jù)場地地形地貌、地下水補給、排泄條件等因素進行綜合考慮。在無長期監(jiān)測資料的情況下,可根據(jù)調查期內的最高穩(wěn)定水位,綜合地形地貌、地下水補給及排水狀況等綜合分析,確定抗浮設防水位。

此外,根據(jù)不同的工程實際情況,抗浮設防水位的取值原則可能會有所不同。應當根據(jù)具體情況綜合考慮和分析抗浮設防水位的取值,以保證地下綜合管廊的穩(wěn)定性。

在有無長期水位觀測數(shù)據(jù)的基礎上,結合設計的抗浮設防年限,對設計中的抗浮水位進行詳細規(guī)定。該方法綜合考慮了地下承壓水、地下水和邊坡位置等3方面因素,地下水抗浮設防水位取值見表2。

從上述有關抗浮設防水位的因素中可以看出,受雨水、滲透等因素的影響,地下抗浮水位并非恒定值,具有一定不確定性。因此,當綜合管廊勘測時,除原有的經(jīng)驗計算外,還應考慮雨水及滲透作用下的地下水水位。在地下綜合管廊的抗浮設防水位設計中,地下水位穩(wěn)定水位與滲透系數(shù)、過水斷面面積、地下水位至隔水層頂面的距離等參數(shù)相關。

當勘探技術人員確定管廊工程的地下抗浮水位時,應按照有關規(guī)范,對現(xiàn)場的水文地質狀況進行全面調查,并與當?shù)厍捌谡{查項目的資料和工程經(jīng)驗相結合,綜合分析,得出最適合的數(shù)值。

3 支護設計方案確定

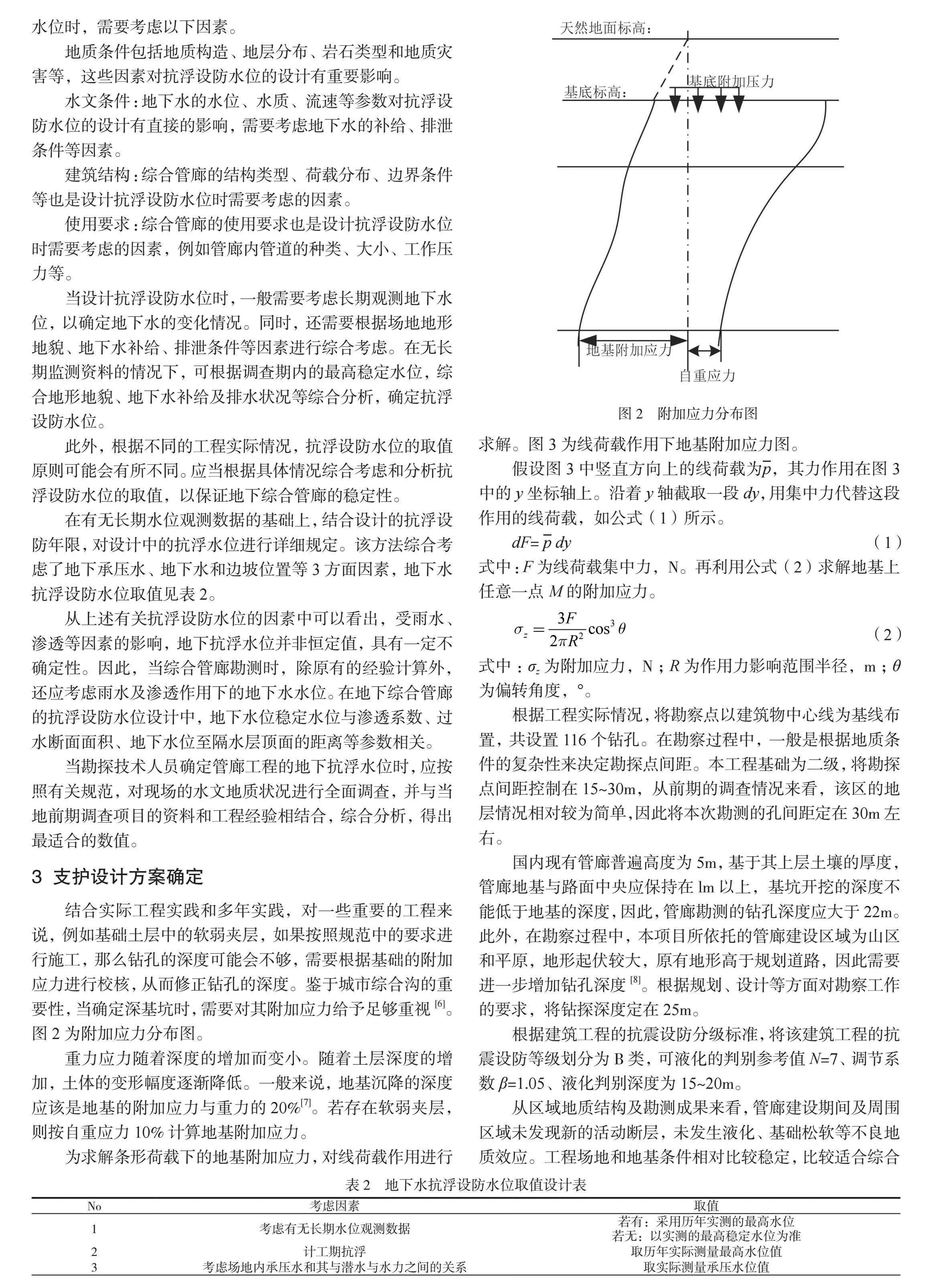

結合實際工程實踐和多年實踐,對一些重要的工程來說,例如基礎土層中的軟弱夾層,如果按照規(guī)范中的要求進行施工,那么鉆孔的深度可能會不夠,需要根據(jù)基礎的附加應力進行校核,從而修正鉆孔的深度。鑒于城市綜合溝的重要性,當確定深基坑時,需要對其附加應力給予足夠重視[6]。圖2為附加應力分布圖。

重力應力隨著深度的增加而變小。隨著土層深度的增加,土體的變形幅度逐漸降低。一般來說,地基沉降的深度應該是地基的附加應力與重力的20%[7]。若存在軟弱夾層,則按自重應力10%計算地基附加應力。

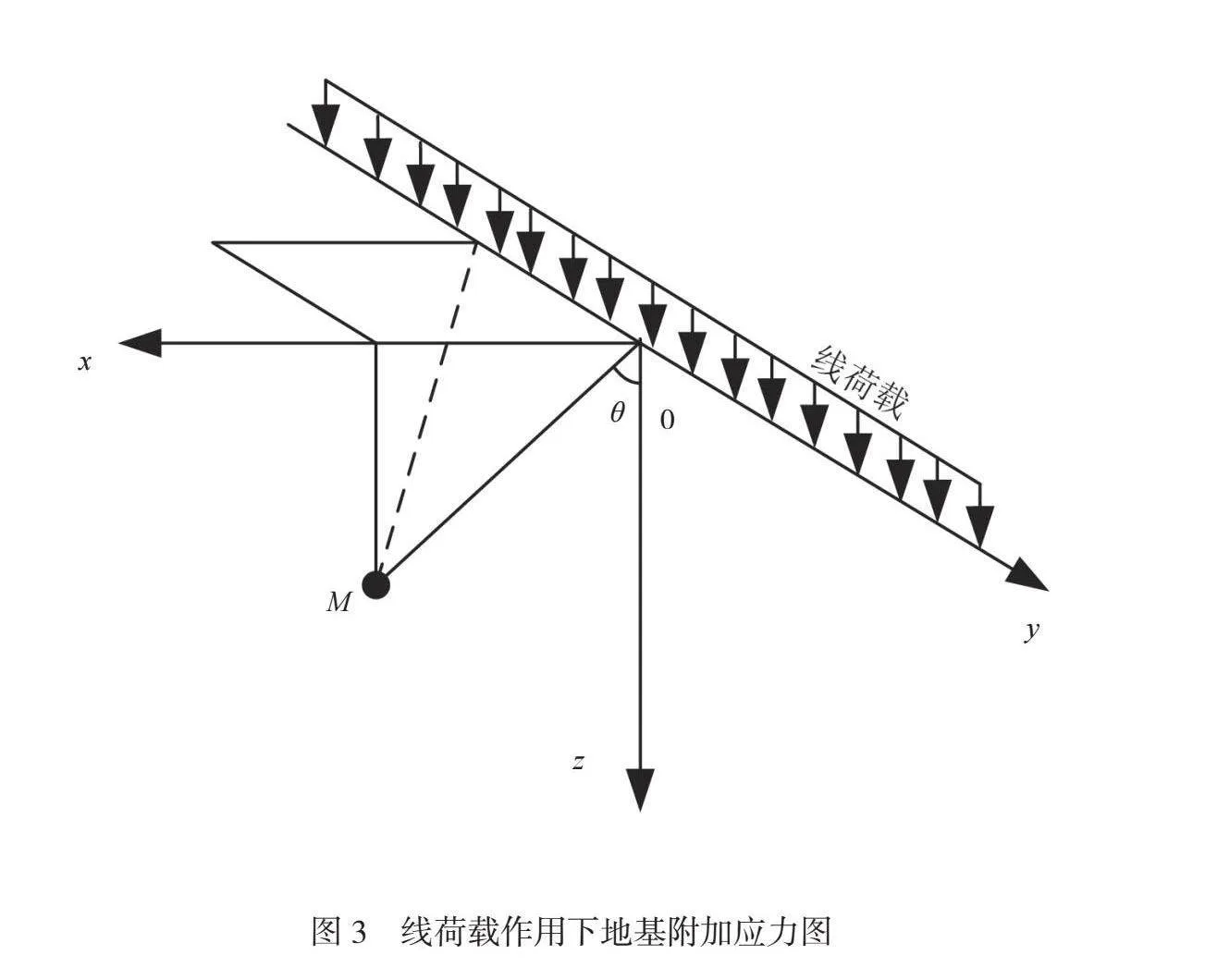

為求解條形荷載下的地基附加應力,對線荷載作用進行求解。圖3為線荷載作用下地基附加應力圖。

假設圖3中豎直方向上的線荷載為,其力作用在圖3中的y坐標軸上。沿著y軸截取一段dy,用集中力代替這段作用的線荷載,如公式(1)所示。

dF=dy " "(1)

式中:F為線荷載集中力,N。再利用公式(2)求解地基上任意一點M的附加應力。

(2)

式中:σz為附加應力,N;R為作用力影響范圍半徑,m;θ為偏轉角度,°。

根據(jù)工程實際情況,將勘察點以建筑物中心線為基線布置,共設置116個鉆孔。在勘察過程中,一般是根據(jù)地質條件的復雜性來決定勘探點間距。本工程基礎為二級,將勘探點間距控制在15~30m,從前期的調查情況來看,該區(qū)的地層情況相對較為簡單,因此將本次勘測的孔間距定在30m左右。

國內現(xiàn)有管廊普遍高度為5m,基于其上層土壤的厚度,管廊地基與路面中央應保持在lm以上,基坑開挖的深度不能低于地基的深度,因此,管廊勘測的鉆孔深度應大于22m。此外,在勘察過程中,本項目所依托的管廊建設區(qū)域為山區(qū)和平原,地形起伏較大,原有地形高于規(guī)劃道路,因此需要進一步增加鉆孔深度[8]。根據(jù)規(guī)劃、設計等方面對勘察工作的要求,將鉆探深度定在25m。

根據(jù)建筑工程的抗震設防分級標準,將該建筑工程的抗震設防等級劃分為B類,可液化的判別參考值N=7、調節(jié)系數(shù)β=1.05、液化判別深度為15~20m。

從區(qū)域地質結構及勘測成果來看,管廊建設期間及周圍區(qū)域未發(fā)現(xiàn)新的活動斷層,未發(fā)生液化、基礎松軟等不良地質效應。工程場地和地基條件相對比較穩(wěn)定,比較適合綜合管廊建設。

現(xiàn)場調查表明,該項目位于沖積平原地區(qū),其基底承載層及各土層底部的坡度均不超過10%,且土體的物理力學特性較為均一。該項目在剝蝕臺土區(qū)、基底承載層以及各土層底部的梯度不超過10%,土體的物理力學特性較為均一,因此,本項目的綜合評判是一種較為均勻的地基。

工程實例基槽開挖深度平均值為7.2m,最深位置開挖深度為10.3m,結合基坑技術規(guī)程以及上述基坑支護巖土設計參數(shù)值,確定各區(qū)段支護類型,見表3。

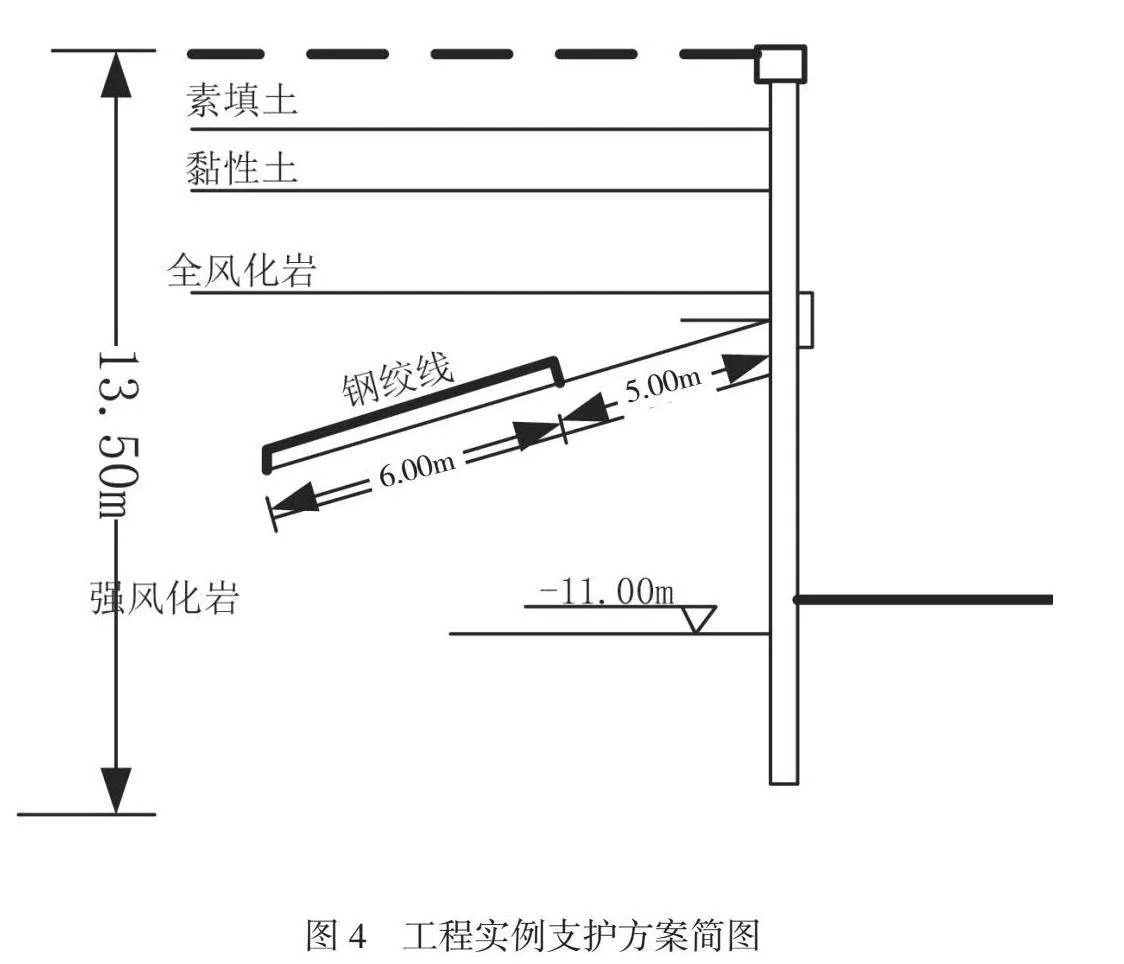

對兩井間土層分布差別很大的情況來說,當應用樁錨支護系統(tǒng)進行支護時,應注意對錨碇布置及樁頂位移進行實時控制。當設計基坑工程時,應以滿足支護系統(tǒng)安全和經(jīng)濟為前提。支護結構的最大水平位移容許值為0.005h,h為基坑開挖的深度,本工程h=l0500mm,最大水平位移控制為52.5mm,可將其限定在60m以內。最終得到工程實例的支護方案如圖4所示。

4 結論

城市地下綜合管廊工程的勘察技術與支護設計方法是保障工程安全性和保證穩(wěn)定性的關鍵因素。通過采用地球物理學方法、鉆探與原位測試以及數(shù)值模擬方法等勘察技術,可以獲取詳細的地質信息和評估圍巖的穩(wěn)定性。同時,在初步設計、詳細設計和施工階段,合理地選擇支護形式、材料和施工工藝是保障支護結構安全性和保證耐久性的關鍵。未來隨著科技的發(fā)展和技術的進步,城市地下綜合管廊工程的勘察技術與支護設計方法將不斷得到優(yōu)化和完善。

參考文獻

[1]于宏波,孫亮亮,張苗苗.城市地下綜合管廊工程勘察技術與支護設計方法[J].科學技術創(chuàng)新,2023(23):161-164.

[2]馬小燕.城市道路設置地下綜合管廊的路基沉降處理方法[J].工程技術研究,2023,8(18):21-23.

[3]鄧欽祖,彭洪,劉鐘文,等.小城市地下綜合管廊規(guī)劃研究—以蓬溪縣為例[J].中國給水排水,2023,39(18):55-60.

[4]任偉.基于模糊評判的地下綜合管廊運維不安全行為風險評估[J].現(xiàn)代職業(yè)安全,2023(9):29-31.

[5]劉靖.基于BIM-XR的地下綜合管廊工程施工質量精益化控制研究[J].科學技術創(chuàng)新,2023(21):189-192.

[6]崔天義,張博,趙博生,等.相鄰深基坑不同開挖方式對所夾地下綜合管廊的影響分析[J]. 建筑施工,2023,45(8):1686-1690.

[7]劉文波,王紅藝.城市地下綜合管廊與地鐵車站出地面口部整合設計研究[J].都市快軌交通,2023,36(4):114-119.

[8]曾小峰,劉師偉,郭欣,等.城市地下綜合管廊的數(shù)據(jù)安全和保密分析[J].城市建設理論研究(電子版),2023(21):122-124.